《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载⑦

谁定义了好声音?音色吸引子与文化范式的构建机制

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

“他唱得好,因为声音很有穿透力。”

“她的音色太尖了,不够圆润。”

“这种唱法太浮了,不正宗。”

这些判断,真的只是“个人审美”吗?

还是说,它们其实来自一个看不见的系统:

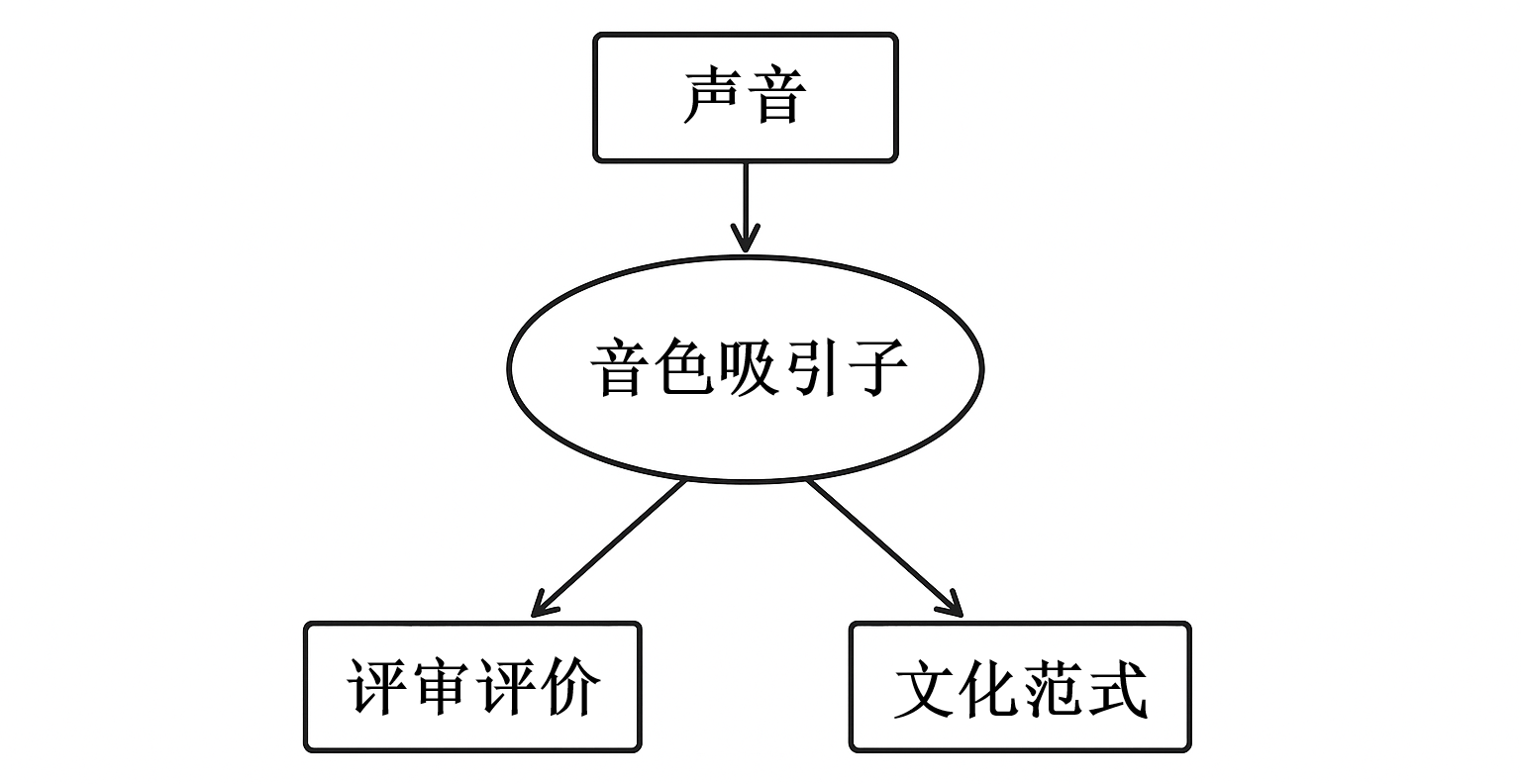

一个由文化、风格与历史共谋而成的音色吸引子系统(图7-1)。

图7-1 音色吸引子系统结构图

一、每种“好声音”背后,都有一个“声音范式”

在不同的音乐传统中,“好声音”的标准千差万别:

传统 | “理想音色”特征 |

意大利美声 | 圆润、流动、明亮、穿透强 |

中国民歌 | 高亢、清亮、鼻腔集中感强 |

蒙古呼麦 | 咽腔增强、倍音清晰、质地粗粝 |

流行唱法 | 真实、贴近、颗粒感、个性突出 |

日式动画歌 | 高频清透、鼻音强、混声靠前 |

这些标准,显然不是“自然发生”的。它们是某种集体选择结构的产物,是一种声音范式(vocal paradigm)。

二、什么是“音色吸引子”?——声音系统的文化定向机制

我们在前几篇中提到,歌唱是一个多变量非线性系统,其稳定输出态往往趋向特定轨迹,称为“吸引子”(attractor)。

将这一理论引入音色范式建构中,我们可以说:

音色吸引子是一种被特定文化群体广泛认同并趋近模仿的“理想音色结构”。

它不是一个“规定的标准”,但它具有以下特征:

特征 | 说明 |

🎯 稳定性 | 在长时间与多代传承中重复出现 |

🌐 社会性 | 被广泛接受为“好听”“正统”的声音模板 |

🔁 反馈性 | 歌者在训练中不断向该结构自我调整 |

🧲 吸引性 | 即使无教学,歌者也倾向于向其靠拢 |

举例:

美声训练中所追求的“歌手共振峰(singer’s formant)”,即是西方古典音色吸引子的一部分;

民歌中的“咽音尖峰”或“鼻穹放响”,是中国本土声乐系统中的吸引结构;

流行唱法对“颗粒感”“气声感”的推崇,则反映了现代声音身份的重构方向。

三、“文化范式”如何构建“音色吸引子”?

音色吸引子的形成,并非某个人或机构“设定”,而是以下系统性机制的共同结果:

1. 美学编码机制:

不同文化对“声音的美”有不同判断;

这些判断受语言结构、环境声景、仪式用途等因素影响;

长期积累,形成集体认知中的“好声音模版”。

2. 技法代际传递机制:

教师–学生链条中的示范与模仿;

训练策略对特定音色结构的强化;

某些结构更易复制或传播,故成为“标准”。

3. 媒体与符号放大机制:

流行作品、媒体声音的反复曝光;

所谓“主流声音”被反复强化,边缘音色被压制;

长期作用下形成“听觉规范性”。

这些机制共同构成了一个文化吸引系统,其核心就是“声音范式”。

四、“声音身份”:音色吸引子如何构建风格与归属感?

我们每一个人,在发出声音时,实际上都在回答一个问题:

“我是谁?我属于谁的声音系统?”

音色吸引子不仅决定了声音的听感,更参与了“声音身份”的建构:

层次 | 内容 |

个体认同 | 我想发出怎样的声音?这代表我是谁? |

社群归属 | 我的声音符合哪种风格?属于哪个传统? |

审美判断 | 我认为怎样的声音“才是好”?这由谁定义? |

所以,声音训练的过程,不只是技术强化,还是一种文化归属的自我塑形。

五、突破还是偏离?在吸引子边界上的“新声音”实验

任何声音创新,都意味着某种程度的“偏离”:

近现代声乐中,“咽音唱法”曾一度被视为“不正统”;

王菲式的“真假声混合轻唱”起初被质疑为“气不够用”;

京剧改革中对“共鸣形式”的探索亦曾引发争议。

然而,这些“边缘音色”恰恰推动了吸引子的移动与扩展。

这也表明:

音色吸引子并非静态规则,而是文化与技术共谋的动态结构,可被挑战、可被重构。

六、训练建议:如何与“音色吸引子”共舞?

策略 | 意图 | 方法 |

明确目标吸引子 | 明确你训练的“文化声音范式” | 借助音色模板、风格对比等方式识别目标结构 |

培养吸引感知力 | 训练“听出来”哪些音色是范式内的 | 使用音频分析或模仿法增强识别力 |

微调靠近方式 | 找到适合自身身体条件的“吸引子邻域” | 不盲从、不过度复制,而是结构性调整 |

探索吸引子边界 | 建立实验性声音区 | 尝试轻微偏离,探索新结构的美学可能 |

总结:

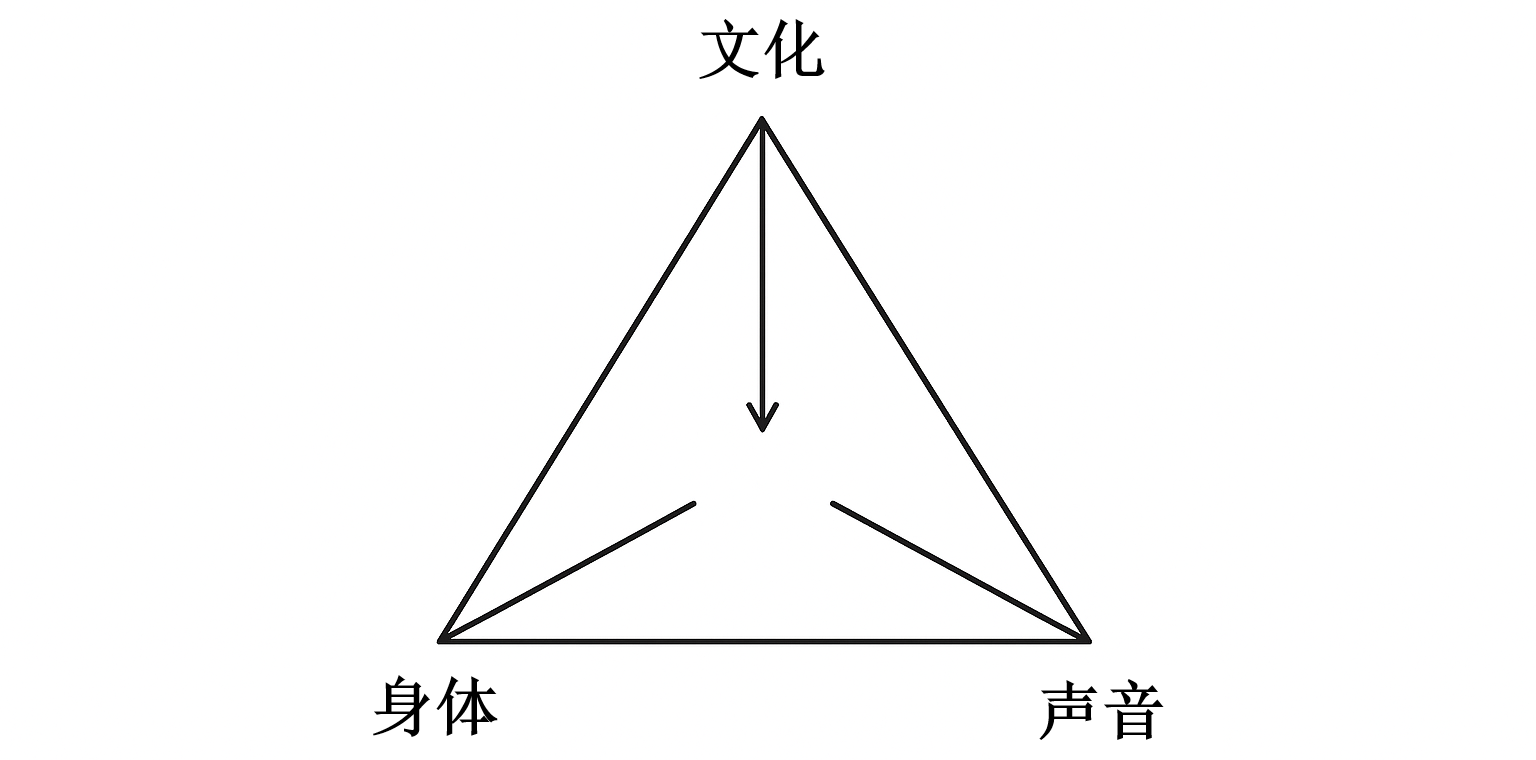

“发好声音”,不是一场技术竞赛,而是一次文化对话 + 身体建模 + 系统调谐的过程(图7-2)。

图7-2 文化–身体–声音三角模型图

七、结语:音色的标准,不只在嗓子里,也在文化中

我们不再将“好声音”视为天赋的赠与,也不将其简化为训练的结果。

而是将其视为一个文化系统中的吸引现象——

在身体与社会的界面上,构建出声音的意义。

每一个声音,不只是震动空气的波纹,

它也是对“声音世界”的回应与归属。

也许,我们并不是在“寻找好声音”,

我们是在“寻找一个声音中的自我位置”。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自马金龙科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1504370.html?mobile=1

收藏