《歌唱的解》——声音背后的科学与艺术系列连载⑤

听见自己:神经系统如何闭环调控歌声?

马金龙

(中国科学院,长沙市老干部大学艺术团)

“唱得准”究竟靠什么?

“发声姿态”如何在训练中逐渐内化?

为什么有经验的歌者能在一秒内感知并调整“共鸣状态”?

答案也许并不在嗓子里,而在你的神经系统中。

一、“听见自己”的能力从哪里来?

一位民歌教师曾对学生说:

“唱错不怕,怕的是你听不出自己唱错了。”

这句话点出了歌唱训练中一个被广泛忽视的核心环节:

歌唱不仅是发声行为,更是一个听觉–运动–感知闭环系统。

所谓“声音的控制力”,在很大程度上取决于歌者是否能够听见自己,感知自己,并调整自己。

这正是我们今天要探讨的关键词:

神经–感知系统的闭环调控机制。

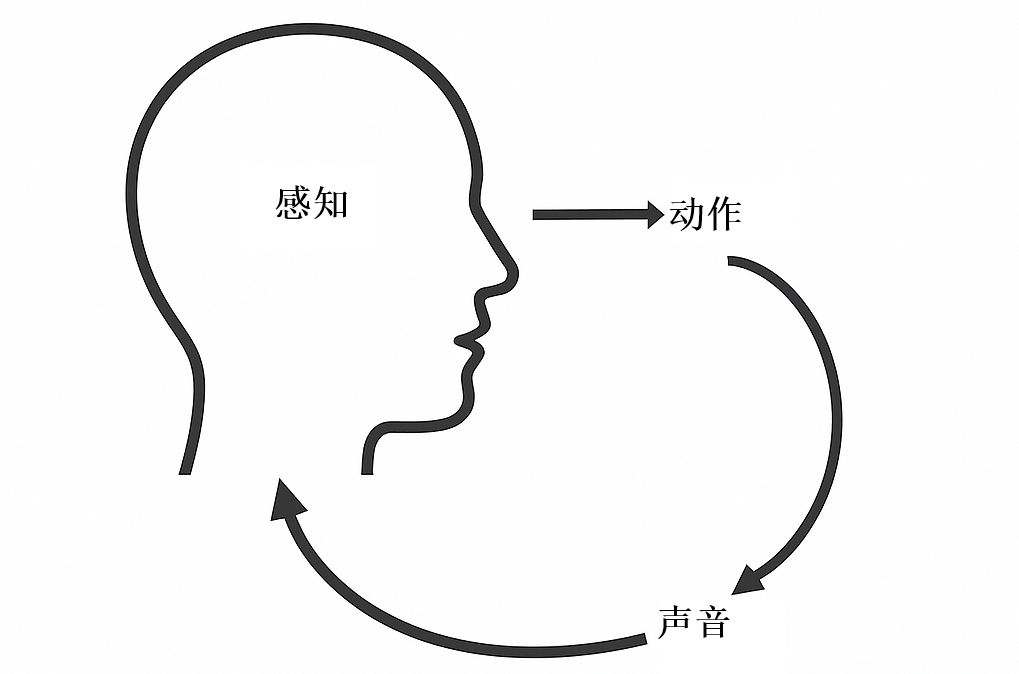

二、从动作到感知:歌唱是一个“神经系统行为”

歌唱≠机械操作,而是一个动态神经回路:

系统维度 | 内容 |

感知输入 | 听觉反馈(外部耳+骨传导)+ 本体感觉(喉位、口型、肌肉张力) |

中枢整合 | 脑干–小脑–运动皮层–听觉皮层的信号协调与调整 |

动作输出 | 呼吸支持、声门控制、声道调节等 |

这种结构在认知神经科学中被称为:

感知–动作–感知(Perception–Action–Perception)闭环

歌唱训练,本质上就是逐步塑造和优化这个闭环系统的过程。

三、“听觉–动作映射”如何工作?

神经系统中存在一类重要机制:sensorimotor mapping(感知–动作映射)。

其基本原理是:

我们通过听觉建立对“目标声音”的内部表征(即音色模板);

然后通过不断试错与调整,使身体动作输出与这个“声音目标”匹配;

一旦成功,就形成了“记忆路径”——以后再唱这个音型,身体会自动回到那个状态。

举个例子:

学生练习“高音通透”时,听到老师的示范(F₃–F₄聚焦音色);

模仿时感觉“喉紧”“鼻闷”,尝试多种舌位与气息调整;

某一刻突然“通了”,自己也发出了类似音色;

大脑立即捕捉“那一刻的动作–声音–感知”三者联动;

接下来,这个“动作–感知回路”将被逐步内化。

图5-1 感知–动作–反馈闭环图

这,就是训练中常说的“找到感觉”的神经机制(图5-1)。

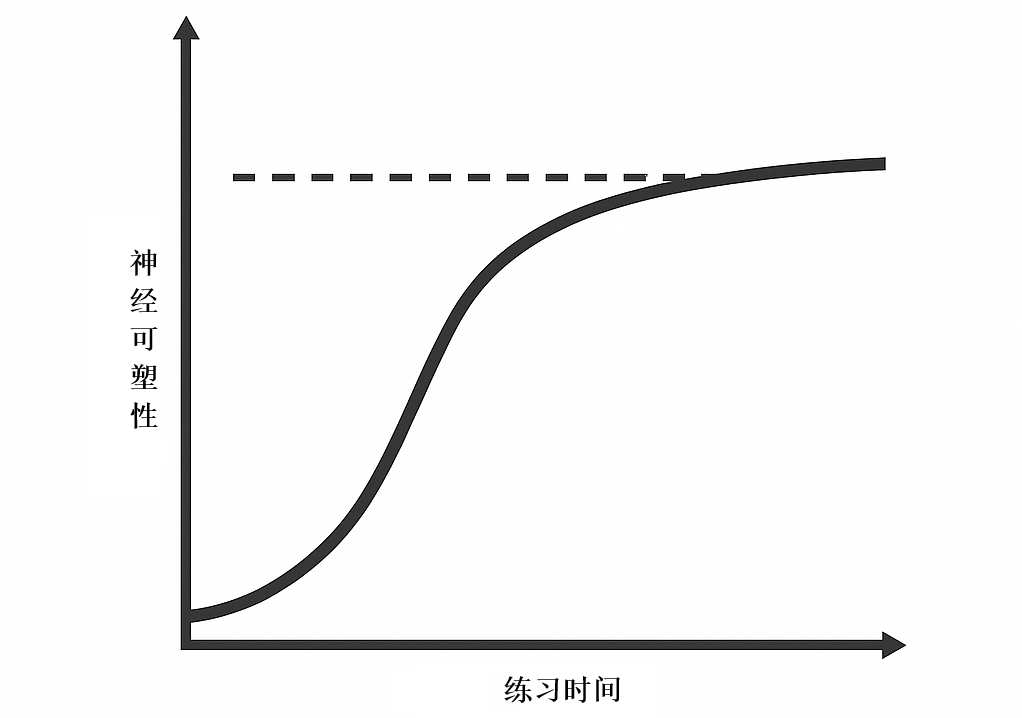

四、神经可塑性:训练如何重塑“发声回路”?

“感觉找不到”往往并非技巧不足,而是神经通路尚未形成或尚未稳定。

这就是我们所说的:

神经可塑性(Neural Plasticity)

即:

神经系统具备因训练而产生结构与功能变化的能力;

反复练习可以形成“发声模式”的脑内专属路径;

随时间、频率与精度积累,这些路径变得更加高效与稳定。

研究发现:

音乐训练者的大脑运动皮层、听觉皮层、小脑结构在功能上均表现出显著差异;

熟练歌手在唱歌时,肌肉激活更少、路径更短、效率更高;

声音控制的“节能性”正是神经系统优化的结果。

图5-2 神经可塑性训练曲线

小结:声音训练不是肌肉练习,而是神经调节练习(图5-2)。

五、“实时调控”:声音如何边听边修正?

我们常见到一些歌手在排练时会“立刻听出不对劲”,并做出微调:

突然觉得“音色发虚”→舌头略收、喉头微调;

觉得“共鸣跑偏”→软腭打开、喉后靠、声门轻闭;

听到“鼻音太重”→瞬间调节鼻咽开度或口腔纵向扩张。

这正是感知–反馈–动作–再感知的实时闭环工作:

步骤 | 描述 |

感知输入 | 听觉系统快速扫描输出声波频谱特征 |

神经评估 | 与“目标音色”模板进行快速比对 |

微调输出 | 脑干–皮层指令引导细微肌肉调整 |

新一轮感知 | 验证是否“进入吸引区”,若否则继续 |

这种反馈机制甚至可以精确到 100 毫秒级别,是训练中逐步“内化控制”的核心。

六、训练策略建议:如何激活并强化神经调控系统?

训练策略 | 神经机制基础 | 操作方法 |

“慢练快听” | 强化听觉–动作映射 | 缓慢练习+高频监听 |

“身体地图”训练 | 增强本体感觉感知通道 | 用触感、共鸣感建立身体–声音联结 |

“回放纠偏” | 错误检测路径建立 | 录音回放+微调对比训练 |

“目标音色匹配” | 激活听觉模板机制 | 听示范→设想音色→模仿对齐 |

提醒:共鸣位置、声门姿态、气息量并非“技法”那么简单,而是神经系统中一条“路径”是否被成功建立与稳定激活。

七、结语:真正“听见自己”,不是靠耳朵,而是靠系统

“听见自己”,是歌唱的高级能力,亦是科学建模的重要入口。

我们终将认识到:

“找到声音”,不是一瞬灵光,而是一组神经路径的闭环形成;

“唱得准”,不是天赋,而是反馈系统的调谐能力;

“表达真实”,不是直觉释放,而是感知系统与动作系统的共谋协奏。

声音,是神经系统写出的诗,

歌唱,是感知–动作–意义闭环的协同运作。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自马金龙科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-312-1500127.html?mobile=1

收藏