精选

精选

麦田守望者——致敬蔡旭院士

写在蔡旭院士诞辰114周年的日子

冯永康(生命科学史研究者)

蔡旭(1911.05.12—1985,12,15)

求学时光

试验田的绿意间

您俯身记录着

每株麦苗生长的印记

金陵的风裹着晨露香

朝阳在叶尖

折射出科学的光芒

将一粒粒期盼

轻轻播入

求知的心房

烽火耕耘

四川农业改进所的窗边

油灯彻夜照亮

中大2419的成长

金色的信念

在川北红土壤

生根 抽穗 灌浆

终成抗战岁月

最坚实的希望粮仓

抗击锈病

当锈色侵染麦浪

您走过每道田埂

寻找那株

挺直脊梁的倔强

农大183诞生的那刻

病魔退散

大地重披

金色的衣裳

麦穗低语

如今秋风吹拂

沉甸甸的麦穗

依然保持着

您当年凝视的模样

每一粒麦子

都在轻声诉说

那段用坚守

谱写的田野华章

《遗传学在中国的初创与曲折变迁》之拙著中

有关蔡旭先生之内容摘录分享

冯永康

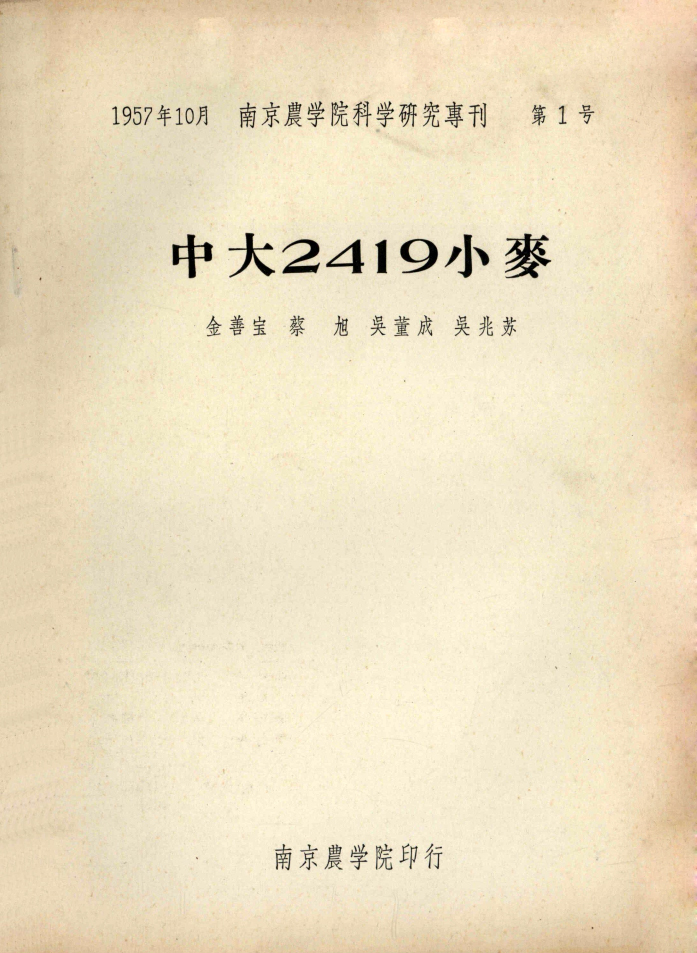

蔡旭(1911—1985),江苏省常州人。1934 年毕业于南京中央大学农学院,后留校任教。1939—1945 年,在四川农业改进所稻麦场从事小麦抗锈病育种工作。1945年,蔡旭赴美国康奈尔大学和明尼苏达大学进修学习,在华盛顿州、堪萨斯州等美国的几个产麦区,进行实地考察和广泛的调查研究,搜集了多达 3000 份小麦品种和育种材料,1946年回国。

从1930年代起,蔡旭就与导师金善宝(1895—1997)等一起,开始了几十年如一日的小麦抗锈病的遗传育种研究。他们通过系统选择方法,选育出适于四川盆地和长江中下游地区种植的“中大2419”。该品种具有早熟、抗条锈病、抗吸浆虫、秆强抗倒、穗大粒饱、适应性广等优点,是中国小麦推广史上种植面积最大、范围最广、时间最长的一个小麦良种。

1939年,蔡旭应四川省农业改进所之邀请前往该所,在中国植物细胞遗传学奠基人李先闻(1902—1976)主持的稻麦改良场担任麦作股股长一职。他在负责全川小麦改良工作的时候,坚持不懈地进行大规模的小麦杂交育种工作和小麦抗锈病品种的培育研究。

1944年,蔡旭率先在中华农学会上作了“小麦黄锈病抵抗性之遗传研究”报告。1949 年,蔡旭又发表了论文《小麦成株抗条锈病遗传研究》 (The Inheritance of Adult Plant Resistance to Yellow Rustin Quality Wheat Crosses)。

1950 年代初期,北京农业大学作为当时国内传播“米丘林遗传学”的中心,遗传学的教学和实验研究都无法正常开展的状态,与农业生产紧密相连的遗传育种活动也时断时续。新中国成立前夕就来到北农大进行小麦抗锈病育种的蔡旭和利用自交纯系培育杂交玉米的李竞雄(1913—1997)等遗传育种学家,都处于十分艰难的境地。

面对这一明显有悖于新中国成立初期中共中央提出的团结更多知识分子建设新中国的做法,1953年10月,施平(1911—2024)被调入北京农业大学担任党委书记兼副校长的职务。作为受人尊敬的新四军老战士的施平到校后,发现农大的问题主要是党群关系紧张,把政治问题和学术问题混在一起。农业科学的基础是生物学,生物学的基础是遗传学,遗传是否有“基因”是个学术问题。施平顿时感到解决这个问题的重要性和迫切性。

当时有一件事对施平触动很大,小麦育种与栽培学专家蔡旭教授已经培育出的小麦新品种可以防止华北地区流行的小麦锈病发生,又可以增产,但学校和上级个别领导人却拘于李森科的说法,说蔡旭培育出的小麦品种是“唯心主义的”,不准推广,不准农民参观,也不准陈列展览。

当时,北京农业大学的教务长、全国著名植物病理学家沈其益(1909—2006)教授向施平诉说当下的困境时泪流满面,请施平争取尽快解决这个问题,否则学校就很难办下去。

施平在继续听取了相关意见后,批评了当时校内某些人的错误做法,并对与批判蔡旭直接有关的党员进行了及时的说服教育。他还到卢沟桥农场察看小麦试验田及良种繁育地,到附近农家察看推广的良种。

得到了施平等领导的鼓励与支持后,蔡旭深信自己的育种事业是对人民有利的,他要用事实来证明小麦抗锈育种的必要性,以取得有关领导的支持。1955 年 10 月,《光明日报》在头版编排了整整一个版面,全文刊载了蔡旭撰写的《在米丘林学说的光辉照耀下 我国在农作物选种方面的新成就》这一重要文章。

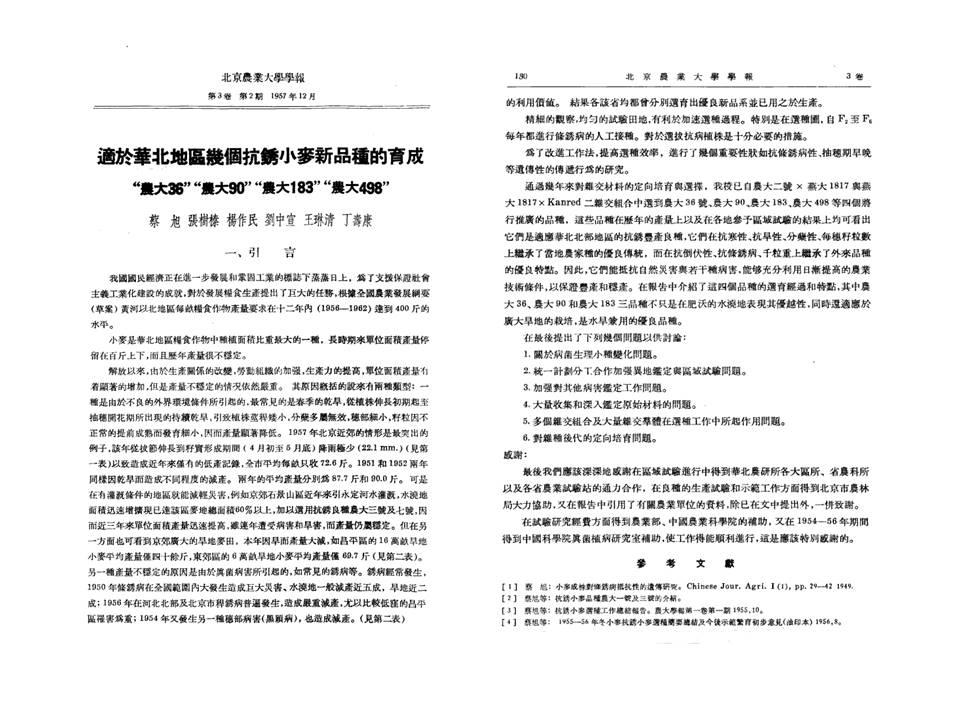

1954年,蔡旭从担任北京农业大学农学系主任,以及稍后兼任中国农业科学院遗传育种研究所的副所长起,在新派来的北京农业大学领导施平的大力支持和有效帮助下,排除政治运动和繁忙行政事务带来的干扰,更加倾心于小麦抗锈病高产品种的选育。他与张树臻、杨作民、刘中宣、王淋清、丁寿康等助手一道,先后培育出了适于在华北地区推广种植的“农大 36”“农大 90”“农大 183”“农大 311”等抗锈小麦新品种。

1956年,青岛遗传学座谈会召开之后,蔡旭在北京农业大学农学系恢复了作物育种与良种繁育等专业课程的讲授,并开始招收和培养作物遗传育种方向的研究生。

1955—1957 年,教育部委托北京农业大学举办了“全国作物遗传育种进修班”。 为了使来自各地高校参加进修的青年教师能够全面了解当时遗传学的发展动态,身为农学系系主任并亲自担任该进修班的班主任的蔡旭,专门邀请了李汝祺(1895—1991)、鲍文奎(1916—1995)、李竞雄等多位遗传学家,为学员们讲授遗传学的基本理论课程。由于当时很久都没有开设遗传学课程了,除了参加进修班的学员外,还来了不少助教。

在参加 1955—1957 年全国作物遗传育种进修班的学员研讨有关遗传学问题时,蔡旭面对学员的提问,一板一眼地回答道:“我不是摩尔根派,也不是米丘林派,我是育种家实用派。”他还告诉学员:在遗传学上,表现型等于基因型加外界条件。有一定条件才能有相应的性状表现,我们搞育种的就是要看种子的性状表现怎么样。你们种地时,如果是满地土坷垃,品种再好的基因型也表现不出来。我们培育的品种在石家庄、北京等不同条件下,有不同的表现型,所以你们说外界条件重不重要?他又说到,你说基因型重要不重要?兔子能生出公鸡吗?它没有这个基因型。蔡旭这样的一席话,使学员们明白了遗传学的真正含义。

1965 年,蔡旭利用从匈牙利引进的T型不育系“早熟1号”及其保护系和恢复系材料“T808”,开始通过小麦雄性不育的研究,进行小麦杂种优势利用的探索。

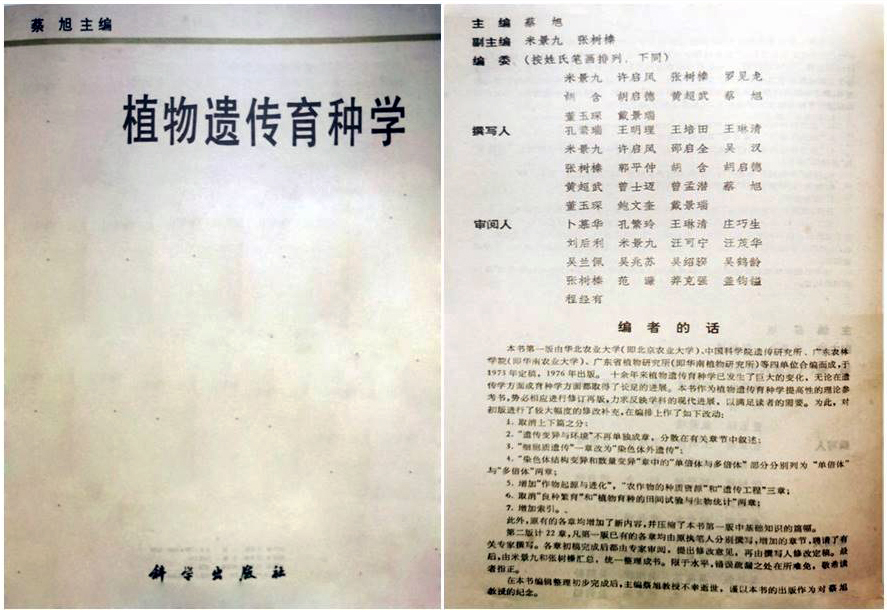

1970年代初期,在当时极为困难的条件下,全国的综合性大学、农林医师等高等学校,大都先后重新开设起了遗传学、作物遗传育种学和临床遗传学的课程。这一时期编写的不同版本的遗传学教材中,影响比较大的是由当时改名为华北农业大学的北京农业大学、中国科学院遗传研究所、广东农林学院 (即现在的华南农业大学)、广东省植物研究所等 4个单位联合编写的《植物遗传育种学》。参加该书编写的 4 个单位,组成了以著名小麦遗传育种学家蔡旭为主编的 10人编委会;汇集了包括编委在内,邀请有鲍文奎、孔繁瑞、胡含等遗传学家参与的 19 人编写班子;此外,还邀请了吴绍骙、刘后利、庄巧生、吴兆苏、吴鹤龄、盖钧镒等 17 位遗传学工作者参与专门审稿。

该书在 1973年定稿后,一直到 1976年才由科学出版社正式出版。《植物遗传育种学》全书近90万字,上篇为植物育种的遗传学基础理论;下篇总结了当时植物育种所取得的成就,介绍了各种育种方法。该书作为遗传育种学提高性的理论参考书,尔后经过修订再版,在全国高等农业院校被广泛使用。

主要参考文献:

1 蔡旭.小麦黄锈病抵抗性之遗传研究[J].中华农学会论文,1944.

2 蔡旭.在米丘林学说的光辉照耀下我国在农作物选种方面的新成就[N].光明日报,1955年10月 27日 .

3 金善宝,蔡旭,董成,等.中大2419小麦[M].南京农学院,1957.

4 蔡旭,张树臻,杨作民,等. 适于华北地区几个抗锈小麦新品种的育成“农大36”“农大 90”“农大 183”“农大 498”[J].北京农业大学学报,1957(2).

5 黄铁成,张爱民,孙其信.我国杂交小麦研究概况与进展[J].作物杂志,1990(2):5.

6 李先闻.李先闻自述[M].长沙:湖南教育出版社.2009.

7 常州市档案馆.小麦人生——蔡旭纪念文集[M].北京:中国农业大学出版社,2018.

8 李晴祺.回忆我的恩师蔡旭. 蔡祖南,李保云于2019 年1月12日访谈(未刊稿).

(2025年5月12日)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自冯永康科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-294644-1485322.html?mobile=1

收藏