博文

针灸临床需要重构新的“经脉”理论(诊疗)体系吗?

||

引 言

当前针灸临床面临理论解释力不足的问题:传统经络学说难以用现代科学语言阐释,而神经解剖等现代理论又无法完全替代传统框架。这种张力在疼痛管理和功能调节领域尤为明显。

构建新理论体系必须遵循几个原则:首先要保持与传统理论的衔接性,避免断裂;其次要整合现代科研成果,形成可验证的假说;最后要服务于临床决策,提高疗效可重复性。

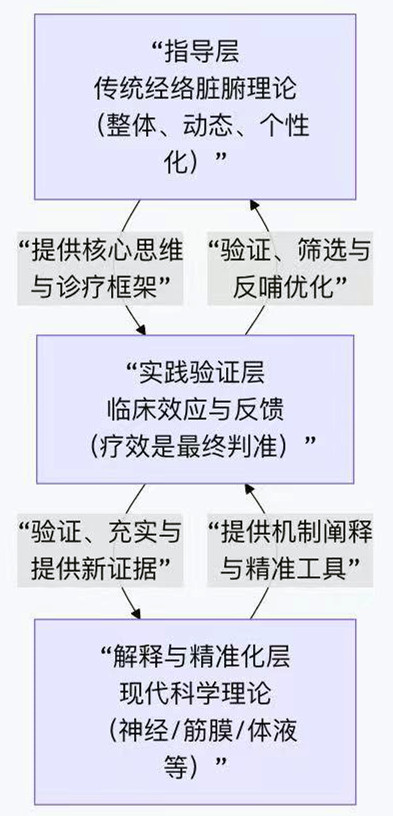

潜在路径可能是发展分层理论框架:保留传统经络学说作为宏观指导层,建立基于神经-内分泌-免疫网络的机制解释层,形成“现象-机制-应用”的完整闭环。这样既能传承千年经验,又能对接现代医学。

这是一个极具挑战性且关乎针灸学未来发展的核心问题。对于“针灸临床是否需要构建新的‘经脉’理论体系”,答案并非简单的“是”或“否”,而是一个多层次的战略考量。

有人说,与其说“构建一个全新的理论体系”,不如说“在深刻理解传统理论精髓的基础上,推动其现代化阐释与整合,形成一个更精准、更具解释力且开放的临床指导框架”。

1. “完全重建”既不现实,也无必要?

传统理论具有强大的临床生命力:沿用千年的“经络-脏腑”辨证体系,至今仍在有效地指导临床。它提供的是一种整体、动态、个性化的思维模型,这是其核心优势。抛弃它,等于自断根基。

理论是临床的“地图”而非“枷锁”:传统经络理论是一张描绘了主要“干道”和“枢纽”的古代地图。它可能没有标注所有的现代小路,但指明了方向和关键节点。一位优秀的针灸师善于使用这张地图,而不是被它束缚。

“废医存针”的陷阱:如果完全用神经、筋膜等现代理论取代经络学说,针灸就沦为了单纯的“物理刺激疗法”,失去了其“辨证论治”的灵魂。这已被历史证明会削弱针灸的疗效深度和广度。

2. “固守传统”同样面临瓶颈?

解释力的困境:传统理论的术语(如“得气”为“谷气至”)与现代科学和患者认知之间存在巨大鸿沟,难以与国际医学界和现代患者沟通。

精准化的瓶颈:“同病异治,异病同治”体现了灵活性,但也导致了标准化和可重复性的困难。这对于疗效评估、大规模推广和科学研究构成了障碍。

与现代医学融合的障碍:在 multidisciplinary(多学科)诊疗成为主流的今天,针灸师如何向外科医生或神经科医生解释“少阳经气郁结”是手术或药物治疗之外的必要补充?

3. 构建一个“分层-整合”的现代临床框架?

这并非推倒重来,而是一次“升级”。目标是形成一个既能传承传统智慧,又能吸纳现代科学成果的、开放的理论与实践体系。这个框架可以包含三个层次:

(1)指导层:传统理论的现代化运用

定位:战略指导,而非战术手册。

做法:保留其核心思想——“整体观念”和“辨证论治”。在诊断时,依然运用经络辨证来分析问题的根源(如在腰痛时辨明是督脉、足太阳膀胱经还是带脉的问题)。在选穴时,依然遵循“经脉所过,主治所及”的原则来划定大的靶区。

目标:把握疾病和治疗的“大势”,确保治疗方向的正确性。

(2)解释与精准化层:现代科学的整合融入

定位:战术执行与机理阐明。

做法:

神经节段理论:用于解释“为什么刺激内关(PC6)能治心脏病”(因为两者在脊髓的神经支配节段相近),从而实现更精准的穴位的筛选。

筋膜学说:用于解释“得气”的局部组织学基础(针感与筋膜内感受器密切相关)和感传现象(筋膜网络的力学信号传导),并指导如何更有效地“气至病所”。

体表-内脏反射理论:为经络的“内属脏腑,外络肢节”提供现代生理学依据。

生物全息律:为耳针、腹针、头皮针等微针系统提供理论支持。

目标:让治疗更精准、机制更清晰、疗效更稳定。

(3)实践验证层:以临床效应为最终判准

定位:最高法庭。

做法:无论黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫。在临床上,疗效是检验理论的唯一标准。如果一个基于激痛点理论的针刺方案比单纯循经取穴效果更好,那么这个方案就应该被吸纳进来;如果研究发现,用电针的特定频率(如2Hz/100Hz)能优化镇痛效果,这个参数就应该成为新的操作标准。

目标:保持理论的开放性和进化能力,不断从临床实践中汲取养分。

小结:走向“融汇中西、古今分用”的未来?

针灸临床需要的不是一场颠覆性的“革命”,而是一次温和而坚定的“演进”。

对于针灸师而言:应成为“双语者”甚至“多语者”。既要精通传统的“经络语言”,用于思考和把握整体;也要懂现代的“神经筋膜语言”,用于与同行交流和实现精准操作。在临床中,他们可以自由切换:用传统理论“定病位、辨病性”,用现代知识“选靶点、定参数”。

对于针灸教育而言:需要改革,在深挖传统经典的同时,大力加强现代解剖学、神经科学和循证医学的教学。

对于针灸研究而言:重点不应是徒劳地“寻找经络的实体”,而应是“阐释经络现象背后的科学原理”,并将这些原理转化为可临床应用的方案。

或许,一个更具生命力的、新的“经脉”理论体系,将不是一个封闭的、排他的学说,而是一个以临床疗效为核心,以传统思想为魂,以现代科学为体,海纳百川、持续进化的开放系统。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1511902.html

上一篇:经脉理论:观念与事实的磨合过程和特征

下一篇:见面老同学