内容摘要

数术又称为术数,起源于新石器时期古人的天文观测,其学术背景主要是与古代天文历法相关的知识体系,数术理论描述的是时间和空间的特质与特性,是古人数理思维的具体体现,是中华传统文化中的重要组成部分。秦汉时期的中医学受古代数术理论的影响深远,其相关内容主要载于《黄帝内经》中,而针灸理论作为《内经》的重要内容,其理论的构建亦受数术思想的影响。本文通过文献学和诠释学的研究方法,参考天文学、考古学、历史学等多学科研究成果,考察了古代数术思想的源流和秦汉时期数术思想的特点,并在此基础上,通过对天文、历法、音律等与古代数术思想有关的文献内容进行考察和分析,尝试解析数术对《内经》针灸理论的作用和影响。本研究主要从《内经》针灸理论的经脉、腧穴、针具、刺法和禁忌等文献内容进行展开叙述:

第一章探讨了《内经》中脉的数术特征,通过考察十一脉、十二经脉、二十八脉以及脉诊的数术特点,进一步揭示了古代数术思想对经脉理论形成的重要作用。十一脉之数来源于“六甲五子”的干支纪时体系,其是用以表征复杂精密的天道循环往复运动的符号系统,而脉以“天六地五”之数成为十一脉也表达了这一特点,即以数字五和六的符号来表达人身整体的脉;十二经脉受古代历法和音律的影响,是十二月阴阳历法的具体体现,在天文数术理论的视角下,人身的脉被看作一个整体,十二经脉是秦汉时期的医家以解剖脉和临床实践为基础并引用数术法则而构建的关于脉的理论范式;二十八脉则对应天空中的二十八星宿,多是机械对应,也造成了其理论与实践的差距;络脉的数目则源于历法中365的一年周期,其并不符合临床实际,只是体现了数术哲学的理念;而脉诊中的独取寸口脉法和三部九候脉法都借鉴了“九宫”的空间数术理论范式,其是为了阐释脉理之精微,以表征脉动的时空特征。脉数术化的特点主要是以特定的“数”来表达“脉”的整体特征,经脉数目和脉诊在数术理论的指导下,在一定程度上,解决了“脉”在解剖上的复杂多样性和脉动的精微深奥性这一古代难题。

第二章对《内经》中所载腧穴的数术内容进行了补充和发挥。首先,《内经》的腧穴在数目上载有三百六十五和三百五十四的两种形式,这恰恰体现了先秦两汉时期的两种历法理论。三百六十五的腧穴数目对应三百六十五日,主要是为了和十二经脉的数术理念相匹配,以天之十二月的三百六十五日,应人身十二经脉的三百六十五穴,强调诸穴要以十二经脉为纲领;三百五十四穴对应的是太阴历的天文时间观念,主要是为了体现卫气盛衰和月相周期的关系;此外,“十一脉”五输穴和原穴的“五五二十五,六六三十六”则是对应的五音六律,是基于天人相应观念的说理句式,并无明显的数理内涵。

第三章探讨了《内经》所载针具、针刺法和针灸禁忌的数术内涵与特点。《内经》的作者在运用极数“九”构建九针针具理论体系时,虽然可以将各类繁杂的针具统一标准化,但在一定程度上也限制了新针具的应用和发展,这既是数术化九针体系存在的矛盾和问题,也体现了数术理论构建针灸理论的局限性;此外,《内经》针刺理论的构建也具有数术化的特点,其恰是古人为了解释针灸的“量效关系”而运用的一种理论范式。在天人相应的学术背景下,日月的流转对人体气血状态产生影响和作用,而基于历法理论的气血状态指导针刺补泻和治疗的数术法则孕育而生,如基于太阳运行的卫气针刺法和基于月生月死的卫气盛衰针刺法,此外,数术化的针刺深浅是古代医家为解决针刺深浅量化问题的尝试;数术化的针灸禁忌包括五禁、时日的禁忌和天忌日,就五禁和时日禁忌的数术内容来说,其理难通,且这种理论的数术化也并无明显的临床实践价值,而针刺痈肿的天忌日源于北斗建时体系,是基于天地阴阳应于人身的数术标准化范式,其理论上的意义较为突出,实践价值还有待进一步考察。

本文的创新性在于:一是将“天六地五”与《内经》的相关篇章结合,对十一脉的数术进行了祛魅;二是从经脉数目和脉诊的角度共同考察了脉数术化的整体特征;三是从太阴历法的角度阐释了“三百五十四”穴的数术含义;四是对九针和针灸天忌日的数术内涵进行了一定的发挥。

本文的价值和意义在于:一是从历法角度对针灸理论的数术特点进行了一定的解读;二是从数术角度阐释了古典经脉理论的构建,丰富了古典经脉的理论内涵,对于当前经络的理论研究和实验研究具有一定的启示;三是分辨了《内经》针灸理论数术化蕴含的重要价值和不合理因素。

古人认为生命受日月流转、自然环境中的时空影响,人作为一种时空生物,其生老病死、起居饮食、生理、病理等自然都受到基于时空特征所抽象认识到的数术法则的影响,而《内经》针灸理论的数术化体现了古人对时空特征的总体认识,这种认识虽然体现了古人抽象的思维能力和超绝的智慧,但是由于数术本身的局限性和理论构建的不完善,在一定程度上也限制了《内经》中针灸理论的应用和发展。

论文目录

摘要

ABSTRACT

文献综述

古代数术思想概况

参考文献

《黄帝内经》数术理论研究概况

参考文献

前 言

第一章 脉的数术化

第一节 概述

第二节 十一脉

1 “天六地五”的具体含义

2 《阴阳系日月》的“天六地五”之数

3 十一脉的数术特点

4 脉数“十一”的内涵和意义

第三节 十二经脉

1 历法与数术的关系

2 “十二”经脉的学术背景

3 脉数“十二”的内涵和意义

4 十二经脉理论与实践的差距

第四节 二十八脉

1 二十八脉上应二十八星宿

2 二十八脉的对应问题

第五节 络脉的数术化

络脉应三百六十五日

第六节 脉诊的数术特征

1 脉理之精微

2 脉诊的数术化

3 “脉”数术化的总体特征

第七节 小结与讨论

第二章 腧穴的数术化

第一节 概述

第二节 腧穴数目的数术化

1 腧穴应三百六十五日

2 三百五十四应卫气之盛衰

第三节 “十一脉”五输穴与原穴的数理问题

1 十一脉与五输穴、原穴的关系

2 五输穴与原穴所应之数

3 理论数术化的说理不足

第四节 小结与讨论

第三章 针具与刺法禁忌的数术化

第一节 概述

第二节 数术的针具

1 针具的演变与数术化

2 数术的九针

3 九针的数术内涵和问题

第三节 数术的针刺法

1 基于太阳运行的卫气针刺法

2 基于月生月死的卫气盛衰针刺法

3 针刺的深浅依据三跞舻牧炕�

第四节 数术的针灸禁忌

1 五禁对应十天干

2 针灸时日的禁忌

3 针灸的天忌日

第五节 小结与讨论

讨 论

1 针灸之“数”

2 不足与展望

结 语

参考文献

三、数术思想的起源与价值

就数术理论本身和这种思想形式而言,其在新石器时代就有所体现,古人对于数术的研究和运用,首先是从对空间和时间的认识开始的,时间上通过观测天文星象而授时,从而形成和发展出十月太阳历、十二月太阳历、十二月阴阳合历等历法,进而形成了四节、四时、十二月、二十四节气、七十二物候、二十八星宿的时间观念。空间则通过测量方位,先形成东、西、南、北、中的四方五位空间观念,进而通过再测量东南、东北、西南、西北的四维形成了完整的八方九宫空间体系。

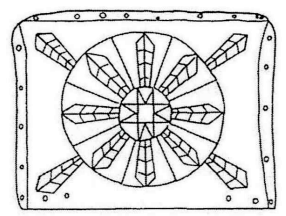

冯时先生通过天文考古学的研究,曾指出数术之学作为中国传统文化的主干,天文和历法是这一重要内容的核心[3],而天文学又和数学密不可分,它们的许多内容早已广泛地渗透到中国文化的各个方面,将二者综合为一的数术之学既有其深厚的历史渊源,又是构成中国传统文化的基础[4],可以说,数术起源的学术背景正是与古代天文历法相关的知识体系。安徽含山凌家滩新石器时代的文化特征即呈现出相当浓厚的天文数术传统,凌家滩先民早已具备了四方、五位、八方、九宫的空间思想以及由此决定的时间观念(图1),并建立了相应的天文与授时体系[5],而二绳、四方、五位、八方九宫空间体系的建立始于古人立表测影的天文观测活动,一年中“分至启闭”(立春立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至)的八节,古人首先通过立表测影测得的是夏至和冬至的二至,其中一年每日午时所测得的杆影最长为冬至,一年中每日午时所测得的杆影最短为夏至,日影从最长到最短的两个极点循环一次即是一个实际的太阳回归年。

随着历史的车轮前进至商代,殷墟甲骨文卜辞的四方风不仅反映了殷代分至四节(春分、夏至、秋分、冬至)及其物候现象,也和四方(东、南、西、北)有着固定的对应关系,是数术即占卜遗物的典型例子[7],四方风可能既代表了后世数术中“式图”观念的萌芽[8],也是后世候风之风角之术“八方风”的来源之一。而作为中国古典哲学之首的《周易》,其中《易》卦数字所遵循的就是阳奇阴偶的数术原则[5]。

图1 凌家滩新石器时代玉版[9]

此外,数术可以说源于上古的巫文化[10],而数术的兴起又意味着巫术时代的结束[11],李零[12]曾指出,“数术”一词大概与“象数”的概念有关。“象”是形于外者,指表象或象征;“数”是涵于内者,指数理关系或逻辑关系。它既包括研究实际天象历数的天文历算之学,也包括用各种神秘方法因象求义、见数推理的占卜之术。数术与巫术的这种密切关系正如《汉书•艺文志》所言“数术者,皆明堂羲和史卜之职也。”[1]明堂、羲和、史卜作为古代的精英阶级,掌握着绝大部分有关天地法则的古代知识,其职责既包括观象授时的天文观测活动,也包括占卜吉凶的巫术活动,因此后世的数术含义也即囊括了这两者的范畴。至战国秦汉时期,商代、西周和春秋时期占据支配地位的龟卜筮占逐渐被式法所取代,这被称为“数术革命”[14]。同时期,数术也和阴阳家关系密切,《汉书•艺文志》载:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。”[13]二者同出于掌握天文、历谱的古代官员“羲和”。

传世文献中的《汉书•艺文志》就详细记载了这种数术类的相关书籍,汉时成帝命人将先秦西汉时期的群书分为七大略,其中就有“术数略”这一大类,并让太史令尹咸来校数术,这一史实详细载于《汉书》中。《汉书•艺文志》载:“诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。”[13]数术作为群书七略中的一略,其重要性可见一斑,而在数术略中,又细分为天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法六个方面,而在具体内容上,汉代数术的核心是天文、历算,以及由此衍生出的式法[14],中医的思想形式关系最为密切,是古中医理论数术化的根源之以。可见术数之士是汉时懂得天文历法的一类知识分子,并且参与了历法的制定,如此,经过懂得天文历数的术士乃可制定太阳历的分、至、启、闭八节,以及太阴历的弦、望、晦、朔,如此可时不失节,而可得可验。

《汉书•艺文志》言:“凡数术百九十家,二千五百二十八卷。数术者,皆明堂羲和史卜之职也。史官之废久矣,其书既不能具,虽有其书而无其人。”[13]数术书籍数目以接近西汉时期皇家图书全部书籍的三分之一[16],可见秦汉时期研习数术之盛况,诸子百家、医务农工无不受其影响。而在现如今出土的大批战国秦汉时期的简牍帛书更是体现了这一特点。裘锡圭先生[17]指出:“从简帛古籍可以看出,数术、方技方面的书,继承性特别强。”如马王堆帛书中的《五星占》《天文气象杂占》,睡虎地秦简的《日书》,清华大学藏战国竹简《保训》《五纪》[19]。湖北荆门郭店的战国竹简《太一生水》亦都有数术的思想基础,太一的本质即来源于天文和数术[4],且《黄帝内经》的“天不足西北,地不满东南”一语亦见于此竹简。

刘乐贤先生[16]认为,对于了解早期数术而言,《汉书•艺文志》的记载最为全面,后世如清代《四库全书总目》所言“术数之兴多在秦汉以后,要其旨不出乎阴阳五行生克制化,实皆《易》之支派,傅以杂说耳。”近代认为的数术属迷信之流,实际是对战国秦汉时期早期数术的一种误解,先秦两汉时期的数术内容相当庞杂,古代的科学知识如天文历法、地理气象、农业林牧等都属于数术一类,数术可谓是集古代的科学、迷信、宗教于一体。古人得到了相应的时空模型,再通过与“数”和“物”相配,也就有了四时、四象、八方风、五行、五音、五色、五味、八卦、九宫、九野、十干、十二支、十二月、十二律、河图、洛书等。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1510130.html?mobile=1

收藏