前 言

从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所网站得知,2001-2020年研究所共发表SCI、SSCI论文1611篇,其中含《Nature》和《Science》杂志论文113篇,出版专著111部,若干成果在国际古生物学界产生了重大影响。其中,关于古人类学方面的成果包括:

1. 中国古人类起源与演化的研究:近10年来,研究团队在直立人和智人起源和演化,尤其是古老型人类的演化地位、现代人起源与扩散领领域开展了大量野外调查、发掘和研究工作,发现多处新的古人类化石地点,并取得了一系列新发现和认识。

2. 古人类生存行为及影响因素研究:更新世人类生存适应行为及影响因素是当今国际学术界研究的前沿与热点。近年来,研究团队进行了大量的野外调查和发掘工作,获得数万件古人类活动遗物及各类年度、环境等测试样品。系统揭示百万年前泥河湾盆地飞梁与麻地沟遗址的成因和生存行为特点;全方位描述了丹江口库区阿舍利大型工具的特点;完成了河南许昌灵井遗址形成过程与古人类石器技术研究,并对该遗址古人类骨器技术与人工刻划痕迹等信息进行系统揭示。立足考古学证据,结合古人类学、古DNA证据论证了早期现代人扩散的北方路线,对现代人扩散北方路线的路径、生存适应方式进行了研究。发现和发掘的尼阿底遗址(4600米)是西藏首个具有确切地层和年代学依据的旧石器时代遗址,将人类首次登上青藏高原的历史推前到距今约4万年前,是世界范围内史前人类征服高海拔极端环境的最高、最早纪录。对旧石器时代遗址出土的动物骨骼进行了系统的埋藏学与动物考古学分析,在考古遗址埋藏过程、现代人类行为起源、资源强化与广谱革命以及旧石器时代骨角器制品技术水平、文化源流等学术问题的研究方面取得了一定的原创性成果;同时,在骨骼表面痕迹三维重建、牙齿垩质切片、烧骨技术分析、地理信息系统与动物考古学研究结合等新的学科技术手段方面也进行了有益的探索与尝试。

3. 古DNA方向研究新进展:近五年来,我所分子古生物学研究团队立足我国丰富的人类化石资源,通过延展应用与共同创新古DNA技术,在东亚人群,尤其是中国早期人群的演化研究方面取得重要进展,其最新发现与研究成果为人类演化史带来新的认识。最具国际影响力的成果包括:解码东亚最古老现代人“田园洞人”基因组,揭示东亚史前人群的多样性与遗传历史的复杂性;首次正式发表东亚尤其是中国南北方人群规模性、系统性的史前基因组研究,揭示中国史前人群的南北分化格局、内部融合过程、迁徙扩散模式及人群的主体连续性,并证实南岛语系人群的中国南方起源及迁徙流动在亚洲沿海人群史前史中所起的重要作用;从青藏高原白石崖溶洞的遗址沉积物(土)中获得东亚首例丹尼索瓦人线粒体,证实丹尼索瓦古人类曾在东亚广泛分布;捕获测序中国南方11,000年前个体的线粒体基因组,发现其属于未知现代人群M71d亚支系;系统总结农耕文化出现之前全球各区域现代人的遗传演化特点,尤其是欧亚东部大陆自旧石器时代以来的多种古人群及多次大规模南迁活动,清晰梳理出史前人类在时间与空间上的发展脉络。

这里,通过deepseek搜索的资料整理出以下系列。

一、解码“田园洞人”基因组

成果简介

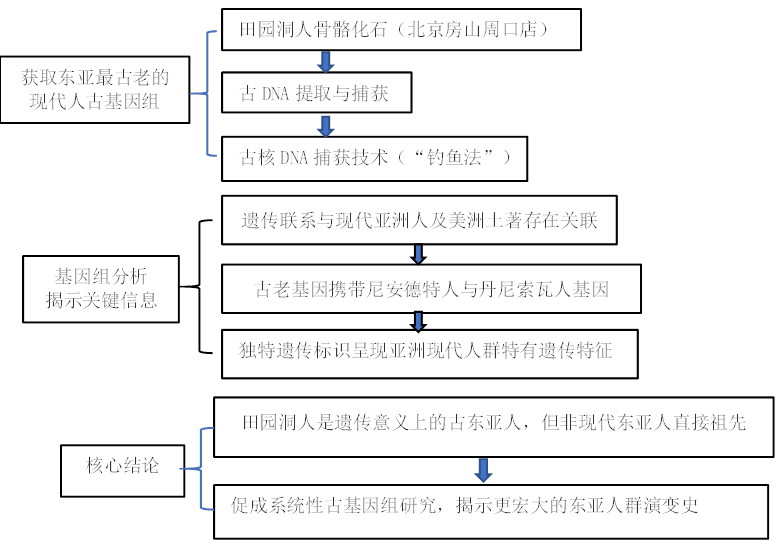

田园洞人是东亚迄今最早的现代人遗骸,距今约4.2万至3.85万年。这个发现本身就很有价值。在研究方法上,科学家采用了创新的古核DNA捕获技术,也就是所谓的“钓鱼法”,用现代人DNA作为“鱼饵”从严重降解的古代样本中提取人类特有基因片段。这个方法很巧妙,因为古DNA通常都高度碎片化且混杂大量微生物基因。

关于研究发现,首先是田园洞人本身的遗传特征,他们已呈现亚洲现代人群的遗传特征,携带尼安德特人和丹尼索瓦人基因成分,Y染色体单倍群为K2b。其次是田园洞人相关人群的分布,研究表明他们在末次盛冰期前曾广泛分布在欧亚大陆东部。最后是他们对现代人群的贡献,虽然田园洞人没有直接后代延续至今,但研究证实现代东亚人群与田园洞人存在遗传关联。

这些发现还揭示了更宏观的东亚人群演化图景,比如南北方人群至少在1.9万年前已出现遗传差异,但自8300年前开始双向迁徙融合。此外,北方沿海地区在东西方人群交流中扮演了桥梁角色。

通过对田园洞人基因组及后续大量古DNA的研究,我国科学家已初步揭开早期现代人在东亚演化的复杂图景。田园洞人作为迄今在欧亚大陆东部测得的最早现代型人类遗骸(距今约4.2万-3.85万年),是理解这一切的起点(附图)。

附图 我国科学家解码田园洞人基因组的关键技术与核心发现

东亚人群的宏大演变史

1. 以田园洞人为起点,通过后续对全国多地遗址的大量古基因组进行系统性研究,一幅更具细节的东亚万年人群演变图卷得以展开,主要体现在南北格局与东西交流上:

(1)古基因组数据显示,东亚南北方人群至少在1.9万年前已出现遗传分化。1.9万年前的黑龙江个体是已识别的最早古北方人群的代表,而1.2万年前的福建奇和洞人则代表了古南方人群。

(2)至少从8300年前开始,南北人群就开始了双向的迁徙与基因交流。例如,山东地区距今8300-7700年的人群中已发现有古南方人群成分。

2. 这种双向融合持续了上万年,并非均衡对等。研究表明,自新石器时代晚期以来,可能存在多次自北向南的大规模人群迁徙,使得古北方人群成分在南方大量扩散。今天,无论是南方还是北方的中国人,基因组中都同时混合了古南方和古北方的遗传成分。

(1)山东地区的古基因组研究揭示了北方内陆与沿海人群之间复杂而动态的交流史。从大汶口文化时期到历史朝代时期,内陆人群对沿海人群至少发生了两次显著的遗传影响。

(2)研究证实,以福建及其毗邻地区古人群为代表的东亚古南方人群,是南岛语系人群的起源。此外,北方沿海人群(以古代山东人群为代表)还是距今2800年以后琉球群岛人群东亚祖源成分的直接来源。

探索的意义

综上所述,通过古DNA技术,我们从田园洞人这一关键节点出发,逐步揭开了东亚数万年人群演化的壮阔篇章。这项研究不仅填补了东亚地区古基因组数据的巨大空白,也让我们认识到:

演化模式:东亚人群的演化并非简单的替换或孤立发展,而是呈现出既有本土的连续性,也有内部频繁的交流与融合。

文化与人群:文化的传播与人群的迁徙并非总是同步。例如,仰韶文化与大汶口文化时期密切的文化互动,并未留下对等的基因交流证据。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1507181.html?mobile=1

收藏