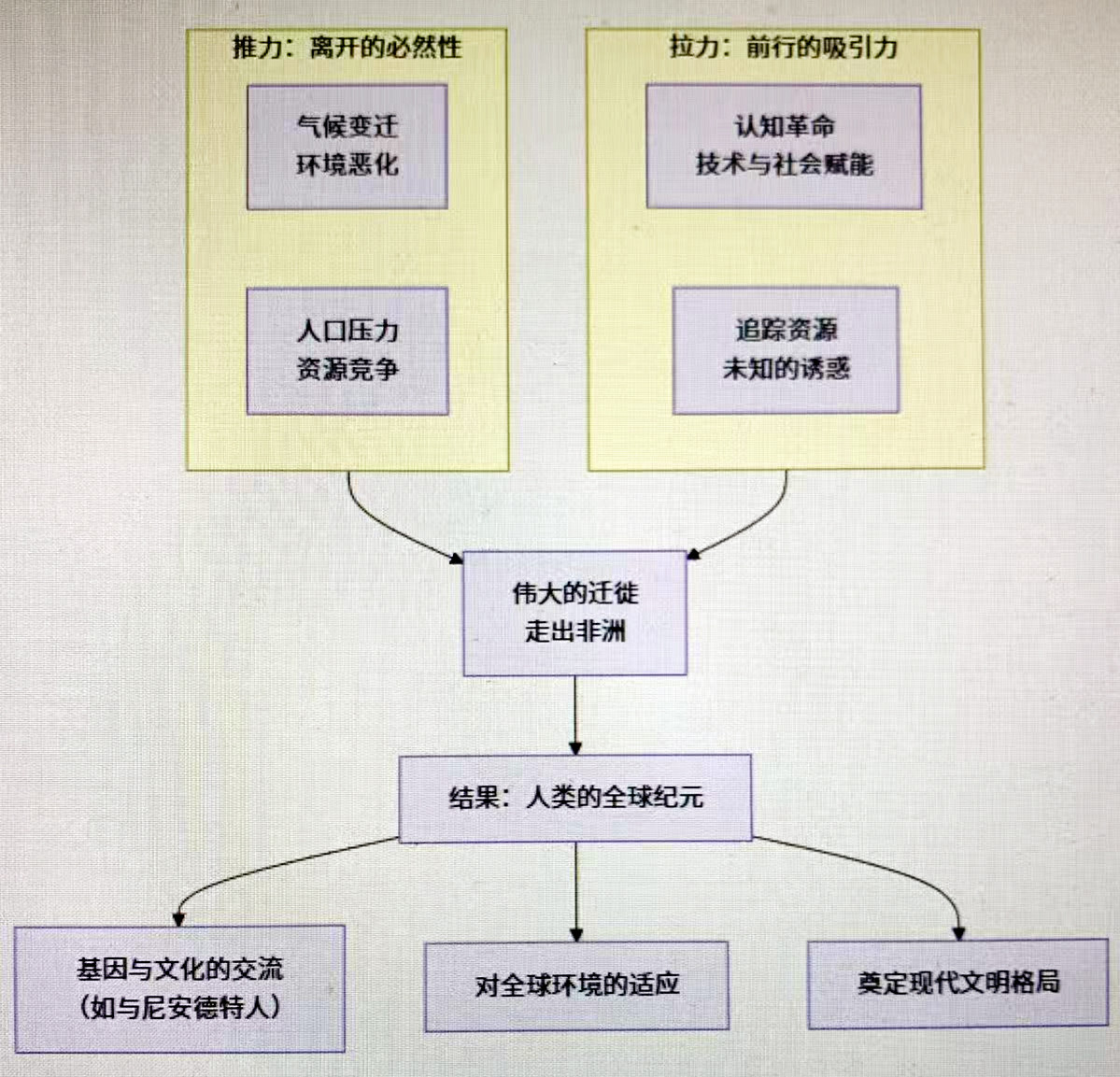

人类为何要走出非洲?这触及了人类作为一个物种最核心的特质——好奇心、适应力与不屈的探索精神。显然,答案并非单一,而是一曲由环境推力和人类拉力共同奏响的壮丽史诗。在大规模迁徙的过程中,既体现了人类的冒险精神,又酝酿了基因混合带来的认知革命。下图可以清晰地勾勒出了人类走出非洲的驱动力量与深远影响:

附图 人类走出非洲的驱动力量与深远影响

推力:离开的必然

1. 气候的鞭子:环境的剧变

地球气候并非一成不变。在人类演化的关键时期,非洲经历了多次冰期-间冰期循环。这导致雨林收缩、草原扩张,有时也会出现严重的干旱。

这些气候变化就像一只无形的手,推着早期人类离开原本的栖息地。当熟悉的食物和水源变得稀缺,为了生存,他们不得不追逐着变化的环境边缘,一步步走向未知。这并非一场有计划的远征,而更像是一场为了活下去的缓慢迁徙。

2. 人口的压力:资源的竞争

当在一个相对稳定的时期,人口会缓慢增长。然而,任何一个地区的生态系统承载能力都是有限的。

人口的增长意味着对食物、水源和空间竞争的加剧。部落中的年轻一代,或者那些在竞争中处于劣势的群体,自然而然地会向领地外围扩散,寻找新的生存空间。这是一种生物本能,也是社会结构的自然延伸。

拉力:前行的吸引力

1. 认知的革命:好奇心的翅膀

最关键的因素,或许发生在人类的脑海中。大约在7-8万年前,考古记录显示,现代智人经历了所谓的“认知革命”:发展出了更复杂的语言、计划能力、抽象思维和社会合作能力。这使得我们的祖先不仅能适应环境,更能想象和改造环境,可以制造更先进的工具(如投矛器、骨针),可以编织社会网络进行大规模合作,甚至可以构想出“山的那边有什么”这样的问题。好奇心和对未知世界的想象,成为一股强大的“拉力”。

2. 技术的赋能:远行的船与矛

认知革命带来了技术的飞跃。更高效的狩猎工具、学会使用火来取暖和驱赶野兽、可能制造的简单舟筏,这些都极大地扩展了人类的行动范围。我们不再是被动地追逐环境,而是具备了主动开拓新世界的能力。

3. 资源的诱惑:追踪食物的足迹

人类是顶级的狩猎-采集者。我们会跟随动物群的迁徙路线而移动。当早期人类看到成群的猛犸象、野牛等大型动物向北迁徙时,他们自然会跟随这些“移动的粮仓”进入新的地域。

一场伟大的冒险

因此,“走出非洲”并非一次孤立的事件,而是一个持续了数万年的、多波次的漫长过程。它是一场由“必然”和“偶然”共同驱动的伟大冒险:

必然的是,气候的变迁和人口的动态,使得迁徙成为一种生存的必然选择;偶然的是,智人恰好在那个时间点,演化出了足以支撑他们进行全球远征的认知和技术能力。

当他们沿着尼罗河谷北上,穿过西奈半岛,他们的足迹如星火般洒向全球。一些群体沿着亚洲的海岸线向东,一路抵达澳大利亚;另一些则进入欧亚大陆的内陆,与尼安德特人等相遇、交融,并最终在严酷的冰河时代里,穿越大陆最北端的白令陆桥,踏上了美洲大陆。

总结来说,人类长途跋涉的原因,是因为我们不得不走(环境压力),也因为我们已经能走(认知与技术)。这是一种深植于我们基因中的、对生存的坚韧与对未知世界永不停歇的探索欲望的共同作用。正是这场波澜壮阔的远征,塑造了今天多样而又同源的全人类。

大规模迁徙过程中的混合杂交

这场跨越数万年的史诗旅程,通过不断的混合与杂交,最终为后来的认知革命和“轴心时代”大爆发埋下了至关重要的种子。

现代人类(智人)大约在20万至15万年前起源于非洲。大约在7万至6万年前,一小支人群走出非洲,扩散到全世界,并完全取代了其他古老人种(如尼安德特人、丹尼索瓦人)。这就是“走出非洲”模型的核心观念,即从单一源头到全球分布。然而,这个故事并非简单的“替换”,而是一个“混合-征服-再混合”的复杂过程。

当智人走出非洲,遇到欧亚大陆上的“原住民”——其他古人类时,发生了关键性的杂交。基因科学已经为我们揭示了这段尘封的历史:

与尼安德特人的混合:走出非洲的智人在中东或欧洲地区与尼安德特人相遇并杂交。因此,除非洲以外的现代人体内都含有1%-4%的尼安德特人基因。这些基因可能帮助我们的祖先快速适应了欧亚大陆较寒冷的气候和环境。

与丹尼索瓦人的混合:向东迁徙的智人在亚洲,特别是东南亚和大洋洲地区,与神秘的丹尼索瓦人杂交。今天,美拉尼西亚人和东亚人体内仍保留有显著的丹尼索瓦人基因,这些基因可能帮助了藏族人等族群适应高原缺氧环境。

那么,这种“混合杂交”的意义何在?

适应性加速:这并非简单的通婚,而是一次“基因抢滩”。智人通过杂交,直接从当地已适应了数万年的古人类那里“窃取”了有利的基因变异(如与免疫力、脂肪代谢、高原适应相关的基因),从而极大地加速了对新环境的适应过程,这是一种高效的进化策略。

生物多样性的基础:它使得现代人类的基因库在离开非洲后变得更加多样化,为后来不同人群适应各种极端环境(北极、高原、雨林、沙漠)奠定了生物学基础。

认知飞跃:迁徙如何塑造更聪明的大脑

“走出非洲”的过程本身,就是一场持续数万年的“认知革命”实地测试。它不仅仅是“拥有”了高级大脑,更是在极端环境中不断“淬炼”和“应用”这个大脑的过程。

环境挑战作为驱动力:一是气候变化,面对冰期、间冰期的剧烈环境变化,人类需要发展出更复杂的工具(如缝制衣物用的骨针、投掷武器)、建造庇护所、以及计划和储存食物。二是陌生生态,每到一个新大陆(如澳大利亚、美洲),都会遇到前所未见的动植物。这要求人类具备极强的观察、分类、实验和学习能力,以分辨什么可食,什么有毒。

社会复杂性作为催化剂:考古发现表明,早在数万年前,贝壳、黑曜石等物品就在数百甚至数千公里外流通。这需要复杂的社会协作、交换规则和远距离沟通能力。其表现在:

面对猛兽、恶劣环境和与其他人群的竞争,能够进行更大规模、更灵活合作的群体生存了下来。这推动了语言的发展、社会规则的细化以及共同信仰(如葬仪、岩画艺术)的出现,这些都是高级认知能力的体现。

迁徙过程不是一个“重置”按钮。技术创新(如弓箭、渔钩、雕刻器)和文化实践一旦出现,就可以在群体间传播、积累和改进。这种文化的累进式发展本身就是认知能力的体现,它使得后人可以站在前人的肩膀上,而不必事事重新发明。

我们可以将这三者看作一个相互促进的循环:基因混合(杂交)→提供了快速适应新环境的生物资本→使得迁徙和扩散更成功;成功迁徙→面对更多样、更严峻的挑战(环境与社会)→催生出更复杂的工具、语言和社会结构(认知与文化飞跃);认知与文化飞跃→增强了群体间的交流、贸易与竞争→进一步促进了不同人群的接触与基因/文化交流(新一轮的混合)

通向“轴心时代”的漫长铺垫

“走出非洲”的迁徙、混合与认知飞跃,可以看作是“轴心时代”的史前准备阶段:

创造了生物基础:通过杂交,形成了一个在基因上既统一(都源于非洲)又多样(混有古人类基因)的全球性物种——智人。

淬炼了认知能力:在征服整个星球的艰难历程中,人类的想象力、计划性、合作性和创新性被推到了新的高度。

奠定了文化潜力:不同人群在相对隔离的环境中发展出各自的语言、技术和神话雏形,为后来在“轴心时代”绽放出形态各异、却又本质相通的文明之花准备了土壤。

因此,没有这场波澜壮阔的全球大迁徙和其中的混合交融,人类可能就不会具备后来在“轴心时代”进行深刻哲学与宗教思考所需的那个高度发达、善于适应和连接的大脑。我们今天的全球化和文化多样性,其最深的根,就扎在这段走出非洲、混合共生的史诗之中。

如果说“轴心时代”是精神的觉醒,那么“走出非洲”的迁徙便是生物性与文化性双重意义上的奠基。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1504375.html?mobile=1

收藏