早期人类从基本的感知发展到复杂的知识与观念体系,是一个漫长而迷人的过程。我们可以将这个过程分解为几个关键阶段,并探讨知识与观念的动态关系。

从观察到知识与观念的演进之路

这个过程可以看作一个逐步抽象和深化的认知金字塔:

1. 观察:认知的起点

内容:这是最基础的层面,源于感官对世界的直接接收。例如,看到“太阳每天从东方升起”,感觉到“火是热的、烫手的”,听到“某种野兽的吼叫”。

特点:具体、个别、即时性。每一次观察都是一个独立的事件。

2. 经验:模式的识别与记忆

过程:当类似的观察反复出现,大脑开始识别其中的模式和规律。例如,经过无数次观察,形成了“太阳总是从东方升起”的经验;被火烫过几次后,形成了“火会伤人”的经验。

特点:经验是个人或群体通过实践积累的“知其然”。它通常与技能和习惯紧密相连,比如如何熟练地打制石器、如何根据动物足迹追踪猎物。经验是实用性的,但尚未被系统化解释。

3. 知识:经验的系统化与客观化

飞跃:知识是当经验被验证、整合并传递时产生的。它超越了个人体验,成为可以被社群共享的“真理”。

验证:某种狩猎方法被多人反复实践并证明有效,它就从个人经验变成了部落的共享知识。

系统化:不同的知识片段被连接起来。例如,关于季节变化的知识、植物生长周期的知识和动物迁徙路线的知识被整合在一起,形成了指导农耕或狩猎的历法知识。

传递:通过语言、示范和后来的符号,知识得以代代相传,每一代都站在前人的肩膀上,无需重复所有的试错过程。比如,“哪种石头最适合制作工具”成为了一个知识要点。

特点:知识更偏向于“是什么”和“怎么做”,具有较高的客观性和实用性。早期人类关于自然界的知识大部分属于这一类。

4. 观念:知识的解释与意义化

升华:观念是人类对知识和经验提出的“为什么”。当早期人类拥有了关于死亡、梦境、雷电、生育等知识后,他们不满足于仅仅知道这些现象,而是渴望为它们寻找一个解释和意义。

例如:他们拥有“人会死亡”的知识,但“死亡后去了哪里?”“为什么会有死亡?”这些问题催生了灵魂观念和来世观念。

例如:他们拥有“雷电会引发山火”的知识,但“雷电从哪里来?”这个问题催生了“雷神”的观念。

特点:观念是主观的、解释性的,常常以神话、图腾、禁忌和原始宗教的形式出现。它反映了人类试图理解世界背后秩序的深层需求,为混乱的现象赋予秩序和意义。

知识与观念的相互关系

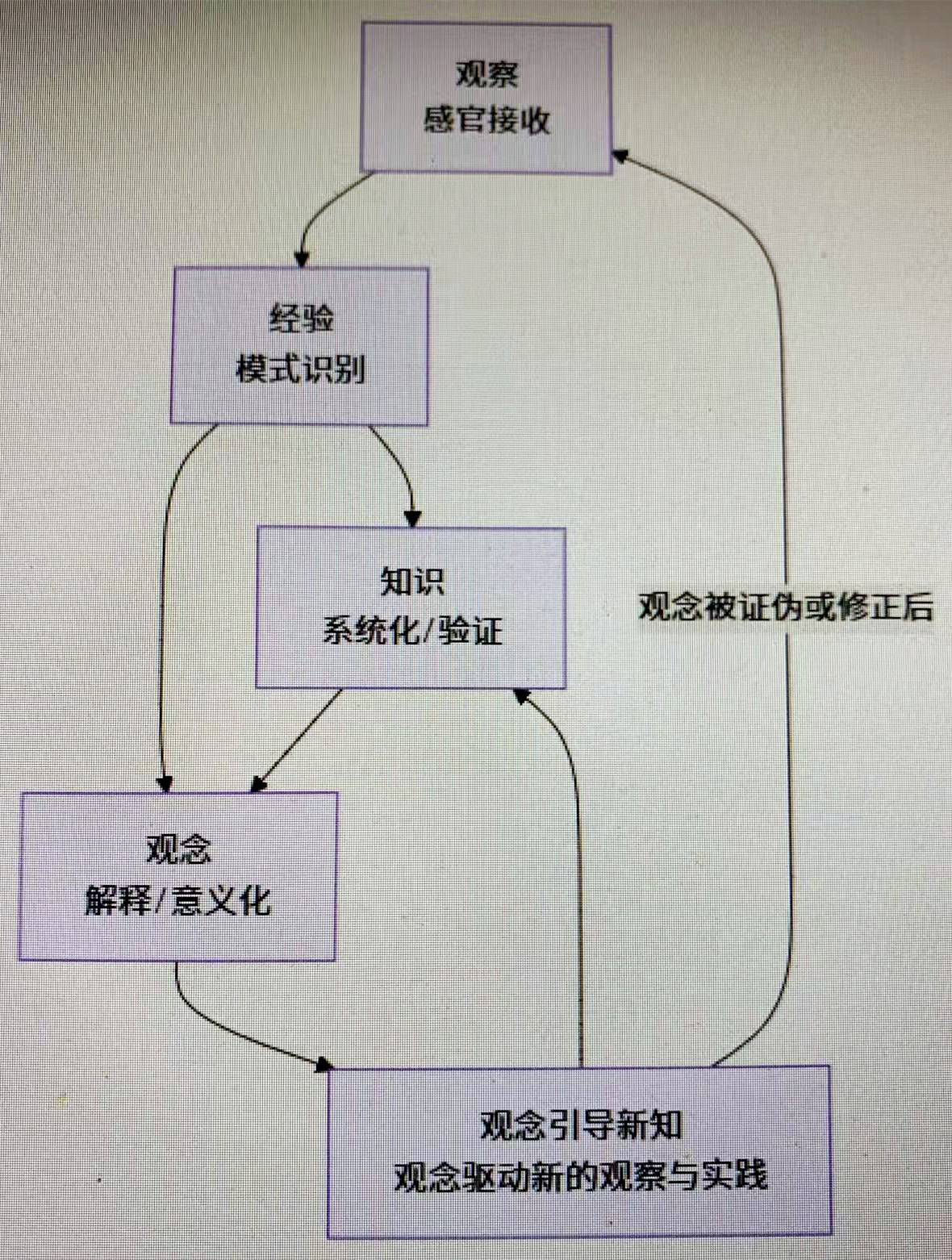

这两者并非简单的先后关系,而是相互缠绕、相互促进的辩证关系。下图清晰地展示了这一动态循环过程:

正如上图所示,知识与观念构成了一个持续不断的反馈循环:

1. 知识是观念的基础

没有对自然现象(如风雨、生死)的长期观察和知识积累,就不可能产生相应的自然崇拜和灵魂观念。观念往往是对已知世界的“超验”解释。

2. 观念引导新知识的寻求

一旦某种观念形成,它会成为一个“认知框架”,指导人们去观察和探索世界。例1:如果部落信奉“鹿神”,认为鹿是神圣的,这种观念会促使他们更仔细地观察鹿的习性,从而积累关于鹿的详细知识(这体现了观念对知识的引导)。

例2:出于对祖先的崇拜(观念),早期人类发展出复杂的丧葬仪式,这反过来又加深了他们关于人体、方位、器物制作等方面的知识。

3. 新知识修正旧观念

当新的观察和经验与旧有的观念发生冲突时,可能会促使观念发生改变。例如,一个部落可能最初认为某座山是神的居所而不可侵犯(观念)。但如果他们多次遇到饥荒,并在“神圣”的山上找到了救命的山谷(新知识),他们可能会修正原有的观念,形成新的神话来解释“神的恩赐”。

这种互动是科学思维的最初萌芽:实践检验“理论”(观念)。

小 结

对于早期人类而言,从观察到经验,是生存的必然;从经验到知识,是文明的进步;而从知识到观念,是思想的飞跃。

知识与观念的关系是:知识是观念的“土壤”,提供了需要解释的原材料。观念是知识的“框架”,为知识提供了意义和上下文,并指导新知识的探索方向。

二者在实践中不断互动、调整,共同构建了早期人类理解世界的独特方式,为后来的哲学、科学和宗教发展奠定了最深层的基石。这是一个从“怎么做”到“是什么”,再到“为什么”的永恒追问之旅。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1503732.html?mobile=1

收藏