中医现代化的瓶颈与前景——论中医理论能否以及如何有效进入实验室

[文献来源:黄龙祥. 科学文化评论,2004(3):5-20.]

摘要 中医理论中的经验事实部分可以并且必须进入实验室。实验研究的目的是更替旧的理论框架,而不是用实验数据证明旧框架的科学与伟大。中医理论的实验研究取得突破的关键在于实验室之外的“解读”“分解”“转换”“发掘与表达”诸环节、即在“知其所以然”之前,首先要“知其然”。只有将中医理论中的经验事实准确、完整地分离出来,然后再准确地转换成实验室能够有效处理的符号系统,在此基础上进行实验研究才有意义。

关键词 中医理论 经络学说 史学研究 哲学分析 实验研究

回顾中医药学现代化所走过的历程,不难发现,迄今为止中医药现代化取得的重大研究成果都是技术和方法层面的,例如在国际上产生重大影响的针刺麻醉、针灸镇痛、抗疟单体青蒿素的发现以及新近获得国家科技进步一等奖的活血化瘀研究等,而基础理论的实验研究,虽经过多次“攀登”①,依然是“山重水复疑无路”,而且犹未知“柳暗花明”在何处。那些前仆后继的“登山队员”们不由得陷入了深深的困惑,有人反思之后甚至提岀:中医理论更多地带有人文学科的属性,中医理论的这种文化、哲学成分正是中医理论的精髓和特色,应当继续保持和发扬。如果基于这一判断,中医理论研究似乎只能釆用人文科学的方法,不应当也不可能进入实验室,也就是说所谓中医现代化只能定位于诊疗方法和技术层面。

那么传统中医理论是否应当并且能够进入实验室?如果答案是肯定的,那么何时并且以何种方式进入才有意义?要令人信服地回答上述疑问,必须首先剖析中医理论的基本构成。

①有关“经络问题的研究”先后被列为国家“八五”“九五”攀登预选项目。

一、珍珠与珍珠链——中医理论的基本构成

科学理论或假说是对经验事实的解释,是由解释构成的逻辑体系。也就是说一种理论或假说包含两种成分:其一,经验事实——关于现象之间规律的知识;其二,对经验的解释——关于现象或规律的本质说明。如果把经验事实比作一颗颗珍珠,理论说明就好比串联这些珍珠的链环。

构筑中医理论体系大厦的基石有二:其一为“经络学说”,其二为“藏象学说”。这两个理论体系同样由经验事实和理论说明两种成分构成,但二者在构成成分的表现形式上有所不同。构建藏象学说的方法非常明确——以外在的表象推测内藏的脏腑功能(基于“有诸于内必形诸于外”的认识)。该学说两种成分一目了然:其理论框架——“珍珠链”——为阴阳五行;经验事实——“珍珠”——为内脏病变的体表反应规律。而经络学说则不然,何为“珍珠”,何为“珍珠链”?别说是准确区分,恐怕绝大多数人尚未意识到经脉学说具有性质与价值不同的两种成分。经络学说的“珠链”简直就像该学说所描述的那样——“如环无端”,珍珠与链环紧密交织,难以分辨并分解,以至“经络的研究”已在实验室中研究了几十年,却从未有人明确阐述过“经络学说说什么”这一最基本的问题。简直不可思议!这好比拿着一幅完全不懂或自以为是的藏宝图去寻宝藏,其结果可想而知。

如果不首先澄清这一最基本的问题,经络学说不仅不能进入实验室,甚至不能进入教室——尽管它同样在高等中医院校的教室中被宣讲了几十年!但只要是具有现代医学背景知识的学生——无论是中国的,还是外国的,都无法理解已被多次重编的教材中关于“经络”的定义②。由此可见,搞清古代经络学说的基本构成,提炼出其中的科学内涵,并用现代科学语言重新表达,是研究经络学说的第一步或者说关键的一步,而完成这一步的前提首先是对经络学说的正确理解。

科学发展的基本形式一般表现为一个不断更换“珍珠链”的过程,正如法国著名科学家及科学哲学家皮埃尔·迪昂(Pierre Duhem)所指出的那样:“在理论中有效的一切东西,可以在描述部分找到;另一方面,在理论中为假且与事实矛盾的无论什么东西,尤其可以在说明部分找到”(皮埃尔•迪昂,1999,36页)。科学发展的历史表明,科学的进步主要表现为科学理论中“说明部分”的不断更新。当旧理论中说明部分被淘汰时,其纯粹的“描述部分”几乎可以整体地进入新理论,从而使新理论继承旧理论全部有价值的内容。

分析中医理论构成的目的在于:将古人发现的经验事实或总结的规律与古人对这些事实和规律的解释严格区分开来。可以这样说,中医界一些旷日持久的争论或者理论研究久攻不下的症结,正是在于人们长期混淆了中医理论中这两种不同的成分。例如,对于中医理论的实验研究,中医界长期以来在认识上存在一个很大的误区,以为研究的目的在于为中医理论框架——“珍珠链”——寻找科学论据,以证明中医理论的科学性。其实恰恰相反,中医理论实验研究的目的正是在于更换旧的“珠链”,否则我们的研究对于科学的进步而言便毫无意义。这样说丝毫不影响经络学说在针灸学发展史上的巨大贡献,也不影响它对现代研究在指导思想方面的启迪作用。可以这样说,如果没有经络学说之“链”的捆绑,古人关于“人体特定部位间存在特定联系”这一伟大发现的“珍珠”恐怕早已散落殆尽了。然而经验永远是理论生长的根系,随着实践的发展,越来越多的新事实不能被旧的理论框架盛装之时,就必须毫不犹豫地将经络之链打开,释放出其中宝贵的珍珠,并通过观察和实验的方法为其配制更为适合的新“链环”,使之上升到一个更高的理论层次。

②关于中外学者对于现行针灸教材“经络”定义的困惑,华中科技大学同济医学院附属协和医院陈华喜教授有一篇专文“我论经络概念”,发表于《中国针灸》2001年4月第4期,可参阅。

二、层垒套叠——传统中医理论发展的基本形式

有人认为千百年来没有采用实验分析的方法,中医理论也在不断地发展,因而实验室研究不是必由之路。鉴于此,以下有必要看一看中医理论是如何发展的。

中医理论的演变形式颇像一个“集装箱”,历代医家不断地往里面填入不同的物品——没有内在联系和逻辑关系的部件,而从不从中淘汰物件。对于相同的经验事实,有多种不同甚至对立的理论假说:新提出的假说并不推翻和排斥原有的假说,诸说之间的关系是平行的。

经脉病候的“是动”病与“所生病”就是一例。这两类病候的意义有本质的区别,而经过《灵枢·经脉》编者的改编,使其在形式上成为一个统一的整体,汉以后人就再也分不清二者的本来意义。后来又先后岀现了“十五络脉”“十二经筋”“十二经别”等新学说,这些性质各异的学说也逐渐被置于“经络学说”这个大箱子里同化了。最后,腧穴也根据其部位与相应的经脉联系了起来,但腧穴归经后所形成的十二经穴连线与十二经脉体表循行线只是在形式上相近,实质上有很大差异。特别是,在腧穴归经的过程中,将络穴、奇经八脉穴也一并归入经穴,造成了认识上的混乱,以致经穴连线的走向与腧穴主治的规律变得难以理解。

图1 足阳明胃经图

腧穴不与经脉发生关系(选自清·吴谦等编著《医宗金鉴》)

图2 手厥阴心包经图

腧穴被归属到相应的经脉(选自元•滑寿撰著《十四经发挥》)

在中医理论的演变过程中,甚至两种不同的理论体系也被叠加成一个联合体,如原本独立发展的“经络学说”与“藏象学说”后被合并成“藏象经脉学说”。但由于这两种学说的形成背景和诊疗方法都不同,除非将二者或二者之一进行重建,否则二者之间的结合就只能是形式上的链接,而不可能融为一个统一的体系[黄龙祥,2001,424—430页]。

这样的发展形式——不断地提岀新的假说,而不对已有的假说加以修订或淘汰,使得中医理论在形式上表现岀较高的稳定性,而在内容上则表现出很大的灵活性、包容性。以至中医理论体系越来越膨胀、庞杂而缺乏内部的自洽性。后世医家在临床运用时各取所需,表现岀极大的随意性和灵活性。古人将中医学的这种特征总括为“医者,意也”。

此外,中医理论的建立与发展过程中还往往会出现这样的情形:用“珍珠”去迁就“珠链”。如果在建立理论或假说时,作为理论框架的“链圈”过长,往往会增添一些“人造珍珠”以填补空白。例如在《内经》时代,关于六腑与足阳经的联系已经有明确的认识,但为了构建手足十二经分别与五脏六腑一一对应的模式,便采取了“削足适履”的做法,对经验事实进行剪裁,而将大肠、小肠、三焦配属于手三阳经,以维护理论体系形式上的完美。然而,医学毕竟是一门实践性很强的学科,不能有效地指导临床实践,就会失去其存在的价值,为了弥补这一无法回避的矛盾,古人不得不另立“六腑下合输”之说。在这里,手三阳经脉与腑脏联系的假说可称作“形式理论”,而“六腑下合输”学说才是真正指导临床的“实用理论”。另一方面,如果从经验而得的“珍珠”超出了理论“珠链”的长度,则人为地截去,从而表现出以结构形式决定经验内容的特点。例如,《内经》中所记载的“跷脉”具有典型的经脉特征,其形成的过程与方法也与十二经脉完全相同,本应归入“经脉”范畴,但自经脉采用三阴三阳命名法后,因这个理论框架最多只能容纳十二条脉,多出的脉只能采用其他命名法并归入别类。这种削足适履的做法,毫不足取。

显然易见,上述这种“层垒套叠”“削足适履”的发展形式严重阻碍了中医基础理论向更高层次的提升。其中由第二种形式所造成影响中医理论发展的障碍,对于已经具备现代科学思维的现代人来说,较容易被认识和突破。而对于第一种形式所带来的负面影响,不容易被认识。在多种假说并行而用逻辑的方法加以判断无能为力的时候,就需要运用观察与实验的方法,必须设立并坚持检验不同相互竞争假说的客观指标!

三、解“链”取“珠”——中医理论进入实验室的先决条件

以上分析表明,中医理论可以进入实验室。然而我们必须清醒地认识到,现代实验室最适用于物理学、化学研究,因为物理学、化学大厦主要是由一条条定律支撑的。中医理论在进入实验室之前的第一步也应当是将其中的“规律”、“事实”成分先抽提岀来,这一过程我称之为“解链取珠”。接下来,自然是鉴别所提取的“珠子”的真伪与品质,去除混入的“鱼目”,再将确认的“珍珠”分成若干级别,看一看其中有没有迄今尚未被认识的新品种;若有,便意味着源头创新的突破点。

一句话,当我们将中医理论送进实验室时,一定要确认输入的是赤裸裸的、纯真的“珍珠”,而不能连珠带链整体输入,更不能丢掉“珍珠”而送入“珍珠链”,否则便是“买椟还珠”了!这一步骤主要应当在理论研究室和临床完成。

对于两种成分的构成形式极为复杂的经络学说而言,现在我们必须做出一个重大的判断:经络学说中的十二条经脉是“珍珠”还是连缀珍珠的“链环”呢?如果说是“链子”,按我前面说的,就不该进入实验室,尽管它已经在实验室呆了几十年了;如果说是“珠子”,那么相对应的“链子”又是什么呢?下面将不惜笔墨重点讨论这个困扰我们几十年但再也不能回避的难题。为了能在有限的篇幅内讲清这个复杂的问题,试以十二经脉中史料较为完整的“厥阴脉”为例说明之。

我曾反复论证:传世的经络文献所记载的经脉病候“是动”病原本是相应的脉诊病候,是一组有内在联系的症候群[黄龙祥,1994,219页]。例如,早期文献中足厥阴脉候,不论经脉病候还是络脉病候,记述的都是阴疝病症。古入又进一步从具体的阴疝诊疗经验事实中提取岀其共有的本质属性,即阴疝发病部位的特征——前阴、少腹部、从而将经验事实上升到经验“规律”的层面,然后再根据总结出的规律指导针灸临床诊疗。这时无论什么病症,也不论男女,只要出现前阴、少腹部的症状,就都被归属于“足厥阴”病候,其针灸远端取穴都取足背部“足厥阴”穴、足内踝上5寸处络穴。由此可见,“足厥阴”经络图说的全部科学价值在于:提示了足背一前阴一少腹一腰(舌)之间在一定条件下相关联系的规律,而古人对这一规律的最初认识来源于对阴疝诊疗经验的总结。

值得一提的是,对于阴疝病所表现出的阴器、小腹、腰骶之间相关联系的特点,古人曾提出过多种不同的假说进行理论上的说明。如果不是足背部诊脉部位——太冲脉——与上述三个部位间诊疗对应规律的发现,那么“经脉”的概念永远不会被提岀[黄龙祥,2003,280—287页]!

其他十一脉的构建方法基本与厥阴脉相同。换言之,每条经脉的“是动”病描述的是某种病或症的典型症状,而所谓“经脉”原本是对一组病症发生机制及针灸诊疗经验的图解。

图3 张家山出土竹简《脉书》书影

“是动病”一名取文中“是动则病”首二字命名,并无深意。此种体例在早期古书中多见,如《论语》“述而篇”的命名即与该章“述而不作”文首二字有关。(选自《张家山汉墓竹简》,文物出版社,2001)

经络学说的成分分析表明:经络学说的“珍珠链”是十二条经脉线;“珍珠”是十四脉所指示的人体上下(体表一体表之间)、内外(体表一内脏之间)相关联系的规律。

基于这一分析,不难判定:经络学说的科学价值不在于那十二条“线”、而在于这些线所捆绑的经验事实以及对这些经验从特殊到一般的抽象表达。无论古人对于人体特定部位间相关联系经验事实的解释以现代医学水平衡量是否正确,但只要相关的古今临床诊疗经验(比如古人用“足厥阴经脉”“足厥阴络脉”来承载的关于下肢特定部位诊察、治疗小腹、前阴、腰骶、口舌部及相关脏腑病症的经验)是可靠的,将这些经验事实置于现代科学的背景下考察仍具有重大的科学价值,并且极有可能成为人类探索生命本质未知领域的向导。

基于这一判断,通过认真严格的临床实验,去除古代文献记载的经验中因各种主观因素的“污染”所掺杂的虚假的经验描述,然后再通过对古今文献的系统考察以及临床上的进一步有针对性的观察,补充古人经验陈述中所欠缺的事实,就可以使中医理论中的经验事实上升为顽强、完整的科学事实。这时——也只有这时,才算完成中医理论进入实验室之前的“解读”“分解”“转换”“检验”等全部工序。也只有以这种形式,中医理论中的“珍珠”才能在实验室中被正确地识别并进行有效的处理。

这里简单解释一下“转换”的含义。随着计算机的普及,大家都熟知这样一个现象:基于特定编码系统或特定样式形成的“文本”,只能在特定的编码环境下或阅读器中被读取,否则就出现令人烦恼的“乱码”现象——无法读懂!同样,在特定符号系统下建立的理论如果置于另一符号系统中处理,必须首先做好符号系统的转换工作——在两种不同的符号系统间找寻准确的对应关系。以往有些人将这种“转换”工作理解为语言文字的转换,进而将“中医理论现代语言规范化”课题纳入《中医药标准化建设规划》之中。其实,这不单纯是语言问题。现行针灸学教材使用的都是现代语言,然而这些教材对于中医理论概念的定义,具有现代医学背景的人很难读懂,当然也无法认同。

中医理论进入实验室前的另一项重要工作是判定理论的经验内容,剔除经验内容很少甚至毫无经验内容的理论假说。要做好这一工作,除了具备卓越的学术史研究水平,透彻了解该学说形成、演变的全过程外,还要有敢于指出“皇帝的新衣”真相的勇气。这一点在当今的中医药发展环境中显得尤为重要。

四、强化理论研究——瓶颈的突破

进入实验室之前的最后一道工序是价值判定。并非任何一个科学问题都具有科学研究的价值,特别是从几千年前古人的假说中概括出的科学问题。因此在对上述命题进行实验之前,必须考察该命题以今天的科学水平衡量,是否具有重大的科学价值。对于从经络学说中发掘岀的“体表与体表、体表与内脏存在特定联系”的经验事实来说,人类已知的医学知识还不能很好的解释,从而对现代医学提出了新课题,意味着新学科的生长点,无疑是具有重大科学价值的原创性研究工作。

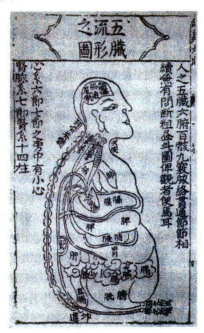

图4 侧人脏腑图

早期自然哲学曾帯给中医学理论非常大的影响。“天(阳)六地(阴)五”是春秋时代广泛流传的一种宇宙论,中医学中的“五脏六腑”,中药学中的“五苦六辛”等观念的出现,都与它有着非常密切的关系(选自明•吴文炳《针灸大成》)。

第一,观念问题。当前有一种倾向:一提中医现代化,就以为这个现代化的全过程都可以在实验室完成。于是乎如果不实验,研究生不能毕业,科研课题不能中标。实验室成了中医理论现代化的主战场,实验员成了主力军!其实,实验室只是其中的一个环节。我们必须清醒地认识到:中医理论研究久攻不破的关键不在实验室这个环节,而在于进入实验室之前的“解读”“分解”“提炼”“转换”诸环节!也就是说我们必须加强实验室之前的史学研究和理论分析,必须有一流的史学家和理论家的介入。

当然,最好是实验研究者本身同时具备较高的史学、理论素养,以便当研究的轨道越过自己的疆界而进入其他领域时,能够正确地辨认其前进的方向;凭借这种综合的知识,你才有资格在必要的时候使自己的理论探索停止前进。如果没有这样的人才结构或知识结构作保障,中医理论的现代化研究难免会岀现“弃珠取链”“买椟还珠”的可悲结局——现代化“化”掉了珍珠!

这里值得一提的是,目前学术界已经普遍认识到中医理论结构中包裹有哲学成分的事实,然而对于这种成分的处理却有两种截然不同的意见:第一种意见认为,应当且可以去除这些成分,用更先进的理论框架来替代;第二种意见认为,“哲学文化”成分是中医的特色,应当继续保留。

众所周知,医学与哲学的分离是科学进步的标志,岂可倒退?科学发展的过程本身就是一个不断更新“珍珠链”、不断与时俱进的过程。再者,中医理论本身的发展也表现出随着时代的进步与学科发展的需要而不断突破旧有理论框架限制的特点。举例来说,中医理论在形成时期不少方面明显地受到“天六地五”天之大数这一框架的影响,具体表现为经脉数之“阴五阳六”、四肢五输穴之“阴五阳六”,以及脏腑数之“阴五阳六”等等。而在后来的发展过程中,由于新的理念的引入,逐渐突破了旧理论框架的羁绊,尽管这种突围显得非常的艰难和不彻底。

第二个急待加强的环节——中医宝库中宝藏的发掘与科学表达。一种学说,无论有多大的价值,在没有被“重新发现”之前,都将一直默默无闻。价值连城的“和氏璧”在没有被发现之前,它无法改变“石头”的命运。实验检验的是命题的真理性,理论或哲学考察的是命题的真正意义。理论或哲学对科学概念的明确意义的说明,并不亚于实验对于实际真理的发现。而中医界对于这一工作的重大意义似乎还没有起码的认识,一个足以说明这一问题严重性的事实是:迄今为止被中医界津津乐道并被视为中医瑰宝的“整体观”“辨证论治”“体表-内脏相关”都是由行业外甚至是国外学者发掘并加以表达的!然而,业外学者对于中医宝库的了解毕竟不如本领域内的专家,因而在发掘的完整性与表达的准确性上难免存在欠缺。

困则思变,近年来一些有识之士逐渐意识到理论研究,特别是传统理论科学内涵的发掘与科学表达的重要性,从“中医理论的现代语言阐释”的全国专题研讨会、香山会议、973针灸项目论证会上不时传出这样的声音——尽管音量不够大,回应也不够多;专家、院士以致两会代表也都从不同角度提出了这一问题。例如政协委员吴以岭在其提交的科技提案中就曾明确指出:

如果能构建统一标准、与世界有共同语言的中医学理论现代体系,中医药的产业化的潜力将是巨大的。……没有形成国际认同感的中医药理论体系的问题,这是阻碍我国中医学融入世界医学主流、高质量服务于民族、进而造福人类的重要“瓶颈”。……把“加大学术创新力度、构建中医学理论现代体系”列为“中医药可持续发展”的核心工程。(《科技日报》2004年3月5日第3版)

从表面上看似乎行业内外都认识到了这个问题的重要性,而实际情况是喊了多年之后,没有任何实际动作,还没有成为被学术界特别主管部门真正理解的问题。一个简单的事实足以说明:至今国家自然科学基金委、国家科技部、国家中医药管理局还没有这方面明确的资助领域,更不用说专项资助了。关键在于人们只是提出了问题,没有具体的论证,特别是没有提出研究该问题的明确技术路线并基于此做岀的成功示范。为此,近年来笔者在多次论证的基础上,选择了两个最有说服力的关键难题开展了试验性研究:

第一是,“针灸诊疗理论体系的重建”(现行针灸教材中针灸诊疗体系是60年代初直接移植方药的模式,没有反映出针灸自身的诊疗规律,这也是造成现今针灸理论与实践严重脱节的一个重要因素);

第二是“经络学说的理论结构与科学内涵”(“珍珠”与“珍珠链”关系最复杂的例子)。如果这两个例子都成功了,就非常有说服力。后者在国家科技部基金的支持下完成得较好,其研究成果得到国内外实验研究者的越来越多的理解与认同。前一项工作成果不久也将以中、英文两种文字发表,广泛接受学术界的批评。

第三,人才培养战略。看到中医临床的优势在下降,中医界感受到了提高临床疗效的迫切性。这就迫使决策层将临床型人才的培养放在首位。而在我看来,当前最急需的中医人才不是“妙手回春”的临床大家,而是具有科学哲学素养并兼通自然科学(特别是现代医学)的中医理论家及科学群体的学科带头人。由于多种主客观原因的制约,中医理论研究无论是在建制上、学科建设上,还是在人才培养等诸环节上都非常薄弱。这一现状如不能尽快改观,势必极大地影响中医现代化的方向与进程。

第四,方法学研究。需要考察我们面对的研究对象中有哪些东西用现有的方法不能解决,需要改进或建立新方法。近年来针灸的临床实验逐渐釆用国际公认的 Randomized Controlled Trail(RCT)方法,但是针灸对照组如何设立、刺激如何量化等基本问题在实践中至今没有很好解决。既然针灸专家开始认识到RCT这双“鞋”并不十分合适针灸临床研究这双“脚”,那么就有必要改鞋或重做一双新鞋,总不能永远做“赤脚医生”!

因此,中医实验研究方法,有些可以直接采用现代经典的实验方法,有些需要在原有方法上加以“修建”,可能有些方面还需要“重建”新方法。总之,当鞋子不合脚时,需要改变的永远是鞋而不是脚!

第五,基本建设。内容之一,经验事实的检验与发现。有多少“经验”在传承过程中被污染了,需要严格的清洁工作?有多少经验在传承过程中被丢失了,需要找回?还有多少必须的经验事实还一直处于空白,需要填补?这些都需要系统的考察。如果这些问题不首先解决好,那些在实验室里已经或正在进行的各种各样的“机理”研究能得出什么样的结果?

内容之二,前面提到,没有经验内容的假说或理论不能进入实验室,但是如果能以前瞻性眼光在这类缺乏经验内容的假说或理论中捕捉到前瞻性的科学思想火花,然后加以科学的表达,并基于这一科学的表达而不断发现、积累相关的经验事实,则这里往往便成为一门新学科的诞生地。时间医学的建立就是这样一个典型的例子。中医针灸的“子午流注”已经蕴涵了现代时间医学的思想,但是缺乏相应的经验事实的支撑,在临床上没有实际的应用。待到现代时间医学建立时,中国人才猛然醒悟,欲用“子午流注”去争发现的“专利”权。可是这不能给我们带来任何安慰,毕竟“子午流注”与现代时间医学不能相提并论。我们总是当事后诸葛亮!中医的宝库不乏稀世宝藏,然而缺乏一流的鉴宝人!

第三项基础工作是由一流的多学科专家对中医药宝库进行全面的清理和勘察——搞清楚宝库中究竟有多少宝,含金量是多少,从而为中医现代化提供坚实的支撑平台。以往也做过不少古典文献的整理工作,但都是东一榔头西一棒,挖了许许多多的坑,却没有打出一口井——一口能出水的井,更没有在全面勘探的基础上构建打井平台。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1499643.html?mobile=1

收藏