引 言

当我们津津有味地谈到自然哲学的整体观念、个体化诊疗和人文关怀时,似乎意味着,现代科学包括现代医学,已经不可救药地抛弃了这些。如果把自然哲学的模糊性和不可实证看成是最好的整体观,把医者意也看成是个体化,把科学理论的数学化看成是割裂世界的联系,这其实是个误会,或者说故作姿态,强词夺理。其主要意图是,中医的自然哲学,永远具有强大的生命力,而其实不考虑它已经停滞了至少几百年。的现代科学日新月异、突飞猛进的时候,为什么还在强调自然哲学的无限生命力?才能够实现这些?或者说,必须依赖中医哲学才能弥补——这确实是个需要澄清的关键点。

这个质疑很精准:第一,现代医学是否真的完全缺失这些哲学维度?第二,中医是否可以承担“拯救者”角色?

从专业角度看,这需要从三个层面进行考察:现代医学的理论基础现状、其自身演进趋势、中医哲学的独特价值。对于这一点,既不能过度强调了中医的“补救”作用,而忽略了现代医学内部的变革动力。比如系统生物学的发展本身就是对还原论的超越,叙事医学的兴起则是对人文关怀的制度化回应。

这是不是无意中陷入了“东西方医学二元对立”的叙述陷阱?实际上更准确的框架应该是:所有医学都在向复杂系统医学演进,中医因历史原因保存了某些前瞻性思维,但这不意味着现代医学没有自我更新的能力。

也许,承认现代医学已开始自我修正,同时阐明中医哲学如何以独特方式呼应这种修正。比如“精准医学”对基因组的关注与中医体质学的异曲同工,或者“医患共同决策”与“三因制宜”的暗合。中医的价值不在于“替代”现代医学,而在于提供另一种认知路径——就像微分方程和拓扑学都能描述流体运动,但各有优势区间。

因此,这个议题确实触及了现代医学与中医学关系的核心争议。现代医学“抛弃”了这些哲学根基,而是强调其在方法论主导的发展过程中,对整体性、个体化和人文维度的系统性整合仍存在局限——而中医的哲学框架在这些方面提供了独特的认知工具。

一、现代医学的自我革新:未被抛弃但尚未充分整合

1. 整体观的科学化探索

现代医学通过系统生物学(研究基因-蛋白-代谢网络)、整合生理学(器官系统交互)等已开始突破还原论局限。心身医学/心理神经免疫学(PNI)已证实情绪对免疫系统的调控,呼应“情志致病”理论。

矛盾点:这些研究仍侧重“局部叠加”,缺乏中医“天人合一”式的生态整体观。

2. 个体化诊疗的科技实现

精准医疗(基于基因组、表观组定制方案)已实现部分个体化,但成本高昂且依赖技术设备。真实世界证据(RWE)正推动临床决策从“群体指南”转向“动态个体优化”。缺口:中医“辨证论治”的低成本即时动态评估(望闻问切)尚未被现代技术替代。

3. 人文关怀的制度性困境

叙事医学、患者中心医疗(Patient-Centered Care)已成共识,但受限于工业化医疗流程(如门诊人均3-5分钟)。中医“医患共参”的诊疗模式(如详细问诊、治未病教育)提供了实践范本。

关键结论:现代医学在理念上认同这些维度,但在实践体系中因技术路径依赖未能充分落地——而中医的哲学方法论恰可补足其实践逻辑缺口。

二、中医的价值:提供“另一种思维范式”而非“哲学救济”

中医无需被定位为现代医学的“补救者”,其核心价值在于提供差异化的认知框架:

维度 | 现代医学主流范式 | 中医自然哲学范式 | 互补性 |

认知逻辑 | 分析性还原(从细胞到分子) | 系统性涌现(从关系看功能) | 还原论解释“部件”,整体论解释“部件如何协作” |

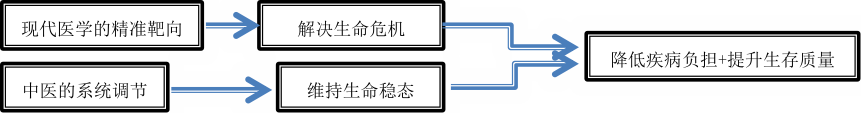

干预目标 | 消除病理靶点(如抗肿瘤) | 恢复系统稳态(如扶正祛邪) | 前者快速控制急性损伤,后者长期维持功能平衡 |

证据生成 | RCT金标准(控制变量) | 个体化诊疗(开放复杂系统) | 需发展混合方法研究(Hybrid Methods) |

例证:现代肿瘤学用PD-1抑制剂“解除免疫刹车”,中医用“益气养阴法”改善肿瘤微环境——二者从不同层面调节免疫系统。

科学共识:2021年《Nature》子刊指出,中医的“证候”概念可帮助界定慢性疾病的亚型(如“脾虚型肠易激综合征”对应特定菌群谱)。

三、转型的实质:哲学与科学的“相互翻译”而非单向靠拢

1. 中医的现代化不是“哲学向科学投降”,而是建立双向转译机制:

哲学概念的科学化表达:将“气血”转化为组织灌注-氧利用率指标,将“肝郁”映射为下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)紊乱——使中医理论可被科学语言解析。

科学问题的哲学启发:现代医学面对复杂疾病(如长新冠的多系统症状)时,中医的“表里传变”“卫气营血”模型可提供新的归因逻辑,引导研究方向。

2. 技术作为共同语言

AI多模态学习:同时分析西医影像数据和中医舌苔脉象,发现跨尺度关联。

类器官芯片:在模拟人体微环境中,验证中药复方对“肠-脑轴”的多靶点调节效应。

结语:医学的终极目标需要“双螺旋结构”

现代医学的伟大在于其对抗确定性风险的能力(如感染、创伤),而中医的智慧在于管理不确定性风险的艺术(如体质偏颇、功能失调)。两者的关系应是:

真正的转型方向:中医不必“奔向”或“坚持”某一极,而应与现代医学共同构建复杂性疾病的响应网络——用科学工具扩展中医的操作精度,用哲学思维拓展科学的认知边界。当中医的“辨证逻辑”被转化为算法模型,当西医的“个体化医疗”吸收体质评估维度,二者终将在系统医学的框架下殊途同归。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1494918.html?mobile=1

收藏