博文

《是与真:形而上学的基石》简介

||

《是与真:形而上学的基石》是清华大学哲学系教授王路2003年由人民出版社出版的哲学研究著作。该书以西方哲学史中“是”与“真”的辨析为切入点,探讨形而上学核心问题的历史流变。

全书分九章梳理巴门尼德、亚里士多德至笛卡尔、康德、黑格尔、海德格尔等哲学家对“是”与“存在”“真”与“真理”概念的阐释,分析希腊文einai的多重语义、中世纪经院哲学相关探讨及近代认识论转向中的存在论脉络,揭示“求是”与“求真”作为西方哲学双重主线。附录从中西比较视角讨论哲学术语翻译的理解差异。

内容简介

“是什么?”——形而上学永恒的提问。“是真的。”——哲学不朽的追求。不管是对自然界或社会,还是上帝或人,都少不了这样的思考和求索,引申出无数令人感兴趣的问题:什么是世界的本原?什么是人?什么是本质?什么是存在?什么是真?无论是在哲学孕育着众学科的古希腊,还是在各学科独立门庭的现代,从亚里士多德到笛卡尔、康德,直至海德格尔,哲学大师们不断重复着同样的主题。求是,求真,不仅是西方哲学史的主线,而且是理性与智慧的集中体现。研究西方哲学,理解“是”与“真”最是关键。中国的思想文化传统源远流长。中西比较而推陈出新,理解“是”与“真”无疑也是一个极佳的角度。

著作目录

序

第一章 导论

1.费解的“存在”

2.“是”与“存在”

3.“真”与“真理”

4.求是、求真

第二章 对希腊文einai的理解

1.系词用法

2.存在用法

3.断真用法

4.我的几点看法

第三章 巴门尼德的真之路

1.译文

2.分歧所在

3.疑难与问题

4.真

5.理解巴门尼德

第四章 亚里士多德的形而上学

1.翻译术语的问题

2.“S是”与“S是P”

3.范畴学说

4.《形而上学》

5.如何理解《形面上学》

第五章 中世纪的探求

1.波爱修

2.托玛斯·阿奎那

3.是的存在涵义

4.是本身与上帝是

第六章 近代哲学

1.笛卡尔的“我思故我是”

2.洛克论天赋原则和天赋观念

3.洛克论存在

4.康德关于上帝存在的反驳

5.问题与谈率问题的方式

第七章 黑格尔的《逻辑学》

1.是与不

2.此是与存在

3.系词

4.出发点与此是

第八章 海德格尔的追问

1.例子

2.是的句法和词源……

第九章 是、存在与真

附录1 究竟是“是”还是“存在”——读亚里士多德《工具论》中译本有感

附录2 读不懂的《形而上学》

主要参考

文献索引

作者简介

王路,1955年生,清华大学人文学院哲学系教授,博士生导师,北京书生研究中心客座研究员,中国逻辑学会秘书长。主要著作:《理性与智慧》(上海三联书店2000年),《逻辑的观念》(商务印书馆2000年),《走进分析哲学》(三联书店1999年),《弗雷格思想研究》(社会科学文献出版社1996年),《弗雷格》(台湾东大图书公司1994年),《亚里士多德的逻辑学说》(中国社会科学出版社1991年),《寂寞求真》(文联出版社2000年),《“是”与“真”——形而上学的基石》,《形而上学研究》(清华大学出版社2024年)等。主要译著:《辩证法的语言和语言的辩证法》(商务印书馆1990年),《方法论导论》(三联书店1991年),《弗雷格哲学论著选辑》(商务印书馆1994年),《亚里士多德》(商务印书馆1998年),《算术基础》(商务印书馆1999年),《真之追求》(三联书店1999年),《经院辩证法》(上海三联书店2000年)。

王路:《形而上学研究》序言

形而上学一词在我年轻时就留下印记:形而上学猖獗这一说法曾经非常流行。后来读研究生念亚里士多德的《形而上学》,竟然完全读不懂。好在我多少读懂了《工具论》,完成了毕业论文。好在我读书比较认真,做研究比较执着,持之以恒,终于有一天我读懂了《形而上学》,也理解了什么是形而上学。

二十年前我写出了《是与真:形而上学的基石》,说明我对形而上学已经有了一些研究。眼前这本书是过去二十年研究的结果。两书一脉相承,只是当年一些认识还是直观的,今天则可以从理论上进行阐述,把它们说清楚。这是我的进步。

形而上学是亚里士多德哲学著作的名字:它不是亚里士多德起的,是后人编辑亚里士多德著作时起的。最初这个名字本身没有什么太多的意义,它只是反映出编纂者对亚里士多德这部著作的直观认识:与物理学不同,似乎又有联系和相似之处。后来人们沿用形而上学这个名字,才逐渐使它脱离了最初字面的意思。当康德提出形而上学成为科学是不是可能的时候,形而上学字面上已经完全脱离了与物理学的联系,有了专门的意义,成为对一种专门的研究对象的称谓,比如关于那种不依赖于经验认识、他称之为先验认识的研究。

哲学有两千多年的历史。它在发展过程中产生了本体论、认识论、现象学、分析哲学,还产生了伦理学、政治哲学、科学哲学。哲学传入中国以后,也形成了具有中国特色的中国哲学、马克思主义哲学。我国哲学教育中如今已经至少有八个二级学科,哲学研究则更是多样化:文化哲学、工程哲学、信息哲学、休闲哲学、动物哲学、未来哲学,今天人们则津津乐道汉语哲学。这些哲学有一个共同的特征,就是在哲学前面加字,这样其研究就会与加字所体现的东西相关。比如中国哲学,它主要考虑的是中国所体现的东西,即与中国思想文化相关。

加字哲学是我近年来提出的一个概念。我认为哲学就是形而上学,以此与加字哲学形成区别。许多人认为我以此贬低加字哲学,至少有贬低加字哲学之嫌。我完全没有这个意思。我多次明确说过,加字哲学当然是可以研究的,也是有价值的。我只是以这种方式说明形而上学与加字哲学的区别,以此为研究和讨论形而上学提供一个视角和平台。我还说过,如果哲学包括加字哲学,那么应该看到,形而上学是哲学史主线上的东西。这显然是在强调形而上学的重要性,强调它对于哲学学科的重要性。这是因为,形而上学研究在我国非常薄弱,在许多人的眼中,它依然是负面的东西。我不满意这种现象,我认为应该改变这种状况。

我称自己的工作为形而上学研究,因为我以亚里士多德的《形而上学》的内容为对象。我的研究是亚里士多德所说的那种关于是本身、我称之为关于认识本身的研究。主线上是一个比喻,意味着处于核心位置,贯穿始终。借助这个比喻,我以亚里士多德、康德、黑格尔、胡塞尔、海德格尔、弗雷格为研究对象,梳理出哲学史上形而上学的主要研究和发展,把它呈现给读者。

人们认为,本体论指亚里士多德及其以后的研究,认识论指笛卡尔及其以后的研究,分析哲学被称为当代形而上学。我接受这一认识,把它们统称为形而上学。我称本体论和认识论为传统哲学,亚里士多德、康德和黑格尔是其最主要的代表人物。我称分析哲学为现代哲学,弗雷格是其最杰出的代表人物。胡塞尔和海德格尔无疑属于现代哲学。从哲学形态上说,他们属于欧陆哲学,与英美(分析哲学)形成区别。从研究方式上说,他们与亚里士多德和康德相一致,所以我把他们归为传统哲学,或称之为传统式的哲学。这个分类不太严谨,只是为了行文和讨论方便。

回顾自己的学术生涯,我从学习逻辑开始,最终研究哲学:研究范围从亚里士多德到弗雷格。始终不变的是研究逻辑的理论和方法,研究逻辑对哲学的作用和在哲学中的应用,研究哲学的核心问题、认识和理论。我将自己的研究称为形而上学,因为我发现,这是与加字哲学完全不同的研究,其最主要的特征就是运用逻辑的理论和方法进行哲学研究。亚里士多德说在从事这样的研究前首先要具备逻辑的修养,康德说要从可靠的科学如逻辑和数学出发研究形而上学,罗素说逻辑是哲学的本质。他们无不强调逻辑和哲学的联系,强调逻辑对哲学的重要性。我有些庆幸:自己是从学习逻辑开始的,而且始终如一;自己在读不懂一些哲学著作以后没有气馁和放弃,而是不断努力,孜孜不倦。所以今天自己可以登堂入室,从事和理解这样的哲学研究。所以自己今天可以以专业的方式,堂堂正正写出眼前这部《形而上学研究》。

我过去常对自己的学生说,哲学研究要找富矿,不要总想去填补空白。所谓富矿,指的是大家都研究的东西,被许多人都研究的东西。亚里士多德、康德、黑格尔、胡塞尔、弗雷格的著作就是这样的东西。这样的东西研究者多,成果多,出成绩不容易,需要花费大量的时间和精力,但是从中可以学到许多东西,至少可以提高自己的眼界,丰富自己的知识结构。空白处的东西很可能是不重要的,做那样的研究可能容易出成绩,会使自己沾沾自喜,夸夸其谈,其实对自己的进步帮助不大。

我还对学生说,要多学习科学和具有科学性的东西。逻辑是科学。我认为哲学是科学,但是要区别哲学和加字哲学。亚里士多德、康德、黑格尔、胡塞尔、弗雷格的著作至少是具有科学性的,是值得认真学习的。在早期学习阶段,我主张并鼓励学生学习弗雷格的著作,它们是现代的,有利于建立比较好的知识结构,有利于进步,有利于未来的发展。

今天,青年教师面临种种考核,常有人向我诉苦、抱怨。我对他们说,可以写一些经验性的东西,这样来得容易一些。形而上学的研究需要时日,需要长期的努力和积累,可以作为追求的目标,也可以当作审美追求。顺其自然就好。

虽是经验之谈,却也体现了自己对形而上学的认识。人们说亚里士多德的《形而上学》难懂,康德的《纯粹理性批判》难懂,分析哲学难懂。这说明了研究形而上学的困难。我想说的是,哲学之所以是一门学科,之所以有两千多年的历史而不衰,就是因为有形而上学。难,体现了它的专业性、技术性和科学性。我的研究是以一种专业的方式使它的面貌清晰化、完整化,同时我以清晰、通俗的语言将其最核心的思想和方式呈现出来。我还想说,这样的形而上学,这样的哲学,是中国思想文化中本来没有的,至少是非常欠缺的。这样的认识,不是简单谈一谈亚里士多德,谈一谈康德就可以达到的。但是,这样的形而上学,这样的哲学,对于我国哲学这个学科,对于我国哲学的研究和发展,既是有益的,也是必要的,应该也值得国内学界的重视。

本书是在疫情期间完成的,大约是 2021年底。阅读清样,发现一些细节已经忘记,熟悉的是文字,是那字里行间显现出来的思想历程。最初从研究亚里士多德和弗雷格,到写出《逻辑的观念》,提出必然地得出,历时二十年,这是一个进步。随后从写出《是与真》,提出要在是和系词的意义上理解 being,要在真和是真的意义上理解 truth,并且把这样的理解贯穿始终,到今天提出哲学是关于认识本身的认识,提出形而上学与加字哲学的区别,并完成《形而上学研究》,又是一个二十年,再次取得进步。总体上说,从最初谈论分析哲学的口号哲学的根本任务就是对语言进行分析,到今天详细阐述什么是对语言进行逻辑分析,传统哲学和分析哲学是如何进行语言分析的,有什么相同和差异,我的工作始终围绕着逻辑与哲学。这就是形而上学,这种关于认识本身、关于认识的方式的研究,这种以逻辑的理论和方法进行的哲学研究就是形而上学。这一过程记录了我的坚持和努力,我对不同认识和看法的反思和回应,也反映出学界同仁对我的批评、促进和帮助。我的形而上学研究,不仅是我自己认识上的进步,也是我国哲学研究的进步。

感谢所有对我提出过批评意见的师友和学界同仁!感谢国家社科基金冷门绝学项目形而上学研究(2018VJX002)的赞助支持!感谢《清华大学学报》《武汉大学学报》《湖北大学学报》《中国社会科学院大学学报》等刊物,它们发表了书中部分内容!衷心感谢清华大学出版社梁斐编辑为出版本书付出的辛劳!感谢清华大学出版社所有为出版本书付出辛劳的同志!

作者于2023年 12月

王路:形而上学的实质

2024年6月24日,山西大学哲学学院“任之讲堂”2024年春季学期第七讲(总第54期)特别邀请郑州大学哲学学院特聘首席教授暨清华大学人文学院哲学系的王路教授作题为“形而上学的实质”的线下学术报告,山西大学哲学学院江怡教授为本场讲座主持。

在讲座中,王路首先介绍了有关形而上学的一些说法。他指出,metaphysic一词源于古希腊语meta-physics,意为“在物理学之后”。传入中国后借鉴《易经》中“形而上者谓之道,形而下者谓之器”句翻译得来。在马克思主义哲学中,该词也被用为“辩证法”的对立概念。形而上学是传统哲学的核心,被誉为“智慧女王的皇冠”、“知识树之树干”。在哲学史上,亚里士多德的《形而上学》与康德的《纯粹理性批判》是赫赫有名的形而上学大作。尽管20世纪初以卡尔纳普为代表的哲学家宣称,“对语言的逻辑分析终结了形而上学”,但50年代奎因-卡尔纳普的大讨论后重新燃起人们对形而上学的关注,该学问才得以复兴。王路认为,形而上学经历了由研究事物本体到反思事物认识的转变,当代分析(语言)哲学就是形而上学。弗雷格的《算术基础》和他的系列文章、维特根斯坦《逻辑哲学论》和奎因《语词与对象》,都是当代形而上学的代表著作。形而上学作为一门古老的学问,或许存在被认为著作艰深晦涩、不易读懂的负面评价,但王路认为,这恰恰是其魅力所在。

应该如何看待形而上学?王路指出,现行的哲学学科八个二级学科中并无“形而上学”,二级学科所涵盖的都是“加字哲学”,是对某某(加字后)事物的哲学反思,但“形而上学”代表的是一种思考方式,以其不着一字体现了该学问的特殊性和纯粹性。在哲学史上,泰勒斯往往被视为西方第一位哲学家,巴门尼德着眼于“是”(Being)的研究,亚里士多德则第一次将逻辑运用到“是”的研究上。康德更进一步,思考“形而上学成为科学是不是可能”。亚里士多德是形而上学的开山鼻祖,他创造了逻辑并将其运用到哲学分析中。20世纪以降,维特根斯坦、戴维森和达米特等人延续了对语言分析传统,他们的工作无论在难度上还是在学科性质和方法上都与形而上学高度重合,因此,王路将分析哲学也称为“现代形而上学”。亚里士多德是古典逻辑的创始人,开启分析哲学的弗雷格则是现代逻辑的创始人。王路认为,一样的思路,但用的是两种工具,这见证了形而上学从古至今的发展和崭新跨越。

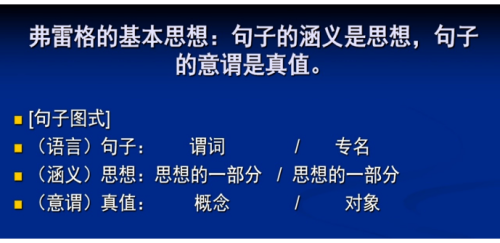

关于形而上学的理论和方法,王路指出,亚里士多德逻辑的基本句式为“S是P”,在围绕“是”的基础上拓展命题,这个思路也成为经典传统。无论康德的判断表和范畴表,抑或黑格尔的“是/非是/不变”,都是哲学家们对一阶逻辑沿袭的体现。弗雷格以“真”为核心指引了逻辑的新方向。在弗雷格的逻辑中,基本句式成为:“Fa”、“?xFx”等形式,也就是函数(自变元)。可以把日常语言中的任何主词用函数中的“x”进行替代,谓词用函数替代,量词?和?对谓词的范围进行限定,由此搭建起了逻辑表达的句子图式。

(弗雷格的句子图式 图)

从技术上看,弗雷格把句子的真值视为它的意谓,所有的真句子有相同的意谓,假句子亦然,通过该手段,我们可以抹除很多棘手的模糊细节。王路认为,从亚里士多德一阶逻辑到弗雷格的数理逻辑,形而上学经历了从“是”到“真”的发展。

最后,王路指出,长期以来人们对形而上学的各种责难主要来自对“加字哲学”的理解,是将哲学的价值增添到不同的领域,这是对哲学的限缩,也是理解的失准。王路还针对自己提出的一“是”到底论做出了解释。他认为,将英文的being、笛卡尔的“sum”、贝克莱的“esse”、康德、黑格尔、海德格尔的“Sein”,以及奎因的“to be”在翻译上坚持都翻译为“是”,这是对学界使用已久的“存在”一词的挑战,已经引发不小的争议,但这是对于以往错误的纠正,有助于溯源清流、让我们更准确地去理解西方哲学。

在点评环节,江怡首先对王路的工作表示赞赏,认为他以逻辑为线索贯穿对形而上学的理解,不同于我们以往熟知的哲学观,有一定的创新性。他指出,逻辑是我们做哲学最有力的武器,许多看似很深奥的问题,借助逻辑工具想明白时就成为了最简单的问题。无论分析哲学还是形而上学,都以分析作为一种方法,语言作为一种对象,共同面对“是”本身,做这些学问一直以来也都是在逻辑基础上对“是”的追问。最后,江怡强调,“分析”一词隐隐有滥用的风险,我们需要捍卫分析的严肃性,尤其在哲学上确保它不能被任意使用,只有使用逻辑方法,对语言(概念)进行规范性探讨,才是该词的正确使用。

在问答环节,报告厅内的听众提问非常踊跃。王路对“当前逐渐兴起的哲学多领域面向是否对原有的研究范围进行了拓展”“‘是’的概念指向的是真实的世界还是逻辑的世界”“是否存在一种加字的逻辑”“弗雷格的逻辑系统是否只局限在数学和哲学层面”“一‘是’到底论对我们理解形而上学有何帮助”等问题都给出了富有启发性的回答。

本场讲座持续了两个多小时,包括山西大学哲学学院的郭建萍教授和谷成城副教授在内的百余名师生参加了讲座,学院报告厅内座无虚席,反响热烈,听众纷纷表示受益匪浅。

(山西大学哲学学院 刘嘉伟)

附王路《形而上学研究》(2024)目录

第一章 导论:如何看待形而上学 1

一、加字哲学 2

二、关于认识本身的认识 6

三、是与真 10

四、为什么要考虑真? 18

第二章 亚里士多德的范畴理论 27

一、两个范畴理论 27

二、是什么与其他范畴 33

三、讨论实体的方式 38

四、形而上学的性质和特征 45

第三章 康德关于形式和内容的区别 50

一、关于形式和内容的区别 51

二、范畴表 59

三、普遍的真之标准 68

四、形式与内容的区别的实质和特征 74

第四章 黑格尔的是之规定性的论述 80

一、规定与规定性 81

二、是与规定性 85

三、此是与规定性 92

四、规定性的实质 100

第五章 胡塞尔论明证性 106

一、明证性的使用和含义 108

二、明证性与真 113

三、明证性与认识 120

四、明证性的实质 132

第六章 海德格尔的此是 141

一、此是的结构特征 142

二、此是的系词特征 147

三、此是与真 154

四、此是的实质 160

第七章 弗雷格关于概念和对象的论述 172

一、谓词与量词 173

二、概念与对象 177

三、真与思想 182

四、概念和对象的实质 189

第八章 是与真 198

一、语言与逻辑 199

二、经验与先验 207

三、本体论、认识论与分析哲学 214

四、存在的误区 220

第九章 超越语言与文化 227

一、关于语言的考虑 229

二、关于逻辑的考虑 234

三、为什么要考虑逻辑? 240

四、可以不考虑逻辑吗? 247

参考文献 253

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1494339.html

上一篇:家庭纠纷,如何从抗拒性思维转向协同性思维?

下一篇:《化学基础论》简介