资料来源:张俊华,庞博,李毓赟,朱惠众,杨丰文,张伯礼. 中医药核心指标集研制与应用总体策略. 中国中药杂志(录用定稿),网络首发时间:2025-06-06 11:03:49

摘要:中医药临床疗效评价的科学化与标准化是推动中医药高质量发展的核心需求。构建符合中医药临床疗效特点且公认的评价指标体系,是中医药临床证据生产和转化的关键性基础性问题。针对评价指标异质性与“以西律中”等核心问题,中医药核心指标集(COS-TCM)研究历经十余年的探索实践,其方法学体系在理论基础、技术方法、平台支撑与人才队伍协同发展下持续深化,实现了从早期引介到规范化体系构建的重要跨越,进入体系化发展新阶段。但COS-TCM整体研究规模、质量及研究成果的转化与应用仍显不足。为应对新发展阶段的机遇和挑战,本文系统梳理了COS-TCM发展历程和研究现状,明确了“国际标准+中医特色”基本原则和“选用、改良、创制”的重点任务,提出了“探索研究、标准研制、监管转化”三步走发展路径,以推进相关研究规范化、体系化、科学化开展。为保障研究成果有效落地,重点规划了研究平台升级、支撑体系强化与协同机制优化等推广策略,以驱动COS-TCM更好地服务于临床研究、证据转化及新药审评。

基金资助:中医药创新团队及人才支持计划-国家中医药多学科交叉创新团队项目(ZYYCXTD-D-202204);天津市杰出人才培养项目(JC20230414);国家自然基金项目(82405613)。

中医药临床疗效评价是推动中医药高质量发展的重要工作。近三十年,临床流行病学、循证医学为中医药临床疗效评价提供了新思路、新方法和新证据,中医药临床研究数量和质量得到跨越式发展,一批高质量研究成果在国际知名期刊发表[1]。然而,符合中医药临床疗效特点的评价体系仍不完善,疗效评价指标适用性不足及“以西律中”的评价困境,直接影响中医药临床价值诠释和临床证据转化[2]。“中医药临床疗效评价创新方法与技术”入选中国科学技术协会重大科学问题和工程技术难题[3],表明疗效评价是中医药传承创新发展过程需要解决的瓶颈问题,也是“说明白、讲清楚”中医药疗效的关键性基础工程。

国际学术界已较早关注评价指标的选择对研究结果和医疗决策的重要影响,早期一项肿瘤学试验的系统综述纳入了8 000 多项临床研究,发现多达25 000个评价指标仅使用了 1~2 次,若加上测量工具与测量时点的差异,研究间的异质性将更加突出[4-6]。早在20世纪70年代末,世界卫生组织(World Health Organization, WHO)即呼吁在肿瘤临床研究中采用标准化的评价指标[7]。2010 年,国际方法学专家成立了有效性试验核心结局指标(core outcome measures in effectiveness trials,COMET)工作组,提供核心指标集(core outcome set, COS)解决方案[8]。2012 年,我国学者在 COMET 网站注册了首个中医药领域 COS 研究,开拓了中医药核心指标集(core outcome set for traditional Chinese medicine,COS-TCM)研究领域[9-10]。

历经十余年的发展,COS-TCM 研制方法学体系不断发展完善,理论基础、技术方法、平台支持和人才保障逐步健全,已从早期的方法学引介迈入体系化高质量发展阶段。但 COS-TCM 研究是一项长周期的基础性工程,需要渐进式创新、阶梯式推进。本文在梳理总结 COS-TCM 发展现状和研究趋势的基础上,明确新阶段 COS-TCM 研究思路和发展路线,以期更好地推进 COS-TCM 研究体系建设 和研究开展。

1 COS-TCM 研究发展历程

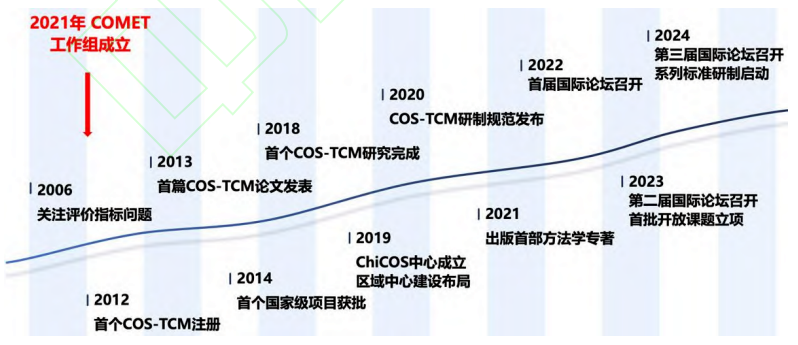

早在 2006 年,天津中医药大学团队就提出了临床研究结局指标存在的问题,并紧跟国际进展,开启中医药领域 COS 研究实践[9,11]。2012 年,团队在 COMET 网站正式注册并启动了中医药领域的第一个 COS 研究——稳定型心绞痛中医药临床试验COS研究[12]。其后,国内多家学术组织陆续开展了一系列专科病种的评价指标研究,积极推动专科病种的 COS-TCM 探索研究。历经十余年的探索 实践,COS-TCM 研究方向已取得了阶段性进展(图 1)。

图 1 COS-TCM 发展历程

1.1 COS-TCM 研究组织

2019 年 7 月19日,临床试验核心指标集研究中心(Chinese clinical trial core outcome set,ChiCOS)在天津中医药大学成立[9,11]。ChiCOS 由中国循证医学中心和天津中医药大学循证医学中心共建,致力于推动国内COS 研制、推广与应用,重点在于开展中医药领域 COS 研究和实践。至今,ChiCOS 已联合成都中医药大学附属医院、河南中医药大学第一附属医院、首都医科大学附属北京中医医院等 16 家中医药临床单位共建了 ChiCOS 区域研究中心,旨在整合中医药领域临床科研优势力量,有序开展多病种、跨地区的协同研究,加速推动 COS-TCM 成果产出和转化应用。

自2019年成立至今,ChiCOS已成功举办 6 期 COS方法学系列培训班,并连续 3 年邀请 COMET工作组主席 PAULA W 教授进行线上讲座交流,数百名 ChiCOS 区域中心单位及 COS 研究者获益。2022—2024 年,连续三届“中医药核心指标集国际论坛”的成功召开,对推动 COS-TCM 研制、推广与应用起到了显著效果。

1.2 COS-TCM 研究平台和技术规范

为了保障 COS-TCM 研究系统化、规范化开展,2020年,ChiCOS 数据库作为国内首个 COS 研究专业数据平台正式上线运行。2023 年,“ChiCOS 研究平台 v2.0”在第二届中医药高质量大会上正式发布,平台设置 PC 端和移动端接口,包含 COS 研究方案注册、Delphi 问卷调查、共享资源库等模块,旨在通过平台和资源共建、共享,支持中医药领域 COS 研究的体系化、规范化、集约化,以进一步提高研究效率和质量[13]。

以前期实践探索为根基,ChiCOS 研究团队逐步探索形成了一套 COS-TCM 研制技术路径[14]。 2020 年 6 月,《中医药临床试验核心指标集研制技术规范》团体标准正式发布,在指标条目池形成、指标规范化处理、指标域划分、Delphi 调查和专家共识等方面,制定了COS-TCM 研制 6 项标准操作规程[15]。2021 年,首部 COS 方法学专著《临床评价核心指标集研究方法与实践》[11]正式发行,继年又推出了《中医药核心指标集研究实践手册》[16],为开展 COS相关研究提供了技术指导和实践参考。

2024 年 11 月,在第三届“中医药核心指标集国际论坛”上,中华中医药学会立项支持的《中医临床疗效评价指标和应用技术规范》首批16项团体标准正式启动[17],这是 COS-TCM 研究成果向临床 应用转化的重要标志,将对规范专科病种中医临床疗效评价指标的选择、测量和应用提供参考,为临床研究、新药研发、证据转化等研究和决策提供指引。

1.3 COS-TCM 研究的项目资助

近年来,随着《“十四五”中医药发展规划》提出“建立符合中医药特点的评价体系”的相关要求,中医药临床评价方法学研究逐渐受到重视。笔者总结了近年来国家自然基金委员会在COS研究领域的支持项目(“核心指标集”作为项目关键词之一),截至 2023 年,共有12项(项目批准号 81473544、81603493、81603719、81803956、81904056、81904051、82074583、82004216、82004206、82305433、82374619、82305437)。2014 年,天津中医药大学团队承担了首个 COS-TCM 相关的国家自然科学基金项目,为 COS-TCM 研制规范的确立奠定了基础。此后,该领域的资助范围有所扩展,项目覆盖疾病领域以及研究方法的创新,如从传统评价体系向“三结合”理念和“证据链”技术融合,相关项目的开展助推了 COS-TCM 研究领域的发展和相关方法学体系的创新。

2 COS-TCM 研究的现况

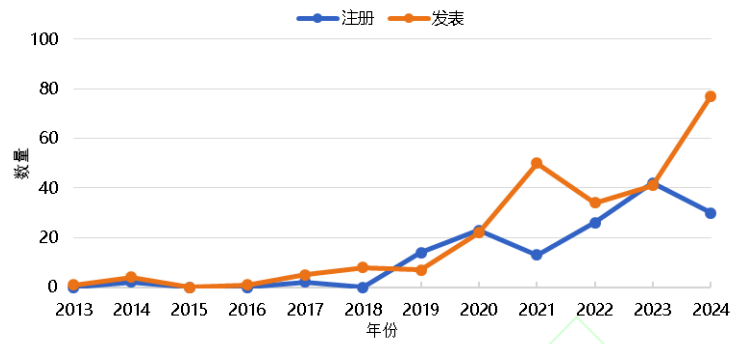

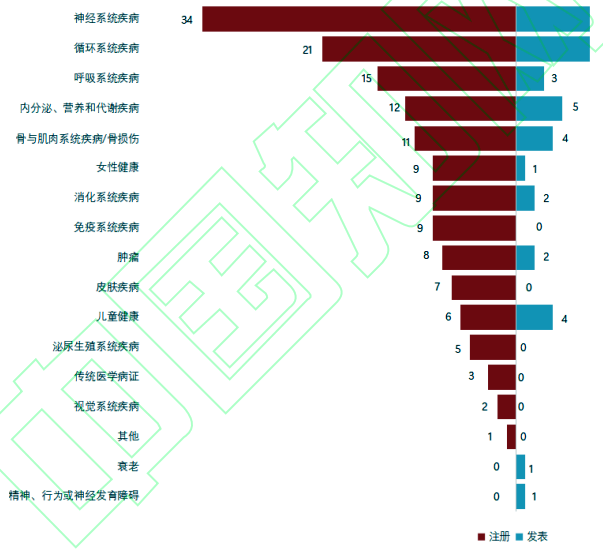

计算机检索中国知网(CNKI)、万方(Wanfang)、维普(VIP)、PubMed、Web of Science、EMbase、Cochrane Library 数据库,以及 COMET 数据库和 ChiCOS 平台,对中医药领域 COS 相关发表及注册研究进行整理分析(检索时限至 2025 年 3 月)。共获得 COS-TCM 相关论文 250 篇(中文 214 篇,英文36 篇),注册研究 152项。COS-TCM研究注册和发表趋势见图 2,注册与发表的疾病领域对比见图 3。

图2 COS-TCM 的注册及发表趋势

图3 COS-TCM 注册及发表研究疾病领域对比

2.1 COS-TCM 研究发表

COS-TCM 领域已发表的 250 篇论文主要涉及 4 种类型:①指标分析类 132 篇(中文121篇,英文11篇);②方法学类综述 65 篇(中文 61 篇,英文 4 篇);③COS 研究方案 14 篇(均为英文);④专病 COS 研究39篇(中文32篇,英文 7 篇)。39 篇 COS-TCM 研究中,18 篇为学位论文,涉及36种疾病,包括原发性高血压病(2 篇)、稳定型心绞痛、缓慢性心律失常、室性早搏、非瓣膜性心房颤动、心肌梗死、单纯性肥胖、血脂异常、慢性疲劳综合征、肺动脉高压、偏头痛(2 篇)、特发性面神经麻痹、轻度神经认知障碍、脑梗死、脑血管病后失语症、肺癌、前列腺癌、原发性卵巢功能不全、糖脂代谢病、2 型糖尿病合并足溃疡、糖尿病性周围神经病变、肠易激综合征、老年衰弱、抑郁障碍、慢性阻塞性肺疾病、重症肌无力、肩关节粘连性囊炎、慢性下腰痛、腰椎管狭窄症、儿童肺炎、儿童紫癜性肾炎、儿童腹部过敏性紫癜、儿童流行性感冒、慢性乙型病毒性肝炎、股骨头坏死、新型冠状病毒感染(COVID-19)(2 篇)。其中,8 篇(21%)研究未检索到注册情况。

从发文机构看,国内发表 COS-TCM 的相关机构共48个以中医院校及临床医院为主。天津中医药大学发文量最多(55 篇),其次为北京中医药大学(30篇)、中国中医科学院(22篇)、河南中医药大学(14 篇)和广州中医药大学(9篇),以及其他 ChiCOS 区域中心,且形成了“多中心、小团体”的合作网。

2.2 COS-TCM 研究注册

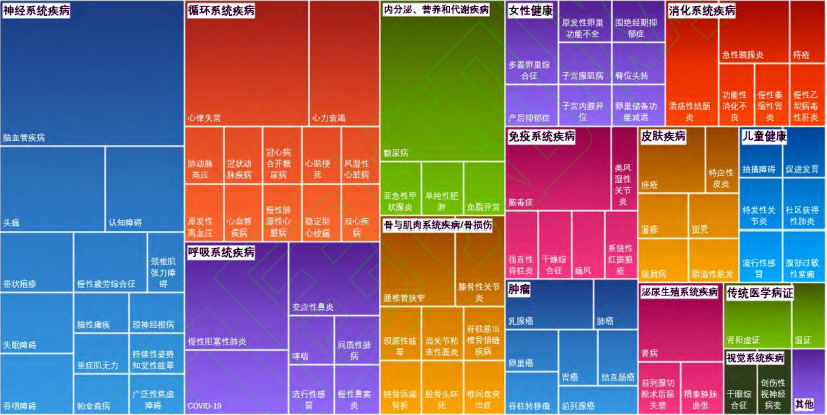

截至 2025 年 3 月,中医药领域 COS 注册项目共 152 项,其中 COMET 数据库108项,ChiCOS 平台44项。疾病类型排前 3 位的分别是神经系统疾病(34 项)、循环系统疾病(21项)、呼吸系统 疾病(15 项),涉及 92 个病种。已注册的 COS-TCM具体疾病类型分布见图 4。多个病种存在重复注册情况,如缺血性脑卒中、偏头痛、吞咽障碍、慢性疲劳综合征、心律失常、2 型糖尿病、慢性阻塞性肺炎、膝骨性关节炎、变应性鼻炎等;部分注册项目又针对不同中医干预(如中医、针灸、推拿、中西医结合等)或所关注结局指标类型(如所有类型的指标、安全性指标、普适性指标、中医证候指标)有所侧重。

图4 已注册 COS-TCM 的疾病类型分布

2.3 COS-TCM 研究质量评估

国内学者采用 COMET工作组推出的核心指标集研制规范(core outcome set-standards for development,COS-STAD)[18]和核心指标集报告规范(core outcome set-standards for reporting,COSSTAR)[19],对已发表 COS-TCM 的方法学和报告质量进行评价[20-22]。

COS-STAD 共有 11个条目,涉及研究范围、参与人员和共识过程 3 个方面。整体而言,已发表的 COS-TCM 方法学质量参差不齐,特别是许多研究未明确目标人群的细节,并且对利益相关群体和共识过程的描述不充分。COS-STAR 包括 6 个领域,共18个条目,规范了 COS 研究报告需涉及的内容。根据统计结果,当前 COS-TCM 研究对清单中的部分条目存在报告不充分的情况,不足40%的研究完整描述了 COS 覆盖范围(包括 COS 涵盖的健康问题和人群、干预措施、应用场景);多数研究对参与研究的利益相关群体信息未进行详细说明(包括其参与的性质和原因,以及如何确认参与者);对于研究中缺失数据的处理及偏离方案的报告率均较低。此外,研究通过一致性评价发现,COS-TCM 研究方案与研究结果之间存在不一致的情况[22]。

上述研究提示,当前 COS-TCM 研究对于规范遵照国际规范开展和报告仍存在不足,也间接表明COS 在中医药领域的推广仍不足。未来仍需加强 COS-TCM 研究的方法学质量和报告透明度,尤其是 在 COS 涵盖范围、利益相关者、共识过程等方面。

3 COS-TCM 研究新阶段发展策略

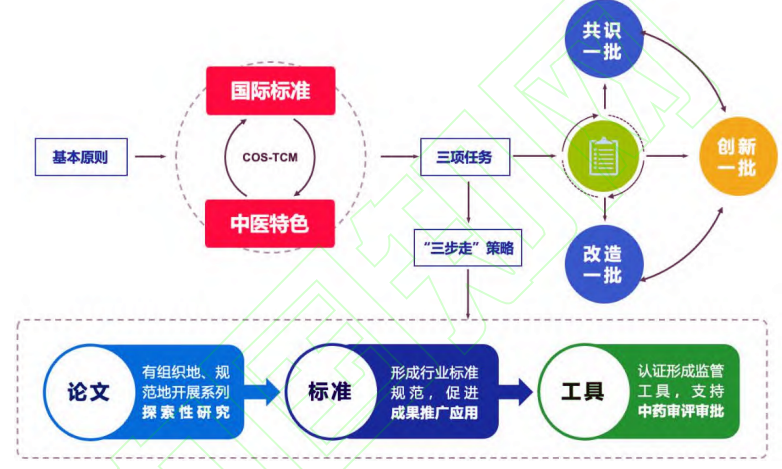

经过多年的研究实践,COS-TCM 研究已取得了阶段性进展,相关理论基础、技术方法、平台支持和人才保障得到进一步完善。但从目前的研究看,COS 研究数量和质量,以及研究规模仍有所欠缺,研究成果的推广与转化仍不足。COS-TCM 研究的总体目标是建立符合中医药价值定位和学术界共识的 COS 体系,以适应不同病证临床疗效评价和证据转化研究的需要[2]。历经十余年深耕,已实现从方法学引介到自主创新范式的跨越式转型。为应对新发展阶段的机遇和挑战,需要以目标为导向,明确新阶段的重点任务和工作路径,遵循“国际标准+中医特色”基本原则[2],明确3项重点任务,实施三步走发展策略,加快推进COS-TCM 研究规范化、体系化、科学化开展(图 5)。

图5 COS-TCM 的发展策略

3.1 重点任务

COS-TCM 研究的总体目标是建立符合中医药价值定位和学术界共识的 COS 体系,以适应不同病证临床疗效评价和证据转化研究的需要[2]。在 COS-TCM 方法学体系逐渐完善、平台队伍逐渐健全的基础上,应围绕阶段性目标,分层推进、精准突破,推动资源整合和研究成果的应用。

3.1.1 共识一批(标准化推广):临床评价指标的碎片化与异质性等问题是西医和中医药临床研究共存的问题,而中医药又存在自身的特殊性问题。因此,有必要遴选一批成熟病种,基于现有COS方法学技术和平台,对现有的临床疗效评价指标进行系统全面的总结和遴选共识,并进行标准化推广。国际 Cochrane协作网自2019 年即推荐在系统评价中采用已有 COS[23]。2024年发布的《WHO临床试验最佳实践指南》亦鼓励“所有临床试验都应考虑采用标准化的 COS,以提高结果的一致性和可比性”[24]。中医药领域在进行临床研究设计及开展二次研究时,也应纳入已研制的 COS 研究结果作为参考。

3.1.2 改造一批(本土化改良):中医理论体系与西医不同,对疾病的发生、发展认识存在较大差异,对于临床疗效优势定位亦有所不同。临床研究中需重视国际公认的评价指标,但也要充分考虑指标的实用性和中医药自身特点。如果机械套用西医评价指标,会产生“以西律中”问题,研究结果难以反映中医药作用的特点和实际价值。除了评价指标,指标测量工具的选择也是疗效评价的关键,而现有的一些国际通用工具(如主观量表)因地域与文化差异,难以适用于国内或中医药医疗环境,或未经汉化或指标检测后被国内研究者直接使用,极容易出现测量误差而影响研究结果。因此,有必要对国外指标进行本土化改进后使用,将国际指标转化为符合中医认知框架的测量工具。相关方法可以参考 COMET 工作组提出的“健康测量仪器选择标准(consensus-based standards for the selection of health measurement instruments, COSMIN)[25] ”,以及 PFDD 理念下的临床结局评估(clinical outcome assessment,COA)[26]路径等。

3.1.3 创新一批(原创性研发):目前,临床研究广泛使用的大多是西医疾病评价指标,欠缺体现中医药疗效优势的评价指标。因此,不仅要利用好已有的指标,还要研发具有原创性的中医特色指标(如基于舌诊、脉诊的数字化指标,中医证候量化评价指标)。实现这一目标不但需要对中医理论体系进行系统论重构,还需要借助人工智能、生物信息学等前沿技术,还需从事生理病理、检测技术和量表研制等专业的高水平研究者的协作,实现从“改良”到“创新”的突破。已有学者提出中医证候疗效评价指标体系的构建思路[27],以及人工智能应用于中医证候指标的可行性[28]。在舌象客观化方面,多个团队采用光学与图像技术、或光学与图像技术,从多角度开展舌象数字化、标准化、规范化、客观化研究,为形成可客观量化的中医特色指标提供了新思路[29]。

3.2 三步走发展策略

国际上 COS 研究发展历程和 COS-TCM 研究实践表明,推动 COS-TCM 体系建设与发展需要较长的周期,需要多元主体协同努力,渐进式创新、阶梯式推进,实施“三步走”举措,保障研究成果落地。

3.2.1 多元主体协同的探索研究:相对于早期而言,目前中医药领域 COS 研究队伍有所壮大,ChiCOS 区域中心已经布局十余个省份,包含数百名研究人员。COS-TCM 研究需要从区域分布、专业分布和任务分工等层面进行顶层设计和规划,协同推进多病种、跨地区的共同研究,以最大化整合研究资源、突出优势、减少浪费。因此,通过鼓励各区域中心及本领域研究者有组织、规范地开展探索性研究,鼓励医疗机构、高校、企业、期刊等不同利益主体协同联动,研制一批符合中医药价值定位和学术界共识的 COS-TCM,以适应不同病证临床疗效评价和证据转化研究的需要。通过ChiCOS 区域中心布局,形成覆盖全国主要省份的“核心-卫星”式研究协作网,实现中医优势病种的指标研究全覆盖;形成“理论-开发-验证-更新”的研究链条,研制一批符合中医药作用特点和疗效优势的评价指标,并在临床研究和实践中得到推广应用。

3.2.2 有组织共识驱动的标准研制:在探索性研究基础上,依托相关学术团体和高层次专家组的力量,结合中医药临床价值进行专业判断,有利于 COS 成果的共识和推广应用。此次中华中医药学会批准立项的《中医临床疗效评价指标和应用技术规范》团体标准,首批设立了16个子项目,分别由中医药领域主要临床单位和学术组织牵头,联合各中医临床专科及方法学领域专家,旨在规范专科病种中医临床疗效评价指标的选择、测量和应用。这一举措实现了COS-TCM 研究成果向临床应用转化的重要跨越。在标准化路径框架下,预期推动70%以上团体标准嵌入临床指南及转化研究,逐步形成“符合中医药价值定位和疗效优势的指标体系”;建立国际通用的临床评价指标编码标准及数据库,解决指标使用不规范、不同疾病指标重叠、指标和测量工具混淆等突出问题,提升临床研究评价指标的规范化和透明度。

3.2.3 面向审评需求的监管工具转化:“国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见”提出,建立与中药临床定位相适应、体现其作用特点和优势的疗效评价标准[30]。一个 COS 能否用于支持药品上市的临床试验,是COS研究转化的重要方面。因此,COS 研究成果得到学术团体的共识和应用后,应基于应用反馈进行不断修订与完善,进而履行监管工具认定程序,推动研究成果向监管工具转化,形成行业规范,从而为临床研究、新药研发、诊疗决策等提供依据和指导。随着中药监管科学体系不断健全,中药监管的转化认定程序的实施应用,预期推动一批符合中医药作用特点和疗效优势的评价指标通过国家药品监督管理局审评 认证,为中药新药临床试验和中成药上市后评价研究提供新工具、新方法和新标准。

3.3 推广应用计划

为确保 COS-TCM 研究成果有效落地,服务于中医药临床研究、证据转化、新药研发及临床实践,需要进一步完善顶层设计,健全研究平台和支撑体系,整合研究资源,强化推广应用。

3.3.1 完善 COS 研究平台建设:整合各阶段需求,完善 ChiCOS 平台功能与智能化支撑,共建共享云平台,功能覆盖 COS-TCM 数据库(存储已共识/改良/创新的指标集及元数据)、指标检索与映射工具(支持按编码、病种、证候、干预措施、指标类型等智能检索)、测量工具库(链接已验证的本土化量表、数字化设备接口、检测方法标准操作规程 SOP)、研究协作模块(支持多中心项目申报、数据共享)、版本管理与更新(记录COS 修订历史,支持用户在线更新研究成果)。建立“中医药临床评价指标知识库与证据转化中心”,提供基于 COS-TCM 的二次研究支持(如快速系统评价、Meta 分析模板、GRADE 分级)、临床研究方案设计、结局指标报告规范化检查(链接报告规范如 CONSORT-outcomes扩展)、证据分级与推荐强度评估(结合中医特色)等。

3.3.2 健全 COS 研究与转化支撑体系:强化 ChiCOS 区域中心组织职能,从单纯的研究中心拓展为“研究-培训-推广-应用支持”四位一体的区域枢纽,明确各中心在平台运维、用户支持、区域培训、应用反馈收集中的职责。深化多元主体协同机制,建立更紧密的与医疗机构、高等院校、科研院所、合同研究组织(CRO)公司、制药企业、中医药学会各专科分会、核心期刊编辑部,以及国家/省级药监部门的常态化沟通与合作平台。

此外,完善标准规范与质量保障体系,持续迭代团体/行业标准,在首批16个子项目基础上,依据研究成果和应用反馈,滚动增加新病种/领域的标准规范,制定配套的操作手册和实施细则。开发COS应用依从性评价工具,通过期刊审稿、项目结题审查、数据监查等方式,监控 COS在临床研究和实践中的应用质量,收集应用障碍和改进建议。

3.3.3 加强 COS 研究协同机制:构建方法学与技术支持团队,集中优势方法学专家资源,为平台用户、区域中心及具体研究项目提供技术咨询、方案审核、疑难问题解答和质控支持,特别是在本土化改良(COSMIN 应用、文化调适)、创新性指标(人工智能模型验证、大样本验证)、测量工具(中医特色主观报告结局量表、舌脉诊客观化)研发的关键环节。此外,对于临床研究者、系统评价/Meta分析研究者、临床医生与医疗机构、制药企业与 CRO、期刊编辑与审稿人、政策制定者等不同目标群体及在COS使用时的核心需求,针对性设计并提供推广内容、培训形式和资源支持,解决其实际问题。此外,通过平台反馈渠道、用户调研、座谈会、专家访谈等多种形式,持续收集不同用户群体对平台、支撑体系、推广内容和培训效果的意见与建议。

4 结语与展望

中医药传承精华、守正创新,疗效是根本,评价是实现“守正”和“创新”的关键环节。COS-TCM 研究历经十余年的探索,已从早期的方法学引介迈入体系化实践新阶段。然而必须清醒认识到,这是一项涉及多学科、多领域的长周期基础性工程,需要立足问题导向和需求导向,根据中医药的特点和发展需求,不断完善相关方法学体系,同时加强研究成果的推广应用与转化,为构建符合中医药特点的疗效评价指标体系奠定良好基础,让中医药疗效得到更好的体现。

参考文献(略)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自聂广科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1492932.html?mobile=1

收藏