博文

[转载]胡宗刚:上世纪三十年代中国生物学界的一场论争

|||

资料来源:近世植物学史,2025年04月10日 10:43 江西

中国现代生物科学,始自清末民初,而能与国际同行进行交流与对话,则始于上世纪二十年代。此前,秉志与胡先骕在南京高等师范学校农科组建生物系,随后创办中国科学社生物研究所,以西方教学和研究建制为最高标准,筚路蓝缕,中国生物学渐次树立。在他们的领导之下,云集了许多生物学家,如陈焕镛、张景钺、钱崇澍、陈桢、张巨伯等,也培养了一代生物学俊彦,如王家楫、伍献文、倪达书,张春霖,寿振黄、张孟闻,崔之兰,张宗汉,耿以礼、方文培,郑万钧、吴中伦等,被称之为南高东大学派,秉志、胡先骕也被誉为中国生物学之奠基人,中国科学社生物研究所则被誉为中国生物学家的摇篮。

纵观生物学史,生物学研究首先关注生物体外部特征,以形态学、解剖学为手段,按系统进化理论,进行分类研究,这被称为经典生物学。中国生物资源至为丰富,秉志、胡先骕在开创中国生物学时,认为首要之务是探明生物种类,致力于动植物标本的采集与调查,进行分类学研究。在科学社生物所之倡导和引领下,后有北平静生生物调查所,广州中山大学农林植物研究所、南京中央研究院自然历史博物馆(后改名中央研究院动植物研究所)的依次创办,也都从事这方面工作,只是按地域分工各有侧重而已,而其人员多与南高东大学派相关。当时政府对科学研究的拨款甚少,研究经费主要来源是中华文化教育基金董事会。秉志、胡先骕所领导的事业符合中基会首选资助领域,得到中基会干事长任鸿隽之认同,他曾说:“一国科学的发达,总不免有地方关系的在先,有世界性质的居后,我国当然不是例外。而中基会对于地方科学的进展,曾有极大帮助,也是显著的事实。生物科学和地质科学一样,都带有地方性质,非先经过一番调查工作,不能得到当地的材料以成为本国的科学。” 故而中基会给予了大力资助,其中,静生所还是中基会出资与尚志学会合办之事业。秉志、陈焕镛本人则被中基会列入研究教授,由中基会提供丰厚之薪金,可让其在研究所内专心从事研究,一般大学教授月薪在300元,而此研究教授则有600元之多,令人羡艳。

一

西方生物学发展到十九世纪末,受物理学、化学等学科影响,开始以实验方法去探求种种生命现象,或谓之实验生物学。进入二十世纪二十年代后期,中国在西方国家学习此类科学有所成者,渐渐回国,回国之后,看见中国生物学界的情形被经典生物学把持,不免要提出批评,为自己争取学术地位,以获得资金支持。

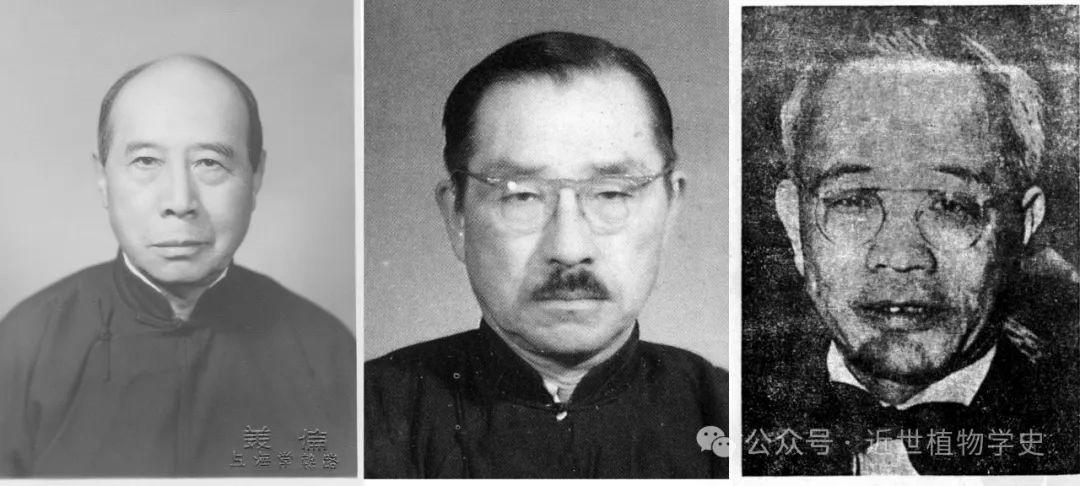

秉志、胡先骕、汪敬熙

首先提出意见者,北京大学心理学教授汪敬熙也。1932年8月汪敬熙在胡适主持之《独立评论》第十二号上刊文,名曰《中国今日生物学界》,他说;“无论在纯粹学理的研究方面,或在纯粹实用的研究方面,现在我们都是应该提倡实验生物学,至少应该用一部分的财力和人力致力于实验生物学。”如此呼吁,也属情理之事。汪敬熙(1893-1968年),山东济南人。1919年毕业于北京大学,后往美国霍布金斯大学医学院留学,从事心理学和生理学研究,1923年获博士学位。1927年回国任广州中山大学心理学教授,1930年任北京大学心理学教授,并创建了心理学实验室。由于汪敬熙出自北大,与傅斯年、罗家伦同为《新潮》成员,思想趋于激进,对有保守倾向的南高东大或有成见。他也曾申请中基会的研究教授席,1928年7月致函胡适,请为代谋,他说:“听说中华教育文化基金董事会有所谓Research professor者(研究教授),但是此种讲座从未在各学校设立过,不知确否?如确,可否请为熙谋一下?熙现在系占据该会在中大设立之科学讲座之一。熙想改为Research professor,既是为上述的缘故,想有一更好的机会,利用壮年的精神,做出一点科学的事业。”胡适是汪敬熙在北大的老师,现兼任中基会的董事及秘书。1931年6月为此事汪敬熙又致函傅斯年,请为帮忙。傅斯年将信件传给胡适,该函收在《胡适遗稿及秘藏书信》中。其云:“基金讲座事,弟意在得一研究讲座。年来弟备受中大及某社得闷气,望母校可给弟一扬眉吐气之机会。若定当努力工作,不负此机会。如母校只给弟一普通讲座,弟精神之痛苦,一定影响弟之教书及研究工作也。此意弟可与兄言,难与梦麟及适之二先生直陈也。”汪敬熙备受某社的闷气,当是指中国科学社生物研究所秉志。秉志是研究教授,而他不是,这给他不小打击,或者还有其它原故。然而,汪敬熙的申请终而未果,更加重了他失落情绪,这些都在他的文中有所表现。他说:

在中国研究分类学最大的目的,似乎应该是求做出一个中国所有的动植物的分类的总账薄。如以此为目的,分类学家是应该合作,并且应该欢迎合作。但是据我们看来,我们的分类学家似乎不以此为目的,而是以改正他人的错误和发现新种为目的。两样之中,尤其重视新种的发现。改正他人的错误而出之以卑视他人的态度是易启争端的。中国的动植物分类的研究是一未经大发掘的矿山,矿中金块虽多,但不是无限的。并且新种的发现先后,在重视此点的人眼光里,是非常重要。谁先发现,谁便可以把自己的名字附在此新种学名的尾上,同此新种,永垂不朽。因这些缘故,分类学家中,有时不免有激烈的竞争。这种竞争愈激烈,愈见得竞争的人底未成熟。至于竞争而用卑劣的手段,就真是中国科学界一种可悲的事了。

显然,汪敬熙从学术之争,转而进行人身攻击。作为经典植物学的领军人物胡先骕岂能视而不见,以其素有行文敏捷之笔,立即写就《与汪敬熙先生论中国今日之生物学》的反驳长文,也刊于胡适主持的《独立评论》第十五号。文中先说明中国生物学界大致情形和研究内容,后于汪敬熙发难之语作如下回应:

至于所谓“研究分类学最大的目的,似乎应该是求做出一个中国所有的动植物的分类的总账薄”,“分类学家是应该合作”。谁曰不然?所谓总账薄者,动植物志是也。所谓应该合作者,即此类动植物志之编纂,非一手一足之力所能担任,而必须求助于人之谓也。以植物分类学而论,北平、南京、广州三研究所,各有分担编纂北方、东南、西部、南方四植物志及中国树木志之计划。每一植物志亦非一人所能担任,必须互相帮助,方克有成。此数研究所互相交换标本,互相切磋,关系极密。两研究动物机关亦然。此外尚与其它大学生物研究室交换标本,互相谈论,书札甚勤,汪君从何知中国分类学家不合作耶?至谓分类学家以改正前人之错误及发表新种为目的,此亦隔靴搔痒之说。夫前人有错误,自不得不改正之,自己有错误,亦莫不然。此为求真之精神,在分类学如此,在其它科学亦莫不如此。……中国分类学家职责既在整理中国之分类学,则安能听其谬种流传,不加纠正?至于发表新种,苟诚为新种,安可不发表?此为研究分类学之职责,并非有意出风头。

胡先骕回应文章最后说:

在中国无论何种科学皆当提倡。而某种科学之发达与否,全视治此学者之努力。社会人士但当视其努力之结果如何,而予以奖掖与辅助,决不可有先入之见,妄为轩轾,而有偏枯之说;而己非内行,不知甘苦,尤不宜轻加批评。汪君学者,或不以为斯言为河汉欤?

胡先骕的反驳允为公允。胡适为现代中国开风气之人士,倡导言论自由,《独立评论》是当时重要之同人刊物,为学界提供论争平台,有较大影响。胡先骕响应之后,汪敬熙又作一文,云“我极不愿意由学问上的讨论,走入个人间的攻击。”其实汪敬熙所言与其所标榜有距离。但是既便如此,这场争论尚未结束。

二

两年之后,1934年《独立评论》自第87号起,连载汪敬熙所作《闲谈》,开始时,胡适在“编辑后记”言:“汪敬熙先生是北京大学心理学教授,我们希望他今回发起的科学‘闲谈’,可以继续写下去。”此回汪敬熙所谈还是经典生物学与实验生物学在中国发展不平衡之老话题。《闲谈之一》即云:

对于学术界以外的人,实验所得的结果,更难引起注意。标本之美丽,可以使普通人赞许;标本之多,可以使普通人惊异。几行数目,几条曲线,几个数学公式,几张实验纸载的照片,在普通人眼里那有看的价值。并且实验的结果绝不是可以大量生产出来的。

两年前汪敬熙所感到的不平衡,仍然郁结在心底,胡适恰又为其提供闲谈的机会。《闲谈之二》即点名批评秉志不懂实验生物学。

现在国内生物学界有一种见解,说以历史上看来,分类及形体学是根本,实验生物学只是一个后起的新奇的枝叶罢了。去年夏天,在中国科学社秉志先生所讲演的生物学史就足以代表此种见解,这个了解只是国内学术界尚未了解实验方法的象征之一。在历史上来说,这个见解也是不对的。

秉志所领导的生物学研究,未曾开展实验生物学之课题,是不争事实。但说秉志不了解实验生物学,则言之过矣。1918年秉志在美国康乃尔大学获哲学博士学位之后,又往费城,在著名的韦斯特生物与解剖学研究所跟随著名神经学家唐纳森(H. H. Donaldson),从事脊椎动物神经学研究,造诣精深。其在美国九年,广泛涉猎动物学各分支学科,以为将来在中国大学领导学生,必须各门学科皆精通,即在解剖学、生理学、分类学、遗传学皆有甚深之造诣。涉猎所及,如英国文学与哲学,中国传统文化也有心得。生物学研究领域甚广,在中国开辟此学,因人手经费均有限,只能从基础学科开始,无暇顾及其它。

汪敬熙独自闲谈大约持续了半年,愈谈火气愈大,到《闲谈之十二》几乎有吵架之气势,“你还不知道我是什么样子的人吗?”。胡先骕实在忍耐不了,作《读科学杂志随笔》一文,刊于《独立评论》第104号,文中借阅读美国《科学》杂志上一篇综述植物学现状的文章,来回击汪敬熙,指出其“器小易盈,因已有一得之长,遂不肯虚心,而对他人之工作,不惜轻于评骘,故为生理学张目者,每鄙视分类学与形态学。”胡适在“编辑后记”中是这样介绍作者的:“胡先骕先生是静生生物调查所所长,他是国内植物学界的一个领袖”,似乎是站在公正之立场。

胡先骕《读科学杂志随笔》6月10日刊出之后,6月14日汪敬熙又邀得北京协和医学院张锡钧一文,并写信向胡适推荐,其函如下:

适之先生:

协和生理学教授张锡钧先生看见胡步曾先生以教训得口吻,骂国内学生理学的人的文章,自动的写了一篇通信,他叫熙送给先生,并请先生登在《独立评论》。此信可登,步曾先生既骂人,旁人自要抗议,且此通信口气也不若步曾先生之凶也。

敬熙 谨上 六、十四

张锡钧的通信刊于7月1日出版的《独立评论》第107号。

三

如此反复,更加激怒了胡先骕,当即又作一文予以回击,寄给胡适并附一函。笔者在档案中发现此函,及胡适在处理胡先骕稿件时致任鸿隽一函,在有关胡适的著作中皆未曾收录或言及,此将二函照抄如下:

适之兄鉴:

今呈上一文,请登《独立评论》,如汪敬熙从此不再在《独立评论》作文骂人,弟此后亦不再作此类之文。兄应知汪敬熙屡次作文攻击农山,其动机实由于中山大学之纠纷,而傅孟真实为主动之人物。若汪仍从续作此类文字,或兄以弟此文过于感情用事,不允在《独立评论》发表,则弟更将作一较此更为明显之文,在他处登载,则与汪、傅二人之面子殊不好看也。

专此,即颂

刻安

弟 先骕 拜

此场纠纷始自辛树帜,而辛近日与弟及农山感情甚好,傅孟真、汪敬熙态度如此,具见二人气度不及辛也。

从这封短函,尚不足以知悉双方争论的起因,但可知已不仅仅是为学术而学术,还有深层的人事关联,且涉及人士较多。辛树帜(1894-1977年),留学德国,著名农学家,时任国立编译馆馆长,此前曾任中山大学理学院生物系主任,与傅斯年、汪敬熙为同仁。胡适敞开言路,任人争鸣,到了这个时候也难处理,只好请任鸿隽来帮忙。其致任鸿隽函云:

叔永兄:

送上步曾兄文一篇、函一件,此两件我压了几天,不曾给谁看,只今夜在君见看了一次(在君:著名地质学家丁文江;“见看”:原文如此。引者注),现在送给你看,我想请你和步曾兄细谈一次,他在此文中举两例,指斥中基会科学补助金审查者之有成见,其一例甚至于间接杀死一个“最有希望之青年学者”!此项控诉如果属实,中基会董事会不能辞其责,吾兄尤不能辞其责。我记得欧阳翥是得过中基会的补助金的,乞一查复。我还记得老秉托我为此君向朱经农说项,我前年到长沙曾听说此事,似乎欧阳君之事是因他已满期,而中基会不再延长?若然,则步曾所说为无据。无论如何,此事应认真一查。步曾是静生所,他既作如此公开控诉,我们不能不负责任。关于此,我的意见是如此的:步曾若明白讨论《独立》所登任何文中错误之点,我可以登载,若写论personalize,我不能登载。

明天是假日,故作此书送你府上,匆匆,问

双安

廿三、七、八

问题越来越复杂,今不知任鸿隽是如何回复胡适的,也不知任鸿隽是如何与胡先骕相谈的,尤其不知胡先骕所投《独立评论》之文章内容如何。汪敬熙在《独立评论》辟长达半年之久之《闲谈》专栏,其矛头所指,也可说明胡适之倾向。一九四九年之后,胡先骕曾经说:胡适联合汪敬熙等反对我和秉志。在这场论争中秉志未曾参加,但对所遭攻击,则有言:“国人不知崇尚实学,惑于轻言。夫分类学为研究生物学之基础,品种不明,其它皆无所建立。部署初定,正拟迈进,此在欧美,赞扬扶翼之不遑,宁忧困乏?乃功业未立,毁谤已至,士人不务所学,惟浮词抵诮是尚,良堪惋叹。”

四

转入这场争论的人员虽不多,据笔者所知还有清华大学助教汪振儒在《独立评论》上撰文,说经典动植物学在中国也只是刚刚起步,发展还远远不够;中山大学动物学教授张作人在《生物学杂志》上撰文,主张中国生物学应全面发展。1936年8月,中国科学社及多个学术团体在北平举行联合年会,年会闭幕,燕京大学校长陆志韦致词,讲到:

我们不必参加那些无所谓的争执,譬如物质科学上应得注重学理的研究呢,还是应用的研究?生物科学应得注重形体呢,还是生理呢?这些都是无关的话,一个念念于科学的人最怕心上没有切实的问题,就会想出许多文章来。

所言生物学之争执,显然是指秉志、胡先骕所领导的生物学研究,被生理学家汪敬熙在胡适主编《独立评论》不断发表文章,予以攻击,也许陆志韦此番公开言论,有助于平息这场争论。

其后,秉志、胡先骕所领导的事业未受到影响,还在不断壮大,使之成为民国时期自然科学成就最大的学科之一;而实验生物学依旧,没有独立的研究机构,致使后来一些学人从国外留学回国,求职都发生困难,如遗传学家谈家桢,植物生理学家罗宗洛等,时至今日,一些为他们写传记之作者,仍把矛头指向秉志、胡先骕所把持的学科领域 ,使得争论的影响延及甚为久远。1949年新中国成立,因经典学派与英美动植物学界有着密切的交往,而受到来自政治的批判;1949年11月中国科学院成立之后,整个科学机构予以重新组合,再加上科学事业的进步,这种局面才开始改观。

二千〇四年十月写于庐山植物园

二千〇六年六月二十五日改写

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1481465.html

上一篇:基础医学是医学革命的产物

下一篇:预防医学的群体化与个体化