博文“学风、学识和常识”说,清华简《心是谓中》“平民”和“死生在天”非先秦两汉用语,字形清楚且两见而“肢、身、足、踵、手”释读不定。一位文史专业的前辈看了拙稿后,来信指导:《心是謂中》中晚出词语还有“問訊”、“心與身”等;该篇與《筮法》爲同一書手所寫,後者同样大量使用秦漢以後詞語,如房德邻先生所說首见於南宋的“瘇脹”。赞叹之后,再做检索以向前辈致敬。需要声明,拙稿未能仔细标注引用而不主张版权,只是期望清华大学对有字竹简取样测年而判断真伪。

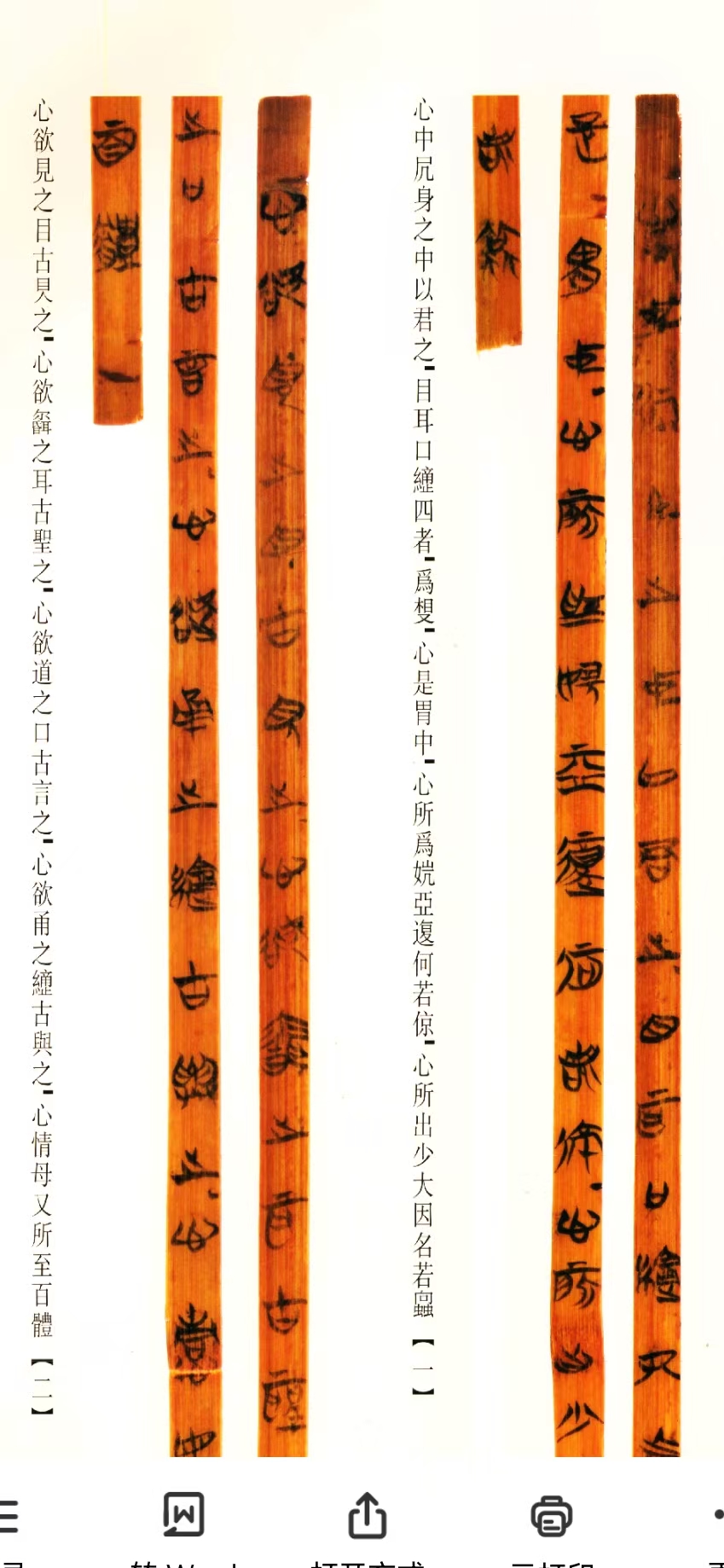

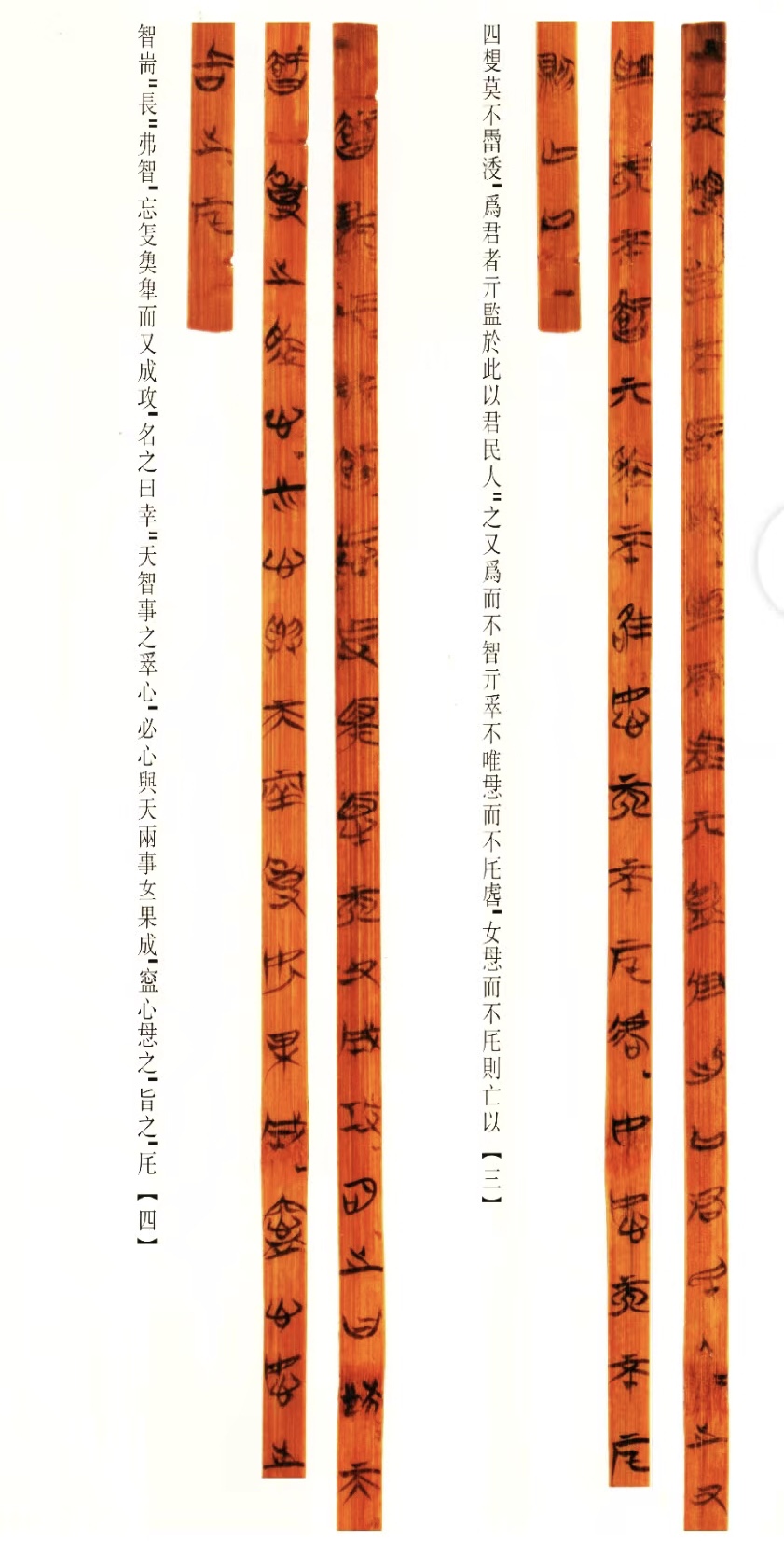

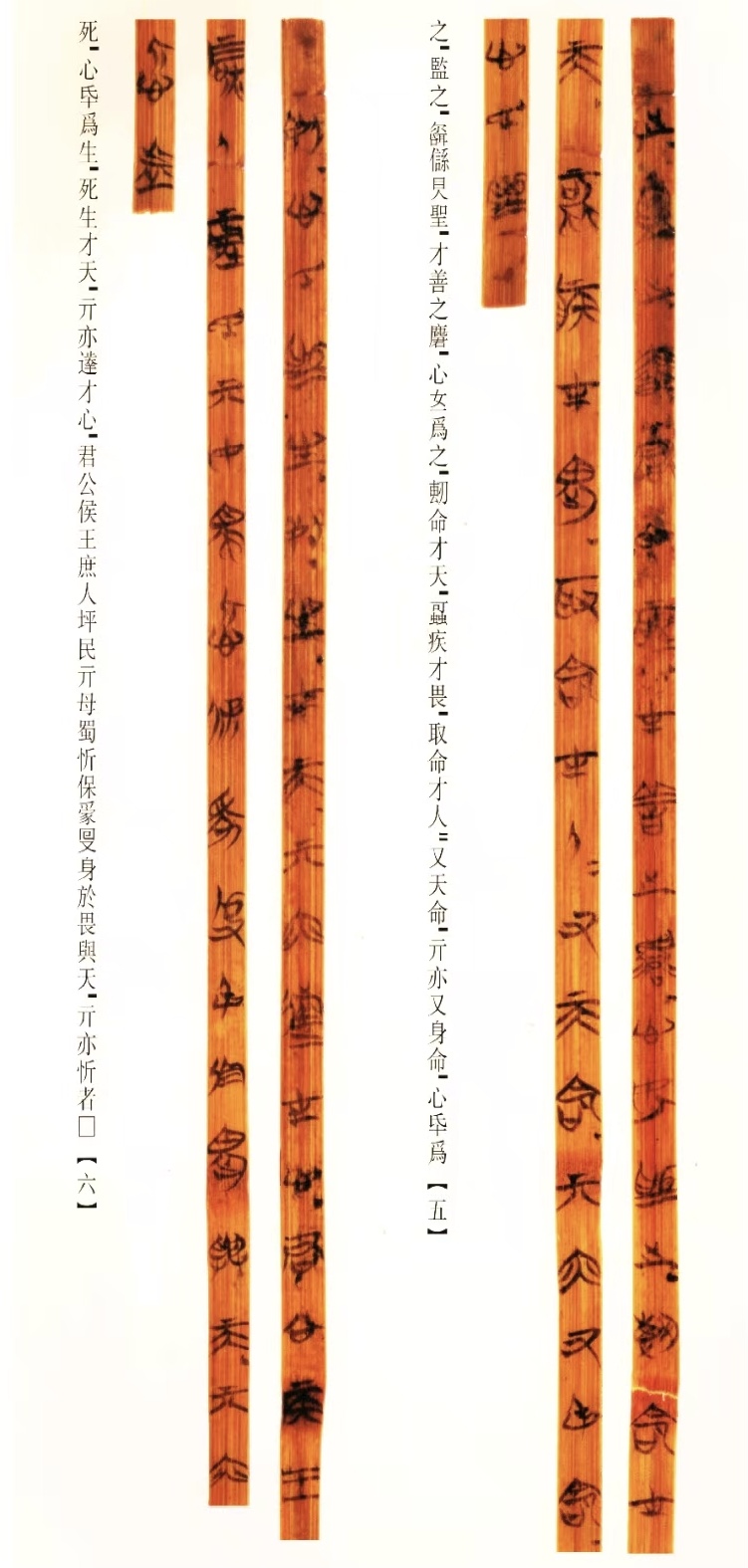

简文图片(克谐老师惠赐)附后,整理者的宽式释文如下。学者给出的释文略有不同,如子居先生认为篇首二字为“返中”,有说“心,情毋有所至” 应为“心静毋有所至”,等等。

心,中。处身之中以君之,目、耳、口、肢四者为相,心是谓中。心所为美恶,复何若谅?心所出小大,因名若响。心欲见之,目故视之;心欲闻之,耳故听之;心欲道之,口故言之;心欲用之,肢故举之。心,情毋有所至,百体四相莫不逸沈。为君者其监于此,以君民人。

人之有为,而不知其卒,不惟谋而不度乎?如谋而不度,则无以知短长,短长弗知,妄作衡触,而有成功,名之曰幸。幸,天;知事之卒,心。必心与天两事焉,果成,宁心谋之,稽之,度之,鉴之。闻讯视听,在善之攈,心焉为之。

断命在天,苛疾在鬼,取命在人。人有天命,其亦有身命,心厥为死,心厥为生。死生在天,其亦失在心。君公、侯王,庶人、平民,毋独祈保家没身于鬼与天,其亦祈诸[心]与身。

“心欲闻之,耳故听之”和“闻讯视听,在”,后者字形稍欠清晰;不过,两个“闻”仍可判定。“闻讯视听”中,“闻”与“听”有些重复。不仅先秦两汉文献没有“闻讯”这样的用法,“中國哲學書電子化計劃" 收录文献皆未见“闻讯”,“ 国学大师•26史” 即二十四史加《新元史》《清史稿》也未见“闻讯”。战国竹简不会出现“闻讯”的。请注意,现代用语“闻讯而至”、“闻讯而动”等,“讯”是名词信息而不是动词询问。

尽管隶定相同,子居先生仍认为前面一个字为“闻”、后一个字应读为“问”,但东汉许慎《说文解字》“問:訊也。从口門聲”,问讯与视听的结构不同。不仅如此,“问讯”仅 三见于西汉 刘向的《说苑》,一见于成书于南朝宋的《后汉书》。《说苑》有说唐宋时仅存五卷,另有十五卷是北宋辑录,似不足以说明先秦有“问讯”二字连词。

顺便说一句,先秦两汉“在”为动词。公元220年之前文献,“在”相当于介词“于” 仅《說苑•辨物》一例“人面白毛,虎爪執鉞,立在西阿”,而《国语•晋语二》相同内容为“立于西阿”。现在所见《说苑》文本未必是西汉原貌。清华简有大量“在”解释为介词“于”。

第二字是否释读为“讯”也有疑问。整理者将其隶定为“亻言系”,克谐老师觉得缺乏依据,或许应该释读为“询”。不过,先秦两汉文献含《后汉书》,“问询”和“闻询”皆未见,且与“视听”的四字并列也欠妥当。若要与所述“目耳口肢”的四相协调,写为“视听言举”才是合适。

检索“中國哲學書電子化計劃"先秦两汉文献,清华简《心是谓中》用词“死生在天”、“心与天”、“鬼与天”、“闻讯”、“逸沈(沉)”或“佚(恬)湛”、“衡(横)触”、“宁心”、“取命”、“平民”,皆未见;第六简尾端略残,所补“心”,与其后两字构词“心与身”也是未见。

倘若清华简真是抄写于公元前305 年左右,则《心是谓中》总计241字,上列十个词语为“首见”,且不见于其后五百年的文献。不仅如此,“目耳口”与“肢、身、足、踵、手”无论何者并列的四相皆为孤例。简文真是可疑,应在有字竹简空白处取样测年以最终判定真伪。

七支竹简,简长四十四. 六厘米为周尺21.5 cm 的二尺一寸欠5.5 mm,尺寸不整。最后一简仅两字有些奇特——似乎抄写之前没有行款设计。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自尤明庆科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-275648-1495071.html?mobile=1

收藏