近年来地面塌陷是一个备受关注的城市安全问题。虽然极其重视,也采用了合理的措施,但近几年仍存在塌陷、地面沉降等现象。一些小区修好了还塌,多次修多次塌,塌陷间隔时长越来越短。每次修复时保质保量,也极其重视,怕被质疑工程质量不过关。这种现象很多学者经过很多思考,提出了很多原因,但可能并没有触及到本质。

为此,这博文拟将10年前对地面塌陷的研究成果分享一下,主要是我们的2篇文章,提出了我们独特的见解。请参阅:

一、2014年自然灾害学报文章“天津市道路塌陷根源分析及其防治对策”(请点击下载),

二、2016年工程地质学报“天津高新技术产业园区海泰小区路面塌陷成因”(请点击下载)。

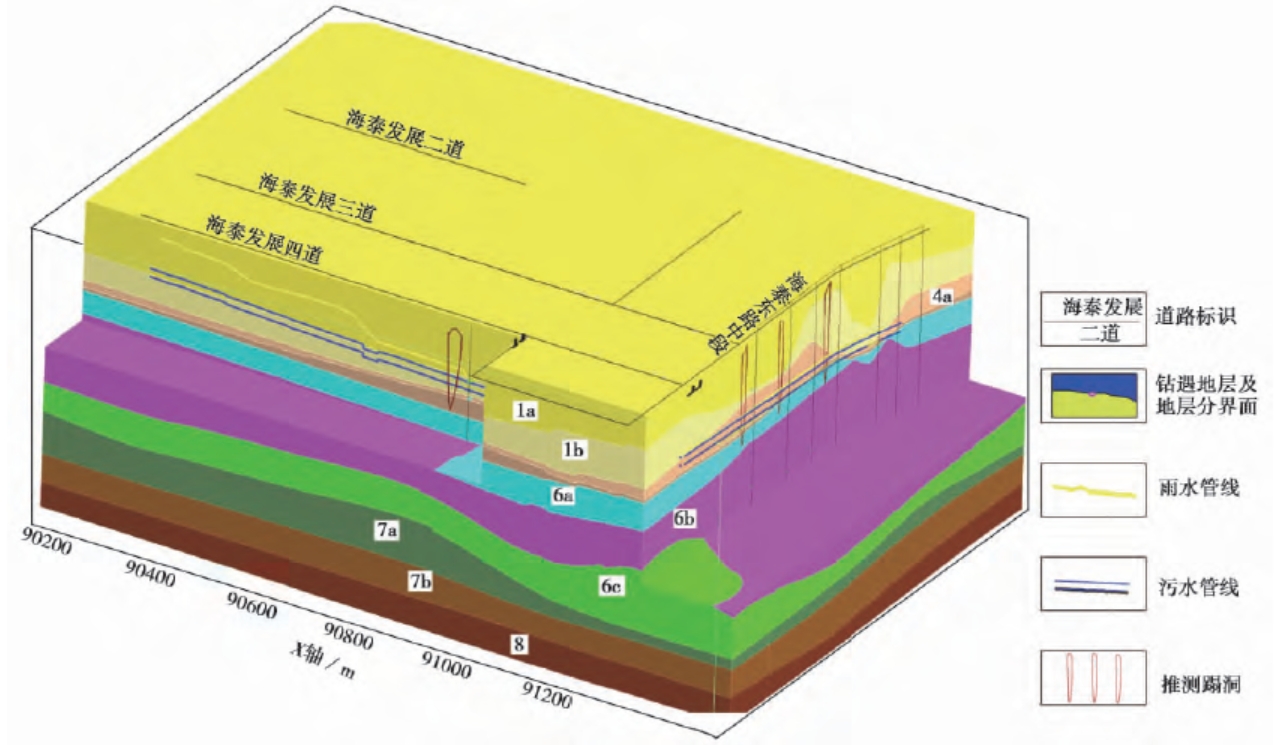

我们的研究采用多种方法,地质雷达探测、管线机器人,三维地质建模(图1)等研究并分析了城市路面塌陷的原因。

提出主要观点如下:

(1)城市雨水管线,污水管线是城市的血管,但它恰恰也是地面塌陷的原因。

(2)地面塌陷主要是自然原因,非人为因素,不是因为豆腐渣工程(极少可能是人为)。不过,需要针对地面塌陷的成因作相应的处理。具体成因是:

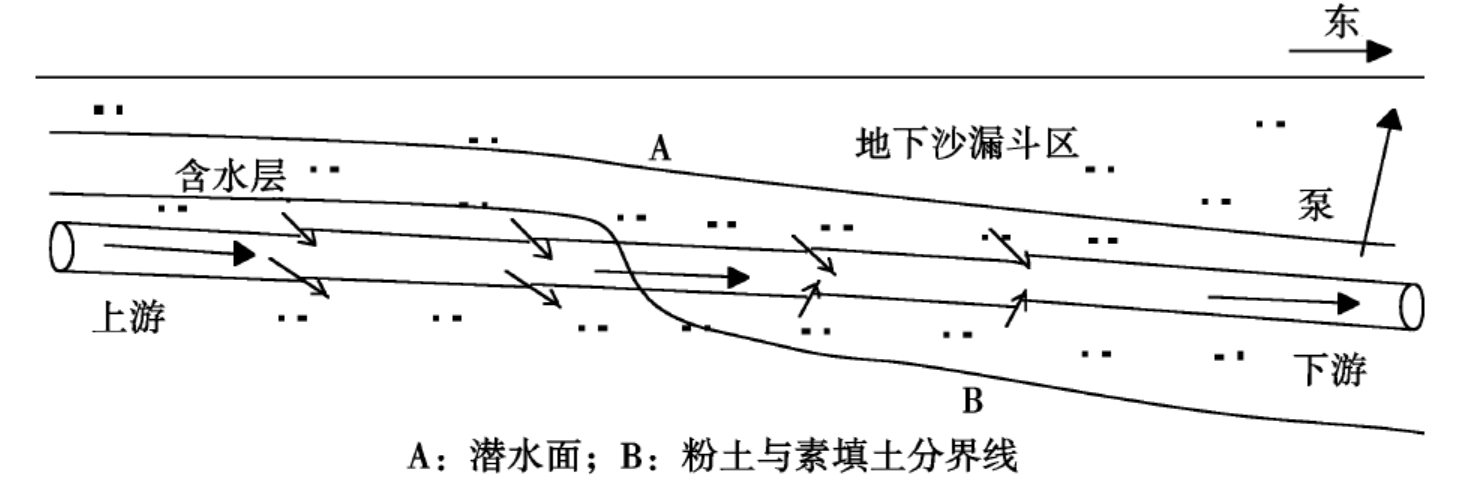

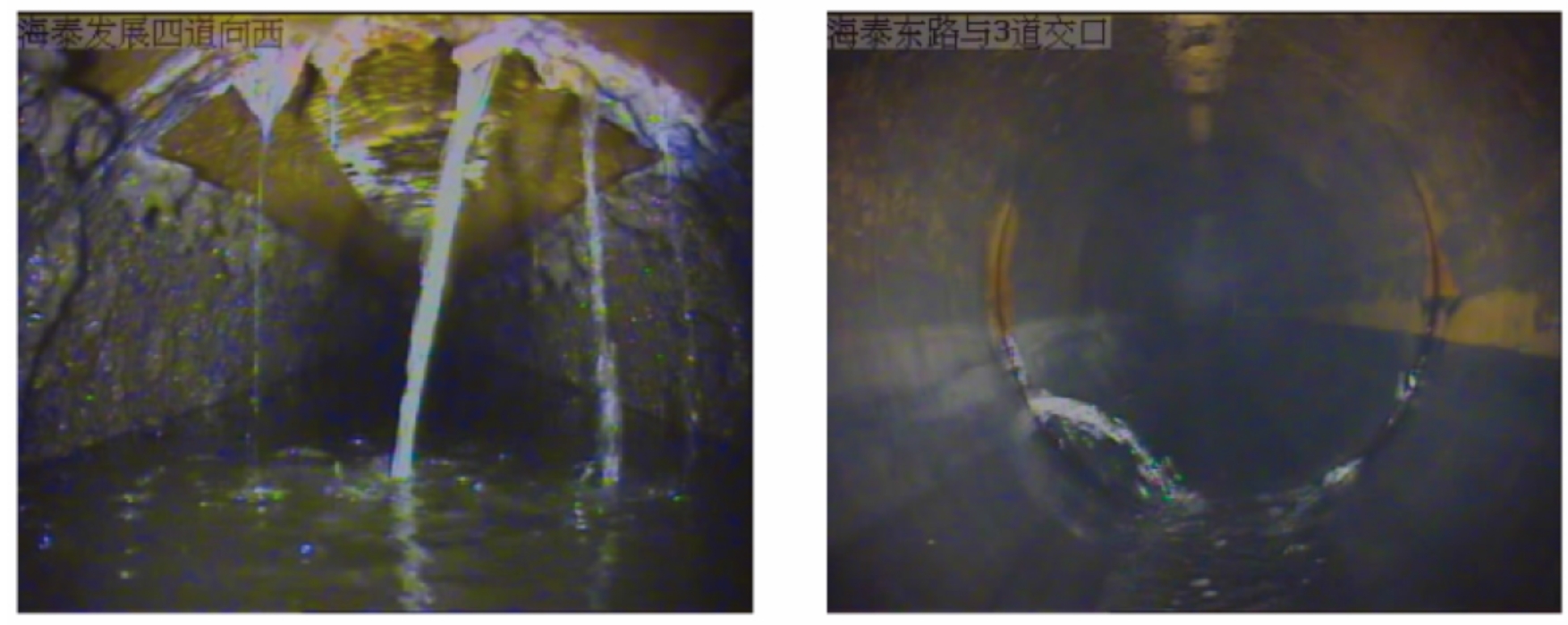

因为城市管线多数埋设在软土层(第四系松散地层),因软土成分差异,导致差异压实。因城市地表地层负荷压实,上覆土层重量长时间地压实、汽车碾压等,使不同土质的压实程度不同,细粒粘土易压实,使孔隙度小;粗粒,建筑垃圾压实程度低。原先埋设的较标准的,较直的管线,是由多根管子拼接而成。例如若要铺设1000米长的雨水管,单根管子长度为4米时,则需要250根管子拼接而成。正常情况下,相邻两根管子之间的衔接是没有缝隙,且不漏水的。但在土层中的管线随时时间的增加,上覆填土的重力作用下,会有一定沉降。随土层在压实作用下,所有管线均向下沉降。这一过程中,两个相邻管线段之间的接缝处,出现不吻合的现象,从而产生缝隙(图2)。导致。这个裂隙会使地下水渗入管线内。特别是在雨季或长时间暴雨时,使雨水进入土层,并从管线外顺裂缝渗入管线内,形成管流,同时带着松软的土体颗粒进入管线内(图3),掏空管线外的承重土体,形成地下空洞。此时,下游管线底部淤积土体颗粒,轻质部分被搬运至抽水泵站,使水体混浊,出现大量泥沙。最后导致地面塌陷或沉降(图4)。

(4)解决办法有两个,一是,在铺设管线时,多个管线应设置软性接触,并注意接缝处的防水,即使错位了,不致于产生地下水与管内水的交换。二是,在管子连接处作一个硬基础,减少后期管线的整体沉降。

图1 研究区的三维地质模型

图2顺管与地层关系剖面示意图( 双点代表粉细砂地层)

图3 两管线之间的接缝处的漏水现象

图4 严重的地面塌陷现象(绝大多数出现地面塌陷均位于污水管上方)

概念解释:差异压实是指岩土经历长时间后,在上覆土体压力作用下会逐步被压实,孔隙减小。但由于不同位置的填土成分不同,导致管线下沉高度不同,使原先铺设成直线的管线,多截管线之间下高度不同,而产生裂缝。

摘要:路面坍陷是威胁城市安全运行的重要隐患。天津高新技术园区海泰区段路面塌陷、地下暗穴空洞和污水管渗漏三者之间,存在着密切的联系。作者通过现场勘查、地质雷达探测、管线机器人内窥探视技术、工程钻探、三维地质建模等综合方法研究其塌陷成因机理。研究表明,其成因机理在沿海地区具有代表性和典型性,即脆弱的自然( 地质) 系统与人工( 工程)系统在多种因素复合控制下的相互作用,管线埋设于软土层中,由于自然沉降和后期压实作用,导致软土层垂向和侧向差异迁移,引起拼接而成的污水管线在接触部位产生缝隙、破损,使高于管线的地下水向管内渗漏,土层因颗粒物质流失而形成空洞,进而导致路面塌陷。据此,提出管线埋设前和塌陷后所采取的治理措施,重点在于防止因管线破损而造成地下水和管线内的排泄水产生交换,避免管线外转的土层颗粒流失。

这是十年前的研究成果,还望指正。

毛小平

中国地质大学(北京)能源学院

武汉地大坤迪科技有限公司

2025年5月22日星期四,于泉州

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自毛小平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2367565-1486663.html?mobile=1

收藏