吃莜面长大,怀莜麦情怀:中国莜麦的前世今生

内蒙古农业大学韩冰教授课题组使用全基因组重测序技术研究表明,莜麦和燕麦的分化时间大约在5.1万年前,远远早于燕麦大约3000年前在欧洲被驯化的时间,这明确了莜麦的独立驯化和育种改良历史,否定了莜麦是燕麦的变异(Avena sativa var. nuda) 的假设(GigaScience,2023,Vol.12,No.1)。

这项研究成果的重要性在于如何定义莜麦,凡是涉及到定义的研究,都是重要的研究。欧洲“驯化”燕麦的时间,是考古发现的,声称最古老的燕麦栽培遗迹是在瑞士的洞穴中发现的,其历史可追溯到公元前1000年左右。这个不是我今天要讨论的重点,下面先从莜麦和燕麦的名称说起,然后接着说“驯化”。

在期刊学术文章的前言里,一般都把莜麦称为Avena nuda,把燕麦称为Avena sativa,但是,在期刊文章的研究部分,都会把莜麦强调为Hulless oat或Naked oat,但是在原始实验记录里,则会更进一步把莜麦强调为Chinese hulless oat或Chinese naked oat,我把有关的截图放到了博文的最后。

于是我得到结论,无论是在科学实验室纯粹搞学术的,还是在田间地头纯粹种地的,他们对待莜麦和燕麦的态度,都耿耿于怀在“裸”(Naked)上。也就是说,莜麦和燕麦的根本区别就在于“裸”还是“不裸”。我18年在固阳秦长城北的莜麦产地大后山的体会是,莜麦自然地“不裸”了,就是燕麦。那么,问题来了,如果燕麦自然地“裸”了,就是莜麦吗?答案是肯定的。我问:“燕麦自然地“裸”了就是莜麦吗?”。世界最大燕麦产地在北美地区,当地人的观点(AI Overview)是:“是的,裸燕麦确实是天然“裸”的,因为它们的纤维外壳在收获过程中会自然脱落,而不像传统燕麦那样需要额外加工才能去除外壳。裸燕麦也被称为无壳燕麦(Hull-less oats)或莜麦(Avena nuda),营养更丰富,脂肪、蛋白质和可消化能量含量更高,因此成为各种动物饲料和人类食品的热门选择”。

由此可见,真的是燕麦自然地天生地“裸”了,就是莜麦;莜麦自然地天生地“不裸”了,就是燕麦。

关于“裸”的燕麦更多优点,世界最大燕麦种植地区,北美学术界和种地人更多的观点(AI Overview)是:

“裸”的自然脱粒:其主要特征是燕麦壳松散地附着在燕麦上,并在收获过程中脱落,而普通燕麦品种则没有这种特性。

“裸”的无需额外加工:这种自然脱粒意味着裸燕麦保留了可食用的燕麦粒(燕麦仁),无需像普通燕麦那样进行脱壳处理。

“裸”的燕麦的益处:与传统燕麦相比,裸燕麦富含蛋白质、脂肪和可消化能量,这对马、鸟和狗都有益。

“裸”的燕麦的用途:裸燕麦可以整粒使用、压片使用、用于麦芽制作,或添加到动物饲料和某些人类食品中,例如燕麦奶和特种谷物。

“裸”的天然浓缩:对于动物饲料而言,裸燕麦提供更浓缩、更易消化的能量来源。

“裸”的坚果风味:裸燕麦具有温和、香甜、坚果风味。

如果把“不裸”叫穿马甲,那么,“裸”就是脱马甲。因此也可以说,莜麦穿上马甲就是燕麦,燕麦脱下马甲就是莜麦。用学术的话说,自然地穿马甲或自然地脱马甲,就是所谓的变异(变种),需要强调的是,这里是“家生”和“野生”之间的变异(变种),很容易观察,这可能和所谓的“驯化”有关。

所谓的“驯化”,就是人类通过选择性地干预植物的生长和繁殖,改变其性状,从而与人类发展出一种共生关系的过程。实际上,这种“驯化”操作起来也很简单,例如,大后山的荞麦几年不回家,就变成了所谓的野生荞麦,形态样子完全变了。在包头固阳秦长城北的大后山,人们在田间关心的是莜麦,而把燕麦却当作野草来对待。在秋收的打麦场上,人们把莜麦麦粒堆里仍然带壳的莜麦麦粒称为“莜麦鱼子”,处理起来也很简单,就是喂羊或喂猪或喂鸡。

我不是研究莜麦的,我也不是研究燕麦的,但是,我是吃莜麦(莜面)长大的。在秦长城北大后山的莜麦产地,我生活了18年,每年都要和莜麦打交道。从耧种莜麦到锄莜麦,从田间割莜麦到场面用连枷打莜麦,从炒房炒莜麦到碾坊碾莜面,从吃莜面到吃莜麦炒面,是18年和莜麦的全环节打交道。如果要问大后山有什么文化特色的话,我感觉就是:如何种植莜麦和如何吃莜面就充满了本地色彩,而且这种特色通过古典农具可关联到汉代。

2016年退休之后,我开始在世界范围内关注莜麦的故事,我也查阅了很多关于莜麦的文献,我只感兴趣世界上的人,如何称呼莜麦,如何吃莜麦和如何用莜麦。毫无疑问,我的参照系是固阳秦长城北的大后山。

在吃燕麦的地方,人们把丢了壳的燕麦叫裸燕麦。在吃莜麦的地方,人们把带壳的莜麦叫“莜麦鱼子”,就是因为莜麦穿了马甲(壳),就不再是莜麦了。

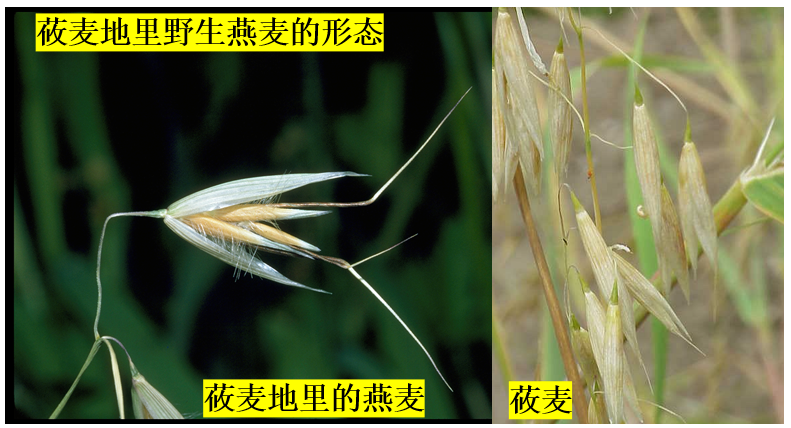

在莜麦田地里,燕麦与莜麦有明显的区别:一是燕麦穗的铃铛较莜麦穗的铃铛长,末端有几根长长的芒刺;二是燕麦穗开口比莜麦穗的开口大,成熟后籽粒容易脱落掉在地上,而莜麦穗则紧抱籽粒呈下垂状态;三是燕麦的籽粒较莜麦的籽粒细,且外面包有一层黄色坚硬的皮壳,不易脱落,人们把它叫做“莜麦鱼子”。莜麦中一般都混杂有“莜麦鱼子”,人们在扬(扬起来风吹)、筛(筛子筛)、簸(簸箕簸)的过程中尽量将其去掉,但是每年秋收时都会收获“莜麦鱼子”,一大脸盆的莜麦,大约有一小酒樽的“莜麦鱼子”。因为带壳,当地人就把“莜麦鱼子”当作野莜麦。因为荞麦的经验告诉人们,几年不回家的荞麦就成野荞麦了,同样,几年不回家的莜麦,就成了带壳的野莜麦了。这就是简单的来自生活的田野逻辑。

我是在包头固阳秦长城北的大后山吃莜面长大的,对莜麦的事情特别关注。莜麦的原产地在中国,主要生长在内蒙、山西、河北坝上等高寒地区。在大后山,不但人离不开莜麦,马、牛、羊也离不开莜麦,因此,当地人加工莜麦的时候,不但要考虑到人的口味,还要考虑到马和牛的口味,因为马和牛在当年是重要的劳动力。在固阳秦长城北的大后山,莜麦丰收之后,明年换莜种植黄芪是最好的选择,于是大后山就成为中国“正北黄芪之乡”。

加拿大“燕麦博士”布罗斯(Vernon Burrows)认为,莜麦起源于中国,在中国已有数百年种植历史,并被用作饲料和食物。之后,莜麦从中国传入欧洲,早在16世纪中叶,英国就开始种植莜麦(Oats: Chemistry and Technology. 2nd Edition.2010)。

1953年加拿大农业部门出版的OAT VARIETIES:Past and Present,总结了北美50多年燕麦杂交实验的经验教训,最后得出结论:“寻找免疫来源,这种探索将涉及研究仍在自然界中野生生长的燕麦品种以及与其关系更密切的禾本科植物。仔细检查所有燕麦引进品种,以寻找新的种质来源”。

中国古人云:“天降大任于斯人也”,此人就是布罗斯(Vernon Burrows)。1960年,布罗斯(Vernon Burrows)开始用中国莜麦来杂交加拿大的野生燕麦,从此开始了他的“燕麦博士”生涯。

布罗斯(Vernon Burrows)1930年出生于曼尼托巴省温尼伯,毕业于曼尼托巴大学,获得理学学士学位(1951年)和理学硕士学位(1953年)。他专攻遗传学和植物育种,并对植物生理学和生物化学产生了浓厚的兴趣。他于1958年获得加州理工学院生物学博士学位,主攻生理学和植物生物化学。毕业后,他受雇于加拿大农业部,一直工作到退休(1997年)。退休后他为推广杂交燕麦又志愿工作了19年,在此期间布罗斯先后12次访问中国,时间跨度约10年。关于加拿大“燕麦博士”的故事,参见1998年2月17日《人民日报》。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自李世春科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2321-1504132.html?mobile=1

收藏