博文

清明聊柳之二则

||

在古代,有许多关于“柳”的传说。读读这些传说,还能找到新的体会。

一.隋炀帝与“柳文化”

折柳赠别之俗被认为始于汉代。《三辅黄图·桥》记载:“灞桥,在长安东,跨水作桥,汉人送客至此桥,折柳赠别”。

图.古人折柳赠别

从汉至隋,虽然与柳有关的民间风俗已形成,以柳寄情的诗词也有一些,但远不如唐及唐以后兴盛。有一个原因或许不容忽视,即隋朝大幅度扩修并贯通了大运河,并且进行了大规模的河堤植柳。

《鉴戒录·亡国音》(后蜀何光远):“炀帝将幸江都,开汴河,种柳,至今号曰‘隋堤’。”

隋朝鼓励民众在河提上植柳,《开河记》:“大业中, 开汴渠, 两堤上栽垂柳。 诏民间有柳一株, 赏一缣, 百姓竞植之”。

《大业杂记》:(通济渠和邗沟)“水面阔四十步,通龙舟,两岸为大道,种榆、柳,自东都至江都二千余里,树荫相交。”

白居易《隋堤柳》:“大业年中炀天子,种柳成行夹流水;西至黄河东至淮,绿荫一千三百里。”

大运河贯通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段河道,把当时全国主要的政治、经济大都市串联起来了,加上大规模的河堤植柳,无意中为“折柳赠别”和“折柳寄远”活动搭建了广阔的平台,从硬件层面为“以柳寄情”内容诗词的兴盛奠定了基础。

唐以降“柳文化”的繁荣,隋炀帝或是重要推手。

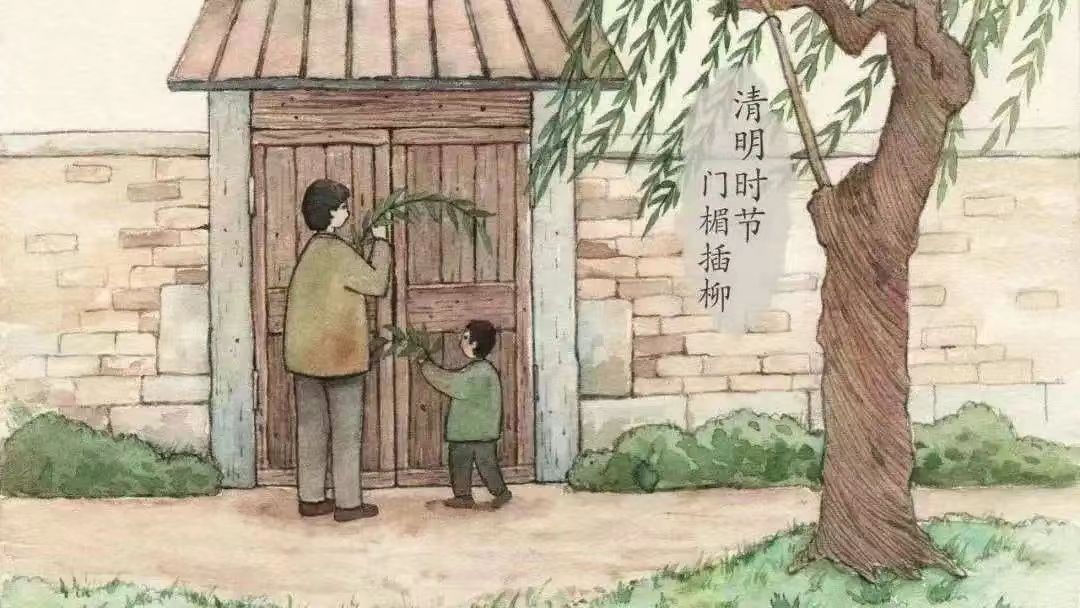

二.门上插柳

过去到清明时节,南北各地均有在房前或门上插柳枝的习俗。直到现在有些地方仍保持有这种习俗。

图.清明插柳

民间关于清明插柳习俗来由的说法很多,归纳起来以下列几种为主:

Ø 为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏。

Ø 为了驱鬼辟邪、祓禊禳灾。

Ø 为了纪念介子推。

Ø 为了纪念宋代大词人柳永。

清明插柳,到处都有,来由却没有大家一致认可的说法。

既然如此,不妨再为清明插柳原因添加一种说法:

各朝代都有提到“御柳”的诗,不知是为了风雅,还是为了“插柳记年华”,古代宫中都种柳树。

鱼跃莲东荡宫沼,濛濛御柳悬栖鸟。温庭筠(唐)

御柳新黄已迸条,宫沟薄冻未全消。王安石(宋)

红雪飘香翠雾迷,御柳宫花几曾知,春归未。马致远(元)

御柳青青阴绿池,迎春擢秀不违时。解缙(明)

大约从唐代起,早前的寒食、修禊、踏青以及后来的扫墓等活动都融会到清明节中。具体顺序一般是清明前两日为寒食,需禁火冷食,第三日是清明。

寒食期间火种灭绝,清明则要重新钻木燃火。唐代宫中官员在宫殿前钻柳榆取火,先钻得火者还会得到赏赐。《唐辇下岁时记》:“清明日取榆柳之火以赐近臣。”《岁时广记》:“唐朝以清明取榆柳之火赐近臣,顺阳气也”。喜欢显摆的达官显贵遂将御赐传火的柳条象征性的插在门前,以向人炫耀。据传,后来这种炫耀御赐柳条的方式,逐渐演变为在大门上插杨柳枝的风俗,而后又在民间广为流传。

清明插柳原因也许正是源自显摆“御赐柳条”。

再看,唐代诗人韩翃《寒食》:

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

诗中“寒食东风御柳斜”一向被解释为“寒食节东风吹拂着皇城中的柳树”。或可如此解读:如果清明插柳原因真是源自显摆“御赐柳条”的话,那么“寒食东风御柳斜”一句理解为“寒食节春风吹拂着家家门上斜插着的‘御赐柳条’”也是很有意境的。

参考:《中国社会风俗史》秦永洲著.武汉大学出版社

(图片取自网络)

https://wap.sciencenet.cn/blog-2300375-1480584.html

上一篇:一触即发

下一篇:蜃炭也曾是高等级奢侈品