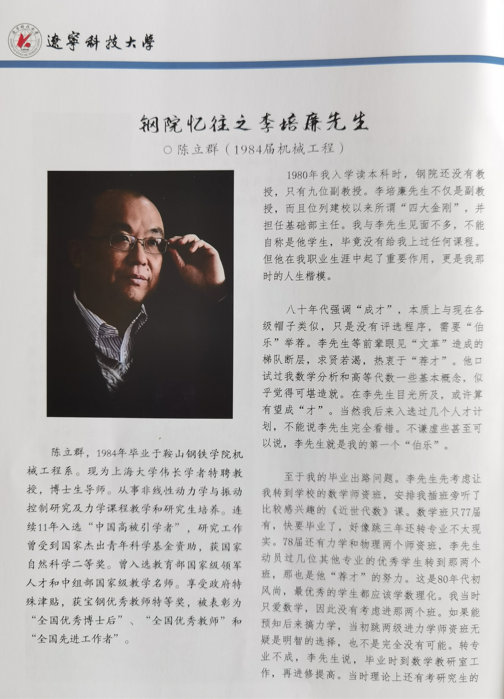

1980年我入学读本科时,钢院还没有教授,只有九位副教授。李培廉先生不仅是副教授,而且位列建校以来所谓“四大金刚”,并担任基础部主任。我与李先生见面不多,不能自称是他学生,毕竟没有给我上过任何课程。但他在我职业生涯中起了重要作用,更是我那时的人生楷模。

八十年代强调“成才”,本质上与现在各级帽子类似,只是没有评选程序,需要“伯乐”举荐。李先生等前辈眼见“文革”造成的梯队断层,求贤若渴,热衷于“荐才”。他口试过我数学分析和高等代数一些基本概念,似乎觉得可堪造就。在李先生目光所及,或许算有望成“才”。当然我后来入选过几个人才计划,不能说李先生完全看错。不谦虚些甚至可以说,李先生就是我的第一个“伯乐”。

关于我的毕业出路问题,李先生先考虑让我转到学校的数学师资班,安排我插班旁听了比较感兴趣的《近世代数》课。数学班只77届有,快要毕业了,跳三年还转专业不太现实。78届还有力学和物理两个师资班,李先生动员过几位其他专业的优秀学生转到那两个班,那也是他“荐才”的努力。这是80年代初风尚,最优秀的学生都应该学数理化。我当时只爱数学,因此没有考虑进那两个班。如果能预知后来搞力学,当初跳两级进力学师资班无疑是明智的选择,也不是完全没有可能。转专业不成,李先生说,毕业时到数学教研室工作,再进修提高。理论上还有考研究生的出路,但英语太烂,考不取任何专业的研究生。

到毕业的时候,学校同意我留校。或许有李先生推荐的因素,不然我平均分数只是中上,能说出与众不同的是拿过校数学竞赛的第一名,还以优秀成绩课前通过考试免修了《工程数学》和《弹性力学》。不过,并没有如我们所愿到数学教研室。机械系的总支书记崔文好老师找我谈话,希望我留在机械系,可以选去理论力学或材料力学两个教研室中的一个。我那时对力学没有太大兴趣,所知非常有限。材料力学不是我喜欢的课程,从名称上判断,就选了理论力学教研室。现在回顾,留校工作是我职业生涯中至关重要一步。

事后与李先生说起在理论力学教研室工作。李先生说挺好,到底是机械系的毕业生,这样比较方便。又跟我讲了他的经历。本科在同济大学学机械,对数学很感兴趣。毕业分配到鞍山,在鞍钢夜大教课。本来要讲高等数学,因为大学物理老师讲课不好,学生意见大。换他去讲,学生很欢迎,从那时起就改教物理了。

李先生还是硕士学位论文的评阅人。我自选研究非线性振动中的混沌。答辩时,曾在鞍山工作过的苏禾副教授,听说评阅人是钢院老师,很奇怪地问,“钢院还有人懂这个?”我说是李培廉教授,他马上表示认可,说老先生学问大得很。我现在有些后悔的是,在1993年前后,我下功夫学习流形上张量分析时,应该多向他请教。那正好是他的强项,有高人指教,或许我也能功力大增,至少也是事半功倍。可惜当时我不好意思打搅他。

李先生给我印象最深的是他的书房,毕竟头脑里有多大学问不是我这种后生晚辈能知道。书房里的书倒是一目了然。当年有非常震撼的感觉。我现在的书房,或许比他那时的书房里书还多,但也未必让人震撼。震撼,是种共振,仅有外激励不够。

李先生与我的谈话主要是鼓励,现在还能想起来的建议就是要好好学习外语。英语要学好,但不够,还要学德语、法语和俄语。李先生的译著译自四种语言,说明他至少会四种语言。传闻他会七种语言。我很惭愧,后来英语下过苦功大概能算不错,德语非常勉强地看些专业文献。李先生对我就这么一个建议,也没有完全落实。

比具体帮助更重要的是,李先生曾为我的人生楷模。捧着感兴趣的书,读上一辈子,这是我那时的生活理想。读书之余教书,虽然教书用到的知识非常皮毛,也未必有真感兴趣的学生。机缘恰当,可以著书或者译书,在更大的范围内分享自己的知识。顺便当了副教授、教授自然更好,但没当上也无所谓。这个理想实为个人偏好,“如鱼饮水,冷暖自知”,就不多说了。

子曾曰,“古之学者为己,今之学者为人。”现在的高校教师是职业学者,不能只自娱自乐,还要有绩效有产出。因此,难求李先生所体现的“古之学者”风范,真是很遗憾很无奈。

发表于:(辽宁科技大学)校友通讯, 2025, (7): 51-52

附记:这是母校校友办公室赵辉老师约稿。更“私人化”的版本就是博文“此情可待成追忆5—钢院李培廉先生”。公开版本与博文版本总是有些差别,过去追忆朱照宣先生的也如此(博文版本,文集版本,期刊版本)。我个人其实最喜欢博文版本。李培廉先生有“古之学者”之风,与朱照宣先生类似,但似乎还没有 “但开风气不为师”的“开风气”效应。据我观察,主要不是个人见识能力的差别,而是平台不同。顺便说明,“此情可待成追忆”系列,主要是回忆过去的老师,是个单独的系列。“钢院忆往”系列属于钢院回忆系列,因此有所附相关博文。

校友聚会(2018)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自陈立群科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-220220-1502935.html?mobile=1

收藏