精选

精选

《Advanced Materials》:3D打印微结构助推柔性压力传感器性能提升

随着柔性电子技术的迅猛发展,传统刚性电子器件正逐步被更轻便、可变形、功能可重构的新型柔性器件所取代,在人工智能、物联网、健康监测和可穿戴设备等领域展现出广阔应用前景。作为柔性电子的核心组成部分,柔性压力传感器凭借对压力、形变等机械刺激的精准感知能力,在智能机器人、电子皮肤、人机交互等场景中发挥着至关重要的作用。尤其是通过模拟人类皮肤的触觉感知,柔性压力传感器为软电子系统赋能,为推动下一代智能技术奠定了基础。

尽管近年来柔性压力传感器在材料选择、感测机制和结构设计等方面取得了显著进展,然而如何同时实现高灵敏度、宽检测范围与高空间分辨率,仍然是亟待突破的关键难题。传统平面结构和制备方法受限于接触面积饱和、响应线性差、结构设计受限等问题,严重制约了传感器性能的提升。微结构设计作为优化应力分布、提升性能的重要策略逐渐受到重视,但受限于光刻、模具等传统工艺的复杂性和可扩展性问题,微结构的制备和应用仍面临诸多挑战。近年来,3D打印技术的兴起为柔性压力传感器的微结构构筑提供了全新路径,凭借其高自由度、可定制和多材料集成的优势,有望突破现有瓶颈,推动柔性传感器性能与应用边界的不断扩展。

针对以上背景,我们系统总结了微结构柔性压力传感器的研究进展,重点聚焦3D打印微结构设计在提升传感器灵敏度、响应速度和耐久性等方面的重要作用,力图全面梳理不同类型柔性压力传感器的工作机理,深入分析3D打印技术在微结构制造中的优势与面临的挑战。同时,我们也分享了对未来发展趋势的思考与展望,希望为柔性传感器领域的研究者和工程应用开发者提供有价值的参考与启发。相关综述论文以Flexible Pressure Sensors Enhanced by 3D‐Printed Microstructures为题,发表于期刊《Advanced Materials》,宁波大学金育安教授为第一作者兼通讯作者,浙江大学贺永教授为共同通讯作者。

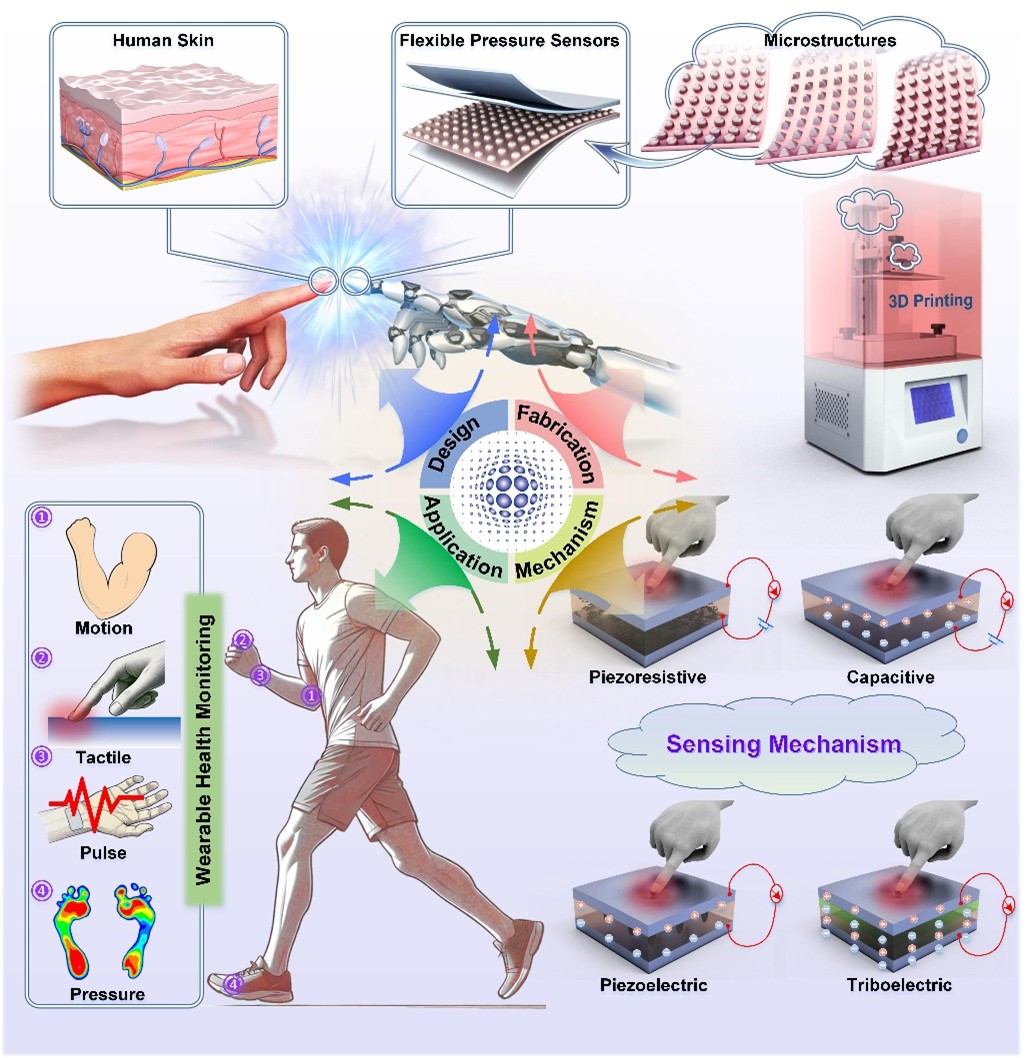

图1 3D打印技术助力微结构柔性压力传感器的感测机理、结构设计、制备与应用

图1 3D打印技术助力微结构柔性压力传感器的感测机理、结构设计、制备与应用

(1) 微结构设计助力感测机制优化 柔性压力传感器通过压阻、电容、压电和摩擦电等多种感测机制,将机械刺激高效转化为电信号。微结构在其中扮演着至关重要的角色,能够通过调控局部形变、优化应力分布、增加有效接触面积,大幅提升传感器的灵敏度、响应速度和检测范围。不同感测机制对微结构特性有着各自独特的需求,系统理解微结构在各类感测机制中的作用,为性能优化和器件设计提供了重要指导。

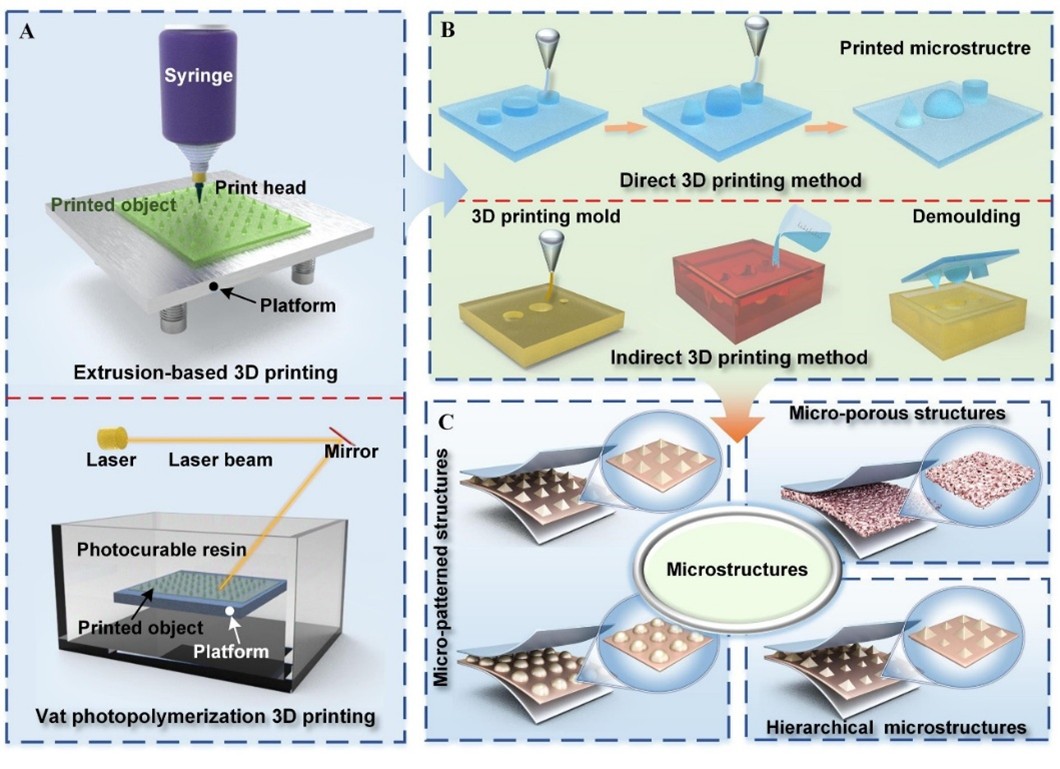

(2) 3D打印微结构的制备策略 传统微结构制备方法在精度、复杂度和可扩展性上存在明显局限,而3D打印技术凭借高自由度、精确构筑能力,成为柔性压力传感器微结构制造的重要手段。综述聚焦了基于材料挤出、光固化等3D打印技术的直接制备方法,以及结合模具复制的间接制备策略,系统分析了不同方法在材料适配性、分辨率、成本与规模化制备方面的优劣,为柔性传感器微结构设计提供了丰富的技术支持。

图2 利用3D打印技术制备不同类型的微结构

(3) 3D打印微结构柔性压力传感器的应用探索 结合微结构设计与3D打印制造的柔性压力传感器展现出优异的综合性能,在多种实际应用场景中展现了巨大潜力。综述详细介绍了其在生理信号实时监测、运动行为识别、软体机器人感知系统等领域的前沿应用案例,突显了柔性传感器在复杂环境下保持高灵敏度、高可靠性及良好耐久性的能力,体现了微结构设计与先进制造技术深度融合所带来的创新突破。

图3 3D打印微结构在生理信号监测、动作识别以及软体机器人领域的应用

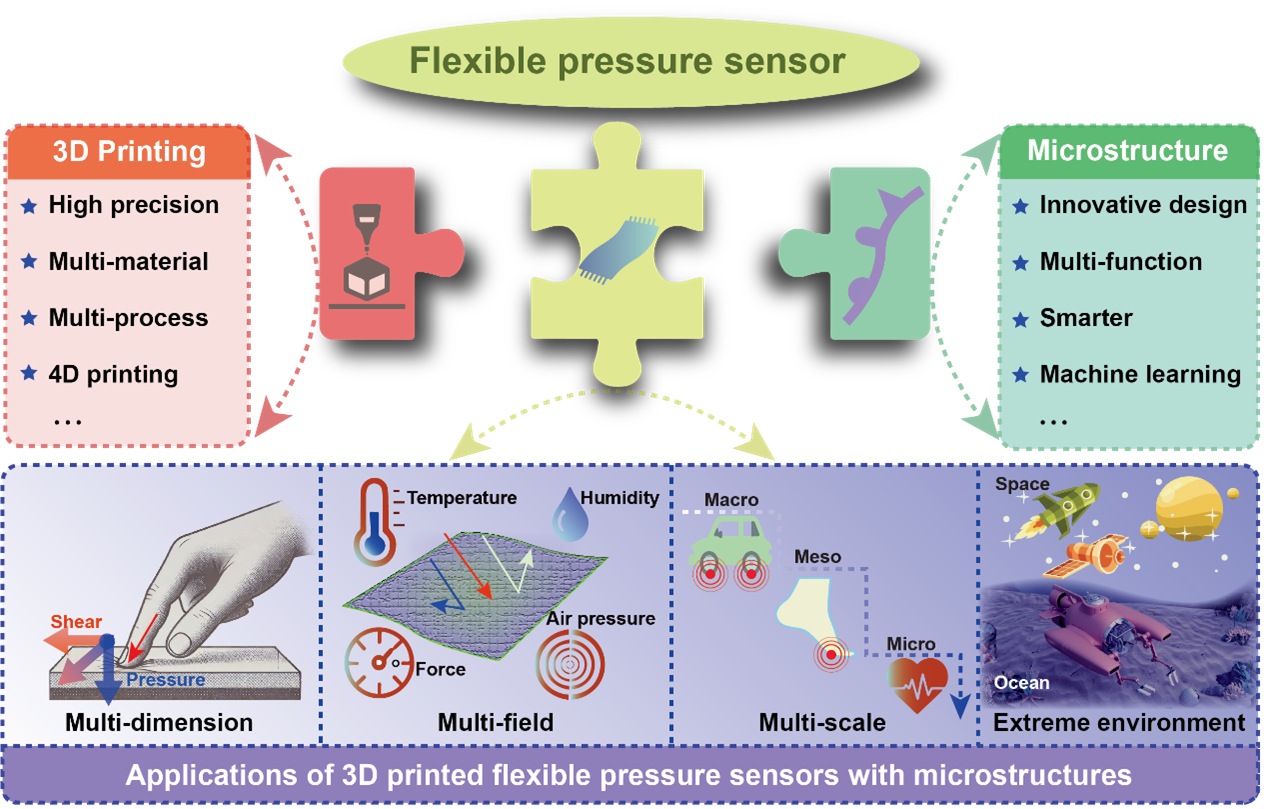

(4) 未来的挑战与发展趋势 尽管柔性压力传感器在性能提升和应用拓展上取得了重要进展,但在多材料3D打印工艺、智能微结构设计、环境稳定性提升等方面仍面临诸多挑战。综述指出,未来通过引入功能梯度结构、智能响应微结构以及多维感知集成等策略,有望进一步打破性能瓶颈,推动柔性压力传感器向更智能、更复杂应用场景演进,为智能可穿戴、医疗健康与人机交互等领域注入全新活力。

图4 3D打印微结构在柔性压力传感器领域的发展趋势

本综述系统梳理了柔性压力传感器领域的最新研究进展,围绕微结构设计与3D打印制造的协同优化,总结了关键技术路径与未来发展趋势,为推动柔性电子器件的高性能化、智能制造与跨领域应用提供了重要参考与理论支撑。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202500076

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自贺永科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2159320-1484130.html?mobile=1

收藏