这是网上发布的一张雅安宝兴县的夹金山南坡鸟瞰照片。据俺判断,照片的方位,基本上是上北下南,右东左西,上方最远处的几座雪山,应该就是夹金山脉的几座海拔在5000米以上的高峰了。照片中的公路,从下方夹金山的南坡,向北蜿蜒而上,经过四个大拐弯后,公路来到了夹金山的垭口。这是公路的海拔最高处,也是照片上能够显示的最远公路。然后,公路就翻越了夹金山,延伸到了夹金山的北坡。再一路下坡,就是小金县了。

这是网上发布的一张雅安宝兴县的夹金山南坡鸟瞰照片。据俺判断,照片的方位,基本上是上北下南,右东左西,上方最远处的几座雪山,应该就是夹金山脉的几座海拔在5000米以上的高峰了。照片中的公路,从下方夹金山的南坡,向北蜿蜒而上,经过四个大拐弯后,公路来到了夹金山的垭口。这是公路的海拔最高处,也是照片上能够显示的最远公路。然后,公路就翻越了夹金山,延伸到了夹金山的北坡。再一路下坡,就是小金县了。

当年红军长征,中央红军就是从宝兴,过硗蹟,登夹金山的南坡,翻越了夹金雪山。在北坡,顺坡而下,在小金(旧称懋功)与四方面军会师的。

想起四十多年前,上世纪的1982年4月。当时,西南师范学院地理系承接了“青衣江流域土地资源调查”项目,地理系七八级的几十位学生,在老师的带领下,来到雅安地区和乐山地区,做为时一月的野外调查。当时,还是学生的俺们,来到宝兴县调查了近半月。在此期间,俺们十几位同学沿着当年红军长征北上时的登山路线,从宝兴,过硗蹟,进蚂蟥沟,沿沟走30里,到夹金山脚的普生岗防火站。然后,徒步攀登了夹金山,对夹金山南坡做了地理考察。

当时,夹金山南坡,还没有上面照片上的上山公路,只有稍宽的一条小路。据说,红军长征北上时的登山路,就是走的那条小路。俺们也是走的那条小路登山的。

那条小路,现在的照片上肯定是无法显示出来的。俺们当年的登山路,只能靠沿途所见的地形地貌,来推断寻找了。

结合卫星图像,仔细地比对了这幅照片,对当年俺们徒步登夹金山的路线,做了大致判断。

当年徒步登夹金山,起始于山脚下蚂蟥沟里的普生岗防火站。一早,从防火站出发,绕着山坡往山上爬。一路上,在路边砍了几根树枝,做上山拄着走路的拐棍。爬了约两个小时,到了一条宽谷。宽谷里有藏族牧人的牧场,还有一间小屋,是牧人住宿的地方。此地海拔约是2900米。然后,就顺着宽谷向山上攀登。宽谷较宽,下段和中段坡度较为和缓。宽谷中不见路,脚下是草地。大家踩在松软的草地上,向山上走去。俺们三人的登山照片,就是在宽谷中段的筲箕窝,快要走完整条宽谷时,在此地拍摄的。筲箕窝的海拔,估计在3500米左右。

走完宽谷,就到了宽谷的沟头。沟头是整条沟谷中最陡的地方,在照片上明显可见。依稀可见的小路,在沟头陡坡曲折而上,成为著名的“五道拐”。小路上多是小块的松散碎石,脚踏上去,脚下的碎石就往下移动,脚步就是一滑。稍不注意,就容易滑跌在地。这时,树枝拐棍就起了大用:既可以用手拄着,借力爬坡;在脚下石子滚动时,赶快用拐棍拄住,保持身体稳定,还可以防滑跌。

靠着在大凉山多年爬山的锻炼,俺在爬“五道拐”最下面的两个拐时,觉得尚没有什么。但上到了第三个拐时,就开始觉得吃力了。估计第三个拐的海拔,已近4000米了。海拔高了,空气中的氧气含量少了,人就容易累。加之,从早上起已爬了三四个小时,早饭的能量基本消耗殆尽;一路上又没有补充进口货。所以,在攀登“五道拐”的最后一段陡坡路时,往坡上走个一二十步,就累了,脚发软,不得不停下来站一站,歇一歇。

走山路,不怕慢,只怕站。慢慢地走,毕竟是在上山。但是,一旦停下来,哪怕是站着稍歇,就是停止上山了。而且,爬山走路,走累了,是越歇越想歇的。登沟头的“五道拐”,是这次登山路上最吃力艰难的一段路。

艰难地走过“五道拐”,就是过了沟头,上了沟头上方的山。沟头上方的山势,就和缓多了。小路还是弯曲向上的,但路坡就和缓些,好走多了。在路旁的一块避风谷地上,大家稍作休息。把雨衣铺在地上,取出自带的午饭,是从宝兴县城带来的自制盐茶鸡蛋,还有馒头和榨菜。有同学还带了午餐肉罐头。都拿出来,大家共享之!

午餐后,肚里有了食,脚力就不同了。再走过几段弯曲小路,就看见夹金山的垭口了!

垭口处,立有一石。上面写的是:夹金山垭口,海拔4114米。

在垭口,做了气象观测。还越过垭口,到夹金山的北坡。顺坡下了一段路,看见的植被是稀疏的高山杜鹃丛。

在夹金山垭口,呆了可能二三十分钟,就原路回撤了。走回“五道拐”,下宽谷,再绕山而下。回到普生岗防火站,已快要天黑了。

以此推测,鸟瞰照片左边的那条大沟,就是当年俺们走的那个宽谷。宽谷的南段在照片的左下角。然后一直向北,在沟头显得陡峻。那就是著名的“五道拐”了。“五道拐”以上,山势显得和缓,直到夹金山垭口处。蚂蟥沟和普生岗防火站,尚在照片视野之外。

所以,俺们是从照片以外的南边,登山进入照片视野中的宽谷南段的。即照片左下角,进入宽谷。A处即是宽谷南段。然后,从A处沿着宽谷上攀。B处是宽谷北段,地名叫筲箕窝,在那里拍摄了一张宽谷照片。C处,就是宽谷沟头,著名的“五道拐”,坡度很陡。D处,是爬上沟头的“五道拐”后,在路旁休息午餐的避风谷坡。E处,就是夹金山垭口,海拔4114米。

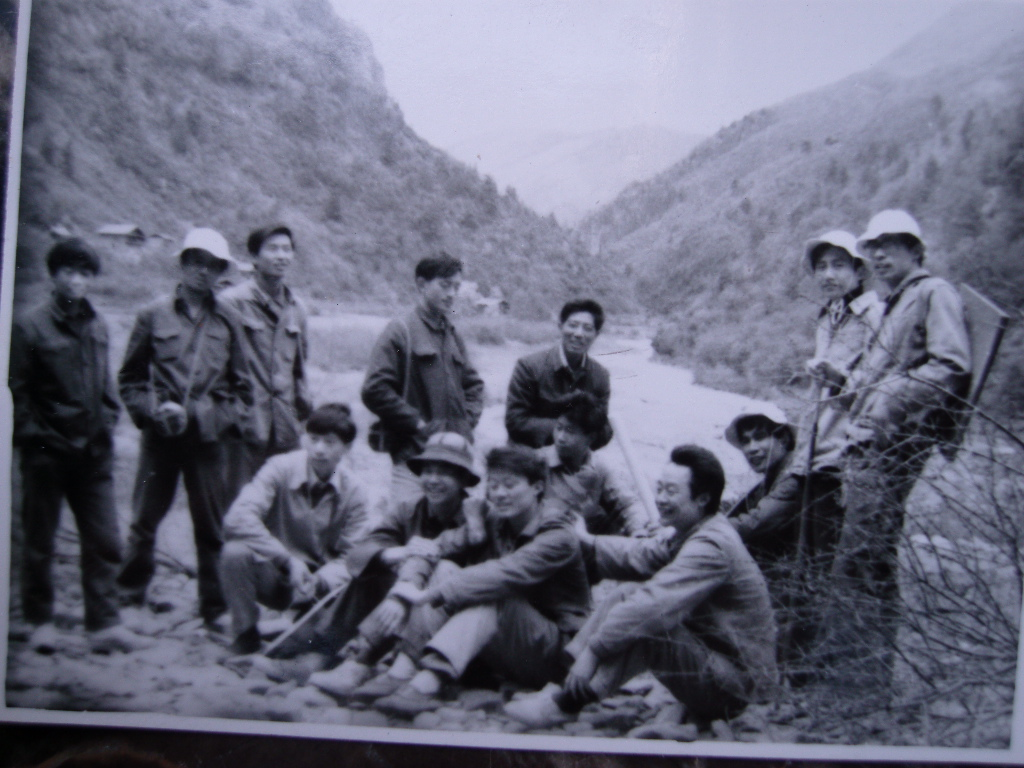

上图:登山的前一天,是从硗蹟进蚂蟥沟,沿沟走30里,到普生岗防火站。这是在蚂蟥沟中段的凉水井休息。照片上有带队的艾博文老师,一位向导,还有11位同学。

上图:登上宽谷沟头的五道拐后,在避风谷坡上休息午餐。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刁承泰科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2148125-1504517.html?mobile=1

收藏