据丘东江先生在圕人堂QQ群分享的信息:“图书馆前辈李明华先生于今年4月10日不幸逝世,享年89岁。李先生1960年毕业于北京大学图书馆学系,生前为图书馆事业和图书馆学研究发展作了大量工作和贡献。”

李明华先生(1936.12-2025.4.10)

我与李先生生前有较多交往。4月7日,李先生还曾同我微信分享信息。6月28日我给李先生分享了数条信息,其中有:”李先生好!近期安好?今天发布了两篇关于陈源蒸先生的文字。特此汇报。“其实我还试图找到李先生的通讯信息,提供给陈源蒸先生。卢子博先生的通讯信息是我提供给陈源蒸先生的。他们是同班同学。李先生未回复我信息,我间接找同行打听,预感不妙,直至2025年10月16日获悉李先生已逝世。我当即决定写几行字悼念李明华先生。

经进一步了解,李明华先生于2025年4月10日18点35分因病逝世,享年88岁(信息来源为家属发布的讣告)。在正式语境中,“享年” 所指的年龄通常以周岁计算,这是基于表达的准确性和庄重性要求。“享年” 作为敬辞,多用于讣告、悼词等严肃场合,需传递明确、严谨的信息。周岁以出生后实际度过的年份为计(即从出生日到逝世日满一整年为一周岁),更符合正式文体对 “确切年龄” 的要求;而虚岁(出生即算一岁,每过农历新年增一岁)存在一定的主观性和地域差异,易产生歧义,不符合 “享年” 表述需精准的规范。李明华先生1936年12月出生于江苏省无锡县(今锡山市),享年88岁是按周岁计算。

我与李明华先生算是借助网络结缘的,且与“图匪”(注:顾烨青网名,早年为苏州大学图书馆学系在读学生,在李明华先生的大力帮助与支持下,曾创建图书馆学人物网站,在网络图林产生过一定影响)为“纽带”。2004年7月,中国图书馆学会年会在苏州召开,“网络图苑”部分成员在会议期间进行了小聚。意料之外的是,李明华先生亦参加了聚会,先生来得比较晚,年龄最大(时年68岁),且戴着助听器,聚会期间给多位网友赠送了其新近出版的关于图书馆建筑的书,图谋是其中受赠者之一。

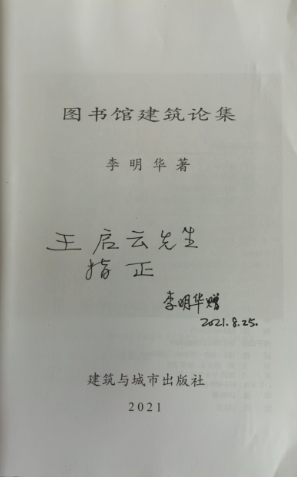

其后,我未曾同李明华先生直接联系,但时不时从“图匪”那间接获知若干消息,知道李先生仍心系图书馆学及图书馆事业,老有所为、老有所乐。 2021年8月21日,先后收到李明华先生短信信息及加好友信息。告知新作《图书馆建筑论集》已经出版,让我提供地址以便寄赠。8月29日晚到邮局投递站取回李先生寄的挂号信包裹,邮局工作人员解释说是信封上没写收件人手机号,只好在单元门贴条通知。我是下班后回家看到单元门上的通知,赶在邮局投递站19:30前取了李先生寄的包裹,因为我知道是李先生寄的。

李先生的包裹寄了两本书,一本是新作《图书馆建筑论集》,一本算是旧作同时也是李先生的“代表作”《信息交流与现代图书馆系统》(李明华著. 信息交流与现代图书馆系统[M]. 北京:书目文献出版社, 1996.)。《信息交流与现代图书馆系统》是可以获取到电子书的,我如实相告,原本是希望替李先生节省点费用。李先生寄来了上述两本书的签名本,想必其中另有深意。粗略翻阅寄赠图书之后,我知道李先生为了出版新作付出了许多心血,不仅如此,估计还花了不少钱。我一方面汇报“惠寄大作妥收”,一方面发了个微信红包,告知为“书款及邮寄费,请收下,谢谢!”收到李先生的回复是:“收到就好,不必言谢,请多指正。拙著是赠送给你的,请笑纳并批评指正,不存在支付书款和邮费问题。”我理解并尊重李先生的做法,也可以说是在意料之中。我的“多此一举”,某种意义上也算是一种“赤裸裸”地致谢形式。

李明华先生的求实与创新精神及“活到老,学到老”的韧劲,令人肃然起敬。庄守经先生在为《信息交流与现代图书馆系统》写的序言中说“明华是我进入图书馆界(1979年)后最先结识的朋友之一”“读明华的文章,有两点突出印象:一是它的求实精神,一是它的创新精神。图书馆学是一门实践性很强的学科,求实精神至为重要。”《大学图书馆学报》2021年第3期刊发“纪念庄守经先生诞辰九十周年追思会”专题,在“编者按”中陈建龙先生勉励全国高校图书馆共工作者努力成长为“有精神、有本领、有智慧、有情怀”的新时代“四有”馆员;“一代人有一代人的使命,需要一代又一代图书馆人接续奋斗。”图谋认为李明华先生属于“有精神、有本领、有智慧、有情怀”的“四有”馆员之一,且是长辈、前辈,值得新时代馆员学习与效仿。

先生寄赠的两本著作仍在案头,签名墨迹间似还凝着他对图林事业的热忱 —— 从支持 “网络图苑”、深耕图书馆建筑研究,到耄耋之年仍笔耕不辍,他以求实创新的坚守、无私赠书的情怀,完美诠释了 “四有” 馆员的本色。如今先生远行,但 “活到老,学到老” 的韧劲、对事业的赤诚,已化作图林后辈的精神养分。我们唯有接续先生之志,在图书馆事业中笃行深耕,才是对他最好的悼念与致敬。

延伸阅读:

1. 李明华(1936-)Li Minghua

杭州图书馆研究馆员。1960年7月毕业于北京大学图书馆学系。曾在中央编译局图书馆、浙江大学图书馆和杭州图书馆工作,任杭州图书馆副馆长,并兼任湖南省高校图书馆工作委员会主办的《高校图书馆工作》杂志编委、中国图书馆学会学术委员会委员、图书馆建筑与设备研究分委员会副主任、中国图书馆学会图书馆建筑与设备研究组副组长、顾问、浙江省图书馆学会第三届理事会理事,第四届理事会常务理事、学术委员会副主任及杭州市科协委员、常委。1989年起任国际图联(IFLA)图书馆建筑与设备组常务委员会委员。现任杭州时代图书馆建设咨询有限公司总经理。出版专著数部,发表论文数百篇。

字数: 296

知识来源: 丘东江著者;丘东江主编.图情小百科.北京:中国学术期刊(光盘版)电子杂志社.2023

2. 李明华. 信息交流与现代图书馆系统[M]. 1996:623-624.

作者简历

李明华,1936年12月出生于江苏省无锡县(今锡山市)。1956年毕业于上海市江宁中学,1960年毕业于北京大学图书馆学系。

1960—1974年在中央编译局图书馆工作。

1974一1978年在湖南省农机化学校工作。

1978—1982年在长沙铁道学院图书馆工作。

1982年12月至1986年3月在浙江大学图书馆工作。任图书馆学术委员会委员。

1986年3月起在杭州图书馆工作,现为副馆长,研究馆员。

1981年9月全国高校图书馆工作会议在北京召开,作为工作人员参加会议,在代表分组活动时,主持了图书馆基本建设组的讨论。

1981—1982年任湖南省高校图书馆工作委员会主办的炙高校图书馆工作》杂志编委。

1983年秋为杭州大学夜大学图书馆专业讲授“图书馆学概论”课程。

1984年春参加筹办浙江省高校图书馆大专毕业生图书馆学情报学进修班,任班主任。

1984年参与创办浙江大学科技图书情报专修科,1984年秋至1986年3月主持实际教学工作,并讲授“图书馆学情报学概论”课程。

1988年4月被中国图书馆学会聘为学术委员会委员、图书馆建筑与设备研究分委员会副主任。1992年10月被聘为中国图书馆学会图书馆建筑与设备研究组副组长。

现任浙江省图书馆学会常务理事,学术委员会副主任。

曾任杭州市科协委员、常委。 ·

1986年杭州市图书馆学会成立至今任秘书长,主编了杭州市图书馆学会论文集5册。

1989—1993年任国际图联(1FLA)图书馆建筑与设备组常务委员会委员,1993年至今为通讯委员。1992年9月初出席在新德里举行的国际图联第58届大会,一篇纪念阮冈纳赞诞辰100周年的沦文由大会散发。1994年8月在哈瓦那举行的国际图联第60届大会上,一篇评述北京农业大学图书馆建筑的论文列为图书馆建筑与设备组公开会议宣读,但本人未出席那次会议。

出席1993年5月在武汉举行的“国际图书情报学理论与实践发展研讨会”,1994年10月在上海举行的“信息技术与信息服务国际研讨会”,1996年8月在北京举行的“第一届中美图书馆合作会议”和国际图联第62届大会。

3.拓迪图书馆学图书馆.图书馆人|敢于创新的图书馆学人——李明华先生.https://mp.weixin.qq.com/s/6GD0ljzUuAIipS_BRaxZaA

李明华先生,1936年生,江苏无锡人,1960年毕业于北京大学图书馆学系,先后在中央编译局图书馆、长沙铁道学院图书馆、浙江大学图书馆工作,1988—1996年任杭州图书馆副馆长,同时兼任国际图书馆协会联合会(IFLA)图书馆建筑组常委、中国图书馆学图书馆建筑与设备专业委员会副主任,1997年退休。李明华先生在图书馆建筑研究领域硕果累累,其所提出的具有中国特色的“图书馆建筑十则”,即人本、开放、实用、灵活、舒适、安全、经济、文雅、绿色、协和,融入并突出了中国建筑思想和理念,这是李明华先生一贯倡导人文、绿色图书馆建筑的集中体现和条理化,也是其图书馆建筑理念的浓缩和集中表达。

4. 《图书馆建筑论集》(建筑与城市出版社,2021),包含作者自1982至2021年所作的有关论文、讲稿、信函、访谈录等70篇,从馆员的角度对图书馆建筑的观察和思考、论述与发声、批评及建议。

作者简历:李明华,1960年毕业于北京大学图书馆学系,先后在中央编译局图书馆、长沙铁道院图书馆、浙江大学图书馆、杭州图书馆工作。1984年参与建浙江大学科技图书情报察业:1988-1996年任杭州图书馆副馆长,曾任中围图书馆学会图书馆建筑与设备专业委员副主任,国际图联(IFLA)图书馆建筑组常委。著有《信息交流与现代图书馆系统》(1996)、《规划设计图书馆建筑要旨》(2014),主编《论图书馆设计;国情与木来》(1994)、《中国图书馆建筑跨世纪文集》(2003)。

5.王启云.向李明华先生致谢与致敬!.https://blog.sciencenet.cn/blog-213646-1302163.html

李明华先生,1936年12月出生于江苏省无锡县(今锡山市)。1960年毕业于北京大学图书馆学系,先后在中央编译局、湖南省农机化学校、长沙铁道学院图书馆、浙江大学图书馆、杭州图书馆工作过。1988-1996年任杭州图书馆副馆长,1997年1月退休。退休之后至今,实际仍在为图书馆学及图书馆事业不懈奋斗,尤其是在图书馆建设领域劳心劳力、尽心尽力。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王启云科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-213646-1506235.html?mobile=1

收藏