精选

精选

圆沙谜团 —— 尤木拉克库木的织物

The Mystery of the Ancient City of Yu Sha in Taklamakan Desert

(Continued: Advanced Textiles in Djoumboulak Koum)

马鸣(中国科学院新疆分院,乌鲁木齐)

大约三千年前,在塔克拉玛干沙漠腹地有一座神秘古城——圆沙古城。

几乎是圆形的城池,完全不同于中原的四方形——方城。

圆沙当地名称:尤木拉克库木(法文:Djoumboulak Koum),意思也是“圆沙”。

圆沙是新疆境内极少有的没有历史文献记载的古城遗址,人群来自何方,不晓。

之前我说过,在圆沙我们没有挖掘到钱币、文字(简牍)、丝绸等,也没有找到宗教痕迹。

其实,这些不完全准确。没有“找到”或“挖到”,并不一定就没有。如:

钱币,不一定就只有“五铢钱”才算数。宗教也不只有“偶像”和“遗址”才是宗教。

根据其他考古专家的描述,这里出土过海贝和铜虎形符/假海贝等类似于货币的东西。

圆沙发掘,让我大开眼界,学习到了很多东西。至今仍回味不尽。

这一次我们展示一些远古沙漠居民的编织或纺织技艺,叹为观止。

总有两种不同的观点,纠结于是本土制造,还是外来进口的技术?

当然,对于甚嚣尘上的极其可恶的伪史论者们,肯定不会太高兴。

这次,不是不务正业,我的任务是寻找动物的蛛丝马迹。

无论是编织,还是纺织,先民的衣食住行都离不开动物。

皮革、毛线都来自于动物,甚至染色,都有动物的贡献。

圆沙,我说了不算,专家说了也不算,你说是啥就是啥!

主要参考文献(References):

(1) Debaine-Francfort C. & Abduressul Idriss. 2001. Keriya, memoires d'un fleuve.Editions Findakly, Moulin de Suillyzeau.

(2) https://blog.sciencenet.cn/blog-2048045-1479939.html

(3) 其他参考文献缀后。

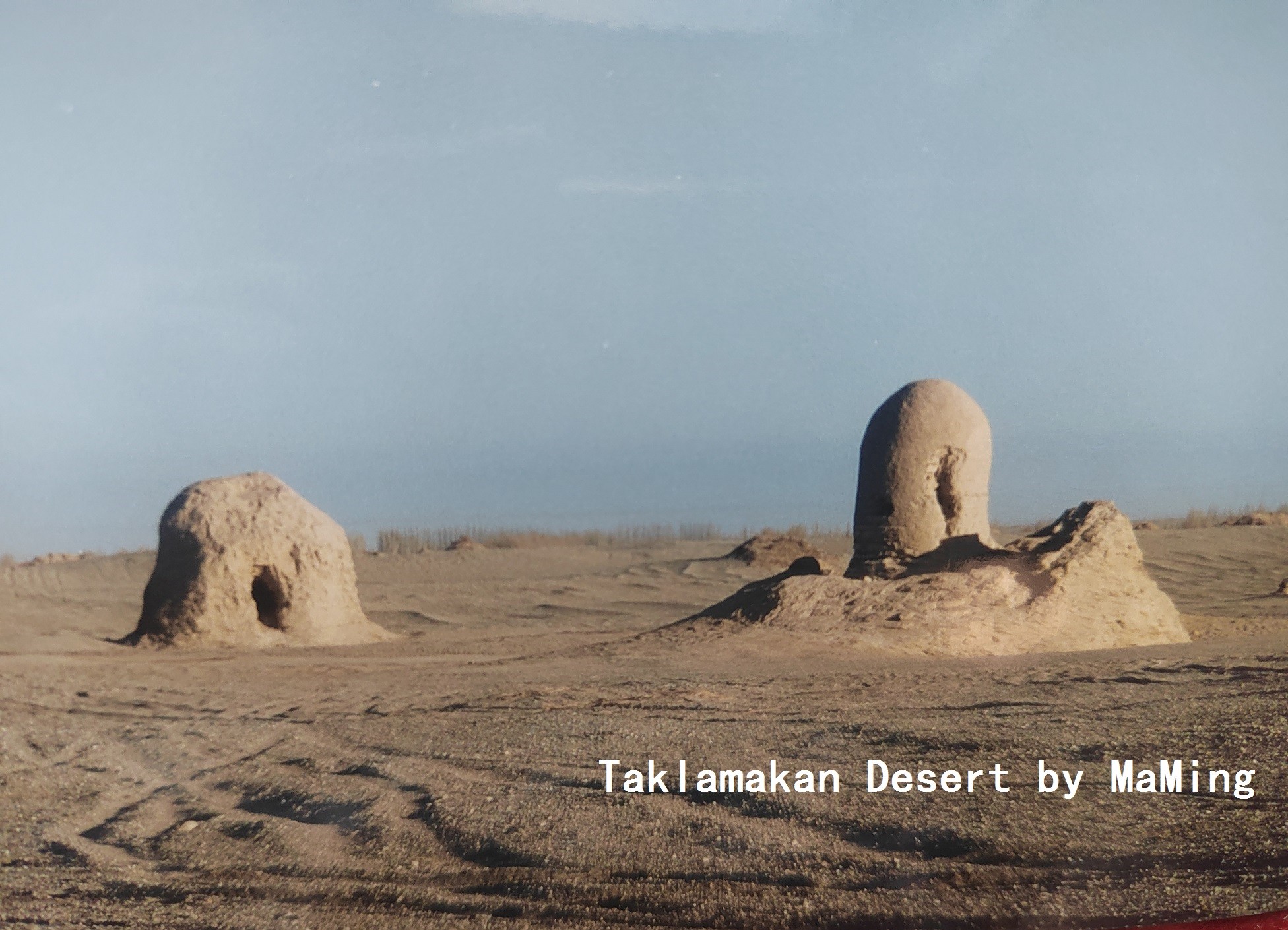

无数次地望着你啊,塔克拉玛干沙漠。横穿/斜穿或者纵穿,沿着唐僧、法显、斯文赫定的足迹,勇往直前

(马鸣 摄)

塔克拉玛干沙漠古代遗迹,诗和远方,不无误导,仅供想象和欣赏。上图与“圆沙”无关,远不及其古老

(马鸣 摄)

圆沙格子衫图案与斜纹服装,非常时髦,涉及独特的绳索编织技术或辫子工艺(中法联合科考队)

看似粗糙的毛料子,手工编织或者已经有了纺织机。不然很难达到每厘米72-100线的密度(圆沙考古队)

图片说明(关键词:山羊绒、毛衣、斜纹、混纺、开司米、染色,好像不是两三根竹签就可以打毛衣了)

看似粗糙的毛料子,放大看,手工编织或者已经有了纺织机(中法联合考古队)

这三个图案是通过不同颜色羊毛开司米线有节奏的排列得到的(圆沙考古队)

斜纹工艺和复杂图案,又让一些人扯出了“进口论”。就像三星堆,干脆说是外星人不好吗

连裹尸布的工艺都这么复杂,非常密集的编织手段,每厘米72针到100针(中法队)

这些织物都是用绳索或宽带子组合,包括各种衣服和装饰物(衬衫、裙子、长裤、袜子、护符、假发、毛线帽、彩色辫子等)。它们在塔克拉玛干沙漠干燥的沙丘下埋藏了几十个世纪,如今终于重见天日。毛料子当内衣穿,超前时髦,柔软如儿童襁褓,都可以贴身穿了,实际如此(中法联合考古队)

关于染料,除了矿物着色(见之前的圆沙谜团:磨石与石粉),植物和昆虫的色素提取,已经达到极高的水平。因为当时的社会丰衣足食,人们有更多的闲暇时间,从事纺织设计和印染工作

古今对比,竟然是有传承的,现在的南疆“织女”,延续了几千年前的手工艺,代代相传,生生不息

(马鸣 摄)

在圆沙出土的纺锤(左图),三千年来没有变化

(马鸣 摄)

在南疆,塔克拉玛干沙漠南缘,几乎每一个妇女(织女)都会捻毛线,这是编织或纺织的开始

(马鸣 摄)

我们以为,圆沙一定是有纺织机械的(丁安 摄)

我们认为,圆沙的绳子编织技术被认为是独一无二的,首先纺成纱线,然后通过两根、三根或更多根纱线组合在一起,然后向相反方向S扭转或者按照Z方式穿针引线。这个操作可以重复进行,将扭转的纱变成绳索和毛料子

我们找到了,还有我们没有找到的,完全不一样的纺织步骤(中法圆沙联合考古队)

丝绸几乎是塔克拉玛干沙漠遗址里最多出土的织物了,如尼雅、楼兰、小河、且末、若羌。可圆沙就是圆沙,她完全没有这样的汉文化的痕迹,一点都没有。

圆沙的毡子制作(上左),通过直接对原料进行精选、碾压、湿化和机械编织,使某些动物毛的纤维外层鳞片相互附着,这种结构只能够在显微镜下可以看清楚

驼毛、绵羊毛、山羊毛、羊绒,没有文字,只有图案,包括最古老的狮鹫吃山羊图。古人爱美不输今人,假发和彩色假辫子(下中)(中法圆沙队)

考古工作者在圆沙没有找到“织布机”,这并不意味着没有(图:卜琦茗子)。可以想象,圆沙人撤离的时候,没有忘记带走纺织“机械”,偶然会留下了几个精致小巧的纺锤,或当作陪葬品,或遗忘在城内故居的旮旯一角

圆沙考古队队长伊弟利斯(中方)和寇瑞娜(法方)告诉了我了一个“乌龙”事件:

左图是戴皇冠的假想方式,尖尖朝上,专家也有犯错误的时候(Dessin by T. Fournet,2001)。

而后来我们发掘的蒙面女,头上的铜冠(右图)倒了过来,尖尖朝下,纠正了之前的绘图错误 (马鸣 摄)

网络小知识(丁安 摄 / 弓夫的美篇 摄):纺织业诞生于五千多年前,传说在炎黄时期,黄帝的元妃‘嫘祖’发明了养蚕缫丝,从而出现了丝绸,在夏朝时期在王室的宫殿里就已经有了专门为王室饲养蚕的奴隶;而麻衣的出现则是人们发现一些植物如‘大麻’‘葛已’等等这些植物的纤维可以通过‘手搓’等一些处理工序形成很适合制作衣物的材料。中国的纺织业兴起代表着当地古人脱离了草衣兽皮这种只是为了防护和取暖的原始时代逐渐向衣物服饰的多功能发展,即美观、遮丑与更深层次的阶级代表意义。

历史知识(网络 AI / 图:卜琦茗子):棉花种植与起源 ? 棉花的起源可以追溯到5000年前左右的印度河流域,当时人们已经开始种植棉花。棉花在印度河流域的哈拉帕文明中得到了驯化,考古学家在巴基斯坦的摩亨佐达罗地区发现了公元前3250年至公元前2750年间的棉织品残片,这证明了棉花在当时已经被种植和使用了很长时间。据文献,棉花传入中国只有2000多年的历史,唐朝的棉花最早也是由新疆传入,新疆是中国最早种植棉花的地方之一,而这之前圆沙好像已经有了棉花(混纺),打破了中国的记录。

如今当地人的服饰和色彩,依然延续了几千年前的习惯和喜好

(马鸣 等摄)

中国是世界上较早开始生产纺织品的国家之一,但是棉花好像是舶来品,不属于中国。早在夏商时期就已经诞生了的‘麻’和‘丝绸’这两种服装材料,用于制作日常的服饰,并根据材料的珍贵程度上,很大方面,体现了阶级的划分,可以说纺织材料和纺织技术的不断进步,是与我们国家的文明发展及社会进步紧密相连的。

===========================

特别致谢(Acknowledgements)

特别感谢新疆考古所给我这次机会,还有克里雅河下游与圆沙古城探险队与法国科学研究中心中亚考古所( Corinne Debaine-Francfort 等5人)和新疆考古所(5人)合作。

不能面面俱到,这是一次不平凡的经历,千载难逢,刻骨铭心的记忆。感谢和田当地陪同人员、驼工、向导等,还有全体成员。

特别要感谢 S. Lepetz、伊弟利斯所长(Abduressul Idriss)、Corinne Debaine-Francfort、MAFCX(机构)、南香红等。

还有未曾谋面的实验室幕后英雄们,如 Albert Keller、J. Suire、Thibaud Fournet、Olivier Meyer、Nathalie Richard、Noel Lacoudre、J. Vasquez、Dominique Cardon、X. Renauld、EDF、P. Dal-Prā、Ch. Moulhérat、V. Terebenine、刘国瑞先生、刘玉生等。

===========================

参考文献(References)

Debaine-Francfort C. & Abduressul Idriss. 2001. Keriya, memoires d'un fleuve.Editions Findakly, Moulin de Suillyzeau.

Gao S, Cui Y, Yang Y, Duan R, Abuduresule I, Mair VH, Zhu H, Zhou H.2008. Mitochondrial DNA analysis of human remains from the Yuansha site in Xinjiang, China. Sci China C, Life Sci, 51(3): 205-213.

Ma Ming et.al. 1992. The survey of vertebrates in Taklimakan Desert centre. Chinese J. Zool. 27(5):41.

Ma Ming et.al. 1997. The biology report of Sino-Nipponian Scientific Exploration of foot in Taklimakan Desert, 1997. Arid Zone Research, 14(3): 55-58.

Ma Ming, S. Lepetz, Abuduresule Idriss and Liu Guorui. 2005. Records on the Vertebrates in the Desert at the Lower Reaches of Keriya River and at the Ruins of Yuansha City. Arid Land Geography, 28(5): 638-641.

Ma Ming. 2001. The distribution and ecological habits and characteristic of Xinjiang Ground Jays in Taklamakan Desert. Arid Zone Research, 18(3): 29-35.

郭艳荣. 2023. 再现圆沙古城. 大众考古(6).(西域研究)

马鸣 等.1992. 塔克拉玛干沙漠腹地动物调查. 动物学杂志,27(5):41.

马鸣、欧泳、段刚. 1997. `97中日塔克拉玛干沙漠徒步科学探险报告(生物部分). 干旱区研究,14(3):55-58.

马鸣. 1997. 徒步横穿塔克拉玛干大沙漠. 大自然(4):18-19.

马鸣,Geoff Carey, Richard Lewthwaite, 林超英, 等. 2000. 鸟类穿越塔克拉玛干沙漠腹地的新证据(The new evidence on the birds across the hinterland of the Taklimakan Desert).中国鸟类学研究(昆明:第四届海峡两岸鸟类学术研讨会文集).北京:中国林业出版社,322-326.

马鸣. 2001.塔克拉玛干沙漠白尾地鸦(Podoces biddulphi)的分布与生态习性.干旱区研究,18(3):29-35.

马鸣. 2004. 克里雅河下游的圆沙谜团. 大自然,(2):9-11.

马鸣,S. Lepetz, 伊弟利斯,刘国瑞. 2005. 克里雅河下游及圆沙古城脊椎动物考察记录. 干旱区地理,28(5):638-641.

马鸣. 2021. 库姆塔格沙漠调查记. 中国科学报,2021-10-28(第8版).

南香红. 2011. 圆沙故城无名之谜. 新疆都市报,C04.

王瑟. 2007. 揭开圆沙古城的神秘面纱. 光明日报,2007-03-29.

无名氏. 大漠的心脏——圆沙古城之谜.万方数据.

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自马鸣科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2048045-1482713.html?mobile=1

收藏