博文

她的名字叫晓庆

|

(谨以此文纪念三线建设60周年,纪念为此奉献的普通人和平凡事。)

(1)

她给我说起她的名字,是因为出生时,父亲正好去四川筹建新厂路过重庆,在朝天门码头看见一轮朝阳,就用了这喷薄而出的寓意。

此时上海内迁到四川的工厂已接近开工,职工也沿着嘉陵江上溯500公里,在一个叫阆中的地方定居下来,工厂也就取名叫阆中绸厂。

这次上海丽新织造厂的整体搬迁,汇集了上海丝织六厂、上海丝绸炼染厂、上海绢纺厂的部分技术人员到川北,建一个军品生产单位。

研发降落伞和武器绳带的同时,也将上海近现代织造技术带到内地,提升四川省纺织工业水平,让南充的传统丝绸业焕发新的活力。

南充虽号称千年绸都,但在当时,位于阆中的丝一厂,位于高坪的丝二厂,位于顺庆的丝三厂,都是以缫丝为主,并没有现代化的织绸。

是阆中绸厂的建设,使整个西南地区,有了第一个现代意义上的绸厂。具备年产卡普隆伞绸和民用绸240万米、绳带1900万米的能力。

那一年,是1966,是中国历史可以进入史册的年份,危害10年的文革正酝酿爆发,表面看上去还较为平静,但已经是山雨欲来风满楼。

纵然新换个地方,但也少不了揭发、批斗,同样要进学习班,同样要挖防空洞。古城西门及城墙,就是建厂初期破四旧,而被绸厂拆除的。

(2)

丽新织造厂,创办者是无锡仅次于荣家的唐家。唐骧庭出生于1879年,早年继承家族土布庄及夏布皮货行,后创立九余绸布庄。

1916年,他与婺源商人程敬堂合资,收购濒临倒闭的无锡冠华织布厂,并改名丽华织布厂开始营运,唐骧廷任经理,程敬堂任协理。

次子唐君远1922年东吴大学毕业,也回乡组成早期经营的三驾马车,1922年创办丽新机器染织公司,1935年兴办协新毛纺织染厂。

这是中国首家毛纺及织染全流程企业,具有自发电能力。因抵制日货,不与日商合作,日军侵占无锡后,将丽华、协新等厂烧毁、占据。

唐骧庭避居上海租界,开设昌兴纺织印染整理公司。抗战胜利后建立上海丽新总公司,下设纺、织、印染三厂及上海协新毛纺织厂。

唐骧庭1949年退休,次子唐君远接任,率先申请公私合营。任上海协新毛纺厂经理兼丽新纺织印染厂经理、上海市毛麻纺织公司经理。

1950年,丽新和昌兴合并组建企业,称为丽新纺织漂染整理公司上海新厂。下属两个棉纺织厂和一个印染厂,归属上海纺织工业局。

其中丽新第一棉纺织厂,1961年改名丽新织造厂,于1966年与上海丝织六厂、上海丝绸炼染厂、上海绢纺厂等,一同组建了阆中绸厂。

(3)

搬迁从1964年就开始了,当时叫支内。那几年,上海工厂外迁是常态。去沈阳、长春叫支援东北,去西安、兰州叫支援大西北。

不同于以往去大地方,这次来阆中只是个县城。也不同于三线后期的大规模搬迁,这次在阆中只建了一个工厂,清一色只有上海人。

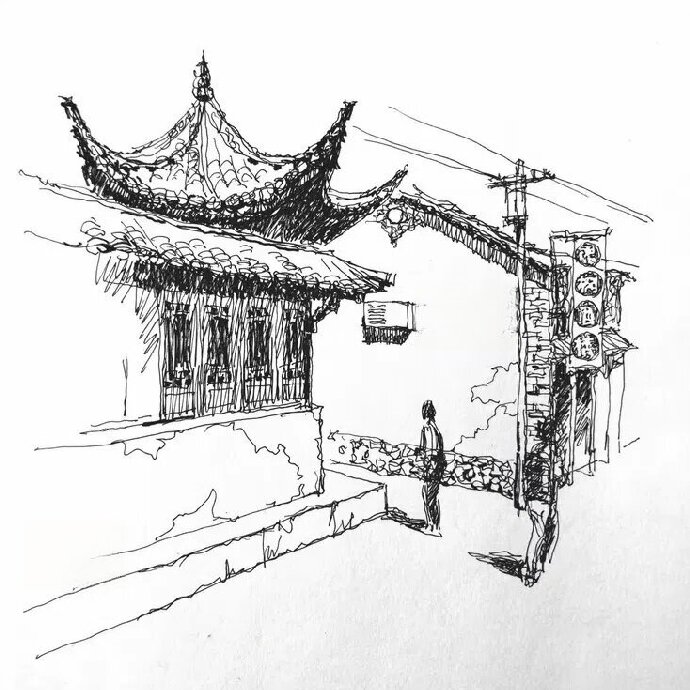

绸厂集中在西门一带,约占当时阆中县城五分之一面积。有自己的医院、学校、食堂和电影院。他们只说上海话,稍微学点当地口音。

但阆中县城实在太小,位于一个封闭的半岛上,低头不见抬头见,逐渐就相互认识。和后来三线厂建在远郊相比,已算是深度融合。

试想当时大约3万人,已日渐式微的阆中古城,迎来3千个上海人,对其风格的重塑,对习惯和认知的改变,我一直觉得,是脱胎换骨的。

阆中很快就不一样了,完整的丝绸工业能力,配套的电力及供水,消暑及避寒设施,特别由内而外的时尚,让附近城市,望尘莫及。

阆中当时有个丝厂,是南充地区丝一厂,还有个为此建设的供电厂,一个号称亚洲最大的蚕种场,和一个培养海军航空兵的部队院校,

绸厂的迁入,除带来上海近现代的工业文明外,还引入江南地区骄傲几个世纪的文化传承,让每况愈下的阆中古城,焕发出新的活力。

(4)

但对上海人来说,当时好难适应。除生活环境天差地别,工厂是整体搬迁,不来就另谋生路,要做好职工的思想工作,真心的不容易。

还有随迁家属,有的在上海就有好的职业,大学教师,医院医生。都要放弃个人前途,到陌生地方去从头开始,想来真是不可思议。

她说母亲就很抗拒,基于较好家世,承受不了委屈。无奈父亲太上进,又在管筹建,执意要去,还要把三个孩子户口都迁到内地。

最后好说歹说,留下最大的男孩,正好面临上学,跟着爷爷奶奶在上海读书。而她是最小的一个,当时不满周岁,还有个四岁的哥哥。

为此,她总和我说起永宁,说她们从上海北站出发,坐40小时火车到广元,再坐7小时长途汽车到阆中,这里恰好是公路一半的地方。

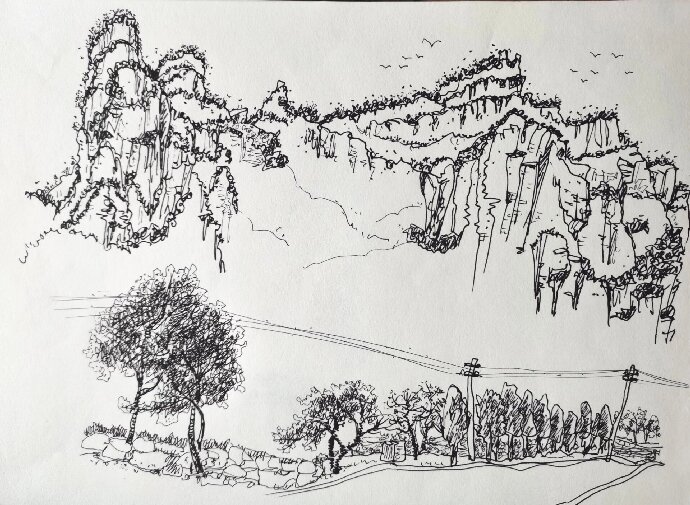

苍溪县的永宁镇,当时叫永宁铺,她说母亲每带她路过这里,都会面对茫茫群山,放声地痛哭。成为她童年记忆里,最挥之不去的东西。

这让我感怀,总在想那个拖家带口的女人,从繁华的大都市里出来,千里奔赴,举目无亲,像被抛弃在了,前不巴村后不着店的永宁。

这是道路盘旋到海拔最高的地方,也是最容易晕车的地方,冬天遭遇下雪,夏天暴雨滂沱。满眼是冷峻的群山,连绵起伏,苍茫无垠。

(5)

广元到阆中156公里,我父亲曾在阆中驻广元的转运站上班。也就是把从上海运来的物资,在火车站接收,再转运到嘉陵江上的轮船。

轮船顺着江水,一直开到阆中。除运送设备外,还要把广旺矿务局的煤,拉到丝绸供电厂发电,保障丝绸两厂生产,剩下的供给县城。

我随父亲也到过永宁,所以能理解一个女士,带着疲惫不堪的几个孩子,一路盘旋上山,或晕车,或受冷受热,会有怎样的心情?

当时转运站有一群,大大小小的男孩,或学前,或正放暑假。或跟着大人忙,一起到车站、码头办交接,或约到一起,在院子里玩耍。

孩子王叫“乙醇”,就偷偷领着我们,去看拉煤的火车嗨哧嗨哧,爬上高高的工位架卸煤。或看转运车沿着弯弯铁轨,哐当哐当驶向江边。

忽然有一天,大家都听见,他家撕心裂肺的哭喊。原来“乙醇”一个人跑到下西坝,在老铁桥和皇泽寺隧洞之间,被旺苍开来的煤车撞死。

我以为她听到这里会流泪,像经常说的会一个人偷偷地哭。但她却说被大人带着奔波才叫幸运,那些留守上海的孩子才叫是备受煎熬。

我知道她想起了她大哥,那个1958年出生,留在上海读书的孩子。1973年以后的全家福照片里,就永远地消失了,说起来都是泪啊。

(6)

我高二那年,她读初一,相差四个年级。

只记得她个子很高,比同年级女生都高。但年龄小,喜欢跟着别人,小心翼翼的样子。不经意见到,还有些害羞,一溜烟地跑过。

她说她不记得初中穿没穿过裙子,但确信没和同学排过节目,即或是大合唱,也会练到最后而被老师换掉。印象中只有小学参加过演出,还是和高年级一起。这话说起来有些让人不信。

因为她当时实在是,极美极美的女生,特别地温顺懂事。为此她给我发了初一的照片,是站在西门外中坝上拍的。脚下有芦苇残根,还有鹅卵石堆。背景是锦屏山的余脉,一路绵延到龙王滩的那段。

从大剑山流淌下来的溪流,出剑门关后一路向南,汇成一条叫白溪濠的河流,到龙王滩来和嘉陵江汇合,然后绕着古城转弯,南下东进反身往北,在二道沟接纳东河后又掉头向南。

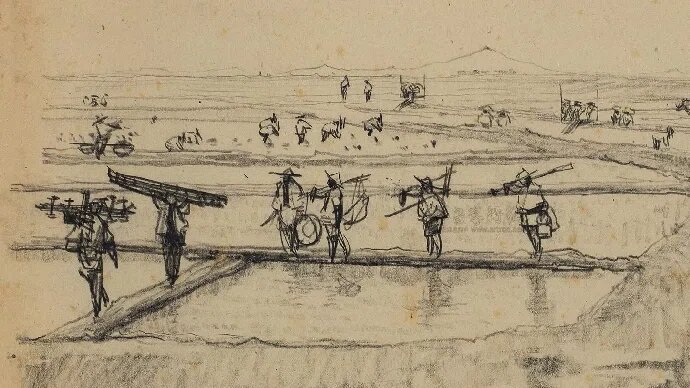

龙王滩自古便是个险要之地,滩石嶙峋,水流湍急。船运到此,上行艰难,下行危险。所以在她的身后,就有几个纤夫一字排开,赤着足,弓着腰,正在奋力拉纤。

衬着她亭亭玉立的身材,确实是极美极美的画面。

(7)

她面容也是姣好的,瓜子脸,左右两条长辫。这和当时正时兴的短发不同,也和样板戏明星的圆脸不同。没有时代的飒爽英姿,却透着浓浓的知性,和城市文明才有的精致。

因为她就来自大城市,是如假包换的上海孩子。父母所在的阆中绸厂,是几年前从上海迁来的。我想当时,她应该还不会说四川话,普通话也应该不会。

绸厂建在阆中城西,那里清一色的上海人。家里大人讲上海话,幼儿园小学讲上海话,所以她上初中之前,应该只会讲上海话。

而她一进初中,就是学校的英语广播员。当时不学外语,有英语基础的孩子,大多因为家庭原因。她说她从小就特别娇气,是出了名的那种娇气,胆子小还尤其爱哭,做不了革命事业接班人。

满脸无辜和自责,却掩不住内心坚定。投身于时代洪流,进行灵魂深处的改造。在校办工厂操练技能,到试验田里挥洒汗水。也是一颗红心两种准备,抱定中学毕业就进工厂,或上山下乡的。

那时候身边留一,就是孩子多的家庭,只留一个进厂,其它的都要下乡。而家里通常都是让男孩去下乡,女孩注定要进工厂,所以她注定是要进绸厂的。

(8)

好在时运不错,突然就恢复高考。

阆中中学是省重点,后来还升级为国家示范,大门正好和绸厂大门对着。所以我们上初中的时候,工宣队队长是绸厂派的,党总支书记也是上海人,由绸厂的工会主席兼任,他在抗战时期就加入了新四军。

校长是四川广安人,中央大学毕业,解放战争时期在重庆入党,参加地下活动。阆中中学校园里,有一块宋仁宗时期的石碑,可以佐证办学历史。即使是正规新学,也在上世纪初就开办了。

既然是老学校,就有些教书育人的理念和方法,不会人云亦云,还时常推陈出新。加上绸厂有意无意地加持,江南人的文化自觉。让我一直觉得,在那个混乱年代,在这样的学校里学习,是人生的一大幸事。

阆中中学当时,是四川省十大体育优秀单位。不让高考那段时间,我们初中的分班,是按体育项目来的。总共九个班,分两个男篮班,两个男排班,两个女篮班,两个女排班,一个足球班。

三班是女排班,但我是班长。因为教室原因,三班人数最少,只有不到50人。就有10个上海同学,其中6位是女生。这也是我第一次接触她们,因为绸厂有子弟小学,到初中才升入本地中学。

班委一共5人,我是班长。副班长和文娱委员都是绸厂子弟,上海人。学习委员也是女生,是学校老师的孩子。体育委员是男生,是阆中学道街的。

其实当时,男女同学是互相不说话的。但我似然又依稀记得,我们四个男生第一次到绸厂看露天电影,是四个上海女生给我们在家里去搬的凳子。可见表面上不说话,但同学情谊一直都在。

初中共三届学生,分别对应学工、学农、学军。学工的到绸厂的车间里比拼,学军的到海校的操场上集训。而我们这一届被定为学农,学校就在张飞庙后边开了九块地,面积都是一亩。既然无法在学习成绩上竞争,就在每年的粮食收成上比高低。

以为上海女生很娇气,其实她们真能吃苦。

(9)

恢复高考后,阆中中学改为以高中培养为主。初中也就从我进去时的九个班,缩减到她考上时的两个班。因此她们,也就成了阆中最早一批,从初中就开始培养的精英孩子。

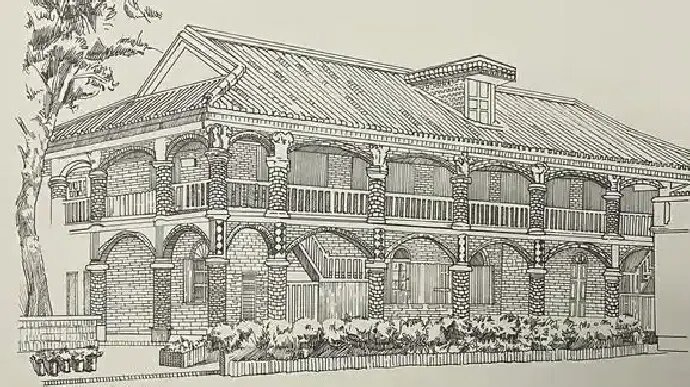

她们一进校,就和我们共同拥有学校最靠里的西院,共用一栋木结构的红楼。青砖黑瓦,红色框架,浓浓的民国风。楼梯、地板和走廊扶手,都是刷了红漆的实木。通向二楼的门楣上,夹层玻璃框的中央,用木条镶嵌出一颗红颜色的五角星,特别地醒目,让我至今都还记得。

我们初中时九个班,到高中只剩五个班。恢复高考后,阆中中学被定为首批的省重点。又选出我们一班,作为重点中的重点。而我又是这,唯一重点班里,数一数二的优秀孩子。

比如这一次,她46年后联系上我,就是为了聊当初。讲她进初中后的第一次绽放,第一学期获得校三好学生,就在领奖台上遇见过我,还羡慕我连续上去过三次。

那是1978年底,我们高考前最后一次比拼,阆中中学只设语文、数学、物理三门竞赛,我就获得了语文第一名,物理第一名,数学第二名的好成绩。

其实我想告诉她,当时我并不满意。就说数学吧,一进高中我就是第二,再考还是第二。第一名转学走了,我还是第二。这次竞赛继续当第二。虽然第一名换来换去,但都不是我。

(10)

想来也不容易啊,阆中中学是当地唯一的省重点,后来还入选了国家示范,当时也没有超级中学来掐尖。阆中中学的第一,就算是阆中第一吧?

那可是自古出状元的地方,更别说还有个绸厂,从上海迁来的孩子,来自文风昌盛之地,对竞赛总虎视眈眈。还有那个海校,子弟也在阆中中学读书,是来自北方的强劲对手。

那次的表彰仪式也很隆重,记得是一个雨后,在阆中中学大操场上,主席台设在已被拆除的大礼堂后方。校领导全体出席,校长一门课一门课宣布,学生一个一个上台领奖。

她说她看见我连续上去了三次,三次从领奖台走下来,都是万分不好意思的样子。个子不很突出,但斯文里带着秀气。我告诉她,高中毕业我只有1米74,1米80是上大学以后的事,只是后来没见到过。

我还想起当时,从领奖台往下走的时候,确实也很想看清,这群自带小凳子,坐在第一排的初一女生。阆中中学初中只招两个班的精英孩子,是怎样的天资聪颖?

她们刚进初中那会,因为和我们在同一个院子,同一栋楼里。所以在每一个课间,我们都会三三两两,或站着,或靠着,隔着二楼红颜色的扶手,欣赏楼下的追逐,天真无邪,自由自在,也隐隐勾起我们,对年少时的回忆。

上海同学是首次和四川同学打闹在一起,听她们要么是叽叽喳喳,满口的上海话。要么是被当地同学,不停纠正的四川口音。

她也告诉我说,当时楼下这些人当中,后来有三人考上了清北,是阆中中学恢复高考初期,最成功的一届。而我们的班主任,后来也接管了她们,一直拿我们给她们做榜样。

这当然也包括我。

(11)

我还说,我对她也很有印象,特别看见穿排球队服的那张,就能想起。个子最高,年龄却很小,胆子也最小,总小心翼翼地。她起先说千真万确,但后来又改口,说但愿你记忆中的那个人,能和我对得上。

她总说母亲很强势,要求高,管得严,不让她接触到,影响她学习的人。基于当时成绩,起初的理想,也敢脱口就说出,要考北京大学。虽然后来没考上有些自嘲,但少年的壮志可钦可佩。

我还说她小时候胆小,是否和留守上海的大哥,在1973年不幸去世有关系?当时才7岁的女孩,又天性善感的性格。

她说从那以后,父母关系也跌入谷底,有事没事在家里互撕。母亲也常带她回上海,每次路过永宁,也会面对苍茫群山,放声地痛哭,很多年才摆脱出来。

其实上海也具体啊,当时房子小,一家人迁走了,别人就希望你永远消失。留守上海的大哥,究竟受过多少磨难?就成了她家人心底,永远的疤痕。

而她当时,真心地长得可爱,特别地温顺懂事,成绩好,家境也优越,吃的用的都很高档。现在只看那些,她父母用心拍摄,留存整齐的照片,就特别地珍贵。

她也发给我看了些,见她在西门坐过的石犀牛是有嘴的,在张飞庙靠过的狮子是铸铁的。而这一切,都在文革那些年损毁。犀牛的嘴已被敲断,铸铁狮子已被融化。阆中人当时没这个意识,也没这个条件,把这些影像,都一一留下。

特别是梁思成记载过的,有4.3米高的国保文物,全国唯一的唐代铁经幢,被化了铁水铸了农具,成了阆中永恒的痛。

(12)

她也说她在网上,仔细读过我所有文章。但我还是不敢确信,她就是我的小迷妹,虽然希望就是。

甚至还说起,我在红袖添香里写的《校园随想》,让她读过好几次,就想找到自己的影子。靓丽的模样,优异的成绩,况且还是每天广播里的,英语播音员。

我解释说《校园随想》是写大学,中学提及很少。但我也坦白,她初中第一次做礼仪,是给校运会做引导员,就举的是我们年级的牌子。但她举的是闭幕式,而开幕式走在我前边举牌子的女生,就曾经驻留在我心底。

我在领奖的路上找过她,不少诗歌的意象都来自她,不少散文的感悟都源于她。就像张爱玲说的,读过的书,走过的路,爱过的人,藏在一生的气质里。

这段经历非常短,随即参加高考,随即告别家乡。起初回去还见到,后来找不见了,才逐渐忘掉。几十年过去了,归来已不是少年,但藏在心底的那份美好,却一直都在。

甚至高考前几个月,我们就搬离了木楼。不知是怕她们影响我们,还是怕我们影响她们。让我在高考冲刺阶段,还每天走很长的路,来这西院里漫步,来这木楼下张望,总在唱那首《花儿为什么这样红》。

“那是用了青春和热血来浇灌”。

(完)

2025年9月3日

https://wap.sciencenet.cn/blog-1227666-1502310.html

上一篇:青山无处不藏云

下一篇:夜宿来凤驿