精选

精选

青藏高原的隆升与弹出构造

梁光河

中国科学院大学

青藏高原是世界第三极,其隆升机制是什么?有没有简化的模型可以描述?本文说明青藏高原的隆升机制与弹出构造密切相关。

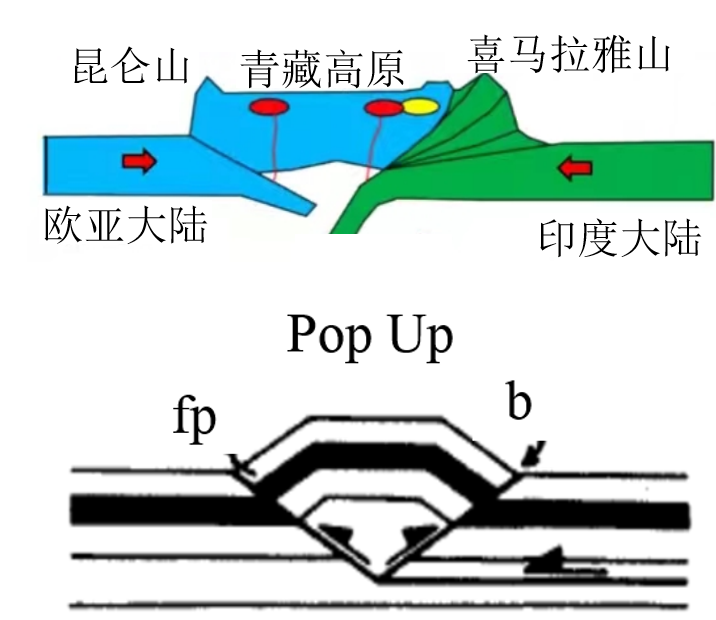

1 弹出构造概念

挤压环境下逆冲推覆构造主要包括弹出(Pop Up)构造模式和蛇头(Snake’s Head)构造模式,这两种模式的实质都是使地层叠置缩短,其中弹出构造模式十分常见,它是双向俯冲导致的断块弹出,而蛇头构造模式是单向俯冲导致的弹出。其结果使地壳(地层)加厚,地形抬升形成高原山脉。

图1挤压环境下逆冲推覆构造的两种主要模式(McClay,2007)

2 青藏高原隆升与弹出构造模式

青藏高原普遍存在3个层级尺度的弹出构造:

(1)宏观尺度层级

宏观上看,青藏高原的隆升是印度大陆板块和欧亚大陆板块分别在南、北两侧俯冲造成的青藏高原地块组合隆升的结果,这种隆升就是逆冲推覆弹出构造(图2)。

图2宏观上青藏高原隆升模式与逆冲推覆弹出模式对比

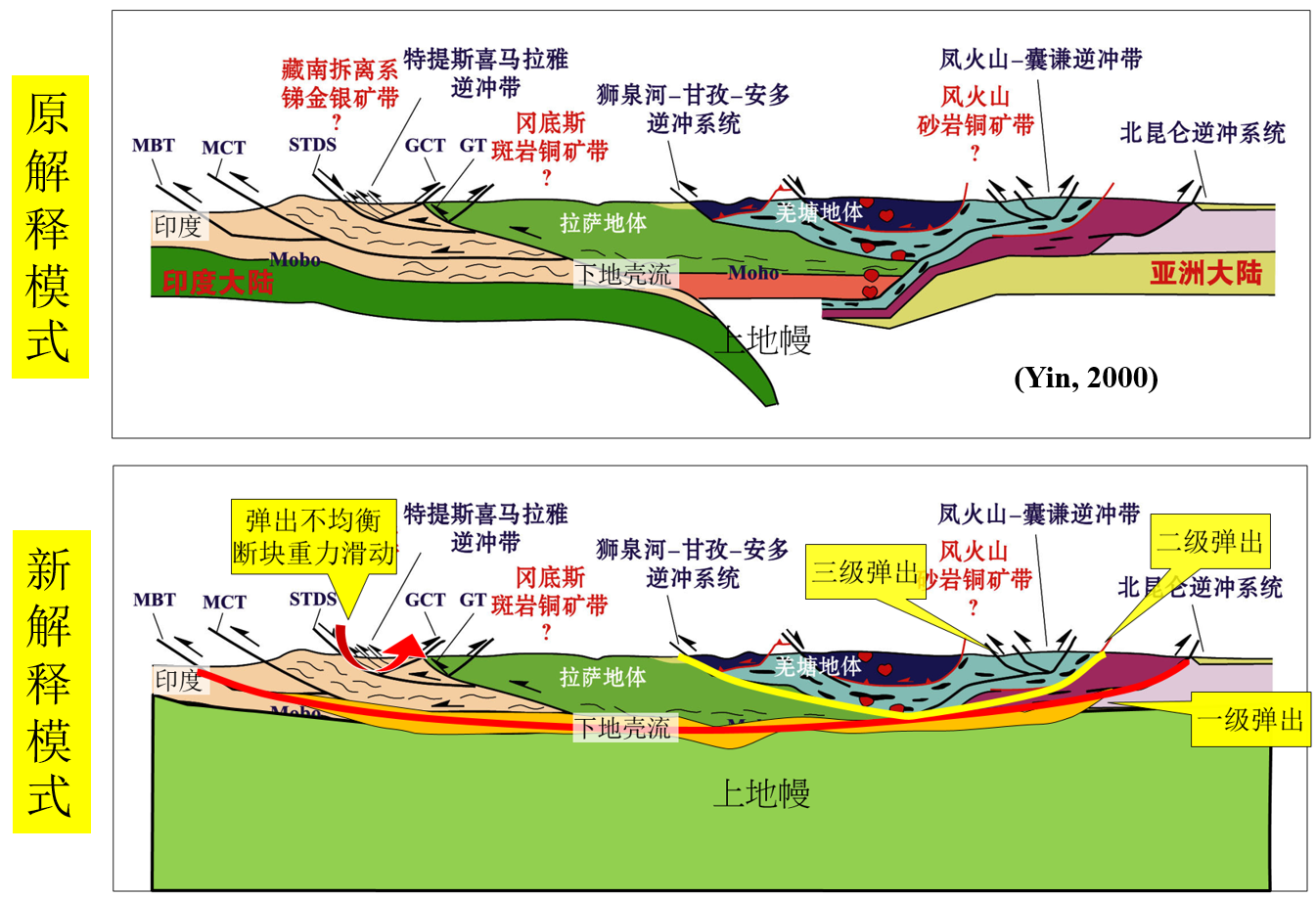

图3是传统的青藏高原隆升模式与新解释的逆冲推覆弹出模式对比,上图是传统解释模式,下图为新解释模式。新解释模式说明青藏高原的隆升至少包含三级弹出构造,也说明新大陆漂移模型给出的印度大陆板块漂移在深度上只到莫霍面,并不包括所谓的岩石圈地幔(岩石圈地幔也是上地幔),而且下地壳流模型更符合事实,因为青藏高原主体没有70公里以下的中深源地震,因此没有岩石圈地幔的深俯冲活动形成的深大断裂。多个层级的弹出构造叠加地壳流的挤出,使得青藏高原地块组合群发生了大幅度的地壳缩短。

图3传统的青藏高原隆升模式与新解释的逆冲推覆弹出模式对比(改自Yin,2000),上图是传统解释模式,下图为新解释模式

(2)中观尺度层级

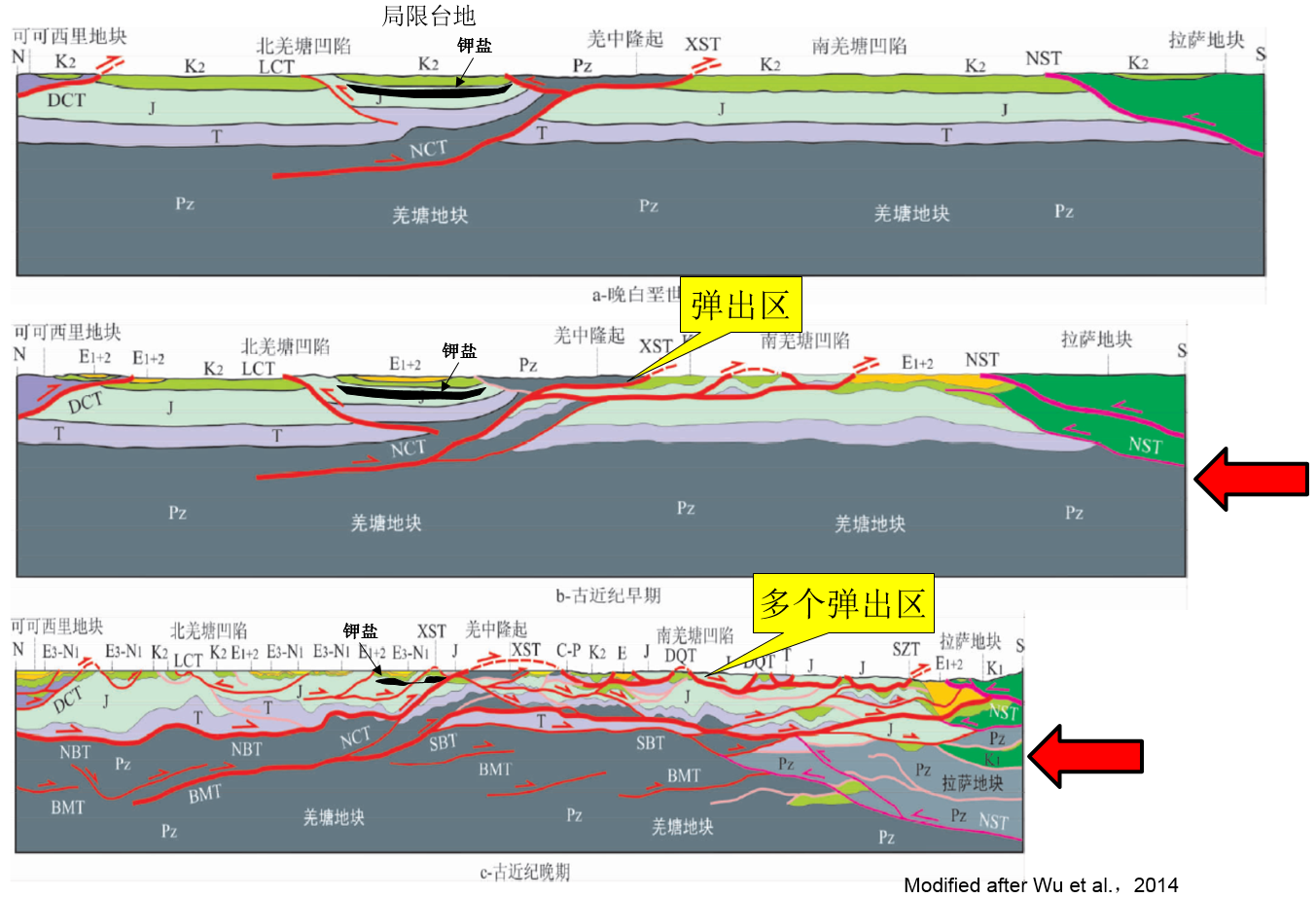

吴珍汉等(2014)通过羌塘盆地石油地震勘探剖面的构造演化历史说明,在印度大陆与欧亚碰撞过程中,对羌塘盆地发生了重大构造改造。随着印度大陆和拉萨地块从南往北的挤压作用,浅部的侏罗和白垩地层被广泛发育的逆冲推覆构造破坏改造,同时上覆白垩系和新生界地层被广泛剥蚀。其中弹出构造模式普遍存在(图4)

图4羌塘盆地晚白垩世-古近纪晚期构造演化(改自吴珍汉等,2014)

(剖面垂向放大,红色线条表示逆冲断层,淡红色线条表示早期逆冲断层)

(3)微观尺度层级

横穿羌塘盆地古油藏的人工反射地震勘探剖面和地质解释剖面也说明在更细节的微观尺度上,弹出构造普遍存在(图5)。

图5羌塘盆地横穿古油藏的地震反射剖面与地质解释剖面(改自吴珍汉等,2014)

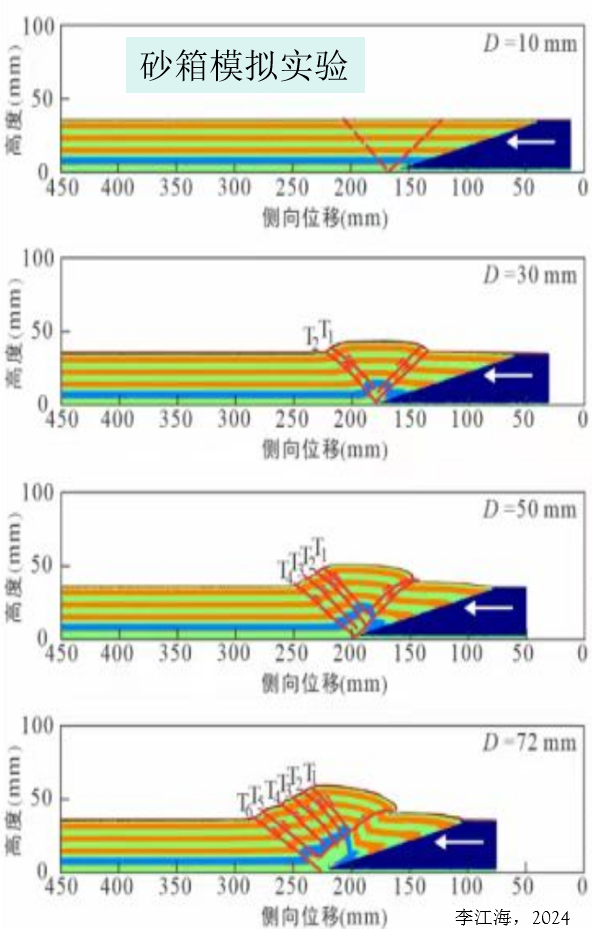

3 砂箱模拟实验结果

砂箱模拟实验说明,在刚性较强的大陆板块挤压下刚性较弱的大陆板块会产生弹出构造变形(图6)。这从理论模拟实验方面证明在右侧印度克拉通刚性较大板块的俯冲挤压作用下,刚性较弱的青藏高原地块组合会产生显著的弹出构造变形。值得一提的是弹出构造是简化的正花状构造,是单纯挤压环境下的产物,而花状构造往往是挤压走滑的产物。

图6 砂箱模拟实验说明在右侧刚性块体俯冲挤压作用下产生的构造变形特征(李江海,2024)。

4 结论

青藏高原的隆升与弹出构造模式密切相关。青藏高原普遍存在多个层级的弹出构造,弹出构造和下地壳流模式组合更符合地质构造运动规律,也更符合地震观测事实,多个层级的弹出构造叠加地壳流的挤出,使得青藏高原地块组合群发生了大幅度的地壳缩短。

参考文献略

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自梁光河科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1074480-1472253.html?mobile=1

收藏