1998年秋,在北京西山召开的一场空间物理战略研讨会上,20多位中国顶尖空间物理学家热火朝天地讨论我国空间科学的发展现状。

大家提到一个关键问题:中国有一流的科学家,却没有一手的空间科学数据,无论是空间科学、空间技术还是空间应用都落后于各航天大国。

在场所有人如鲠在喉,共同呼吁:“中国必须有自己的空间科学卫星。”

随后,空间物理学家、中国科学院院士刘振兴等人以更加坚定的决心,更加努力地将一个大胆的设想变成现实——用两颗科学卫星完成对地球空间的多点探测。

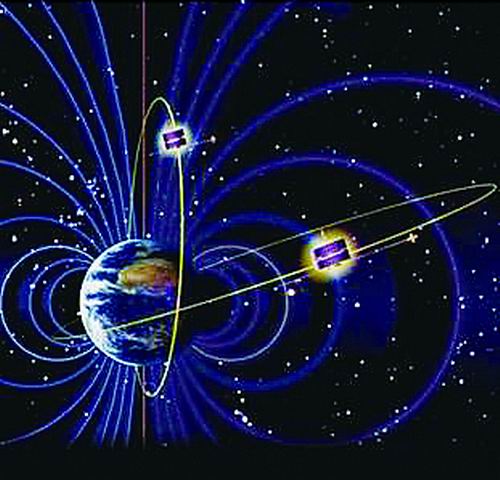

2004年,在中国科学家与欧洲科学家的共同努力下,我国首个空间科学卫星计划——地球空间双星探测计划(以下简称“双星计划”)成功实施。从此,中国人有了自己的空间科学卫星,中国空间科学的新纪元由此开启。

“双星计划”在轨示意图。

双向奔赴

1997年11月,时任欧洲空间局(以下简称欧空局)空间科学部主任罗格·博奈带着一众科学家来到中国科学院空间科学与应用研究中心(现为中国科学院国家空间科学中心,以下简称空间中心),检查欧空局“星簇计划”(Cluster)中的中国科学数据中心建设情况。他们和中国科学家们坐在一起,为命途多舛的“星簇计划”出谋划策。

“星簇计划”是欧空局于1983年提出的科学卫星探测计划,目标是用4颗卫星星座在极轨轨道上飞行,对地球磁层空间进行实地探测。1990年11月,刘振兴向欧空局申请加入“星簇计划”卫星科学数据系统,在我国建设科学数据与研究中心,1992年2月该提案获得通过。

不幸的是,1996年“星簇计划”搭乘的法国阿丽亚娜V型火箭在发射数十秒后爆炸,4颗卫星全部陨灭于火光之中。1997年,心有不甘的欧空局重启“星簇计划”,科学数据中心的建设也再度提上日程。

在此次来访期间一次会议上,中欧双方科学家各自报告现有工作和未来设想。刘振兴的报告讲到了“双星计划”。

“双星计划”是由刘振兴等专家于1997年牵头提出的一个科学卫星探测计划构想,预期用一颗环绕赤道附近飞行的卫星和一颗极轨卫星,对地球磁层进行探测。这一计划瞄准当时地球空间最具挑战性的科学问题——磁层空间暴驱动和触发机制的全球多时空尺度的物理过程。

听完报告,欧空局代表团突然提出休会要求,他们聚集到楼道里,低声交流了一会儿。等大家重新回到会场,罗格·博奈举手询问:“我们能不能加入你们的‘双星计划’?”

原来,欧空局“星簇计划”里的4颗编队飞行卫星之间距离不远,从宇宙中看,它们几乎还是在地球极轨上环绕的一个“点”。如果能够参与“双星计划”,欧方科学家不但能获得赤道面的信息,还能获得极轨面较低轨道的信息,对地球空间开展多达六点的探测。

对于中国科学家来说,这是一次难得的机会。当时我国还没做过专门的科学卫星,如果与欧空局合作,将有机会获得更高水平的科学探测载荷、学习到更成熟的技术和空间科学卫星计划工程管理经验。

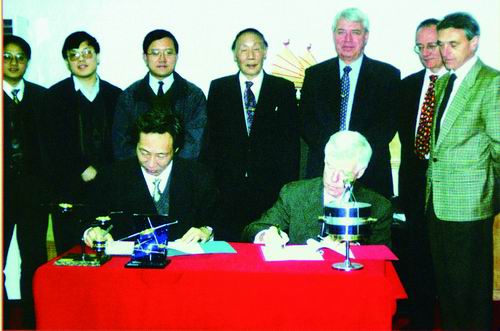

双方一拍即合,当即在北京签署了“双星计划”与“星簇计划”合作的协定书。

2000年4月,经原国防科工委和中国航天科技集团协调,确定将“双星计划”的总体任务交由中国空间技术研究院(即中国航天科技集团公司五院),空间中心负责地面应用系统和卫星载荷系统的建设、设计和研制。2001年7月9日,中国国家航天局和欧空局在法国巴黎正式签署中欧“双星计划”合作协议。2002年9月,原国防科工委、原国家计委、财政部联合向中国科学院、中国航天科技集团印发通知,正式批准“双星计划”立项。根据“双星计划”工程任务分工,卫星系统由航天东方红卫星有限公司负责。

1997年11月,欧空局空间科学部主任一行访问空间中心,签署“双星计划”与“星簇计划”合作的协定书。

技术挑战

顺利达成合作,中方团队干劲十足。但对当时从未发射过科学卫星的中国而言,每一步都得“摸着石头过河”。

原国防科工委和中国科学院集结诸多顶尖力量,打造了一支“王牌战队”,为“双星计划”保驾护航。中国科学院院士、“两弹一星”功勋奖章获得者王希季担任工程总设计师,卫星控制系统“大拿”倪行震担任工程副总设计师,“双星计划”的提出者刘振兴担任工程首席科学家,时任空间中心副主任吴季担任地面应用系统总师、总指挥、中欧合作总协调人。

“双星计划”的两颗卫星分别被命名为“探测一号”和“探测二号”,共配备了16台科学探测仪器,覆盖多项空间环境和物理参数的探测,其中8台由空间中心研制、7台由欧空局提供,剩下的1台由双方合作研制。

“双星计划”的两颗卫星。

“双星计划”为中国科学家带来了前所未有的三重挑战。

一是卫星自身的磁场控制问题。如果要精密测量动态变化的地球磁层,必须将卫星自身磁场强度控制在很小的数值范围内。距离卫星表面2.5米处,卫星产生的磁场不能大于1.5纳特斯拉。这是此前从未实现过的指标。

二是卫星表面电位控制问题。为了确保卫星携带的科学载荷能精准获取低能段探测数据,卫星需要配备主动电位控制仪,通过释放金属铟粒子,把卫星的电位控制在1伏特以下。

三是数据传输问题。两颗卫星都要沿大椭圆形轨道运行,卫星与地面接收站的距离变化很大,这就需要设计出一个变速率的数据传输方案,保证卫星在运行轨道的任何位置都能可靠高效地将数据传送回地面。

当时,我国在空间科学探测设备的研制上没有太多经验,一些科学探测仪器只在低轨的气象卫星上运行过,从未进入过地球辐射带经受恶劣空间环境的考验。经过不懈的攻关,科研团队完成了任务。2002年6月,在空间中心的努力下,国内有效载荷、公用设备通过卫星总体验收,7月在中国空间技术研究院进行整星剩磁测试。

“尽管当时我们很多仪器和技术的水平与国际存在差距,但通过和欧空局合作,我们不断正视自己的不足,这对我们的帮助很大。”回忆起那段岁月,再比照我国现在的科学载荷研制水平,吴季不禁感慨,“‘双星计划’实际上是一个起点,让我国的空间探测快速提高到国际水平。”

联调风波

在中欧双方均完成自身载荷研制任务后,“双星计划”迎来国际合作的关键一步:共同完成有效载荷预集成测试,确保中方研制的载荷数据管理系统能与欧洲提供的科学载荷顺利对接。

根据合作协议,欧方研制的仪器数据要先传到中方研制的卫星平台设备上,再集中打包发送至地面。然而,由于双方的仪器设备制式不同,想要接收到对方的信号,就得设计专门的接口,让仪器和平台设备之间实现自由“通话”。

然而,在“双星计划”的联合调试(以下简称联调)过程中,发生了一场风波。

2002年9月16日,空间中心组织“双星计划”赴欧联调实验队一行20多人,远赴英国帝国理工学院,进行“双星计划”欧洲载荷预集成测试。吴季任队长,时任空间中心空间综合电子技术研究室主任孙辉先、时任“双星计划”应用系统副总设计师蔡金荣任副队长。

出发时,大家斗志昂扬,准备大展身手。可刚到帝国理工学院,就被泼了“冷水”。欧方觉得中方人数太多,只允许几个人进入实验室。无奈之下,其余的科研人员只能在咖啡厅焦急等待。

没过两天,联调出了问题。中欧双方的仪器连接起来后,信号无法传输和接收。双方对照数据接口文件,把各自设备里里外外检查了好几遍,都没有发现问题。

两边的仪器都符合标准,为什么“通话”会失败呢?

就在双方一筹莫展之时,孙辉先要来了对方的电路图,从密密麻麻的图纸上看出了端倪。他会心一笑:“我知道问题出在哪儿了!”

中欧双方的研究人员不由得围聚过来,孙辉先解释了信号不通的原因,而后安排人员将接口电路板中变压器的一根接地线断开,中欧两台仪器的信号果然顺畅接通了。

2003 年,中方科研人员在英国验收欧方科学载荷。

大家这才明白,原来中方团队按照欧空局提供的数据接口文件设计了仪器,但欧空局调整了文件内容,却没有及时告知中方。

“乌龙”事件后,欧方团队对中方科学家的专业性有了信任。当晚,他们盛情款待中方团队。此后,中方科学家也可以自由进出实验室了。

更让合作者惊叹的是,中国科学家仅用1个月就完成了原本需要3个月甚至半年才能完成的联调工作。从2002年9月16日到10月10日,中方团队在英国不仅圆满完成了全部对接实验,而且向欧方展现了中国科学家的专业和高效。这是中国科学院第一次以大型实验队的组织形式赴欧洲进行航天高技术领域国际合作,欧方团队形容此次合作“超乎寻常的成功”。

“双方建立起信任后,合作非常融洽。”孙辉先说。

2002年,“双星计划”赴欧洲联调结束后,实验队与欧洲合作伙伴合影。

成功发射

解决联调的关键问题后,“双星计划”进入正样阶段,两颗卫星即将交付。这是整个卫星研制最紧张的时期。然而,2003年春季暴发的“非典”疫情打乱了研制的进度。参加“双星计划”的科研人员一直坚守岗位,大家只有一个目标——按时间、保质量完成研制工作。

按照计划,欧空局科学家要在4月底将他们的有效载荷带到北京验收。为不受国内疫情隔离政策的影响,保证验收环节按计划进行,帝国理工学院一位科学家提出,请中方人员到他们的实验室验收,再把仪器设备带回中国。2003年5月,中方团队应邀到英国伦敦对欧方研制的“探测一号”5台有效载荷进行单机验收和仪器操作培训,并顺利带回所有欧洲研制的正样设备。

接下来,还要进行“探测一号”正样有效载荷的联调。当时,虽然“非典”疫情已得到初步控制,但世界卫生组织尚未解除对赴北京旅行者的旅游警告。面对紧张的项目进度,时任欧空局空间技术与研究中心项目经理博多·格莱姆科和时任德国宇航公司工程师罗兰德·诺德向各自机构承诺“自行承担一切风险”,主动来北京参加联调。

7月初,联调顺利结束。“中外研究人员举行了小型庆祝活动,共克时艰的特殊经历让双方的合作更加密切。”每每回忆起这段经历,吴季总忍不住这样感慨。

2003年,欧方科研人员在中国完成设备联调。

2003年12月30日,“探测一号”由长征2C/SM运载火箭发射升空。

2004年7月25日,“探测二号”由长征2C/SM运载火箭发射升空。

发射成功后,经过在轨成功测试,两颗卫星陆续顺利交付使用。我国“双星计划”既能完成地球空间的独立探测,又能与欧洲“星簇计划”协调探测,实现了人类历史上首次对地球空间的六点协调探测。

吴季至今记得,“探测二号”发射成功时,他正代表中国参加国际空间研究委员会(COSPAR)的理事会会议。得知喜讯后,他写了张字条递给当时已担任COSPAR主席、正在主席台上的罗格·博奈。后者非常高兴,当即向全场宣布:“欧空局和中国合作的‘双星计划’第二颗卫星成功发射!”

全场掌声雷动。从那一刻开始,中国人拥有了自己的空间科学卫星,中国空间科学正式走上国际舞台。

舞台中央

2007年10月14日,原计划运行24个月的“探测一号”完成使命,实际在轨运行46个月;2008年8月7日,原计划运行18个月的“探测二号”也完成了使命,实际在轨运行48个月。两颗卫星都延寿运行,获取的数据量也翻番。

“双星计划”两颗卫星在轨运行期间,共向地面传输科学数据超500GB,接收超70万条探测计划指令,平均2到3分钟就能执行一条指令,且从未出现执行错误、丢失或不准时的问题。

2004年3月至2009年2月期间,科研人员基于“双星计划”获取的探测数据,共发表高水平论文百余篇。

“‘双星计划’与‘星簇计划’实现了人类历史上首次对地球空间的六点协调探测,非常有利于研究磁层亚暴过程。”时任“双星计划”科学工作委员会副主席、“双星计划”地面应用系统科学应用分系统副主任设计师曹晋滨院士评价称。

2006年,刘振兴提出了亚暴触发过程的“锋面触发”理论,并在COSPAR学术大会上宣读。国际著名空间物理学家麦克弗伦评价:“中国学者利用双星的数据,对如此重要的科学问题进行研究并取得了一些重要的新成果,我特向他们表示热烈的祝贺。我恳切希望大家对这项研究的下一步进展给予关注。”

融洽的国际合作和丰硕的科学产出,促使“双星计划”与“星簇计划”联合团队于2010年获得了国际宇航科学院(IAA)的杰出团队成就奖。这是我国第一次获得国际航天领域的重要奖项,此前获得该奖项的还有美国航天飞机团队、哈勃空间望远镜计划团队等空间项目团队。同年,“双星计划”获得国家科学技术进步奖一等奖。

2010年,“双星计划”与“星簇计划”联合团队部分获奖成员在于捷克布拉格举行的IAA颁奖仪式上。

更重要的是,作为中国首个空间科学卫星计划,“双星计划”为我国后续空间科学研究的管理模式、合作方式等奠定了基础。

“在‘双星计划’中,我们发现,空间科学卫星项目要实现既定的科学目标,就需要对轨道设计、载荷配置和科学数据产出等各环节有严格的规定,既需要首席科学家挑大梁,在具体的操作过程中,又需要工程总设计师和工程管理组协调落实。”吴季说,正因如此,“双星计划”建立了“首席科学家+工程总设计师+工程管理组”的工程组织管理体系,成为我国后续空间科学卫星工程的通用模式。

他们还摸索出空间科学卫星国际合作的规范化路径。“合作初始,由于双方管理方式不同,前期对接困难重重。后来,双方根据合作协议建立了技术协调会议制度,每半年开一次技术协调会,分别在北京和欧洲举行,卫星工程人员和载荷工程师一同讨论,在技术上相互支持,毫无保留,力争将问题‘扼杀在摇篮里’。”吴季说。

以“双星计划”为起点,中国空间科学卫星计划正在走向世界舞台的中央。中国科学院于2011年启动战略性先导科技专项“空间科学”,于2018年启动该专项第二期,成为我国迄今为止最大的空间科学卫星计划。“悟空”“实践十号”“墨子”“慧眼”“怀柔一号”“太极一号”“夸父一号”“爱因斯坦探针”……这些年,一系列大名鼎鼎、不断开拓空间科学新领域的卫星陆续升空,让我国空间科学成果屡屡获得国际关注。

中国空间科学卫星的国际合作经验也从“双星计划”延续至今。如今,中欧合作的“SMILE”空间科学卫星探测计划正在研制之中,计划于2025年发射,预计将获取太阳风与地球磁层相互作用以及地球空间暴发生、发展变化过程的大量数据,有望持续获得更新人类知识图谱的新发现。

(受访者、空间中心供图)