博文

林定夷:我从事科学哲学的一些体会(1)

|||

林定夷,中山大学哲学系教授,科学哲学家。

林老师授权本人,在科学网首次发表,全文分三部分连载。

我从事科学哲学的一些体会

与东南大学科学哲学博士生座谈的发言(2013年3月28日)

林定夷

按:今年3月22日和3月28日,我分别受复旦大学和东南大学的邀请,到两校做学术讲座和与博士生们座谈。以下是我与东南大学科学哲学博士生们座谈中的发言。由于东南大学科学哲学博士学位点以“问题学”为研究方向,所以要求我结合自己的问题学研究谈谈自己的心得与体会。现在我把它提供出来,以供有兴趣的朋友们参阅和指正。

我从1959年开始搞自然辩证法。如果把那一段时间也算在内,那么,我从事科学哲学算起来已经有半个多世纪了。

我一生从事科学哲学教育与研究,可以说充满着艰辛和苦难。

概括起来说,我从事科学哲学研究的基本情况可以归结为简单的几句话:出身不好,知识不足,生不逢时,艰苦奋斗。但我也有另外一些方面,可能是好的方面,这就是:(1)一生被问题所困惑和纠缠,逼得我思考。虽然活得很累,但也活得充实;(2)从59年以后,特别是从我年届而立以后,我就逐步进入了科学所应当坚持的以怀疑和批判为特征的思维状态。虽然我为此吃了许多苦头,但回过头来,却无可后悔。而且毕竟挺过来了。当然,我直到年二十多岁以后才懂得怀疑和批判地思考,显然是晚了一点。但这实在是与我们的社会和教育体制有极大的关系的。(3)我生性愚钝,但我坚持“勤以补拙”。总体上,还可以说,直至我年届古稀以后,“我大半生不曾偷懒”。这样,总共有7个问题。下面我就来围绕这些问题罗嗦几句。但我只着重讲第一、第二两个问题,即“出身不好”和“知识不足”的问题,其它问题都只是简单地说说。

(一) 出身不好。我出身于工科,而不是出身于理科,更没有真正从事过自然科学的研究。以这样一种出身,要想真正来研究诸如“科学理论的结构”、“科学理论的检验结构与检验逻辑”、“科学理论的还原结构与还原逻辑”、“科学理论的评价”、“科学问题的结构”、“科学问题的难度评价”、“科学问题的价值评价”等等,其难度就可想而知了。因为你自身并没有这方面任何的直接经验或者经历。要想补回这方面的不足,难度很大。以我自身的经历而言,有没有相关方面的经验或感受,对于研究科学哲学,确实是大不一样的。我举两个相反而典型的实例。

一个是我关于“类比与联想”的研究。记得是1979年左右吧,我纯碎是出于教学的需要,去触及“类比”这个问题,看一些资料,其中包括金岳霖先生编著的大学逻辑学教材。看到这些教材和国内的一些其他资料,都把类比的“逻辑程式”写作”

A对象有性质a,b,c和d,

B对象有性质a, b, c

所以,B对象有性质d

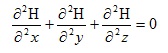

对于这样一种“逻辑程式”,由于我是工科出身,接触过许多运用类比的案例,所以我一下子就怀疑这种“程式”的有效性和合适性。因为它所提供的实际上只是一种最为肤浅的和蹩脚的类比。把这样的“类比程式”教给科学家和科学家的后备队,我想,它只能使人愚蠢而不会使人聪明。虽然金岳霖先生是一位大师。但大师也可能犯肤浅的错误。事实上,自然科学和技术学科中使用的深刻的、有价值的类比,根本不是这样进行的。而且我也很快地怀疑:类比可以算得上是一种“逻辑”吗?它能像金先生所强调的那样,AB这两个对象的相似性愈多,其类比的结论就愈可靠吗?实际上,在类比中起更为重要作用的是通过对知识的分析,发挥某种创造性的联想和想象。例如,我是学水力发电的。水电站要建水库。建水库就涉及地下水位的变化。表面上看来,地下水位的变化与电路有什么相似性呢。但通过分析,我们知道地下水在多孔介质中的渗流服从渗流场方程,其数学形式是

(1)

(1)

而我们又知道电流在导电介质中的输运现象,服从电势场方程,其数学形式是

(2)

(2)

显然,在这两种不同的场合下,渗流场方程(1)和电势场方程(2)实际上具有完全相同的数学形式,即拉普拉斯方程的形式。此外,如果我们进一步注意到流体在不同介质中的渗流规律——达西定律具有如下形式:

(3)

(3)

而电流在不同导电介质中的欧姆定律其形式是

(4)

(4)

显然,(3)(4)两式也具有相同的数学形式。并且由此我们可以找到与这些物理定律相联系的各物理量之间的对应配位:测压水头H—电位u;渗透系数K—电导率C=;渗透速度V—电流密度i……,既然我们认识到这种相似和对应关系,于是我们就可以用数学模拟的方法,以电场模型来代替按一定比例缩小的渗流区域,在实验室中用一套相应的电路装置来模拟地下水的运动。借助于电拟试验我们就能够通过方程(2)的解而找出方程(1)的解。例如我们可以根据电拟试验中所测得的电位值,绘制出等电位线,由此就可以推出渗流场中的等水位线。类似地,我们当然还可以从电拟试验中得到渗流场中的其他参数。像这种电拟试验,实际上就是一种数学模拟。随着当代电子技术的发展,人们能更进一步使用电子计算机来进行各种数学模拟。容易看出,数学模拟中采用的方法,虽然借助于类比,但却同时渗透进更多的演绎的因素。而且,能够把地下水的渗流与电流在导电介质中的输运现象作类比,最关键的是在于对知识作深入的分析的基础上发挥丰富的想象力和联想才能够达到。由于我有诸如此类的这样一些经历,我很快就对背景知识中的已有的“理论”提出质疑。由此,我就很自然地想到应当对科学中的“类比”做一番较深入的研究,并去深入地调研资料,而且由此使我在资料的调研中有了一种较强的批判和消化能力,更加清楚地看到了“类比”与“联想”的密切关系。这项工作的成果,我首先把它用在教学上,发现它在教学中能起到很好的作用,能得到理科研究生和我们自己的专业研究生(他们大多出身于理科)很好的共鸣与认同,并且在与他们的交流中还使我得到进一步的启发。经过教学中两年的考验和充实,我终于把我的研究结果《类比与联想》寄给了《哲学研究》编辑部,《哲学研究》于1984年第6期就不加删改地全文发表了这篇较长的论文,第二年美国就把它全文翻译过去了。我做这篇论文,虽然也经历了许多困难,但就总体而言,从提出问题到解决问题相对都比较顺利。究其原因,就在于我的工科背景使我比较敏感地对背景知识中的已有观念提出质疑,能指导我比较有方向地去收集和积累资料,并对资料有较好的批判和消化的能力,从而能形成一个较好的系统的想法。

另一个与前述案例正好相反的案例,是我对“科学理论的检验结构与检验逻辑”的研究。这个题目可以说困扰了我几十年,直到我五六十岁了,才敢把这个问题的研究成果端出来让它去经受同行们的批判。这是怎么回事呢?我对这个问题的困惑与思考大体上经历了三个阶段。

第一阶段是我在学校学习中遇到的一个简单而朴素的经历,当时也不知道什么叫哲学,并没有做真正的哲学上的思考,只是一种普通的思想上的困惑。大约是在1956年吧,当时我读大二,学材料力学课程时老师安排要我们做“极限强度试验”。说实在的,这个实验的目的并不是要我们检验理论,而是要我们按照老师给出的“实验说明书”通过实验课程学会实验的基本操作技能,包括处理实验误差的能力。由于实验设备有限,我们分成五六个人一组进行实验,老师命我担任我所在组的组长。但我们的实验做下来的结果,与教科书上所描述的曲线就是不一样。我去问老师,老师斩钉截铁地说:“你们的实验肯定做错了”。可回想我们的实验,我们是完全按照实验说明书上的要求去做的呀。我向老师提出要求:“能不能让我们重做一次”,可老师坚决不答应,我反复要求都没有用。因为实验设备很紧张,后面的班级都排着队。这件事搞得我耿耿于怀,回去让我思考了很久很久:思考我们的实验结果为什么会与教科书上的结果不一样?我们在实验过程中到底在什么地方出了毛病?……等等。回想的结果,不但让我去想我们实验中可能的操作错误,也让我想到实验的仪器设备可能存在的问题,因为仪器设备的背后就是一大堆的理论,仪器的设计、制造、安装、调试和操作都是要依据于理论的,我们相信仪器所提供的信息,就是相信了一大堆的理论……,这些问题让我越想越糊涂。我当时怀疑我们使用的那台仪器在实验前的调试是否有问题,我们的实验结果是否与仪器在实验前的调试有关系。这些问题虽然让我耿耿于怀,但由于当时学习紧张,也只好把它们放下,不再去想它们。但它们确实在我的脑子中纠成了一堆节子。

我对这个问题困惑的第二阶段是1959年以后。那一年我这个“工科佬”被学校领导莫名其妙地强迫转行安排去当一个哲学教师。当时我对哲学一点也不懂,因为此前我国解放后的工科大学里还没有开设过哲学课。所以我是先有了哲学教师的头衔,才被迫去学哲学的A、B、C的。而且领导还赶着鸭子上架,很快就要我们去给学生开设哲学课。误人子弟呀,但这并不能由我分说。回想起来,我尽管对领导上的强制安排有意见,但对于新工作还是努力了,并由此陷入了许多困惑。如:课程中的一个重要问题就是“实践是检验真理的(唯一)标准”。这个问题对于其他人而言,好像轻而易举,但是我对这个问题却始终想不通。我这个人很笨,难以开天眼,能轻易地接受那个“伟大的”理论。因为在我的经历中一个刻骨铭心的感受是“实验观察的背后是一大堆理论,实验观察结果的合适性也是要由理论来说明的”。而且我的这个感受,根据我所掌握的科学知识是能够大致获得解释的。当然,我也相信,归根结底,理论是必须被检验的。但问题是,理论,特别是科学理论,究竟是怎样被检验的?这个问题在我的脑袋中搅成了一团乱麻,自己也说不清。但在当时的条件下,尽管我对那个命题想不通也想不清,但还是不得不按书中的观念去讲。自己没有想清楚的东西,还得提着嗓门去讲,心中确实有一种负罪感。这种感觉可不好受,它可不像要我去讲工科专业中的某个问题那样,可以讲我内心里所接受的东西。但我当时对“实践是检验理论的真理性的(唯一)标准”这个命题也没有能力去否定。更多地是怪我自己对这个命题没有能够想清楚,怪自己笨。但不管怎么笨,总要想清楚才行呀!所以这个问题还一直困扰着我。以我们当时的环境和条件,我们还根本没有可能去接触西方科学哲学的东西,能够接触的一些苏联的哲学家们写的东西,对我而言,仍然是一些天书。要想搞清那些问题,只能靠自己闷着头想。历经20年的苦思苦想,终于有了一点进步,所以当1978年我被调入中山大学以后,我当时能做的课题首先是我在那20年中曾经苦思苦想过的两个问题。一个是“因果关系的模型化理论”,这是我在被打成“现行反革命分子”整天挨批挨斗之余初步想出的一个结果,只待整理成一篇文章。这篇文章于1979年就出了油印本提供给了广东省自然辩证法研究会的一次学术讨论会,后来作为我的第一本专著《科学研究方法概论》(1983年作为教材在校内出油印本,1986年由浙江人民出版社出版)中的一章获得正式出版,此书后来于1995年获得了首届全国高校哲学社会科学研究优秀成果奖二等奖。当时我能立即着手的另一个课题就是“科学理论的检验问题”。记得大概就是在1978年底或1979年初的时候,《哲学研究》编辑部向全国征集科学方法论的文章,我就依据我在以往20年中苦思苦想所获得的结果,写出了一篇关于科学理论检验问题的文章。写这篇东西的时候,我还没有真正地接触到国际科学哲学界的研究成果,只是我个人长期闷头苦想的结果,所以水平不高,但它还是被哲学研究编辑部收录进了他们所编辑的《科学方法论文集》(1981年初由湖北人民出版社出版)。由于水平不高,所以我没有把它收进我后来出版的个人论文集《科学逻辑与科学方法论》(由教育部人文社会科学重点研究基地资金资助,于2003年由电子科技大学出版社出版)一书之中。然而,这篇文章虽然水平不高,但它确实代表了我20年思考的结果,并且它还构成了我往后进一步研究、思考和阐发这个问题的框架和基础。这篇文章,纯粹是学术性的,没有一点意识形态的原始动机。但1979年夏天吧,党中央组织人写出了“实践是检验真理的唯一标准”的文章,大肆宣传。我当时感到,这种观点,其政治愿望是好的,是要反对“两个凡是”,但是,就其理论水平而言,实在是太失去水准了,所以我当时对我的研究生们含蓄地讲,“它(指实践是检验真理的唯一标准)的理论“水瓶”是埋在地底下”,从科学的意义上而言,它对科学发展是极其有害的。我深深感到应当说点什么了。但在当时,对于“实践是检验真理的唯一标准”这个观点,是完全不能公开反对的,那是一个政治问题。所以我只能“打擦边球”。于是我大约在1980年左右,就有意识地写了两篇文章。一篇是《测量仪器中的认识论问题》,寄给了中国仪器学会主办的刊物《仪器与未来》(1982年11、12期),另一篇是《实践标准是客观标准吗?》,寄给了上海的《学术月刊》(1980年11期)。这两篇东西的内容虽然很不相同,但贯穿的东西都是一样的,那就是为了科学,必须从科学方法论上去旁敲侧击地说清楚,“实践是检验真理的唯一标准”这个观念实际上是非常不正确的,对科学发展是十分不利的。但尽管这两篇东西的主旨是一样的,然而它们的遭遇却绝然不同。《仪器与未来》那本杂志不但全文刊载了我的文章,而且对这篇文章还特意加了“编者按”说:“这是一篇通俗性的哲学文章,谈的是有关测量仪器中的认识论问题。这个问题对于广大科技工作者,特别是仪器仪表工作者来说是经常碰到的,但往往并没有引起我们的注意和重视。正确理解和加深认识这个问题,对于我们认识仪器仪表的功能与实质,正确使用和不断发展仪器仪表都是有帮助的。文章用简明朴素的哲学语言,列举出大家熟悉的许多事例来讨论这个问题,一定会引起读者的兴趣。由于文章篇幅较长,本刊分两期刊出”。而发表在《学术月刊》上的那篇文章却给我带来了重大的灾难。当时,中山大学哲学系的那个曾经当过副校长的不学无术的系主任,得知我在《学术月刊》上发表的那篇文章以后,就在背后严厉指责我“背离”和“反”(马克思主义),这在当时可是一个莫大的罪名。不久,当1983年开展“清除精神污染”运动的时候,他就通过一位副系主任组织阶级队伍,准备对我进行公开批判。虽然他们名义上是说要批判资产阶级哲学,特别是波普尔的哲学,但实际上却是准备对我进行“革命大批判”。此事只是由于我们教研室同仁们的抵制,才使他们没有搞成。但是,当1983年我们教研室推举我晋升副教授时,这位系主任就以我“背离”和“反”为罪名,利用权力阻挡住了。当然,这个事情我完全逆来顺受,没有表示一点意见。我对职称的事向来没有看得太重。对这件事,我除了对这位系主任的“不学无术”在内心里,甚至公开地表示藐视(从他的知识结构,我相信他完全没有能力看懂我的那两篇虽然通俗的文章。尽管由于体制的支持,他事后还获得了“南粤杰出教师特等奖”等“光荣称号”)以外,我在学术研究上反而更加努力,更加坚定了信心。我在学术研究的方向上,始终没有因政治压力而屈服,而是继续坚定地走我自己的路。学术研究要受到政治的压力,而且施压者能受到官方的青睐与支持,这也算是长期以来的“中国特色”了。附带说一句,对于这样的中国特色的体制、道路、理论,还能过于自信么?

我在这个问题上的困惑和研究的第三阶段,是想真正深入地弄清楚,在科学中,科学理论究竟是怎样被检验的,要想搞清科学理论检验中的复杂的结构和逻辑。在这个问题上,真是绞尽了我的脑汁。我大量地阅读西方科学哲学的成果,但它们虽然很有启发性,却仍然难解我的困惑,对他们中许多人的一些论点,我仍然难以苟同。与第二阶段相叠交,这个问题至少困惑了我二三十年,直到1990年我写成了《科学的进步与科学目标》一书中,我才把我的关于“科学理论的检验结构与检验逻辑”的模型以简洁而完整的形式公诸于众,在2009年出版的《科学哲学——以问题为导向的科学方法论导论》中做了更进一步的阐述。此后当然还做了进一步的研究,并且于2010年应北京超星图书馆的邀请做了一次专题学术讲演(这次讲演已在网上可以看到),2013年3月,受复旦大学的邀请,我又一次以“科学理论的检验结构与检验逻辑”为题,进一步做了较深入的学术讲演,从这次讲演的反馈信息来看,复旦大学的博士生们对我的这次讲演反映较好。这对我是一个安慰。但是我深深地感到我在这个问题上的研究多有缺陷。虽然我曾花了大力气来弥补这方面的缺陷,但实际上是不能完全弥补的。这方面的缺陷集中起来说,就是我的出身不好。我是工科出身。大家知道,“工科佬”是只使用科学理论,而不检验科学理论的。例如,我是学水力发电的,所以关于“水”的问题,我就学了三门学问。一门是“流体力学”,它是一门理论性很强的学问。整门学科就是在“理想流体”的简单模型的基础上数学地构造起来的,什么白努力方程、欧拉公式等等,都是在这个模型的基础上推导出来的。一门是“水力学”,这是一门以实验为基础的科学,在大量实验的基础上,结合着数学就构建起一门道理很清晰的理论。还有一门叫做“工程水力学”。这门“工程水力学”,我们当时所用的是一本苏联教材,由老师翻译过来装成油印本发给我们使用。它是一门完全“经验性”的东西,完全说不上是什么真正的“理论”,因为它没有精细的、严谨的逻辑,甚至没有多少道理好讲。它里面有许许多多公式,这些公式非常复杂,长长的一个符号串,里面有许多变量,有许多指数函数。但这些公式为什么是这样?却完全不讲道理,只得死背,但死背也背不住。然而,我们这些学工的人会去检验这些理论吗?我们知道,我们的工程实践不能检验这些理论。例如,我们搞水轮机,要用流体力学对其中的问题进行计算。这种计算的结果往往与实际相去很远。但我们绝对不会说,我们的实践证伪了“流体力学理论”。因为我们知道,我们所实际应对的“水”,特别是实际江河里的水,与“理想流体”是相差很远的。但没有“理想流体”这样的简化的模型,就建立不起普遍的、精确的、可以数学化的理论。我们用“水力学”去计算我们的有关问题,也常常会与实际不一致。但我们也不会说我们的实践证伪了“水力学”理论。因为我们知道我们所处理的河流与其他地面径流,与水力学实验用的玻璃水槽中的条件相去甚远。但如果不做水力学中的那种典型的实验,也不可能建立起好的理论。反过来,我们所学的“工程水力学”,却完全是根据实际河流的情况建立起来的。但那本教材中的东西对我们中国的实际情况却完全不适用。因为苏联的河流与我们中国的河流有太多的不同。苏联的河流大多是平原河流,而我们中国的河流大都流经山区,特别是苏联的河流大都是南北向的,而我们中国的河流大都是东西向的,根据流体力学我们就知道,在南北向和东西向的河流中,由地球引力所引起的格里高利力对河流断面上的水流速度分布的影响以及它们对河床和堤岸的冲刷都是不一样的。所以,我们也不能从我们的实践去明确地否定苏联教科书中的那个“理论”,我们至多能够从理论上说,苏联那本教材不适合中国的情况。……我们的工程实践,往往不会或不可以检验科学理论,我们往往只会用它检查(或检验)我们的设计方案或方案在实施过程中有什么问题。所有这些情况,都不是“实践是检验理论的真理性的唯一标准”这一句话所可以说清楚的,更何况数学给我的感觉是不接受实践检验的。这些问题,在我的头脑中长时期的搅成一锅稀粥。我的经验感受是工程实践不能检验科学理论,至于那种更加模糊的、缺乏清晰性和精确性的所谓“社会实践”怎样能够检验理论,包括自然科学理论和社会科学理论,我就更摸不着边了。至于我所关注的对于自然科学的理论如何检验,因为我是工科出身,自身对科学理论如何检验没有任何亲身的感受,所以长期以来,我对它完全说不出一个所以然来。我自身的经验,让我深深地感叹,如果我出身于理科,并且我自身曾经深入地进行过自然科学的研究,那么当我来研究“科学理论的检验结构和检验逻辑”这个问题时,其情况就一定会好得多了。当然应当说明,上述那些问题本身又确实是标准的科学哲学问题,而不是任何一门自然科学的问题。但如果我有较好的自然科学素养,我自身进行过较深入的科学研究,对科学理论的检验问题有切身的感受,那么,我想我研究这些问题的路,走起来,一定会顺当得多。

关于第一个问题,即“出身不好”,我就讲这么多了。

https://wap.sciencenet.cn/blog-62795-680475.html

上一篇:熬夜备课

下一篇:怀念河海大学素不相识的——汪翙老师!