博文

家父小传

|||

1 族谱正中的图像是父亲,父亲右方是聂华苓,左下是她的弟弟聂华桐,父亲正上方是她的大哥聂华桓。

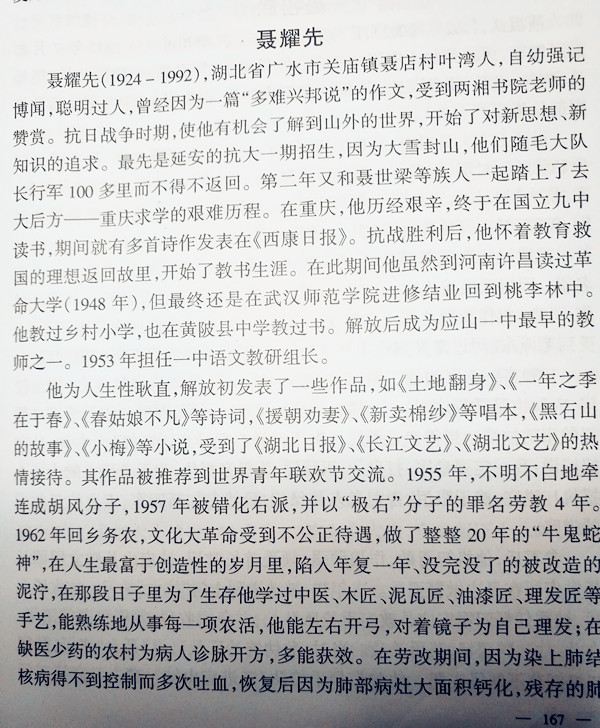

2 族谱中父亲的小传(1)

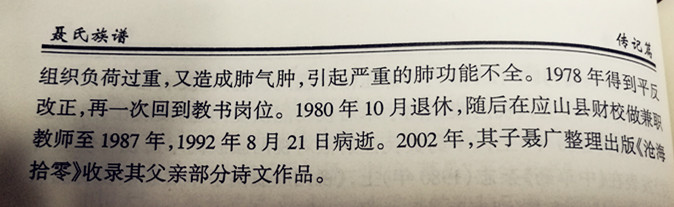

3 族谱中父亲的小传(2)

按:这是2006年以第三人称为家乡族谱撰写的,如今作为《走近聂华苓》的族人,再次以第一人称重新修改。

一

1924年农历4月11日,父亲出生于湖北省广水市(1988年前为应山县)关庙镇聂店村一个农民家庭(爷爷是私塾教师),是这个家里盼了很久的独儿子(父亲上面有三个姐姐)。他自幼强记博闻,聪明过人,七八岁就能够搭着椅子为村里人写春联,深得父老乡亲的赞许。那时的乡村封闭而落后,匪患连连,父亲曾非常痛心地回忆那些逃难的岁月。一次,十二三岁的大姑妈背着四五岁的他往宋家寨避难,大姑妈放下他就吐了一口鲜血,让他愧疚不已。还有一次,爷爷被土匪绑票,家里卖田赎人,一下子伤了元气。

1937年,抗日战争的烽火燃烧了起来,使他有机会了解到山外的世界。正如他在小说中写到的:“13岁那年暑天,到大城市读书的洋学生回来了。男的西装、马蹄袖、大分头、大皮鞋;女的旗袍、束腰、齐耳发、方头戈口皮鞋。他们站在戏台上,轮唱着‘风在吼,马在啸……’扮演着街头剧《放下你的鞭子》,他发现星球外面的来人,震惊了。”尔后,在暑假的20多天里,恩德和恩昭两位中学生姐姐给他补习了阿拉伯数字和加减乘除、整数和分数,以及地理和常识。这都是私塾里没有的功课,因此开始了他对新思想、新知识的追求。当然,他的古文还是读得不错的。在此之前,他和爷爷到从省城避难回来的聂辑五老太爷(美籍华人聂华苓的爷爷)府上拜年。老太爷出了一个“多难兴邦说”的作文题,试试乡童们的才气。据说,老太爷把他的那一篇拿到手里一看,立即摇头晃脑地诵读起来,还不断发出“入了”、“入了”的赞誉声,事后将他留在府上布置功课督促了上十天。这件事,父亲对我讲过几次。老太爷是宣统末年的举人,“入了”意指可以考上乡试的秀才。在这一年,辑五老太爷在聂店下湾病逝,葬入莲花山。而且,他在族人中的威望非常高,1933年他就召集楚良、汉卿等19人为理事,成立了聂氏修谱理事会,1936年花650元大洋买下聂永年四合院一处,作为聂氏祠堂,可惜由于日本人入侵,战争爆发,编写族谱之事未果。

清新之气的导入,诱发了父亲到外面求学闯世界的想法。最先是延安的抗大一期招生,因为大雪封山,他们随毛大队长行军100多里而不得不返回。第二年(1938年)又和几位老乡(包括二爷爷的儿子耀威二叔)一起踏上了去大后方——重庆求学的艰难历程。看过聂华苓姑婆的《三生三世》,她们奔赴重庆的旅途都是搭乘车船,而且随时可以得到家里的赞助。但家父与他的乡亲都只有几元银钱揣在怀里,却要面对遥遥前程。

那是一条含辛茹苦的求学之路:以步行为主的长途跋涉。既有学生兵服役的考验,又有枪林弹雨的洗礼、身无分文的尴尬,流浪千余日,行程上万里,进进退退,历经坎坷,但始终怀抱“读书人”的初衷。快到重庆的时候,他们一天步行240里(按公路上的路标计算),可以说是急行军的节奏。到达重庆之后,他睡过猪鬃仓库,吃过别人扔在地上的橘皮,求过许多认识和不认识的人,最后分配在国立九中读书。

一个只有私塾经历的少年,能够直接进入高中部学习(耀威二叔则是到初中部报到),很多东西都是在流浪的日子里求学的。在当学生兵的时候,他曾经每天请人吃一碗面片帮助补习英语、代数和几何。为了完成知识结构从旧学向新学的转型,他付出了刻骨铭心的努力。刚上高中时,老师打开课本,一节课翻了好几页,而他茫然不知就里。然后通宵达旦,通过英汉字典一个单词一个单词地查找,别人一个小时的课程他花10个小时完成。到高中毕业的时候,数理化外带英语,他以第三名的优异成绩获得通过。不过他也有自知之明,那个姓王的同学实在太厉害,上初中时就学习了高中的课程,高中时已经在学习大学课程,坐稳了年级的第一把交椅。王同学本身是大学教授的儿子,与贫民子弟岂可同日而语。

抗战胜利后,他怀着教育救国的理想(见骈文“复员同学会宣言”)返回故里,开始了教书生涯。他教过乡村小学,也在黄陂县中学教过英文、数学、化学,解放后成为应山县中学最早的教师之一。在此期间,他到河南许昌读过革命大学(1948年),并两次投考过武汉大学。一次,在考试前一天猩红热发病,幸亏考生们赠款购买盘尼西林而得以救治,但失去了改变命运的机会。另一次,因为家中妻子生产大出血亡故,已经报名的他再一次与“大学梦”擦肩而过。母亲是他的第三任妻子,头房罗氏是小时候定的“娃娃亲”,也是他逃婚的对象。第二任左氏是他在太平镇做小学校长时的同事,母子二人均死于当时落后的产科条件。

不同的是,耀威二叔后来居上,高中毕业就考上武汉大学。1951年当上咸宁中学校长,1953年因为肺结核送往武汉,因为那时候的抗痨药物疗效有限,最后不治身亡。历史总有那么多的因缘巧合,二叔病故的医院正是我和妻工作多年的医院,即湖北中医学院附属医院——当年的圣约瑟医院。

二

父亲为人生性耿直,解放前就开始发表诗歌,解放初又发表了一些作品,如《土地翻身》、《一年之季在于春》、《春姑娘下凡》等诗词,《援朝劝妻》、《新卖棉纱》等唱本,《黑石山的故事》、《小梅》等小说,受到了《湖北日报》、《长江文艺》编辑的热情接待,还获得了可观的稿酬(当时的稿酬较高),便成了小县城里的名人。

由于众所周知的原因,知识分子,尤其是教育界的知识分子,不知不觉地成了历次政治运动的靶子。1955年,由于他和省里报刊编辑的一些通信,不明不白地牵连成胡风分子,继而被打成右派,并以极右分子的罪名判刑劳教4年,入了“另册”。前年,我和妻以及另外一对夫妻同学“北欧游”,在卑尔根拜望分别多年的大学老班长。老班长是聂绀弩的女婿,聊起这些话题,他几乎笑喷。聂绀弩与胡风是多年至交,没有划为“胡风分子”,却让一个边远乡村陌生的中学教师背上了黑锅,真是那个时代具有鲜明特色的滑稽剧。

但是,当事人没法轻松。整整23年的牛鬼蛇神,年复一年、没完没了的被改造,简直就像是坠落悬崖。自此,一个千辛万苦、颠沛流离的学子,一个胸怀“教育救国”哺育桃李的耕耘者,一个有较好前程的中学教师,终于在31~54岁这段人生最富于创造性的岁月里,从对新中国无限向往逐渐改造成对自己的无限悲哀。

劳改营的生活不仅仅是失去自由,更多的是付出生命代价,他曾经因为肺结核大吐血险些要了命。不过,比那些许许多多惨死在农场里的劳改者来说,他又是幸运的。那时候,很多被劳动改造的右派分子都没有在“自然灾害”期间熬过来,有的饿死,有的病死,也有自杀的。这样的故事,他讲了很多,最令人心碎的是看见骨瘦如柴的门上叔子聂华棣。因为当时都是犯人,他们连招呼都不敢打。但是没过几天,他走过一堆黄土,土堆前面插了一个小牌子:聂华棣。他感慨地说,要不是我们一次又一次地探亲,他也很难坚持下来。在那样的年代,母亲没有按照组织要求与父亲划清界限(曾经几次找她谈话),最后不得不从县医院下放镇卫生所,但她以自己的坚毅,保护了我们这个风雨飘摇的家庭。

聂华苓在《三生三世》中提到:1986年,她到开封大哥家探望,一位“应山外办”代表政府邀请她回故乡看看。从这位外办口里,她才获知二哥聂华棣的去落,是一个当年和他一起劳改过的人告诉的。实际上,那个一起劳改的人,应该就是父亲,所谓“应山外办”实际上是曾为县教育局长的魏大同。魏大同正是当年的“聂华苓研究会”会长,父亲也是研究会理事。

我清楚的记得,那是1964年春节。父亲已经刑满,在释放之前有一次探亲的机会。分别的时候是个早晨,他从马坪火车站乘车南往。母亲和我们兄妹送他。在分手的时候,我坚决不让他离去,甚至要随他同往。母亲抱着不依不饶的我往回走,那是我8岁来第一次骂人,而且骂的是自己的母亲。我不知道,他当年是怎样一步一回头地揪心,以及如何难以忘怀的返程;也不知道他流了多少泪水,以及锥心锥骨的自责。

1964年,父亲从劳改营服役到遣返老家继续监督改造。聪明好学的他,不仅能熟练地从事每一项农活,而且很快掌握了泥工、木匠、油漆工、理发匠的手艺。他能左右开弓,对着镜子为自己理发;也能对着医书为病人开方子。若不是受到限制,他或许成为济世活人的乡村医生。在文革之前,他已经是家乡人人敬重的“聂先生”。

我寒暑假回到家乡,他不仅辅导我的作业,要我每天记一篇日记(从二年级到四年级),也偶尔带我在放工后去邻村看病。虽然看病不计报酬,但我们在那里可以小小地打个牙祭。有时候返回较晚,他常常把我托在肩上,踏着夜色匆匆而行,为崎岖的山路增添一份色彩。在我的记忆里,父亲一直惜财如命,可称之为吝啬。他常为节约5分钱而绕行山路十几里,为节约一把柴草吃未炒热的饭菜。1992年他去世前,因为妻子到广州学习一年,接他和母亲来照顾孙子。其间我们游了一次黄鹤楼,当时我们还没有相机,想跟他照个相却始终做不通工作。他的节俭,是长期被改造留下的后遗症。

1966年,史无前例的无产阶级文化大革命开始了,那些在反胡风、反右派中立过汗马功劳的整人者,也先后变成了被人整的人。父亲还没有从某种幸灾乐祸中回过神来,自己也被戴上高帽子游了乡。昔日的“聂先生”,又回到了“牛鬼蛇神”的怀抱,而且运动起来就没有过完。一次,我照例放假回乡,大队干部竟然审问起我这个小“牛鬼蛇神”起来。看到我惊慌失措的样子,父亲深感痛心,于是在1968年毅然决然地搬离家乡到西聂家湖的余店村投亲靠友。带我们搬家的那艘木船,沿着水库的上游来到下游,父亲有了一个新的家,也离我们读书马坪镇近了很多。

但是,运动还在如火如荼地行中。1968年冬天的雪下得特别大,父亲被揪斗,母亲在学习班反省,爷爷因为一场感冒离开了让他惊心动魄的世界。抄家、抓人,游街此起彼落,经常回来的父亲把斗争的风险也带到了我们在镇子上的家。那是1971年的“一打三反”运动,镇子上的革命派怀疑父亲参与组建反革命组织。一天半夜,传来“咚咚咚”的踢门声,民兵首先带走了父亲,然后开始抄家。

刚刚初中毕业的我,因为听说老子“大盗盗国,小盗盗钩”的句子,写了一篇小小的感想留着日记本里。我明知那是家里的最大危险,也有机会悄悄拿走,但仍然缺乏胆量眼看着民兵将其收入麻袋。那一次,父亲被关了一个多月,我也跟他送了一个多月的饭。只不过,总在担心的事情始终没有发生。如果革命者看到那篇日记,再加上上纲上线的剖析,真不知道会给父亲带来多大的麻烦。幸亏,所谓组建反革命组织没有查找到一点线索,父亲的关押也就不了了之。几年后,父亲碰到当年负责审查资料的车站中学校长熊本运——他的学生,才知道由于熊悄悄地把日记本带回家烧掉,才有了他的平安无事。

三

“老年不唱夕阳曲,珍惜流年夜枕戈”,这是父亲对自己老年生活的写照。1978年,我考上了大学,1979年父亲也得到平反改正,再一次回到教书岗位。他50多岁重新焕发青春,对工作全力以赴,对学生极端负责,第二次成为“老先进”了。然而,好景不长,退休年龄旋即而至,身体也垮了,他只好依依不舍地离开了讲台。这时,他才真正感受到岁月不多,重又握起笔写了一点东西,直到1992年8月21日,严重的肺脏疾病夺去了他的生命为止。

父亲的病,是身陷囹圄时染上肺结核造成的。他当时虽然死里逃生,但因为病患得不到及时控制而多次吐血,因此留下诸多隐患。恢复后因为肺部病灶大面积钙化,残存的肺组织负荷过重,又造成肺气肿,引起严重的肺功能不全。到80年代,一位呼吸病专家看过他的胸片后,惊奇地说:“这个人还能在地上走动,真是奇迹!”实际上,奥秘全在于他的极度瘦弱:1.65米高的个子只有70多斤体重,机体耗氧量自然就少得多了。

事实上,父亲是千千万万普通人中的一个,他的一生是普通人的一生,但也是拼搏的一生,思考的一生。直到临终前,他还在反思:如果当初没有迈出山村,他也许可以同许多同龄人一样,平平静静过日子,守那一片山地,做那一方手艺,多子多孙,几世同堂,那将是另外一重天地;如果当年不是选择教书,而是进入军队(他有过多次这样的机会),生命又将是一幅什么样的图景呢?当然,他并不后悔,自己的路是自己走的,这一步一步的路和自己的生命不可分割,无论渺小的个体在时局中怎样变幻,也无论酸甜苦辣、是非得失怎样曲折,都是自己的收获。实际上,无论干什么事,走什么路,原无高低贵贱之分,我们能够托身为人,就已经有质的升华了,再加上能身临其境,细细品味和咀嚼人生则更加幸福,还有什么值得抱怨和后悔的呢?

然而,面对父亲用一生精力(或经历)而画上的巨大问号,我有一个强烈的感受:他吃了那么多的苦,受了那么多的罪,似乎应该而且完全可能为我们留下更有价值的精神遗产。例如,到爱荷华参加过“国际写作计划”的张贤亮和王蒙,他们在改革开放后,都写了不少有分量的作品,为什么父亲却没有再一次赶上潮流?也许,与他个人的眼界以及独立思考的精神有关。当然,我不能苛求父亲,有了那种惨痛经历的人,能有几人不是如悸在心?作为后人,我们自己也已经去日不多,难道回顾往事能够问心无愧?成功需要冲破许多现实的俗念,生命价值的理想色彩,绝大多数会被我们的生存惰性所冲淡。尽管我们这年轻的时候往往热血沸腾,正如父亲在他的小说中抄录过那段左拉的名言:“我们永远不应该抛弃一个事业,如果它要20年、30年,甚至一生或好几代的工夫,我们也献给它,一点也不吝惜。如果是弄错了,我们要重新尝试,不论多少次;如果是必要的话,我们一定要再走我们已经走过的路,阻塞与障碍只是路上不可避免的休憩与困难。一个事业可以说是神圣的孩子,若不领它到分娩的时候,我们是有罪的。它是我们的血肉,我们没有权力拒绝它的创造,我们的全部力量,我们的整个灵魂。我们的灵魂和我们的精神都是属于它的……”。

也许,远大理想总和现实存在着很大的距离,因而让大多数普通人随波逐流,最终放弃理想,只有孤注一掷的人才能到达彼岸。也许,人生每时每刻都有那么充分的多项选择,普通人常常三心二意,东一榔头西一棒子,为了眼前的得失而放弃更重要的选择,或者只想做简单的工作,不想花大气力做难度大的、一时看不到效益的更有价值的工作。正因为如此,普通人往往不是缺少才能,也不是缺少机遇,而更重要的是缺少意志;只有意志坚定者才能成为伟人。当然,我并不是说普通人不好,伟人就如何了不起,更何况两者之间不过是说不清楚的人为划分,机遇也在其中发挥巨大作用。

父亲去世后,我看到他的书稿一叠一叠的,好多个长篇有头无尾,不少业已散失。我想,如果他在世的时候有结集的想法,如果他的身体不因疾苦折磨得过于羸弱(他去世前一年已成天昏睡,严重的肺功能不全造成的缺氧,使他被喊醒不一会,又会昏沉过去),文稿肯定不是现在的样子。作为一位编辑,我深深地为他遗憾,为创造过他的现实遗憾。

在整理和校对那些遗稿的过程中,我一遍又一遍地通读父亲的遗墨,仿佛他坐在我的面前,娓娓地讲述一个又一个亲切而又熟悉的故事,就象小时侯在乡下的小路上,在冬夜无灯的房间里,在夏夜门前的板床上,他肚子里似乎有讲不完的故事,而且我能够清楚地分辨不少的张冠李戴,移花接木,并回到那个山重水复的乡下老家。当然,这些遗稿没有经过精雕细凿,也缺乏那种超凡脱俗的气质,以及高屋建瓴式的批判和发人深省的思考,但那里面有我们所熟悉的人物,熟悉的故事,以及熟悉的环境,因而也就有了与我们血肉相关的联系。遗憾的是,他酝酿了半生的自传体小说,已经写出了不少章节,最后却没能在他的遗物中找到。他的真正的深思熟虑的东西,是自己的亲身经历及其相关思索,因为余悸在心,他始终没能突破自我,而将其扼杀在襁褓之中。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1097294.html

上一篇:聂耀明:聂家店支系概况

下一篇:关于申报2018年度中国中西医结合学会团体标准的通知