博文

香港中文大学李济舟团队Photon Science | 代理式人工智能(Agentic AI)加速同步辐射材料表征

||

英文原题:Agentic AI for Accelerated Materials Characterization in Synchrotron Science

通讯作者:李济舟,香港中文大学

作者:Tingyou Li (李亭佑),Jizhou Li* (李济舟)

背景介绍

新材料的设计与优化仰赖对其结构、化学与动力学在多尺度上的精准表征。同步辐射光源凭借高亮度、可调节的相干 X 射线,为衍射、散射、光谱与成像等技术提供了前所未有的分辨率与通量,加速了材料科学进展。然而,现有 AI 在同步辐射中的应用多聚焦于孤立环节,难以跨技术、跨尺度整合信息,限制了对复杂材料中因果关系的系统性认知。随着大模型与“感知—行动—反馈”的智能体范式兴起,构建能够分解科研目标、调用内外部工具、自主计划与自纠偏的代理式人工智能 “Agentic AI”成为可能,有望将同步辐射材料表征实验从点状智能推向全流程自主与协同优化。

文章亮点

近日,香港中文大学李济舟教授团队在 Photon Science 发表评论(Commentary): “Agentic AI for Accelerated Materials Characterization in Synchrotron Science”。文章提出将“Agentic AI”部署在同步辐射设施,构建以自动化为核心、专用智能体协同的自主表征体系,从实验设计、执行到多模态分析与报告,形成闭环,加速材料表征与科学发现。

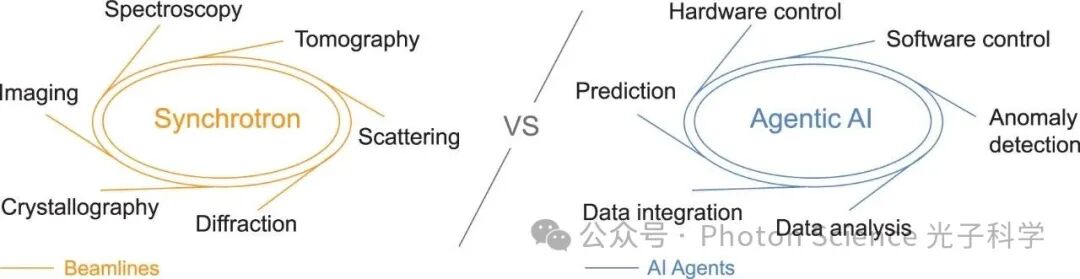

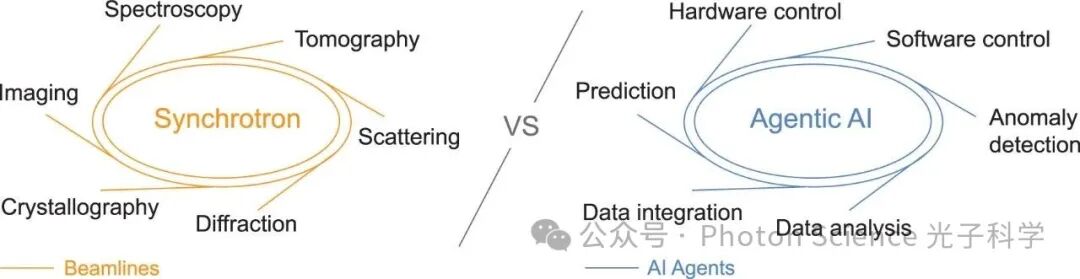

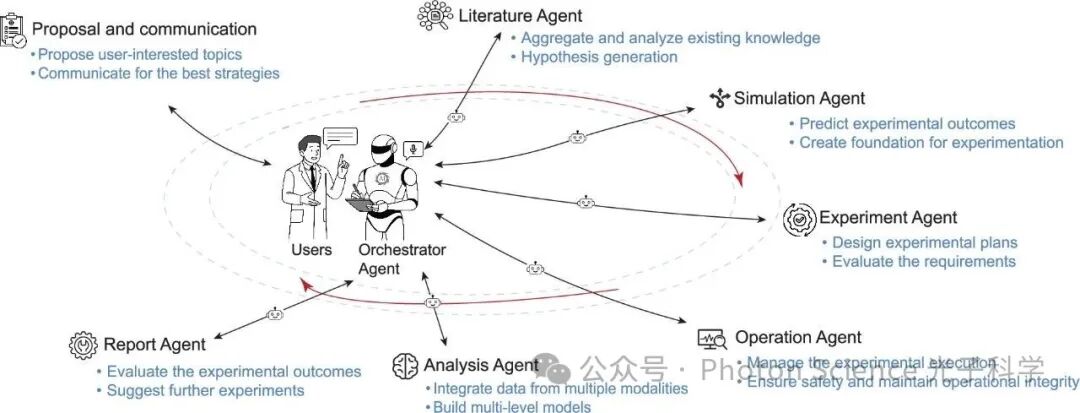

文章指出现有 AI 工具在同步辐射材料研究中多局限于单点任务:例如,衍射相鉴定与荧光成像分析往往相互割裂,难以在空间、时间及能量尺度上建立因果联系, 限制了 AI 在科研工作流程中实现全局决策与自适应优化的潜力 (图1)。

图1. 智能体驱动的同步辐射科学工作流程示意。当前应用仍局限于单点、特定任务层面,尚未形成整体智能协同。

图1. 智能体驱动的同步辐射科学工作流程示意。当前应用仍局限于单点、特定任务层面,尚未形成整体智能协同。

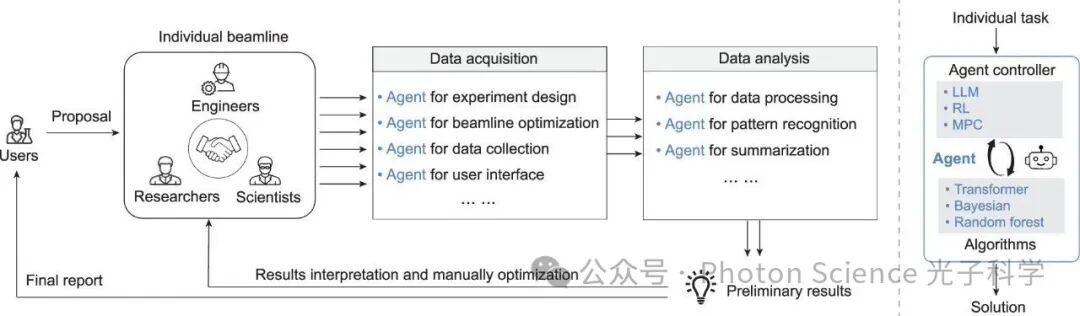

作者发现同步辐射的组织结构可概括为“加速器(中心)+ 多条功能化线站(模块)”,而 Agentic AI 的体系则由“中央编排器智能体(Orchestrator Agent)+ 多个专用智能体(Specialized Agents)”构成。两者在体系层级与通信机制上具有明显对应关系:前者依靠中央调度、多模态协同与在线适配实现复杂实验控制;后者通过模块化智能体协作与知识共享,实现科研任务的自主执行与反馈优化。这种“同步辐射—智能体框架”同构模型为构建深度耦合的 AI 驱动科研新架构提供了支持。

图2. 同步辐射设施结构与 Agentic AI 框架的同构关系示意图。

在此基础上,论文进一步提出了一个面向真实科研场景的端到端科研智能体链(Agentic Research Chain),以探索锂电池正极材料在循环退化过程中的成分演化和结构变化(见图3)。整个系统由多个可协作的智能体模块组成:文献智能体(Literature Agent)自动筛选并解析相关文献与数据库,形成初步假设与先验模型;模拟智能体(Simulation Agent)进行多尺度建模,预测不同退化阶段的可观测信号特征(如 RIXS 与 XANES 响应变化);实验规划智能体(Planning Agent)生成跨技术联合实验方案,自动优化测量参数与执行序列;运行智能体(Execution Agent)与实验控制系统实时交互,根据反馈动态调整扫描策略与安全约束;分析智能体(Analysis Agent)融合并解析来自不同光束线的时空多模态数据;报告智能体(Report Agent)自动生成实验结果、图表与摘要,并将成果反馈至中央编排器,以触发新一轮的研究循环。 此外,文章展示了该框架在同步辐射电池研究中的潜在拓展应用:智能体不仅可实现复杂实验的在线调度与自动诊断,还可根据实时结果调整研究目标与资源分配,从而大幅提升能量材料、高分子、催化剂等体系的实验效率与数据利用率。特别是在电池材料的生命周期分析中,Agentic AI 为跨尺度表征(原位结构、化学态、动力学信息)提供了可延展的协同模型。

图3. Agentic AI 驱动的端到端材料表征智能体链。示意文献、模拟、实验、分析与报告智能体间的信息流与决策闭环;箭头代表任务分解、状态反馈与自我优化路径。

总体而言,该工作将 Agentic AI 的自主科研理念系统化引入光子科学与材料表征领域,并提供了理论图景与可实现路径。通过建立同步辐射与科研智能体架构的深层映射关系,文章展示了科研自动化向自主化演进的现实可能,也预示着未来科研基础设施将逐步演变为可感知、能推理、可学习的“智能实验体”, 为构建跨学科、跨设施的智能科研网络奠定基础。

总结/展望

文章展望了代理式人工智能(Agentic AI)为同步辐射与材料表征领域带来的新研究范式。通过将智能体架构引入科研流程,机器不再只是辅助工具,而成为能理解研究目标、规划实验并优化过程的“科研伙伴”。这一理念不仅提升了实验效率和数据价值,也为复杂系统的跨模态分析提供了新的路径。未来,随着算法能力与科研设施基础架构的同步发展,Agentic AI 有望贯通从实验控制、数据采集、计算建模到知识推理的全链条,实现从自动化到自主化的质变。跨学科的协同, 融合电子工程、计算机科学、光子学及材料科学, 将成为推动这一转变的关键力量。长期来看,这一方向将助力构建开放、可复现、可拓展的“AI for Science”科研生态,加速科学发现与产业创新的双向循环,使科研过程更加智能、高效与可持续。

相关论文发表在Photon Science上,李亭佑博士为文章第一作者,李济舟教授为通讯作者。

Q&A

Photon Science: 您选择该领域的初心是?

李济舟教授:

同步辐射实验往往涉及复杂仪器、跨尺度数据与多学科分析,研究者需要在多技术间中不断尝试和优化。我们希望借助人工智能特别是具备自主能力的智能体架构,让大科学装置更加智能, 实验更加高效可靠。更重要的是,这一方向促成了人工智能、电子工程、光子科学与材料物理多学科的深度交叉,使机器智能真正进入科学基础设施内部,成为科研行动的积极参与者。这让科研工作者能够从重复性操作中解放出来,把更多精力放在科学问题和创新思维上。

Photon Science: 您对该领域的发展有何愿景?

李济舟教授:

我们希望“代理式人工智能(Agentic AI)”不仅是实验自动化的工具,更是促进学科交叉融合的新桥梁。未来的科研智能体应能理解物理与化学规律,同时结合数据科学、电子工程和感知智能的知识,在同步辐射、计算模拟与实验室间协同工作,形成贯通数据与知识的科研网络。这样的跨领域生态,将推动科研模式从单点智能迈向系统协同,让不同学科真正实现“共智”,共同驱动科学的持续创新。

通讯作者信息

李济舟,现为香港中文大学电子工程学系校长特聘助理教授(Vice-Chancellor Assistant Professor)。他曾在斯坦福大学、霍华德·休斯医学研究所、SLAC国家加速器实验室及香港城市大学从事教学与科研工作。凭借数学和工程学背景,他长期致力于推动跨学科的成像科学研究,促进方法学创新与科学发现的深度融合。其近期的研究重点在于发展用于电池材料表征的计算显微成像技术, 推动信号处理与计算成像在材料科学研究及工业化过程中的应用,从而加速高性能电池材料的设计与发展。

扫描二维码阅读英文原文

Photon Sci. 2025

https://doi.org/10.1021/photonsci.5c00012

Publication Date: October 22, 2025

© 2025 The Authors. Co-published by ShanghaiTech University and American Chemical Society.

关于Photon Science

作为一本国际化、高定位、跨学科的开放获取期刊,Photon Science 重点发表但不限于基于光子、电子、中子设施等重大科技基础设施开展的化学转化与能源材料等领域的研究。期刊同时也报道具有推动化学和材料科学发展潜力的仪器技术、方法学和数据研究方面的进展。

期刊将发表多种类型文章,包括研究论文(Article)、通讯(Communication)、综述(Review)、前瞻观点(Perspective)、方法(Methods/Protocols)、评论(Commentary)和社论(Editorial)。

2027年12月31日之前提交的所有文章,如果经同行评审后被接收,将自动免除文章出版费(APC)

期刊编辑团队

Photon Science 由美国劳伦斯伯克利国家实验室高级科学家杨万里博士担任创刊主编,上海科技大学刘志教授担任创刊执行主编,德国马普学会弗里茨·哈伯研究所Hendrik Bluhm博士、意大利特里斯特电子同步辐射光源Laura Foglia博士、美国阿贡国家实验室Hua Zhou博士担任创刊副主编。编委团队包括来自中国、美国、德国、英国、瑞典、日本、瑞士等国家32位全球顶尖学者。

所有的稿件都将经过严格的、公平的、高效的同行评审,我们致力于以期刊的文章质量赢得读者的信任。如有任何疑问,请发送电子邮件至eic@photonsci.acs.org。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3529677-1511794.html

上一篇:AMR Account|聚噁二唑:从“高温战士”到“能源多面手”的逆袭之路

下一篇:香港城市大学储祥蔷教授团队Photon Science ׀ 通过中子散射技术揭示生物体系的多尺度动力学

全部作者的精选博文

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2026年1月刊总览

- • AMR最新特刊发布:Materials Research in South Korea

- • 中国科学院物理所苏东研究员团队Photon Science综述:人工智能赋能透射电子显微镜—从自动化工具到智能科研伙伴

- • AMR Viewpoint|西工大刘立志、澳门大学袁振团队:细胞膜包覆纳米颗粒的定量评估与机制解析

- • AMR Account|香港大学陆洋教授和宁夏大学张洲洋博士:深应变金刚石的功能应用

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2025年12月刊总览

全部作者的其他最新博文

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2026年1月刊总览

- • AMR最新特刊发布:Materials Research in South Korea

- • 中国科学院物理所苏东研究员团队Photon Science综述:人工智能赋能透射电子显微镜—从自动化工具到智能科研伙伴

- • AMR Viewpoint|西工大刘立志、澳门大学袁振团队:细胞膜包覆纳米颗粒的定量评估与机制解析

- • AMR Account|香港大学陆洋教授和宁夏大学张洲洋博士:深应变金刚石的功能应用

- • Accounts of Materials Research《材料研究述评》2025年12月刊总览