博文

医学预印本和其他学科有何不同?4点带你看清关键差异 | 学科脉动(十)  精选

精选

||

在上一篇推文中,我们通过多组数据回顾了医学预印本如何从一种相对小众的交流方式,迅速成长为学术生态中不可或缺的一环。值得注意的是,当知识传播的"速度"与临床实践的"重量"碰撞时,医学预印本也由此展现出了区别于其他领域的独特张力。本期内容就将进一步探讨:相较于其他学科,医学预印本究竟特殊在何处?我们将系统梳理其所面临的独特挑战,并结合国内实践,为大家呈现中国在医学预印本生态建设方面的探索与进展。

推荐阅读:医学顶流为何“不等了”?钟南山院士、耶鲁教授和诺奖得主靠它点燃科研“加速度”! | 学科脉动(九)

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/djeU4tRMi2ykjNwAHjntFQ

01 医学预印本的“特殊基因”

(1) 本质属性:与健康决策深度绑定

医学研究天然与临床决策、公共政策及个体健康紧密相连。一份新冠治疗方案预印本可能影响医生的用药选择,一项疫苗有效性研究可能左右公共卫生机构的防控策略[1],一组患者预后数据也可能被公众解读为“生存指南”。

这种“知识-行动”的强传导性,使医学预印本更可能对现实决策产生直接影响。并且,医学研究结论往往与临床实践和现实数据密切相关,可能会受限于样本、方法或环境因素的影响,存在一定的不确定性。因此,其发布与传播需承担更高的社会责任。相较之下,一些基础学科(如理论物理、纯数学)的研究常可在预印本阶段通过模型推演或逻辑演算进行自我检验[2],其结论的可判断性较强,相关影响也多局限于学术领域。

(2) 传播环境:受众多元且敏感

受众多元性与敏感性决定了其风险外溢范围更广。医学预印本的读者不仅是科研同行,更包括一线医生、疾控部门、患者群体乃至普通公众。这一特性使其一旦发布便进入一个高敏度的传播场域:关于药物副作用的初步信号可能引发不必要的用药顾虑;未经验证的健康主张,则可能导致群体性健康风险[4,5]。这种“一石激起千层浪”的传播效应,是大多数基础学科预印本预印本鲜少面临的挑战。

(3) 内在张力:“审慎”传统与“敏捷”模式的碰撞

现代临床决策强调以经过严格评审、多重验证的高级别证据为基础[6,7];而预印本倡导的“快速共享、开放评议”则代表了一种高效、开放的科研新范式[8]。两者分别代表了“审慎决策”与“敏捷探索”两种科学文化在医学这一特殊领域的碰撞与融合。如何在此过程中既保障科学信息的流动效率,又不削弱其证据可靠性,成为医学预印本发展的核心议题。

(4) 伦理边界:从学术规范拓展至公共健康责任

医学研究常涉及人类受试者保护、隐私数据管理等问题,因此医学领域预印本的伦理考量远超其他学科范畴。在物理、计算机等领域,伦理问题主要聚焦于学术诚信;而医学预印本因其结论可能直接影响临床实践与公共健康,其伦理边界必然延伸至研究全过程[9]。因此,研究者在提交预印本时即需提供伦理审查证明,并执行更为严格的患者信息脱敏规范[10,11]。

图1:Preprints.org的出版伦理声明[11]

此外,面对多元的受众群体,平台也会通过明确标注预印本“未经同行评审(not peer-reviewed)”的状态,以提醒各类读者该成果尚处于早期阶段,存在潜在不确定性和使用局限。通过这种方式,学术伦理与公共健康责任得以结合,既保护研究对象,也引导不同受众正确理解和使用预印本,从而构建起医学预印本独特的伦理框架,并对信息传播和公众教育提出更高要求。

图2: Preprints.org为每篇预印本明确标注“未经同行评审”

上述特殊性勾勒出医学预印本在全球范围内面临的共性挑战。而当这些挑战与中国独特的科研环境相遇时,又会呈现出怎样的图景?接下来,我们把目光转向国内,看看中国医学预印本建设有哪些实践与进展。

02 国内医学预印本的探索与前行之路

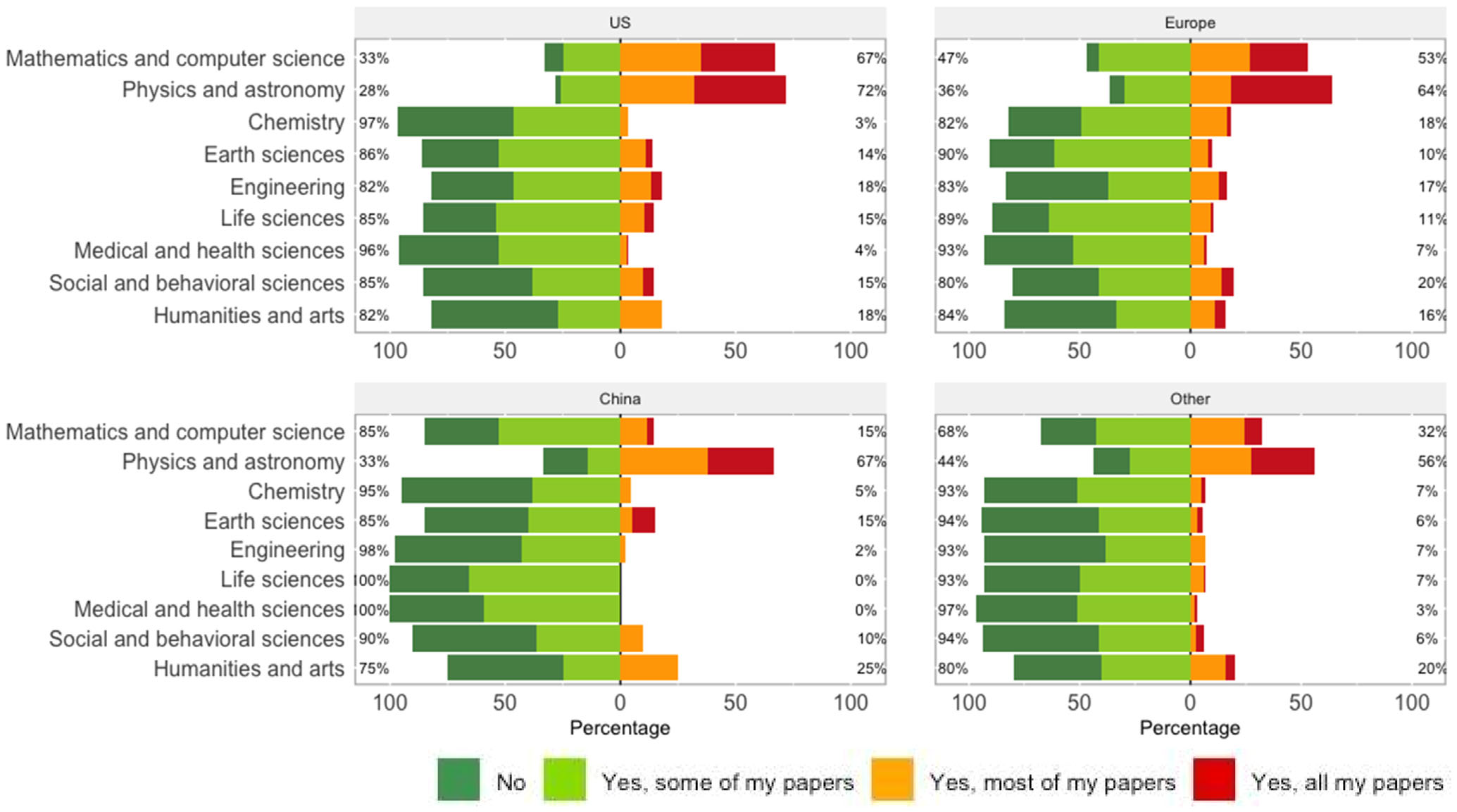

调查显示,与欧美国家相比,中国医学健康领域研究者在预印本发布方面仍存在一定差距[12]。然而,国内医学领域对快速科研成果交流的内在需求,正催生着一个充满活力的支持性环境,为预印本在本土的发展奠定了基础。

图3:不同国家/地区的各学科学者发布预印本的频率[12]

这一支持性环境的形成,首先得益于中国得天独厚的临床实践生态。中国拥有庞大的患者群体和丰富的临床病例资源[13],这为临床研究提供了天然优势——在日常诊疗过程中,医务人员常常积累具有潜在学术价值的初步发现或创新思路。这些源于一线的临床观察与实践经验,往往具有较强的时效性,但在研究深度或数据规模上仍处于早期阶段。预印本平台恰好为这类阶段性成果——其中病例报告(case report)尤为常见——提供了一个及时发布的渠道,使其能够尽早进入学术交流视野,从而促进医学知识的快速共享与迭代。

图4:Preprints.org上中国学者发布的《舒沃替尼治疗Her2外显子20插入突变肺腺癌首例报告》

此外,国内医学预印本的建设与推广,正得到期刊、高校及科研机构的多方支持,这为其发展扫清关键障碍。过去,研究者普遍担忧预印本发布影响稿件后续正式发表,而这一顾虑正因期刊明确的政策导向逐步消解。国内《协和医学杂志》[14]、《解放军医学院学报》[15] 等多个主流医学期刊已明确表态,接纳或鼓励作者在投稿前先以预印本形式公开研究成果。

图5:《协和医学杂志》投稿指南[14]

除期刊外,高校与科研机构也在主动参与预印本生态建设。其中,北京协和医学院牵头承担了生物医学科技论文预印本系统的建设工作[16];北京中医药大学、中国中医科学院西苑医院等,联合13所高校、15家医院,以及相关学会、协会、期刊等科研主体,共同参与了中国护理学预印本平台的合作共建筹备工作[17]。这些举措正形成一股强大合力,有效提升我国医学学术交流的效率。

这股由各方力量共同掀起的变革浪潮,正呼唤每一位研究者的加入。作为全学科预印本平台,Preprints.org致力于搭建沟通桥梁、为国内外医学学者们提供及时展示成果的舞台;而您的每一次关注、讨论与发布,都是参与构建未来学术生态的重要实践。让我们携手,共同塑造一个更高效、更具活力的医学学术新纪元!

参考文献:

[1] Fraser, N.; Brierley, L.; Dey, G.; Polka, J.K.; Pálfy, M.; Nanni, F.; Coates, J.A. The Evolving Role of Preprints in the Dissemination of COVID-19 Research and Their Impact on the Science Communication Landscape. PLoS Biology 2021, 19, e3000959.

[2] Bonnechère B. Preprints in Medicine: Useful or Harmful? Frontiers in Medicine 2020, 7, 579100.

[3] Bornmann, L. What Is Societal Impact of Research and How Can It Be Assessed? A Literature Survey. Journal of the American Society for Information Science and Technology 2012, 64, 217–233.

[4] Cabells. Pros, Cons, and What You Should Know About Medical Research Preprints.

[5] Ishizumi, A.; Kolis, J.; Abad, N.; Prybylski, D.; Brookmeyer, K. A.; Voegeli, C.; Wardle, C.; Chiou, H. Beyond misinformation: developing a public health prevention framework for managing information ecosystems. The Lancet Public Health 2024, 9, e397-e406.

[6] Quick J. Evidence-based practice: The cornerstone of clinical decision making. Journal of Perioperative Practice 2022, 32, 331.

[7] Horby, P. Why preprints are good for patients. Nat Med 2022, 28, 1109.

[8] ASAPbio. Clinician’s Corner: How might preprints benefit sharing clinical trial results?

[9] Andrea, D.; Péter, K.; Judit, S. World Medical Association Declaration of Helsinki (WMA) - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. LAM (Lege Artis Medicinæ) 2014, 24, 133–136.

[10] MedRxiv. Submission Guide.

[11] Preprints.org. Instructions for Authors.

[12] Ni, R.; Waltman, L. To Preprint or Not to Preprint: A Global Researcher Survey. Journal of the Association for Information Science and Technology 2024, 75, 749–766.

[13] 国家卫生健康委统计信息中心. 2023中国卫生健康统计年鉴.

[14] 协和医学杂志 | 投稿指南.

[15] 《解放军医学院学报》预印本政策声明.

[16] 北京协和医学院. 北京协和医学院情报学、医学信息学专业2021年全国优秀大学生暑期夏令营报名通知.

[17] 北京中医药大学东方医院. 中国护理学预印本平台合作共建筹备会议成功召开.

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1509347.html

上一篇:官宣|Michele Parrinello奖正式设立,全球提名同步开启

下一篇:MDPI第二届材料学科峰会在汕头圆满落幕