博文

从信念与知识的认识论视角,剖析中医学理论体系(1)

||

一、信念与知识的认识论差异

导 言

信念与知识的区分,是一个哲学问题,特别是认识论(epistemology)领域的问题。认识论研究知识的本质、来源和范围,而信念和知识是认识论中的核心概念。

在传统认识论中,知识通常被定义为“合理的真信念”(justified true belief)。这意味着知识不仅仅是信念,还需要满足两个条件:真理和合理性。然而,这个定义在20世纪被埃德蒙·盖蒂尔(Edmund Gettier)的问题所挑战,盖蒂尔反例表明合理的真信念并不总是知识。因此,现代认识论对知识的定义进行了更深入的探讨。我们先看看这两个概念的定义:

信念(Belief)是一种心理状态,即一个人认为某个命题是真的。信念不需要证据或理由;它可以是基于直觉、情感或未经证实的观点。

知识(Knowledge)通常要求信念是真的,并且有充分的理由或证据支持;知识是可靠的、经过验证的信念。

从认识论的角度,信念和知识的主要差异可以总结如下:一是真理条件。知识要求信念必须是真的,而信念本身可以不真。一个人可以相信错误的东西,但不能知道错误的东西。二是合理性条件。知识要求信念有合理的理由或证据支持,而信念可能缺乏这种合理性;信念可能基于偏见、错觉或错误推理。三是可靠性。知识通常涉及可靠的认知过程,而信念可能来自不可靠的来源。

例如,在盖蒂尔问题之前,知识被定义为:

S知道P,当且仅当:P是真的;S相信P;S有合理的理由相信P。但盖蒂尔反例显示,即使这三个条件都满足,也可能不是知识,因为合理性可能基于偶然或错误的前提。因此,当代认识论增加了其他条件,如“可靠性”或“无缺陷的合理性”。

从认识论(epistemology,即知识论)的角度来看,信念(belief)与知识(knowledge)是两个核心概念,它们之间存在根本性的差异。认识论研究知识的本质、来源和范围,以及信念的合理性和真理性。以下我将详细解释信念与知识的定义,并比较它们的差异,同时提及一些关键哲学讨论。

1. 认识论背景

认识论是哲学的一个分支,关注如何获取知识、什么是知识以及知识如何被证明。传统上,知识被定义为“合理的真信念”(justified true belief),但这一定义在20世纪60年代受到埃德蒙·盖蒂尔(Edmund Gettier)的反例挑战,导致现代认识论对知识有了更复杂的理解。

2. 信念的定义

信念是一种心理状态,即个体认为某个命题或陈述是真的。信念不需要必然为真,也不需要基于证据或理性推理;它可能源于直觉、情感、传统或个人经验。例如,一个人可能相信“外星人存在”,即使没有科学证据支持。

信念是个人化的,不同的人可能有不同的信念。信念可以错误或不准确,无需用真理去要求它。信念可能缺乏充分的理由或证据,也就无需合理性。因此,主观性是信念的突出特征。

3. 知识的定义

知识通常被理解为一种经过验证的、真实的信念。

在传统认识论中,知识需要满足三个条件:一是真理条件(Truth),信念必须与实际事实一致,例如,“地球是圆的”是一个真信念。二是信念条件(Belief),个体必须相信这个命题。三是合理性条件(Justification),个体必须有充分的理由、证据或推理来支持这个信念。

然而,盖蒂尔反例表明,即使满足这三个条件,也可能不是知识(例如,基于错误前提的合理推理)。因此,当代认识论往往增加其他条件,如“可靠性”(reliability)或“无缺陷的合理性”,以区分知识与偶然的真信念。从这个意义上讲,知识又是一个公共的、动态的认知。

4. 信念与知识的主要差异(附表)

附表 信念与知识的认识论差异

维度 | 信念 | 知识 |

真理要求 | 不要求真理;信念可以是假的。 | 必须为真;知识不能是假的。 |

合理性要求 | 可能缺乏合理性;基于直觉、偏见等。 | 必须有充分的理由、证据或合理过程支持。 |

认知状态 | 是一种心理接受(acceptance)状态。 | 是一种经过验证的认知成就。 |

可靠性与来源 | 可能来自不可靠的来源(如梦境、谣言)。 | 通常来自可靠的认知过程(如感知、推理、科学方法)。 |

客观性 | 更主观,因人而异。 | 更客观,具有公共可验证性。 |

例如,某人相信“明天会下雨”,信念是基于感觉而非气象数据。即使下雨了,它也不是知识,因为缺乏合理性。那么,气象学家基于卫星数据和模型预测“明天会下雨”,并且真的下雨了,这就是知识。

5. 盖蒂尔问题的影响

盖蒂尔反例揭示了“合理的真信念”不一定构成知识。例如,一个人看到一只假羊在田野中,却相信“田野中有羊”,而恰好真羊躲在后面——这个信念是真且合理的,但通常不被视为知识,因为它基于错觉。这促使哲学家们(如阿尔文·戈德曼)提出“因果理论”或“可靠性理论”,强调知识需要信念与事实之间的适当联系。

6. 小结

在认识论中,信念是知识的基础,但知识是信念的升华。信念只需个人接受,而知识要求真理、合理性和可靠性。理解这些差异有助于我们区分主观意见与客观知识,在科学、哲学和日常生活中追求更可靠的认知。

二、以此框架理解知识进步的动态过程

我们可以将前面阐述的“信念-知识”认识论框架,作为一个动态引擎,来理解人类知识是如何进步的。

这个动态过程的核心是:知识的进步,本质上是一个将“信念”不断筛选、验证、淬炼为“知识”,同时再用新的“知识”催生新的“信念”,并在循环中不断修正甚至推翻旧有“知识”的永无止境的过程。

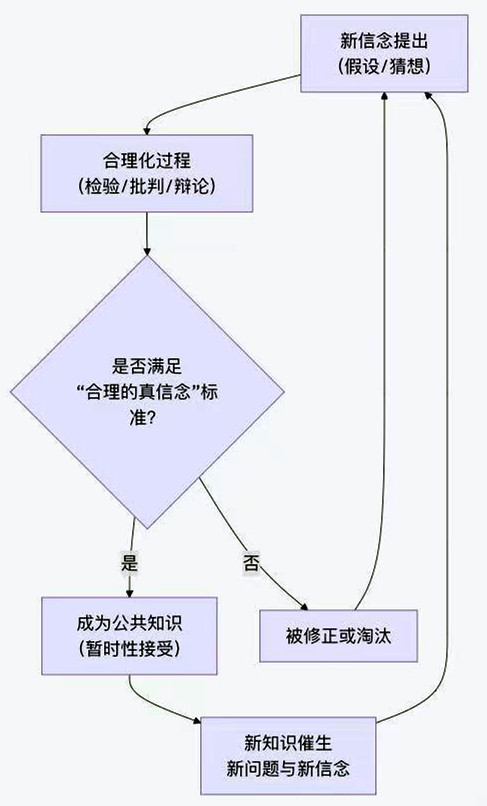

附图可以清晰地展示了这一动态过程的核心循环:

附图 以“信念-知识”认识论框架理解知识进步的示意图

我们可以将这个过程分解为以下几个关键阶段和机制:

阶段一:从信念到知识——合理化与验证的熔炉

信念作为起点(假设与猜想的产生):任何新知识都始于一个“信念”或“假设”。科学家观察到无法用现有理论解释的现象(如水星轨道异常),于是产生一个新的信念:“可能存在一颗更靠近太阳的行星”或“牛顿引力理论在强引力场中可能需要修正”。

此时状态可描述为纯粹的信念。它可能为真,也可能为假;它缺乏充分的合理性。下一步是信念的合理化过程(知识的试炼场),它是知识进步的核心环节,信念被置于严格的检验之下。

经验验证:通过实验、观察、数据收集来检验。如果那个信念是“存在新行星”,天文学家就会用望远镜搜寻。如果信念是“新理论”,就会设计实验来验证其预测。

逻辑与理论整合:信念需要与现有的知识体系(当前范式)相融贯。它必须逻辑自洽,并且最好能解释旧理论能解释的一切,同时还能解释新现象。

公共批判与辩论:信念被置于学术共同体中,接受同行评议、批判和重复验证。这个过程旨在剔除个人偏见、方法论错误和偶然因素。

达到“合理的真信念”状态(暂时性的知识确立):当一个信念经受住了严格的检验,被共同体普遍接受为“真”且“合理”时,它就暂时被接纳为知识。例如,广义相对论因其成功预测星光偏折等现象,从爱因斯坦的“信念”变成了物理学的“知识”。

作为知识的形态,它仍然具有暂时性和语境性:被认为是真的,是基于当前最好的证据和标准。

阶段二:从知识到新信念——知识进步的扩张与深化

知识作为新探索的平台:新确立的知识不是进步的终点,而是新的起点。它打开了新的问题域,催生了新的信念。

横向扩展:量子力学成为知识后,物理学家开始相信它可以用来解释化学键,从而催生了量子化学。

纵向深入:DNA结构被确认为知识后,科学家开始相信可以破解遗传密码,从而催生了分子生物学。

知识本身蕴含待检验的信念:任何知识体系内部都包含一些未被彻底验证的“辅助假设”或“背景信念”。这些本身就是未来需要被检验的“信念”候选者。

核心动态机制:范式变革与知识修正

这才是理解知识“进步”而非“累积”的关键。上述循环并非总是在平稳中进行。

反常的积累:随着观察和实验的深入,总会出现一些与现有“知识”(旧范式)不符的反常现象。起初,这些反常可能被忽略或置于一边。

危机与信念的复兴:当反常多到无法忽视时,科学共同体进入“危机”状态。此时,那些曾经被边缘化的、挑战旧知识的“信念”(新假设)重新获得生命力。

科学革命(范式转移):一场竞争在新旧“信念-知识”体系之间展开。最终,一个能够更好解释反常的新理论胜出,它从一种“信念”转变为新的“知识”,而旧有的“知识”则被降级为“错误的信念”或被视为新理论在特定条件下的近似。

经典案例:“地心说”曾是知识→出现反常(行星逆行)→哥白尼提出“日心说”(新信念)→经过伽利略、开普勒等人的检验和合理化→“日心说”取代“地心说”成为新知识。

总结:一个自我修正的螺旋

以这个认识论框架来理解,知识进步是一个动态的、自我修正的螺旋式上升过程:

引擎:人类与生俱来的好奇心和怀疑精神(提出信念与挑战信念)。

燃料:经验世界提供的新现象和新数据。

筛选机制:严格的合理化过程(科学方法、逻辑、公共批判)。

产品:不断演化的、暂时的、但客观性日益增强的知识体系。

重要的不是我们拥有了一成不变的永恒真理,而是我们拥有了一个能够不断发现错误并修正自身的过程。从认识论上看,知识的进步性正体现在其动态的、批判性的、自我超越的特性上,而不是体现在其静态的、确定的结论上。信念是进步的种子,而知识的合理化过程则是保证这些种子能够生长为参天大树,并最终为新的种子提供土壤的循环。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1508966.html

上一篇:我国科学家采用古DNA技术等研究人类学的主要成果(10):从哈尔滨古人类头骨牙结石中提取丹尼索瓦人DNA

下一篇:冰鹏:致仕集句诗二首