博文

多孔材料:能源技术的下一个前沿领域《科学》  精选

精选

|

多孔材料:能源技术的下一个前沿领域

编辑摘要

电子、离子或分子在多孔材料中的传输对各类过程至关重要,且存在于多个长度尺度上。这些过程中,许多都与能源技术相关——无论是从地下深处开采燃料,还是固体电解质内部的电荷传输。法伯(Farber)等人综述了材料多孔性与其在能源相关技术中应用的关联研究,其中涵盖了不同长度尺度间的共性领域,这些共性可转化为具有广泛适用性的通用模型。——马克·S.拉文(Marc S. Lavine)

liyahu M. Farber et al.,Porous materials: The next frontier in energy technologies.Science390,eadn9391(2025).

结构化摘要

背景

多孔材料的孔径范围从埃(Å)到厘米不等,由“空隙”和“物质”两相构成。这两相能够实现多种能量载体的传输,如质量、电荷、热量、辐射和压力。两相之间的高比表面积界面,使得这些能量载体可通过多种过程相遇并相互转化:既包括光、热、电与化学流之间的目标催化转化,也包括开裂、钝化或激发态猝灭等非目标过程。凭借其能量传输能力,多孔材料在各类能源应用中的采用率日益提升,推动了太阳能、核能、电化学、热能及地下能源开采与转化领域的性能突破。

进展

若从“多孔材料的固体相和空隙相中,能量载体同时传输并相互转化”的角度审视能量转换装置或燃料开采技术,便能为各类应用设计性能更优的多孔组件。这一视角既凸显了设计约束,也为优化、模拟及跨学科融合提供了新机遇。例如,在多孔电极中,若同时调控质量与电荷传输,并最大化总体积比表面积,可提升电化学装置(如超级电容器、燃料电池、电池和电解槽)的功率密度。所有能量流均受孔隙的几何特征(尺寸、形状、取向)和空间分布(有序性、层级结构、方向性)约束。因此,通过调控孔径和孔口大小,可增强孔隙嵌入型相变材料(如碳材料中的石蜡)的储热性能——在保留活性物质的同时提升导热性。对于可在高温下储存太阳能的热化学反应材料,可在多个长度尺度上调控其多孔结构,从而在时间和空间维度上增强光吸收、热分布及反应前沿演化。孔隙还可用于选择性阻断能量流:在热电发生器中,引入不连通孔隙可散射声子但不影响电子传输,在降低热导率的同时,维持高效热电能量转换所需的温差和电子电导率。多孔结构会随时间演化:核燃料芯块内部会因释放气体形成孔隙;电池颗粒会因纳米级开裂产生孔隙;在低孔隙度岩石(如页岩)的非常规油气和地热开采过程中(如水力压裂),土壤中也会形成孔隙。

展望

多孔性设计的最终目标——为每种应用定制特定多孔结构——需要在分析、合成和材料表征方面取得重大进展。研究多孔材料中的能量传输过程,需更完善的数学和计算模型;而这又依赖于利用断层扫描、光谱学和衍射技术,实现所有长度尺度上多孔结构的完整三维可视化。这些技术将指导合成技术进步,进而实现对材料中孔隙尺寸、形状和连通模式分布的全面控制。从更广阔的视角研究多孔材料,需认识到多孔性各子领域间的共性,推动合成策略、分析工具和灵感来源的交流。例如,仿生设计策略可应对诸多挑战,如同时控制材料的内部(如层级)多孔性及其外部形貌(决定结构多孔性和粗糙度),或无需浪费性牺牲模板即可合成精确孔隙结构。用于理解地下能源开采中流体流动的断层扫描和计算方法,应得到催化或储热领域研究者的更多应用。总体而言,对能量流的更深入理解,将推动新一代多孔组件的发展,以适应不断拓展的能源领域需求。

多孔材料是大多数能源转换与开采技术的关键组件。

多孔材料的孔径范围从埃到厘米不等,能够实现质量、电荷、热量、辐射和压力的传输,进而在多个长度、时间和能量尺度上实现能量转换。

摘要

孔径覆盖分子级到宏观级(从埃到厘米)的多孔材料,在电化学、热电、核能、太阳能发电以及油气和地热开采中至关重要。为实现清洁、快速、高效的能量转换,需设计多孔结构以允许、调控或阻断能量传输载体的流动。最重要的能量流包括质量、电荷、热量、辐射和压力,在对这些能量流进行优化的同时,还需最大化单位装置体积的比表面积。本综述分析了多孔结构中实现能量传输的物理过程,重点阐述了在多孔性设计、表征、建模和基础认知方面的最新进展——这些进展已推动能源技术领域的全面突破。

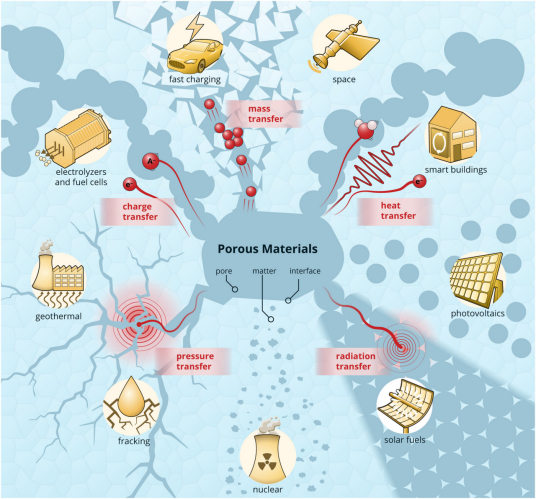

多孔材料由“物质”和“空隙”两相及其各类界面构成(图1A)。每一相均可传输不同的能量载体(分子、离子、电子、声子或光子),且大界面面积使得单位体积内可容纳大量活性位点。多孔性(广义上指材料的多孔状态,狭义上表示空隙率ε)主导着器件(如多孔电极或光吸收体)和能源载体开采介质(如从多孔岩石中开采石油或热流体)中的能量转换过程(1)。空隙相的连通性由孔径(dpore)及其相对间距(dinter)定义,“连通性菱形图”可直观展示这一关系(图1B)。在部分应用中,需开放孔隙以增强质量传输;而在另一些应用中,为阻断不必要的热载体,则更适合采用封闭孔隙。多孔结构的类别多样,从结构多孔性(由固体颗粒自然堆积形成)到设计多孔性(图1C),其孔隙周期性、方向性和尺寸分布(从埃到厘米)均存在差异(图1D)。本综述分析了驱动多孔材料在大多数能源转换与开采技术中应用的基础能量传输过程(图1E),涵盖石油开采、热电推进、太阳能燃料、核电站、电池和燃料电池等领域。基于“在多样性中寻求统一性,在进展中明确目标”的思路(2),本文首先探讨多孔固体中的表面与界面,随后阐述质量、电荷、热量、辐射和压力的传输与储存,最后对能源技术中多孔性研究的未来进行简要展望。

图1 多孔材料是能源技术的核心,因其空隙相和固体相均可实现多种能量传输过程

(A)多孔材料是“物质”与“空隙”构成的两相复合物。比表面积(SA)可相对于器件或材料体积(体积比表面积VSA)、比质量(比表面积SSA)或投影几何形状(几何比表面积GSA)进行归一化。(B)连通性菱形图:孔径和孔间距决定材料的应用场景。当满足特定条件时(三维空间中;假设孔隙大小相同且间距均等),开放且连通的孔隙中质量传输不受阻。(C)多孔材料的类别。(D)能源技术中孔隙的显微图像或模拟图,涵盖超级电容器到地下能源等领域(经Springer-Nature、RSC、AAAS、Wiley和ACS授权转载)。采用国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)(167)和地球科学领域(168)的孔隙命名体系。(E)主导多孔材料中能源转换与开采的基础传输现象:每一相均可允许、调控或阻断质量、电荷、热量、辐射和压力的传输。

多孔地下介质中的质量与压力传输

质量传输或许是多孔性最具标志性的特性,甚至与“多孔”一词的词源相关:希腊语中“ποροσ”意为“通道”,因此“传输”即“穿过通道”(本文中统一使用“传输”一词)。地下介质中的质量传输存在于多个长度尺度,从纳米级孔隙到千米级洞穴。常规储层(如中东或北海地区)的沉积岩具有结构多孔性(由土壤和无机颗粒堆积及转化形成),其中渗透着富含烷烃的碳氢化合物。富含燃料的砂岩和碳酸盐岩的孔隙率ε为0.2~0.3,渗透率k为10⁻⁴~10⁻2达西;而致密岩石(如黏土、页岩或花岗岩,ε<0.04,k=10⁻⁹达西)则需通过压裂才能开采燃料或地热。

常规储层的燃料开采涉及流体的单相和多相流动,如碳氢化合物和注入盐水(图2A)。岩石的孔隙结构决定了流动方向上的水力传导率K,以及流体前沿稳定性(与流体黏度μ和表面张力相关)——这对高效开采至关重要(图2B)。对于稳定、不可压缩的牛顿流体,多孔岩石中的流动可通过达西定律描述:μ,其中q为瞬时通量(单位横截面积的体积流量),为压力梯度。若对小孔径区域分配平均渗透率,可采用达西定律的布林克曼扩展式对流动进行数值描述(3)。该方法还可解释克努森扩散现象:当孔隙中流体分子与孔壁的碰撞频率高于分子间碰撞频率时(dpore<~50 nm),有效扩散系数降低,传输过程受表面主导。

图2 多孔地下储层的能源开采

图2 多孔地下储层的能源开采

(A)石油、天然气或地热的开采过程,含或不含岩石水力压裂步骤。(B)质量传输模式:注入流体与开采流体(如盐水与石油,或地热开采中的冷水与热水)的稳定黏性流动,同时伴随孔隙内流体团(油团)的复杂动态变化,包括毛细力导致的边角流动、引发油团聚并的海恩斯跳跃,或活塞式驱替。MT=质量传输;PT=压力传输。(C)页岩岩芯的聚焦离子束-扫描电子显微镜(FIB-SEM)成像与三维重建,可用于孔隙网络分析和渗透率模拟(169)。(D)多相流动中油团动态变化的显微计算机断层扫描成像(170)。

孔隙结构既决定岩石的整体渗透率,也影响流体团(油团)局部、复杂且突发的动态行为。石油和盐水的通量均由其在岩石中的相对渗透率(kri=0~1)和相对体积分数(饱和度)决定,可通过达西定律的唯象扩展式描述:μρ,其中ρi为流体密度,g为重力加速度(4)。尽管该模型假设每种流体的流动模式稳定,但多孔岩石中的多相流动可能因黏性力与毛细力的复杂相互作用导致流动路径断裂与重新连接,从而发生快速变化(5-7)。孔隙喉道处的毛细管压力(Pc)是决定这类复杂流动的关键因素,同时还受流体性质(组成和饱和历史)与岩石条件(压力、温度和表面化学性质)影响。这一过程可通过杨-拉普拉斯方程描述:γθ,其中γ为两流体间的界面张力,θ为局部接触角(反映“润湿性”——三相表面能的局部相互作用)。孔隙喉道中毛细管压力的累积会引发突发事件,如油滴(油团)的断裂或聚并、孔隙的活塞式填充(8),或海恩斯跳跃(9)——即压力释放时一系列突发的孔隙填充事件(图2B)(10)。杨-拉普拉斯方程也可用于描述电化学电源 microporous电极中的电解质润湿性(11)。

分析技术的最新进展使得研究者可通过岩芯切片的二维(2D)和三维(3D)成像估算水力传导率:利用电子显微镜、纳米计算机断层扫描、显微计算机断层扫描、磁共振和原子力显微镜获取图像,再通过孔隙网络模型对孔隙结构进行计算分析(12-14)(图2C)。孔隙中流体的三维结构可采用四个闵可夫斯基泛函(15)进行几何分析,包括体积、表面积、平均曲率和高斯曲率(反映局部孔隙连通性)(16,17)。最终,宏观流动观测结果可与热力学和统计力学的基本原理相关联(18,19)。

通过强化(非常规)开采技术,地下能源的开采效率至少可提升5倍(20):通过水力压裂(“压裂”)打通不连通孔隙。高压流体的注入可使岩石中的裂缝网络保持张开状态(21)(图2B),将纳米级孔隙与米级裂缝连接,使孔隙率提升多个数量级(ε=0.1~0.4),并扩大油井的有效排采体积。最优裂缝网络需具备层级结构以加速燃料释放(裂缝尺寸dcrack=10⁻⁶~10⁻3 m)。压裂技术也可用于地热开采,使冷水在地下热岩中分布(22)。

流体压力变化可能通过触发预应力断层失稳或引发无震滑动(其速度超过流体运移速度),诱发局部地震活动(图2B)。为理解多孔介质中的压力传输(23,24),需采用多尺度方法,综合描述多相流体流动、裂缝扩展的地质力学特性(25)、热导率(地热领域)、电导率(土壤诊断),甚至生物化学过程(土壤微生物导致的孔隙堵塞)。在电化学器件(27)和热工器件(28)中,流体压力还会导致孔隙变形、聚并与开裂(26)。因此,将微观非均质性特征与大规模传输事件的形成及扩展相关联的模型,对于理解燃料电池、电解槽等电化学器件同样具有重要意义——在这些器件中,压力、热量与电荷传输需结合复杂的流体流动及受限动力学过程(29,30)。

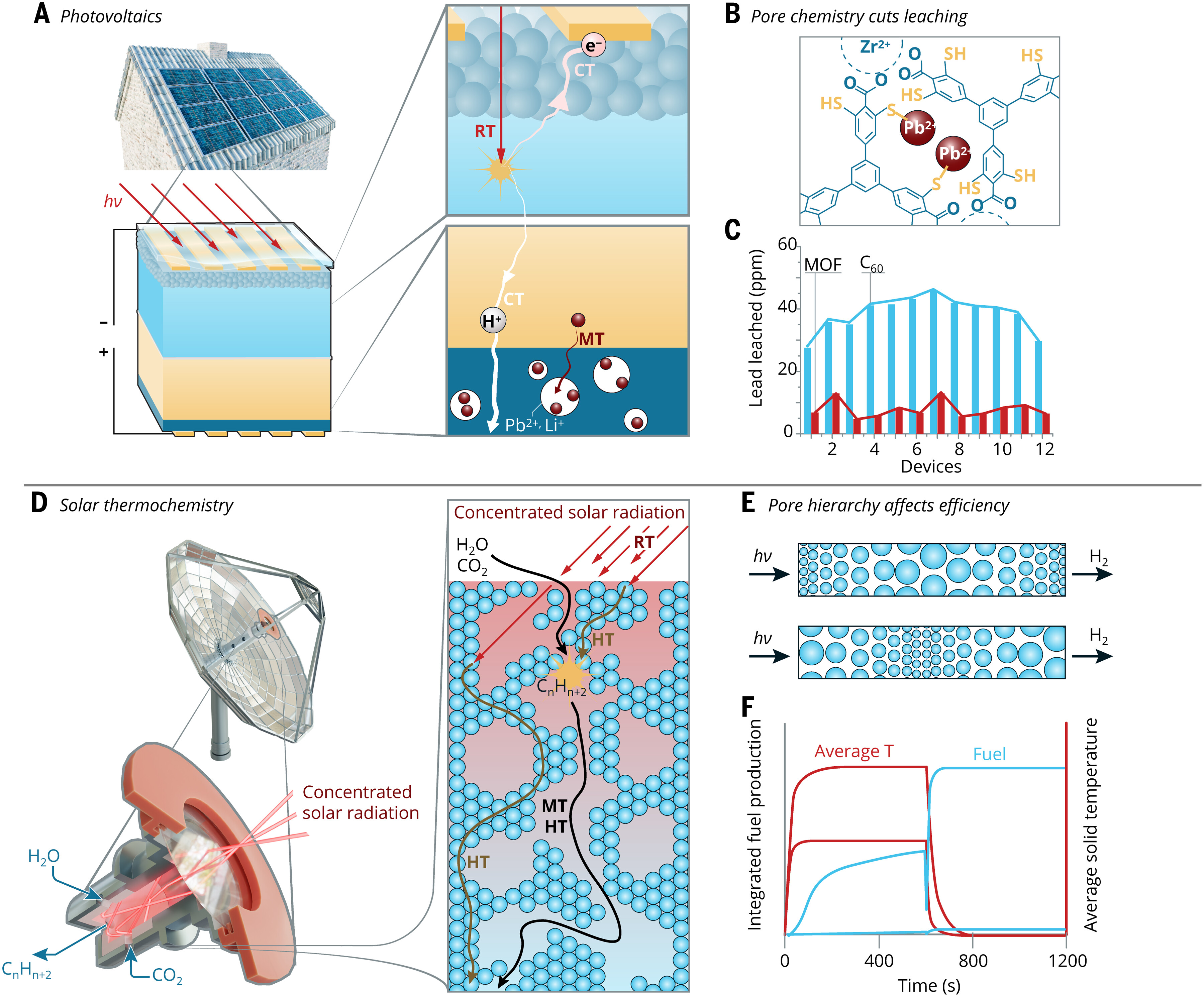

电化学器件中的表面与界面

超级电容器(又称电化学双层电容器)通过电极表面(特定面积A)对离子的静电吸附实现电能存储,可在最高4V的电压(U)下实现高功率输出,且循环稳定性优异(>10⁶次循环)(31,32)。工作过程中,电子(通过固体相流动)与带相反电荷的离子(通过孔隙流动)在界面处相遇,将动能转化为势能(E),其能量大小与电池电容(Ccell)相关,满足公式。而电池电容Ccell又取决于每个多孔电极的电容,该电容由电极比表面积、相对介电常数ε(ε为相对介电常数,A为界面面积,d为电荷间距)推导得出。在典型电极中,多孔碳材料内部填充有水系、有机或离子液体电解质(33)。微孔(<2nm)有助于实现高比表面积(最高可达3000 m2/g),而2-4nm的介孔则能在电子导电且化学可调的基质中促进质量传输(34)。此前被认为无法实现离子吸附的超微孔(孔径<1nm),在与电解质离子尺寸匹配时,反而可能提升电容(35,36)。这一发现引发了关于电容机制的争议,包括对具有层间嵌入能力的固体材料而言,比表面积的定义与测量方法的讨论(37)。因此,通过调整孔径以实现最佳离子受限效应,同时最大化体积比表面积,可提升电容性能(图3B)(38)。这种离子受限效应还能延长中间产物在催化剂孔隙中的滞留时间,从而影响催化反应的产率与选择性。类似地,金属有机框架(MOFs)中阴离子受限引发的熵损失,可提升 redox液流电池的储能能力(39)。

图3 多孔材料在超级电容器、燃料电池与锂离子电池中的电化学能量转换

(A-C)超级电容器;(D-F)燃料电池;(G-I)锂离子电池。各器件的工作原理揭示了其内部发生的传输现象,包括质量传输(MT)、电荷传输(CT)与热量传输(HT)。(B)通过提高单位体积比表面积,并使孔径与离子尺寸匹配以实现最佳受限效应,可提升电容(38)。(C)对二维MOF进行调控,可提高单位体积孔隙数量,且其金属节点可实现赝电容储能(49)。(E)通过调整微孔层(MPL)厚度,可将氧气流动模式从毛管指进转变为黏性指进(171)。(F)X射线断层扫描技术揭示了非均相气体传输层中存在的优先质量传输通道(56)。(H)锂离子通过钛酸锂阳极中的纳米孔隙快速传输,同时借助无边界单晶基质实现快速固态传输,即使在高放电倍率下也能保持电池容量(79)。(J)反蛋白石多孔电极中,由于锌的受限沉积与均匀电场作用,可抑制锌枝晶生长(81)。

超级电容器电极还可通过快速氧化还原反应与嵌入过程之间的连续机制(“赝电容”)存储能量(40),虽能将能量密度提升10-100倍,但会以牺牲功率密度为代价(41)。尽管碳材料可通过表面功能化实现赝电容(42),但在金属氧化物(43)与硫化物(43)中,赝电容效应更为显著。在MXenes(层状过渡金属碳化物或碳氮化物)(44)中,可通过发泡(45)、调整层间距(46)或引入面内孔隙(47)来调控多孔结构。MOFs材料具有超大比表面积(最高可达6000-8000 m2/g)、可通过配体修饰精确调控的孔隙结构,以及丰富的表面反应活性(48),因此能实现极高的体积电容(>700 F/cm3;图3C)(49)。然而,无论是MXenes还是MOFs,高比表面积都会加速材料降解,且窄孔喉会限制质量传输(50)。在能源器件中,高比表面积还可能引发不良反应,如腐蚀、钝化、裂纹萌生与能量耗散——这凸显了在比表面积与其他能量传输载体之间进行精细平衡的重要性。

燃料电池与电解槽中的质量传输

高功率是燃料电池、电解槽、电池等电化学电源的核心目标。这要求优化孔隙结构,以实现反应物与产物在高体积比表面积内外的快速质量传输,同时确保电子与热量能通过固体相及固-液界面传导。大部分质量传输通过孔隙与裂缝内的体扩散和克努森扩散实现,其驱动力为反应物消耗与产物生成所产生的浓度梯度。在存在泵送的场景(如redox液流电池)中,对流作用发挥重要作用;而在绝缘固体中(如锂离子电池),则以迁移传输为主。

在质子交换膜燃料电池中,多尺寸孔隙负责分配反应物与产物的流动。到达阴极的氧气需穿过孔隙梯度层(图3D)(51):首先通过双极板中的机械加工通道(宽度0.6-1mm)进入气体扩散层(GDL)——该层通常由纤维状碳纸构成[孔径10-50 μm(52)],随后进入更精细的微孔层(MPLs)。微孔层的结构多孔性由碳颗粒与聚合物黏合剂的堆积形成(孔径20-500 nm)。当氧气到达铂纳米颗粒负载的微孔碳催化剂层(CL)[孔径1-50 nm(53)]后,会发生还原反应(O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂O)。孔隙结构的关键作用包括:使催化剂纳米颗粒暴露于反应物中(54)、保护颗粒免受离聚物毒害(55),以及将生成的水通过相同的层结构反向排出(避免水分凝结堵塞氧气通道)。设计特定孔隙结构有助于在催化剂层-气体扩散层界面保留水分,缓解膜脱水问题。天然排水通道(如结构孔隙与随机裂缝)的作用可能是有利的,也可能是不利的,具体取决于工作条件(图3E)(56)。通过静电纺丝制备不同间距的纤维(57)、刻意制造裂缝(58)、激光刻槽(59,60)或其他纳米制造方法(61,62),可在不同层中构建“层级式”(尺寸梯度)孔隙结构,以实现水分传输调控。在聚合物电解质膜水电解槽中,通过调整微孔层厚度,可将氧气流动模式从毛管流动转变为黏性流动,从而改善电解质-电极接触并暴露活性位点(图3E)。

为实现有效质量传输,孔隙需满足以下条件:孔径足以容纳扩散物质(O₂、H₂O或离子)、与外部连通且相互贯通;但同时,孔隙的引入需最大限度减少体积比表面积的损失,以及负责电荷、热量传导与光吸收的本体材料的损失ε。这些要求共同构成了“空隙三角”模型,该模型界定了质量传输的可行范围(图4A)。在电化学器件与富油岩石中,孔径大小决定了表面张力与毛细力之间的平衡——前者将水分排出(56),后者则使水分进入孔隙(11)。根据上述杨-拉普拉斯方程,水分进入孔隙所需的压力与孔喉直径dthroat成反比,因此通过设计孔隙曲率可增强材料疏水性(并改善氧气传输)(11)。矛盾的是,限制质量传输可能提升多步电化学反应的产率——例如,将O₂(63)或CO₂(64)还原反应的中间产物限制在介孔(30-50 nm)中,可使其充分反应。

图4 多孔结构中的传输过程模型

(A)空隙三角:质量传输机制与条件的示意图。对角线边界由迁移物质(未溶剂化离子、分子或光子;πλ)的尺寸与孔径的相对关系决定;垂直边界代表本体物质消失。质量传输机制包括流动(体扩散、对流或迁移)、克努森(表面)扩散(适用于孔径小于平均自由程的情况)与受限扩散。这些过程存在于本综述讨论的大多数应用中,涵盖地质学、电化学、热化学与光化学领域。(B)物质三角:固体相中热量、电荷、辐射与质量传输机制与条件的示意图。对角线边界由迁移物质的尺寸与孔间距离(dneck)的相对关系决定,但相较于(A)中的边界更宽松——因为部分物质(如光子、声子、激子与电子)可绕过孔隙发生衍射;垂直边界代表孔隙消失。在纳米尺度下,物质的尺寸会导致能量量子化。两个三角模型均假设球形孔隙随机分布(分别为连通与不连通孔隙);若假设条件不同,模型图形也会发生变化。

对于水电解槽(65)、电合成反应器(66)或直接液体燃料电池(67)等涉及气体消耗或生成的器件,需通过调整电极孔隙率来平衡多相流体传输。磷酸燃料电池等高温器件在停机时面临特殊挑战——此时冷凝作用会导致孔隙堵塞(68)。除孔径外,多孔电极中气体的快速扩散(Deff)还要求孔隙曲折度(τ,最短路径与欧氏距离的比值)尽可能小,满足公式ετ(其中D为物质扩散系数)。根据布鲁格曼模型,对于随机分布球体周围的质量传输,曲折度可估算为τ=ε⁻⁰·⁵;但对于纤维状或嵌入离聚物的气体扩散层,该近似值误差较大(69)。借助显微技术、光谱技术与断层扫描技术(部分直接借鉴自地球科学领域),可在多尺度下对电极中的水分分布进行可视化观察与建模(65,70)。对商用微孔层-气体扩散层复合材料的X射线断层扫描显微成像显示,材料中存在裂缝、孔洞及厚度与密度变化等非均质性特征(图3F)(56),这些特征会形成反应物流动的优先通道(71)。可视化方法可与润湿角分布测量(70)或流动路径分析(72)相结合,并通过计算进行数据分析(73,74)——这一策略正是受到地球科学领域的启发。

电池电极内部的质量与电荷传输

从便携式设备到电网储能系统,电池的电极孔隙中均填充有电解质,以促进离子在增大的电极表面上传输。与超级电容器相比,电池的能量密度更高(因离子可填充固体体积),但由于质量传输速度较慢,其功率密度更低(图3G)(75)。电池的孔隙率通常为结构孔隙率(ε=0.3-0.4),具体数值取决于颗粒的尺寸与形状。通过模板法制备孔隙,可同时调控孔径与孔壁厚度:较薄的孔壁能缩短离子在固体中的扩散距离,从而改善高倍率性能(76)。为实现“极速充电”,需减小电极颗粒尺寸以缩短嵌入离子(如Li⁺)的颗粒内扩散距离;但这会增加曲折度,减缓离子在颗粒间空隙中的扩散速度(77)。通过对颗粒进行纳米级修饰(78),可调整结构孔隙率,从而同时改善钛酸锂(锂离子电池中石墨的安全替代品)的电子导电性与离子导电性——燃料电池电极也采用了类似方法。此外,通过设计多孔单晶结构,可减少颗粒边界处的能量损失:薄孔壁有利于Li⁺快速扩散,而通过去除约5nm的八面体形成的多孔网络则能加速电解质扩散(图3H)(79)。调整MOF电极的配体结构,也可增强电子导电性(80)。

有序孔隙结构(如反蛋白石结构与碳框架)有助于均匀金属-空气电池中的电场,从而促进质量传输并抑制可能导致器件短路的枝晶生长(图3I)(81)。然而,这种高孔隙率会降低体积比表面积,并可能引发不良的电极阻塞界面形成。与这类“电极孔隙率在工作过程中发生变化”的器件不同,金属-硫电池将活性物质硫存储在碳基质的固定可调孔隙中。在这种情况下,需调整孔喉尺寸以最大限度减少锂化多硫化物链(LiₓSᵧ)的溶出(76,82)、保护硫在循环体积变化过程中不发生粉化(83),并确保碳基质具有足够的电子导电性(84)。总体而言,孔径dpore决定了活性物质的存储量(能量密度),而孔喉直径dthroat则决定了质量传输速率(功率密度)以及负载效率与溶出效率(二者均对能量密度有影响)。活性物质也可封装在多孔储热反应器中,这要求不同领域之间共享基质材料与孔隙工程方法。

“物质三角”模型(图4B)描述了固体基质中热量、电荷、辐射与质量传输的边界条件,是“空隙三角”模型(图4A,描述孔隙中的质量与辐射传输)的概念镜像。正如在电池与热化学应用(见“热能存储”部分)中所观察到的,孔间距离dneck越大,电荷与热载体的传输越容易,但代价是孔隙与固体之间的扩散速度变慢[,若缺陷堵塞扩散通道,扩散速度会进一步降低(85)]。在物质三角与空隙三角模型中,过多的本体物质或空隙会分别破坏材料的多孔特性(右侧垂直边界)。当载体尺寸大于喉道尺寸(分别为dneck或dpore;对角线边界)时,所有传输过程都会受到限制——但声子、电子等固态能量载体可绕过孔隙发生衍射。当dneck<100nm时,固体中的量子限制效应会形成独特的纳米区域,这与超级电容器(40)、电催化剂(86)或地下石油(29)中的中间受限区域在某种程度上相似。在该区域中,纳米孔隙产生的较高应变可改善Li⁺在电池材料中的溶解度(85),同时增强材料在体积膨胀过程中的抗裂性(27)。

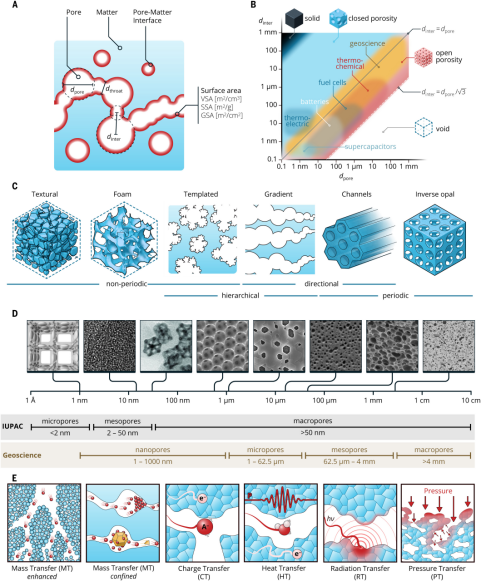

热电发生器中的热量与电荷传输

在热电发生器中,两种不同材料(如p型与n型半导体)在存在温差时,会通过塞贝克效应产生电压(图5A)。热电转换的无量纲优值系数为σκκκκκ,其中S为塞贝克系数,σ为电导率,κ为热导率(包括固体中由声子κ与电子κ贡献的热导率,以及孔隙中由对流κ、孔隙填充流体传导κ与孔隙辐射κ贡献的热导率)。该方程揭示了热电固体设计中的固有矛盾:需降低热导率以增大温差,同时需提高电导率以提升功率;但遗憾的是,负责导电的载流子(电子)同时也是导热载体(87)。

图5 多孔材料在热电发生器、潜热存储相变材料(PCMs)与热化学反应器中的热能转换

(A-C)热电发生器;(D-F)潜热存储相变材料;(G-I)热化学反应器。各器件的工作原理揭示了其内部发生的传输现象,包括质量传输(MT)、电荷传输(CT)与热量传输(HT)。(B)通过调控硅纳米线的孔隙率,可在不显著降低电导率的前提下降低热导率,从而增强其高温热电性能(90)。(C)双连续MOF具有超低热导率,向其孔隙中部分填充导电聚吡咯聚合物,可使电导率提升100万倍(99)。(E)铅纳米颗粒相变材料可在介孔碳内部形成,无需后合成浸渍步骤,且其熔点可通过调整纳米颗粒尺寸进行调控(107)。(F)对层级多孔太阳能墙内部的传热过程进行多尺度模拟,对优化这种被动式房屋供暖技术至关重要(110)。(H)将氢氧化镁/氧化镁(Mg(OH)₂/MgO)材料制备成高比表面积的花状颗粒,可增强并稳定其循环性能(121)。(I)通过纳米结构材料的部分烧结设计孔隙结构,可提高并稳定热化学再氧化速率(123)。

孔隙结构为解决这一矛盾提供了思路(88)。由于导热电子与声子(晶格振动)的平均自由程不同(分别约为1-10 nm与10-100 nm),可通过调整孔径大小实现“散射声子而不阻碍电子”的效果(89)。对硅纳米线的孔隙率进行精细调控,可在不过多降低电导率σ的前提下降低热导率κ,最终提升优值系数ZT(图5B)(90)。孔隙引入导致的载流子损耗可通过公式εε建模(其中x代表κ或σ)(91);该公式也可作为电化学器件中质量传输的初步近似模型。更复杂的模型(考虑孔径、形状、取向与空间分布)预测,当孔隙率ε>0.75时,声子热导率会显著下降(92)。多孔基质中的热传输还取决于声子尺寸κε,以及孔隙中滞留流体的对流传热κ与传导传热κ。因此,引入封闭孔隙(93)或孔径小于空气平均自由程(约70 nm)。

# 纳米多孔热电材料与热能存储及太阳能器件中的辐射传输

从Bi₂Te₃合金到铅硫族化合物,纳米多孔热电材料展现出更低的热导率κ与更高的优值系数ZT(94,95)——因为孔径越小,声子平均自由程越短,热导率κ的下降幅度也越大(96)。与热传输方向垂直的孔隙,以及相互连通的孔隙(需以增强电绝缘性为代价),均能更有效地散射声子(97)。周期性孔隙结构在阻挡声子的同时,可允许电子沿直线传输(96)。尽管低密度金属有机框架(MOFs)是理想的隔热材料,但其热电性能仍较为落后(98)。一种具有四面体与八面体孔隙(孔径分别为0.8nm与1.1nm)的锆基MOF,可实现吡咯单体在较大孔隙中的选择性负载;聚合后,材料内部会形成导电聚吡咯网络(图5C)。这种结构使电导率σ提升100万倍,同时借助较小孔隙的多孔特性,基本保留了材料的低导热性κ(99)。

热能存储

潜热存储技术利用多孔基质中负载的相变材料(PCMs)实现储热(100),而热化学存储则通过多孔材料或孔隙包裹材料的可逆吸热反应完成热量转化(101)。存储的热量可表示为,其中X为反应转化率(相变过程中X=1,热化学过程中X<1),n为物质的量,ΔHr为摩尔反应焓变。

相变材料最适用于废热与聚光太阳能存储,通常在50-600℃温度范围内,可实现20-500kJ/kg的储热量(图5D)(102)。为提高隔热性相变材料颗粒填充床反应器的导热性,可将石蜡等相变材料负载于多孔气凝胶(103)、海绵(104)或微孔聚合物(105)内部。与金属-硫电池类似,相变材料向多孔基质中的渗透需要开放孔隙结构,但这会导致其在工作过程中发生溶出(106)。另一种方法是通过热解在介孔碳中共合成锡(Sn)、铅(Pb)等纳米颗粒,形成分散均匀且锚定稳定的相变材料,借助较大的固-固界面面积实现快速传热(107)。介孔结构可限制体积膨胀,降低机械应力并干扰晶体生长(从而降低熔点)。这种过冷现象可将工作温度调节至家庭或工厂所需范围(108),但需以损失部分潜热为代价(109)。在适用于较高温度的铅/碳(Pb/C)体系中,通过调控金属颗粒尺寸改变其表面积/体积比及金属-碳界面面积,可实现熔点的精准调节(图5E)(107)。“孔隙内孔隙”的设计理念已应用于太阳能墙技术:白天吸收阳光、夜间释放热量,具体是将10μm聚合物包裹的石蜡浸渍到10mm碳纤维中(110)。通过数值模拟优化传热与传质过程,可最大限度缩小昼夜温差ΔT(图5F)。为获得更高导热性,需采用更大孔喉直径(>100nm),这使得多孔碳相较于MOFs,在作为热化学载体时更具优势。潜热存储与电化学领域均会使用碳材料,其孔隙可调性优于脆性硬质无机氧化物或碳酸盐。此外,大多数热化学无机氧化物的孔隙坍塌烧结始于400-800℃,而热固性碳的微孔则在800-1200℃左右才开始收缩(111)。

在热化学循环中,无机材料可通过部分分解产生气体(如H₂O、CO₂、O₂)实现储热,并通过与气体再次反应释放热量(图5G)。在较高工作温度(<1500℃)下,可实现较高能量密度(<0.9MJ/kg)(102,112)。活性材料本身可为多孔结构,或被包裹在多孔基质中(113),以实现反应气体向高比表面积的快速传质(114)。许多热化学循环采用储量丰富且天然多孔的碱土金属矿物(115)。其中,循环反应(ΔH°=178kJ/mol)的煅烧(储热)与碳酸化(释热)过程均在高温(700-900℃)下效果最佳,是储存太阳热辐射的理想选择(116)。理解热化学材料中的反应前沿与孔隙动态至关重要,但也极具挑战——因为所有传输过程相互耦合(图4B)(117)。钙基材料在工作过程中,会因孔隙烧结(118)或循环机械应力导致的颗粒磨损(119),迅速丧失多孔特性,进而在多孔反应介质内部形成复杂的反应前沿(116)。将粉末成型为多孔结构可增强其抗磨损性(120),但通常在20-30次循环后,体积能量密度会损失50%(116)。无论是热驱动还是电化学应用,对高反应比表面积的追求都需与化学机械降解及孔隙曲折度之间取得平衡。例如,氧化镁(MgO)花状结构的层级孔隙设计,可通过孔壁间隙的膨胀缓冲作用、较薄的MgO孔壁及改善的导电性,缓解循环(ΔH°=81kJ/mol,400℃)过程中的机械应力(图5H)(121)。

氧化钴热化学体系以O₂为介质,无需单独的气体存储:反应(ΔH°=196kJ/mol)具有高能量密度(844kJ/kg)、快速反应动力学及高转化率(122)。精心设计的孔隙结构可增强反应活性与传质效率(123),甚至能抑制孔隙坍塌(123)。例如,立方体Co₃O₄颗粒经部分烧结后,会形成稳定的多孔结构,可持续与O₂反应;而商用Co₃O₄粉末则会发生结构坍塌(图5I)。通过掺杂(124)或在泡沫状堇青石矿物表面涂覆氧化钴,可增强其多孔特性,使其能稳定循环100次(125),而Co₃O₄颗粒则在10次循环内开裂。

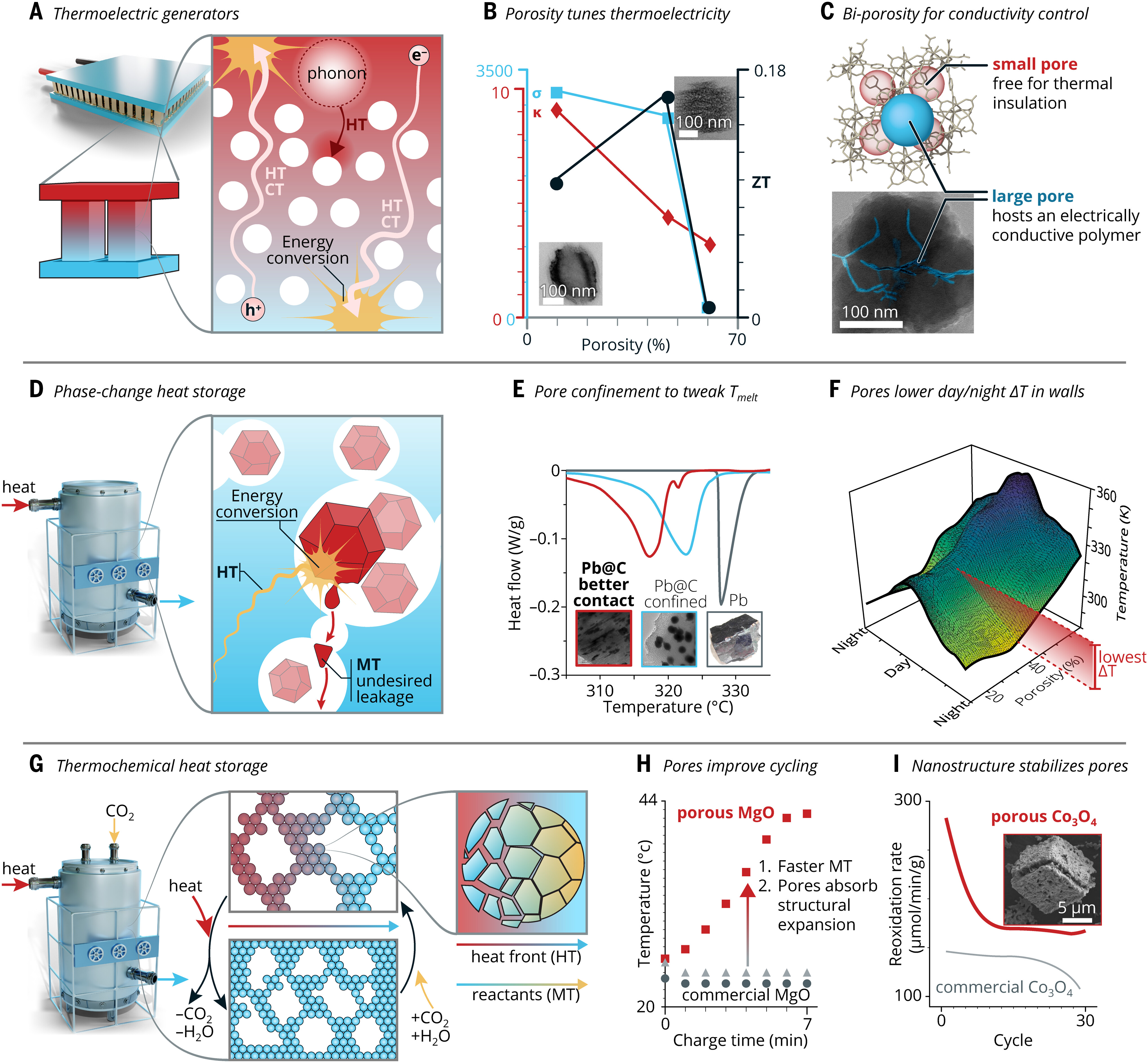

太阳能电池与反应器中的辐射传输

太阳辐射可通过光伏板或热化学转换器收集。光子向电压或热量的转化发生在固体相中,但孔隙结构会影响光的捕获与散射(包括衍射、反射与折射)。采用多孔硅制成的反射器或吸收器可增强光散射,从而提升太阳能电池的光捕获效率(126)。基于孔隙阵列的超材料已被证实可实现光子限制,改善光捕获与散射性能。周期性多孔光陷阱层(如反蛋白石TiO₂)可降低光子在禁带边缘的群速度(127),与无序大孔薄膜相比,能抑制电子-空穴复合并提高光转换效率(128)。多孔结构对辐射传输的调控作用也应用于光电催化领域(129)。模拟结果表明,孔径大小(130)与总孔隙率(131)会决定材料的折射率及光吸收峰(数值、强度与形状),形成可捕获并引导光线至器件内部的光子晶体(132)。

在染料敏化太阳能电池中,电子传输层内TiO₂纳米晶堆积形成的介孔,可为电解质氧化还原对提供传输通道(133)。在钙钛矿太阳能电池中,多孔传输层承载钙钛矿晶体[影响其尺寸、结晶度及光学性能(134)],且其粗糙度可改善与钙钛矿层的接触,缩短电荷传导路径(135)。小孔径结构通过加强与传输层的接触,可改善钙钛矿层的电荷提取效率;同时还能散射入射光,延长光在材料中的传输路径,从而提升整体光捕获效率(136)。MOFs材料也可作为电子传输层或空穴传输层,或嵌入其中。为解决稳定性这一关键问题,在电子传输层中嵌入的锆基MOF,其巯基修饰孔隙可捕获钙钛矿层溶出的Pb2⁺离子(图6B、C)(137);而铟基MOF的吡啶修饰孔隙则可捕获溶出的Li⁺离子(138)。当钙钛矿材料负载于MOF孔隙中时,可增强电荷通过支架的传输,并调控钙钛矿晶体的生长,从而提升太阳能电池效率(139)。此外,锌基MOF微孔层可在钙钛矿生长过程中缓慢存储并释放反应性盐,弥补空位缺陷(140)。MOFs的存储特性还可应用于电池(141)与储热器件(142)中的活性材料存储。

图6 多孔材料在钙钛矿光伏器件与太阳热化学反应器中的太阳能转换

(A-C)钙钛矿光伏器件;(D-F)太阳热化学反应器。各器件的工作原理揭示了其内部发生的传输现象,包括质量传输(MT)、电荷传输(CT)、热量传输(HT)与辐射传输(RT)。(B)嵌入电子传输层的锆基MOF,其巯基修饰孔隙可捕获钙钛矿层溶出的Pb2⁺离子(137),进而实现(C)更优的Pb保留效果。(E)通过实验及对光穿透、传热与传质的协同优化,确定了最佳孔隙梯度结构,最终实现(F)太阳燃料产率的提升(143)。

太阳热转换器采用多孔陶瓷作为接收器,在高温(>1000℃)下将太阳热辐射存储于化学键中(图6D)。例如,大孔氧化铈(CeO₂)可在约1600℃下吸热还原,随后在约1100℃下与通入的H₂O或CO₂催化再氧化。理论预测热化学太阳能-燃料转换效率可达35%,但实验反应器效率很少超过10%(143)。在此温度下,孔隙中的辐射传输主导传热过程,且孔隙率越高(ε<0.9),传热效果越好——这虽能提升燃料产率,但会降低活性材料负载量;总体产率的最佳孔隙率为0.6-0.75(143)。高入射辐射要求材料具备大孔隙与高孔隙率,以实现温度均匀化。通过孔径梯度设计(图6E),可增强光子入射量并减少背面辐射损失(图6F)(144);但研究表明,反应器设计中孔隙梯度可能并非必需(145),甚至可能产生不利影响(146)。

目前,研究者正开发相关方法,以理解高光照强度下辐射、热量与质量的协同传输过程。除将多孔材料视为低密度无孔材料外,当孔隙尺寸相对于光子波长足够大(大致满足πdpore>5λ)时,可通过几何光学分析孔隙中的辐射传输(147)。此类模型虽忽略散射效应,但通过将真实多孔几何结构(来自三维断层扫描成像)与数值模拟(蒙特卡罗法或射线追踪法)进行半经验结合,可获得有效的传输特性参数(148)。最全面但计算量最大的辐射传输描述,来自直接求解麦克斯韦方程组的孔隙尺度模型。该方法可捕获当λ≈dpore时的光陷阱效应(149)。此类建模方法还可帮助解决燃料电池电极中因反应性不均或电流分布不均导致的局部热点问题——这些热点会造成材料降解并增加器件运行复杂性(150)。

核反应堆中会发生辐射诱导的孔隙形成:入射中子辐照会使核燃料芯块(23⁵UO₂)产生气态核裂变产物(Xe与Kr)(151)。为释放这些气泡(避免其阻碍热量移除与中子进一步传播),芯块必须具备连通孔隙结构。因此,燃料成分与结晶度的选择,以及辐射强度,会决定孔隙结构的演化,进而影响材料中的辐射、热量与质量传输(152)。这种情况与电池中金属沉积过程中自发形成(且通常不期望出现)的孔隙具有一定相似性(153)。

能源技术中多孔性研究的未来方向

多孔性研究的最终目标,是为每种能源应用设计出最优孔隙结构。这需要开发多尺度计算模型(154)与数学工具(155),以描述并预测耦合能量传输过程。调控孔隙率的新合成思路(如聚合物链堆积的可控扭曲(156)或沸石剥离(157)),需要多尺度表征技术的支持,包括将计算机断层扫描(158)或核磁共振低温孔隙测定法(159)扩展至纳米尺度。成像技术的这种跨领域融合已开始影响热催化(160)与电催化(70)领域,且可从仿生学中获取更多灵感(161)。

多孔材料可在更多不同应用间共享——例如,将碳电催化剂用作相变材料基质,或将氧化物光电电极用作热化学反应物。还可考虑其他能量传输过程,如氧化物泡沫中的磁热冷却(162)、多孔能量收集器中的压电与摩擦电效应(163),或净水膜中的定向传质(164)。多孔材料还可开拓新的能源应用场景,如梯度孔隙钛骨植入体的机械能吸收(165),或采用多孔低介电聚合物、降低功耗的集成电路(166)。最终,当多孔结构能够在所有长度尺度与时间尺度上实现精准设计、完整描述与建模时,其在能源器件中的潜力才能得到真正发挥。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1508794.html

上一篇:首个慢性疲劳综合征血液检测方法问世

下一篇:无金属催化剂溶液中通过超氧阴离子和半醌介导的分子氢活化【氢气效应机制】