博文

Land:城市形态特征如何影响河流降温?

||

文章导读

在全球气候变化和快速城市化的背景下,城市热岛效应 (Urban Heat Island, UHI) 已成为威胁公共健康和生活质量的重要问题。夏季极端高温频发,城市热浪持续时间延长,改善热环境成为城市可持续发展的迫切任务。蓝绿空间,尤其是城市河流,被证明是最具性价比的自然降温方案之一。然而,河流的降温效应不仅取决于水体自身,还与周边的城市形态密切相关。

本研究聚焦上海黄浦江,通过构建二维 (2D) 与三维 (3D) 城市形态指标体系,系统揭示了不同空间格局如何影响河流冷却效应的扩散。研究成果不仅深化了我们对河流降温机制的理解,也为城市滨水空间的规划设计提供了新的科学依据。

研究材料与方法

1. 研究区域

研究区域选取上海中心城区黄浦江两岸。黄浦江是上海最重要的水系,宽300米至770米,城区段总长39公里。黄浦江两岸人口密集,经济总量庞大,历史文化厚重,许多重要的经济活动都发生在这里,是典型的热岛敏感区域。

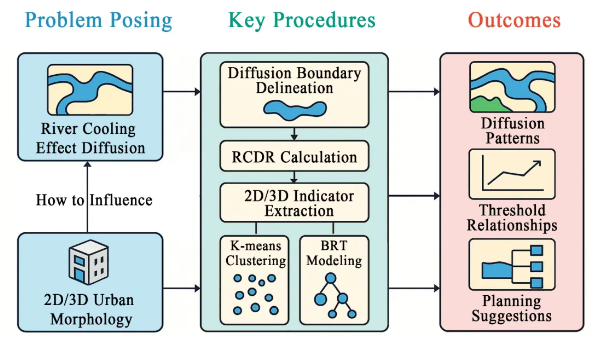

2. 研究方法研究首先利用“盆域法”划定黄浦江降温效应的扩散边界,并构建了河流降温扩散阻力 (River Cooling Effect Diffusion Resistance, RCDR) 指数,量化降温效应在河流两侧扩散的难易程度。随后,通过K-means聚类分析对黄浦江滨河段落的城市形态进行分类,并利用Boosted Regression Trees (BRT) 模型揭示不同城市形态因子的相对贡献与阈值效应。数据方面,研究采用了三类信息源:Landsat 8 卫星影像用于反演地表温度 (LST),刻画空间热环境分布;高分2号高分辨率影像用于识别蓝绿空间分布;百度地图建筑矢量数据用于提取三维建筑高度、朝向等形态特征。

图1. 城市形态对河流降温效应扩散影响的分析框架。

研究结果与讨论

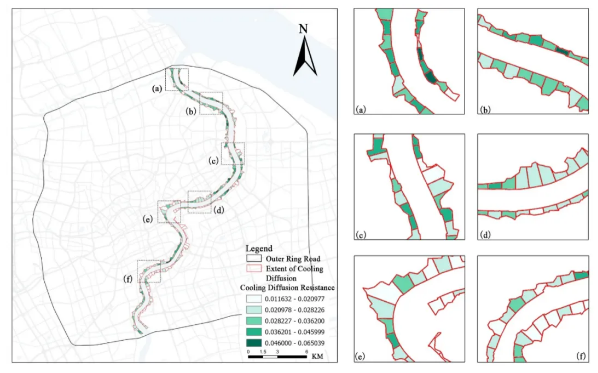

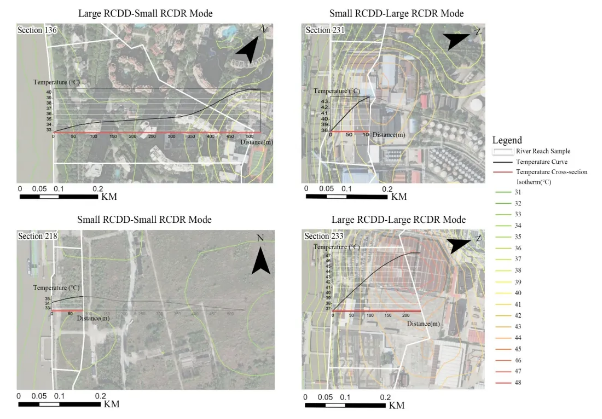

1. 河流降降温扩散特征不均

研究表明,黄浦江的降温扩散效应特征分布不均。平均扩散距离约193米,但空间差异显著,最短仅50米,最长可达817米。值得注意的是,降温扩散的“距离”与“阻力”并不呈线性关系:较远的扩散距离并不一定意味着扩散更容易。研究提出了四种典型扩散模式,进一步凸显城市空间格局对河流降温扩散的制约。

图2. 黄浦江冷却效应扩散阻力和冷却效应扩散距离的空间分布。(a)-(f)为典型河段节点的放大图。

图2. 河流降温扩散的四种模式。

2. 典型滨河空间类型降温扩散差异明显

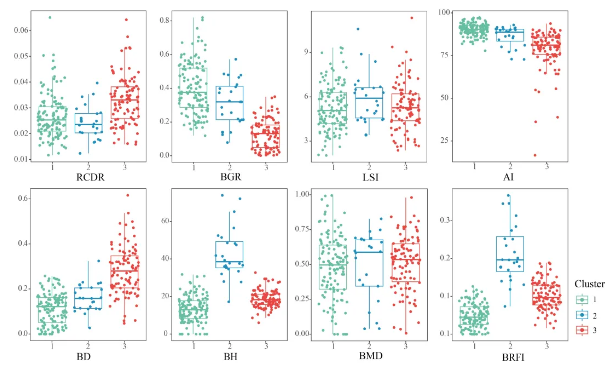

基于聚类分析,黄浦江两岸可分为三类典型滨水段落。类型一:公园与住宅区——蓝绿空间丰富,建筑低矮,冷却扩散潜力最高;类型二:商业与商务区——建筑高度最高,需通过增加绿地复杂性与集中度提升扩散效果;类型三:高密度工业与码头区——绿地稀缺,建筑密度高,冷却扩散效果最差,亟需优化。

图4. 黄浦江不同类型河段城市形态特征箱形图。

3. 2D/3D城市形态对河流降温扩散的关键作用

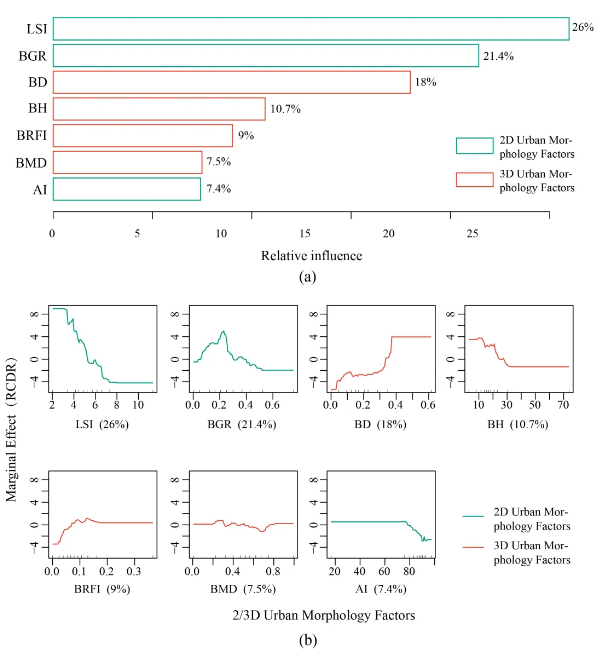

结果显示,二维景观因子 (贡献占比54.8%) 对冷却扩散的影响略高于三维建筑因子 (贡献占比45.2%)。其中:景观形状指数 (LSI) 贡献率最高 (26%),蓝绿空间形态越复杂、连接性越强,越有利于冷却扩散。蓝绿空间比例 (BGR) 次之 (21.4%),当比例超过20%时,冷却扩散显著增强。建筑密度 (BD) 的影响在0.1–0.3之间时最有利,一旦超过0.3,扩散阻力急剧增加。这些结果提示我们,降温降温扩散不仅是“水体大小”的问题,更取决于蓝绿空间与建筑格局之间的协同作用。

图5. 2D/3D城市形态因子对黄浦江降温扩散的相对贡献与边际效应曲线。

研究总结

本研究首次提出利用河流降温扩散阻力 (RCDR) 作为衡量河流降温效果的新指标,揭示了二维与三维城市形态对滨水热环境的非线性影响规律。研究发现:当蓝绿空间比例 ≥ 20%、建筑密度控制在0.1–0.3之间、建筑高度超过30米时,河流降温扩散效果最佳。河流降温的扩散不仅能改善滨水局部热环境,还能通过优化空间格局,将冷空气输送至城市内部。

这些发现为未来城市滨水空间的设计提供了可操作的阈值建议:通过合理控制建筑密度与高度、优化蓝绿空间配置,可以有效增强河流的降温扩散潜力。研究不仅具有理论价值,也为上海乃至全球其他大城市的滨水规划提供了可借鉴的范式。

阅读英文原文:https://www.mdpi.com/3411018

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/land

Land 期刊介绍

主编:Christine Fürst, University of Halle, Germany

期刊创刊于2012年,期刊涵盖土地系统科学、地表景观、土壤和水、城乡发展、土地与气候相互作用、水-能源-土地-食物纽带关系 (WELF)、生物多样性研究和健康关系、土地建模和数据处理、生态系统服务以及多功能性等研究,并致力于人类可持续发展。现已被 Scopus、SSCI、AGRICOLA、AGRIS、GeoRef、RePEc 等多个关键数据库收录,5-Year Impact Factor: 3.4 (2024)。

2024 Impact Factor:3.2

2024 CiteScore:5.9

Time to First Decision:16 Days

Acceptance to Publication:2.4 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1502394.html

上一篇:Biology特刊征稿:鱼类营养的最新进展——抗菌剂、免疫刺激剂、合生元和替代蛋白质来源

下一篇:GeoHazards 海平面上升:全球十亿人面临的“慢动作灾难”——来自地中海沿岸的公民认知调查