博文

准晶吐露形成之秘密  精选

精选

||

准晶吐露形成之秘密

对这一“材料鸭嘴兽”的新研究有助于解释它们的原子如何排布成有序但不重复的模式。

Patchen Barss 撰文

左 芬 翻译

【译注:原文2025年8月18日刊载于QuantaMagazine,链接见文末。】

原子如何组装成准晶呢?科学家们想要理解这一点,既出于好奇,也希望将这些材料派上用场。

自从1982年被发现后,被称为准晶的奇异材料就困扰着物理学家和化学家们。它们的原子会排列成五边形、十边形以及其它形状的链,但排布模式永远不会完全重复。这些模式看起来不遵从物理定律和直觉。在缺乏对数学的高深理解下,这些原子如何“知晓”怎么形成精巧的不重复排布呢?

“准晶是那种很罕见的事物之一,作为一个材料科学家,当你首次听说它们时会惊叹道,‘这太疯狂了,’”密歇根大学材料科学家孙文浩说道。

然而,最近,一连串的成果揭晓出它们的一些奥秘。在一项研究中,孙与合作者对一种研究晶体的方法加以改造后确定至少某些准晶在热力学上是稳定的——它们的原子不会跑到更低能量的排布上去。这一发现有助于解释准晶如何以及为何形成。第二项研究给出了一种新方法来制造准晶,并观测它们的形成过程。而第三个研究组则获得了这些非凡材料前所未知的性质。

历史上,准晶在制造和刻画上都具有挑战性。

“毫无疑问它们拥有诱人的性质,”同在密歇根大学但没有参与这一工作的计算物理学家Sharon Glotzer说道,“但要对它们进行成批生产,扩大规模,达到工业水平,——【这】还不太可能,不过我认为这一工作会逐渐向我们展示如何进行再生产。”

从左开始:Vikram Gavini, Sambit Das, Woohyeon Baek, 孙文浩以及Shibo Tan手持准晶中出现的几何形状样本。这些密歇根大学的研究者证明至少有些准晶是热力学稳定的。

“禁阻”对称性

在以色列物理学家Dan Shechtman在实验室里发现准晶的首个实例之前近十年,英国数学物理学家Roger Penrose就想出了会在这些材料中呈现的“准周期性”——近乎重复但并不完全重复——模式。

Penrose设计出了这样的铺片组合,它们可以既不空缺也不重叠地铺满一个无穷大的平面,并且铺砌的模式不会也不可能重复。与三角形、长方形和六边形——这些形状分别绕两个【译注:原文如此】、三个、四个或六个轴是对称的,并且以周期性模式平铺空间——构成的铺砌不同,Penrose铺砌具有“禁阻”的五重对称性。这一铺砌采用了五边形的排布,可是五边形是无法通过边边相邻来紧密地铺满整个平面的。因此,尽管铺砌沿着五个轴排列并且无限地延续下去,不同截面上的模式仅仅看起来相似;严格的重复是不可能的。Penrose的准周期铺砌出现在了1977年《科学美国人》的封面上,而直到五年后它们才从纯数学跃入现实世界。

在Penrose铺砌中,两种或更多形状的铺片形成不重复的模式,并呈现五重对称性。

1982年,Shechtman在实验室生成的合金中发现了具有五重对称性的准周期原子结构——大多数材料科学家斥其为不可能之物。物理学家Paul Steinhardt和Dov Levine将这类新材料命名为“准晶”,并分类了它们的可能对称性。Steinhardt后来发现了天然出现的准晶实例。

到Shechtman因为此发现而获得2011年诺贝尔化学奖时,全世界数以百计的研究者试图解释这些看起来不可能的结构,并为它们找到用武之地。

尽管准晶在物理学家眼里很时髦,它们至今为止鲜有实用之处。它们处在一个模棱两可的中间国度——既不像晶体那么有序,也不像玻璃那么无序,还不像形成它们的金属那么可塑。它们始终变化着的结构使得对其性质予以确切解释相当困难。

1982年偶然发现准晶的Dan Shechtman(最左)正在美国国家标准局(如今的国家标准与技术研究院)与同事们讨论这些材料惊人的原子结构。

人们找出了一些用途。它们一般是热和电的不良导体,相对耐久且不起反应,因而在不粘厨具涂层以及医疗设备与剃须刀的钢筋上有着潜在的用途。也有人尝试利用它们独特的模式来为艺术作品生成原子级的防伪标签。不过,大规模的应用仍然由于准晶认识上的内在困难性而受到阻碍。

尽管Penrose铺砌提供了一种启发性的数学描述,它们对原子自发排布成这些模式的机制是无能为力的。由于准周期性,一个原子的位置会决定在材料的遥远区域里的其它原子的位置,哪怕这些原子并没有直接相互作用。它们是如何做到这一点的呢?

旧学新用

为了尽力找出原因,孙和他的同事们研究了两类准晶,它们都是金属合金,并且原子都排成有30个面的三维形状,也就是所谓菱形三十面体。跟五边形一样,这些形状也无法边靠边地紧密相接。因此,这些形状也会排成准周期的模式。

X-射线衍射测量揭示了准晶的原子结构。研究者对这一数据应用一种叫做密度泛函理论(Density Functional Theory,简称DFT)的技术。

DFT需要测量材料中电子或其它量子粒子的状态,并利用这一信息来预言材料的性质,比如硬度与稳定性。

这一钬-镁-锌准晶的十二面体形状反映出其原子结构的“禁阻”五重对称性。

DFT计算的复杂性随着粒子数的增大而指数式地增长。【译注:此处的指数增长存疑。】这一局限性在常规晶体中是可处理的,因为它们重复性的原子结构意味着一个小的“元胞”部件就提供了整体的代表性信息。然而在准晶中,在样品的一个区域内成立的性质可能在其它地方就不对了。

为了能应用DFT,研究者考虑了一种叫做“纳米挖取”的过程,也就是在大型准晶中随机选取一些块。他们最小的块包含24个原子,而最大的则有740个。哪怕在这些受限的规模下,“这些仍然是有史以来在固体中最昂贵的DFT计算,”孙说道——首次使用了“百万兆级运算”,也就是每秒执行超过百亿亿次操作。

他们计算了样本的表面和体能量:在表面以及内部的原子维持它们的键需要的能量大小。由于表面原子只在一侧有键,表面能量始终高于体能量。表面能量与体能量的差异以及它们的总和随着材料的不同而不同,并决定着这些原子结构是否易于成核并生长。在这项研究之前,准晶是没法用这类计算来处理的。可是不同大小的挖块允许该团队从小到大地刻画能量的变化,进而外推到整个准晶上去。

构成准晶中化合物的元素也能组合成其它形式,包括许多已知的稳定的晶体材料。把各种稳定化合物的表面能量和体能量汇集起来作图会形成一个区域——由这些元素构成的材料的一个抽象稳定区。孙和他的同事发现他们用新的DFT方法计算出来的能量确实落在那个区域内。

“我们在文章中证明准晶事实上是稳定的,我想这点出乎很多人的意料。”孙说。

一种Penrose铺砌覆盖在由二茂铁羧酸分子组成的准晶的隧道扫描显微镜图像上。

“这简直太不可思议了。一项相当巧妙的成果。”Glotzer说道,“至今为止,还没有人在非周期性的体系里成功地做出过DFT计算。”

卡内基梅隆大学物理学家Michael Widom认为这一稳定性结果或许有助于解释准晶一开始是如何形成的。“它回答了一个基本问题。当你发现某种事物存在时,你会想要知道,‘它为何会存在?’”他说,“这会满足你的求知欲。”

材料天然地倾向于更低的能量态。总能量取决于原子堆积得多紧密,以及它们的键的形状。在密歇根团队研究的准晶里,菱形三十面体形成准晶模式,并且看起来只需要相对较少的能量。

“我们还没有决定性地证明这一点,不过我的解释是准晶的这些构建模块,这些三十面体,是一种非常幸福的形状,”孙说道,“所谓幸福,我指的是一种能量低、形状稳定的构建模块。

磁珠准晶

近期公开的由科罗拉多矿业学院应用数学家Brennan Sprinkle牵头的一项实验就是设计出来将粒子引导到这种幸福的构型的。

原子过于细微了,物理学家们没法轻易地观测或操控它们组装成准晶。因此Sprinkle和他的合作者发展出了一种全新的、相对简单的制造方法:他们用市面上有售的一种叫做磁珠的微球来生长准晶。直径在微米尺度——比单个原子大10000倍——的磁珠在观测和操控上要简单太多了。使用磁场和电场,研究者让准晶结构“就像一种三维雪花一样从某个成核点直接摊开出来。”Sprinkel说。

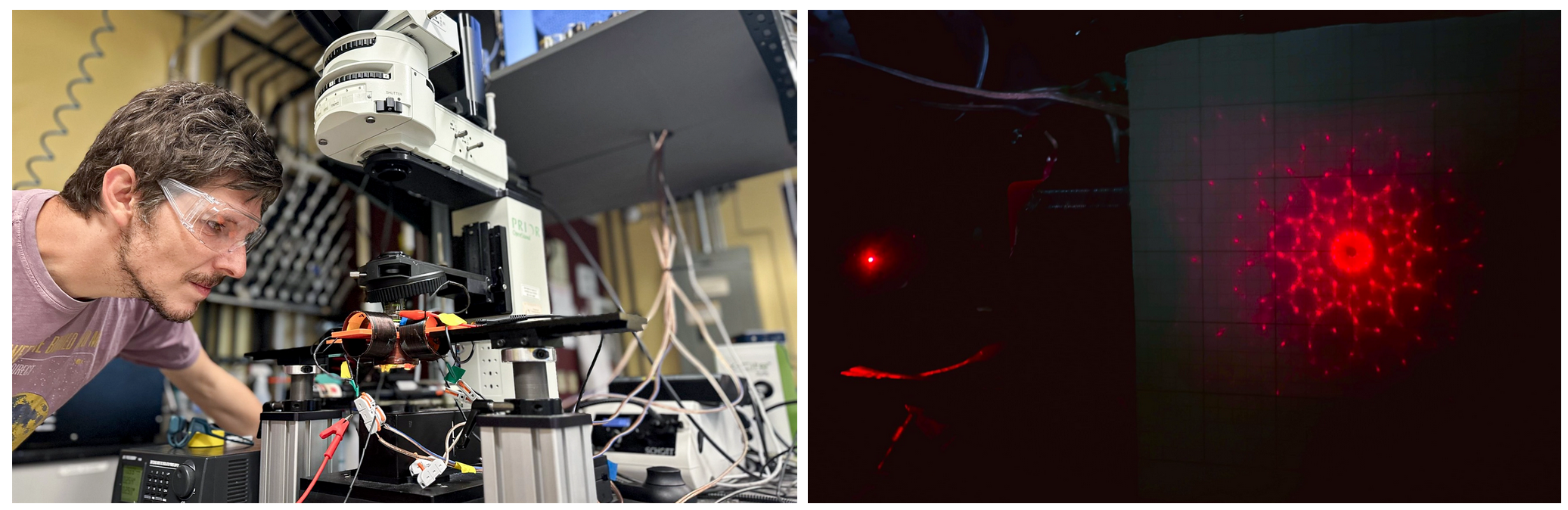

Brennan Sprinkle与科罗拉多矿业学院的同事们最近使用叫做磁珠的微球来组装准晶。用激光照射磁珠准晶生成的衍射图案揭示出其原子结构的十二重对称性。

其他研究者在这一进展中看到了实用的可能性。

“这项工作提供了首个鲜活的、光学尺度下的体系来研究准晶的实时形成——一次名副其实的进展。”西北大学化学家Chad Mirkin说道,“还不清楚这里的机械性见解能否推广到其它准晶体系中去,不过在合成和应用方面,它往前迈出了强有力且具有创造性的一步。”

在研究者对准晶如何形成有所领悟的同时,他们也在不断发现一些新奇的性质。一个日本研究者小组最近公布了准晶中首次观测到的反铁磁性。这一现象,其中粒子的磁矩方向交错地翻转,此前被认为过于规则而无法在准晶的不重复结构中呈现出来。

在合成和刻画上的这些进展让人们可以去考虑应用,而这会让已经被一种欣喜的求知欲吸引住的研究界备受鼓舞。

“我认为之所以在准晶上会出现这样激动人心的工作,是因为无论哪个角度去研究它们都有着有趣的性质:从非周期性铺砌的数学层面,从超导性的物理层面,从形成准晶的合金的化学层面,”Sprinkle说道,“这儿有着一种兴趣网络,使得数学家、物理学家、化学家甚至艺术家会一起合作来理解和扩展准晶所拥有的这些惊人性质。”

孙觉得准晶如今依然跟他初次学到它们时一样疯狂。“它们就像是材料中的鸭嘴兽,”他说,“它们有着晶体的特征;它们也有非晶形材料的特征。鸭嘴兽比任何其它动物更好吗?不见得,不过它很迷人,因为这种哺乳动物会下蛋。”

原文链接:

https://www.quantamagazine.org/quasicrystals-spill-secrets-of-their-formation-20250818/

https://wap.sciencenet.cn/blog-863936-1501699.html

上一篇:模拟与数字:仿真我们量子宇宙的竞赛正在进行

下一篇:“裸露”的孤身黑洞重写宇宙历史