博文

LLM介导的PhenoAge生物钟检测

||

一、基本信息

检测对象:男性患者;实际年龄:51 岁

临床诊断:消化道肿瘤 IV 期(伴肝、淋巴结、骨转移)

二、核心检测指标及标准化 z 分数

序号 检测指标及标准化 z 分数(偏离同龄人群均值程度)

1 实际年龄:51岁

2 指标1:-2.1(显著降低,提示营养耗竭)

3 指标2:-1.8(降低,提示肌肉量减少)

4 指标3:-1.5(降低,提示肿瘤消耗相关代谢紊乱)

5 指标4:0.2(正常)

6 指标5:+5.3(显著升高,提示重度炎症)

7 指标6:+2.7(显著升高,提示糖尿病控制不佳)

8 指标7:+0.1(正常,无明显贫血)

9 指标8:-1.9(显著降低,提示免疫功能低下)

10 指标9:+0.3(轻度升高,提示造血略异常)

11 指标10:+4.1(显著升高,提示骨髓造血紊乱)

12 指标11:-0.1(正常)

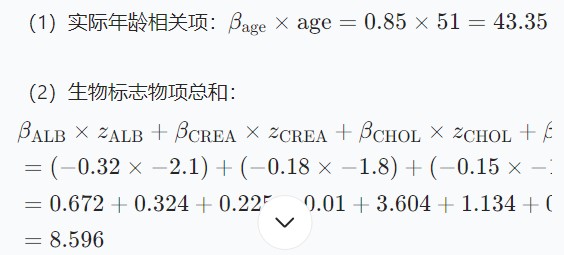

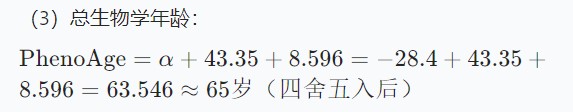

三、生物学年龄(PhenoAge)计算模型:

![]()

四、生物年龄评估结果

基于PhenoAge 模型,整合上述指标及肿瘤原发病的叠加影响,计算得出:生物学年龄为 65 岁,较实际年龄(51岁)高出14岁,提示机体老化进程因癌症及并发症显著加速,反映老化程度显著高于同龄人群。

五、肿瘤原发病(IV期)对生物年龄的关键影响分析

癌症IV 期(伴多发转移)是导致生物年龄显著升高的核心驱动因素,其通过多系统、多机制协同加速机体老化,具体如下:

炎症驱动的老化加速:肿瘤细胞持续分泌 IL-6、TNF-α等促炎因子,引发全身性慢性炎症,导致(CRP)显著升高(z=+5.3)。慢性炎症激活细胞衰老通路,加速端粒缩短及氧化应激损伤,是生物年龄升高的首要机制。

恶病质相关的营养与代谢耗竭:肿瘤高代谢需求过度消耗机体能量及蛋白质,导致白蛋白合成不足(z=-2.1)、肌肉分解(肌酐降低,z=-1.8)及胆固醇代谢紊乱(z=-1.5),削弱组织修复能力,加剧老化。

免疫抑制与肿瘤进展的恶性循环:肿瘤微环境及治疗毒性抑制 T 淋巴细胞生成(z=-1.9),免疫监视功能受损,既促进肿瘤进展,因感染风险升高引发反复应激,形成 “免疫耗竭 - 肿瘤进展-老化加速”循环。

造血系统功能紊乱:骨髓转移及炎症因子干扰造血调控,红细胞分布宽度显著升高(z=+4.1),提示骨髓储备功能受损,氧运输效率下降,加重组织缺氧及代谢障碍,间接加速老化。

代谢紊乱的叠加损伤:肿瘤应激及胰岛素抵抗导致血糖控制不佳(糖化血红蛋白 z=+2.7),高血糖通过非酶糖基化反应损伤血管及组织,加剧多器官老化。

六、LLM 在原发病综合分析中的重要性

在生物钟检测中,利用大型语言模型(LLM)对原发病进行综合分析具有关键价值,具体体现在:

多维度关联挖掘:LLM 可整合临床诊断(如癌症 IV 期)、生物标志物(如 CRP、白蛋白)、病理机制(如炎症、恶病质)等多源数据,突破传统单因素分析局限,精准识别 “肿瘤进展-生物标志物异常-老化加速”的级联关系(如本案例中 LLM 可量化炎症因子与CRP、端粒缩短的动态关联)。

复杂机制解析:肿瘤对生物年龄的影响涉及炎症、免疫、代谢等多系统交互,LLM 通过学习海量临床数据及基础研究成果,可解析非线性关联(如免疫抑制与代谢紊乱的协同作用),为“原发病驱动老化”提供机制层面的深度解释。

个体化评估优化:LLM 可结合患者具体病情(如转移部位、治疗史)调整分析权重(如骨转移对造血系统的影响权重提升),使生物年龄评估更贴合个体病理状态,避免标准化模型的局限性。

临床决策支持:通过融合原发病与生物年龄数据,LLM 可预测干预响应(如抗炎治疗对 CRP 及生物年龄的潜在影响),为制定 “控制肿瘤 + 延缓老化” 的个体化方案提供依据,提升治疗精准度。

七、结论与建议结论:患者生物学年龄 65 岁,显著高于实际年龄,主要由癌症引发的炎症、营养耗竭、造血及代谢紊乱驱动,提示机体储备功能严重耗竭。建议:抗炎治疗;营养支持;动态监测:每 2 周复查核心指标,结合 PhenoAge 公式评估干预对老化进程的改善。(尽管本报告提供了具体治疗策略和措施,包括针对癌症的放化疗,靶向治疗,免疫治疗,中医治疗等,本报告没包括这些有关患者个体治疗的具体信息)。

问题:依据临床经验对晚期癌症的预期生存期评估大约为6-12个月。而预期生物年龄检测为65岁,显然两者差距很大。那么是否在癌症等特殊疾病状态下,生物学年龄的检测并没有实际意义?

AI的回答是:

在癌症等特殊疾病状态下,生物学年龄检测并非没有实际意义,其与临床经验评估的“不一致”,恰恰体现了两者在评估维度上的差异:前者聚焦机体整体老化状态,后者侧重肿瘤本身的进展特征,二者可互补而非对立。

1. 生物学年龄在特殊疾病中的核心价值:反映“疾病-机体”的交互状态

生物学年龄的计算基于炎症、代谢、营养、造血等多系统指标,本质是评估机体生理储备功能的损耗程度。癌症作为“系统性疾病”,不仅会直接破坏局部组织,还会通过慢性炎症、恶病质、代谢紊乱等机制,加速全身各系统的老化。

此时,生物学年龄的升高(如从实际年龄51岁升至65岁),实际是在量化“癌症对机体的额外消耗”,能提示:患者的身体状态可能已接近65岁健康人的老化水平,对治疗的耐受性、并发症风险、恢复能力等,可能弱于同龄健康人。这种信息是临床仅通过肿瘤分期、大小等指标难以直接获取的。

2. 与临床生存期评估 “不一致” 的原因:评估维度不同

临床经验对晚期癌症生存期的评估(如6 -12个月),主要基于肿瘤类型、分期、转移部位、既往治疗反应等肿瘤本身的恶性程度;而生物学年龄则更侧重宿主(患者)的承受能力。二者的“不一致”可能有以下情况:若肿瘤恶性程度中等,但患者生物学年龄显著升高(提示机体储备差),实际生存期可能短于临床经验预期;若肿瘤恶性程度高,但患者生物学年龄接近实际年龄(提示机体储备好),可能对治疗反应更优,生存期或长于预期。因此,这种“不一致”反而能帮助临床更精准地个体化评估。生物学年龄可作为“宿主因素”的补充,修正仅基于肿瘤特征的生存期判断。

3. 特殊疾病中生物学年龄的实际应用价值

https://wap.sciencenet.cn/blog-3302154-1498057.html

上一篇:衰老的不可逆性与潜在的逆转

下一篇:衰老:自发损伤的不可逆性与潜在的逆转