博文

西太平洋由蛇纹石化作用驱动的大型板内富氢热液系统:昆仑热液系统

||

西太平洋由蛇纹石化作用驱动的大型板内富氢热液系统:昆仑热液系统

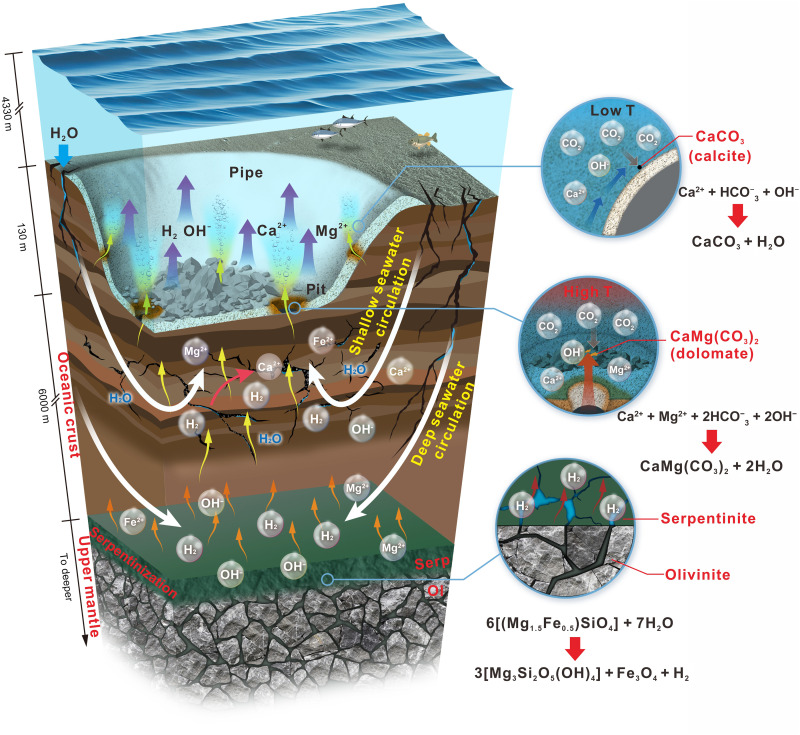

位于西太平洋穆绍海沟附近的昆仑热液系统由20个大型圆形/椭圆形凹坑组成,每个凹坑直径达数百米,总面积为11.1平方公里,即比“失落之城”(Lost City)大一百多倍。研究人员使用“奋斗者”号载人潜水器对其中4个较大的凹坑进行了探测,发现它们具有类似金伯利岩管的陡峭岩壁,深度可达130米。在这些岩管底部的小型凹坑中观察到了生态系统。通过原位拉曼光谱获得的热液流体中氢气浓度约为5.9至6.8毫摩尔/千克。据估计,昆仑热液系统的总氢气通量为每年4.8×10¹¹摩尔,占全球海底非生物氢气通量估计值的5%以上。由蛇纹石化作用产生的富氢碱性流体,在碳酸盐补偿深度以下的岩管内形成了大规模碳酸盐岩,其中已识别出白云石和方解石。

西太平洋的一个富氢热液系统显示出氢气资源潜力和早期生命存在的可能性。

Li L, Zhang H, Xi S, Liu C, Li C, Zheng J, Huang J, Hao Y, Zhang X, Sun W. A large intraplate hydrogen-rich hydrothermal system driven by serpentinization in the western Pacific: Kunlun. Sci Adv. 2025 Aug 8;11(32):eadx3202. doi: 10.1126/sciadv.adx3202. Epub 2025 Aug 8. PMID: 40779630; PMCID: PMC12333689.

引言

热液喷口通常存在化能自养生态系统生物群,被视为理解生命起源的关键(1-7)。黑烟囱是这些喷口的标志性特征,由富含金属的高温溶液与冰冷海水相遇时形成。这些喷口通常与大洋中脊附近岩浆释放加热海水的循环过程相关。

然而,另一种类型的喷口系统正受到越来越多的关注(5-7)。与氢气释放相关的低温喷口似乎由蛇纹石化反应驱动。这些系统所蕴含的氢气储量有可能成为重要的清洁能源来源(8,9)。大多数释氢热液系统已在扩张脊附近被发现(5-7),马里亚纳海沟也有一些小型喷口。但此前,在远离大洋中脊的区域,尚未有大型富氢热液系统的报道。在最近的深海调查中,我们在卡罗琳板块东部发现了一个氢气热液岩管群(10),位于穆绍海沟以西约80公里处(补充视频S1)。其剩余氢气通量远超以往任何报道的数值。此外,该岩管群中的大型岩管表明曾发生过爆炸性喷发(11)。

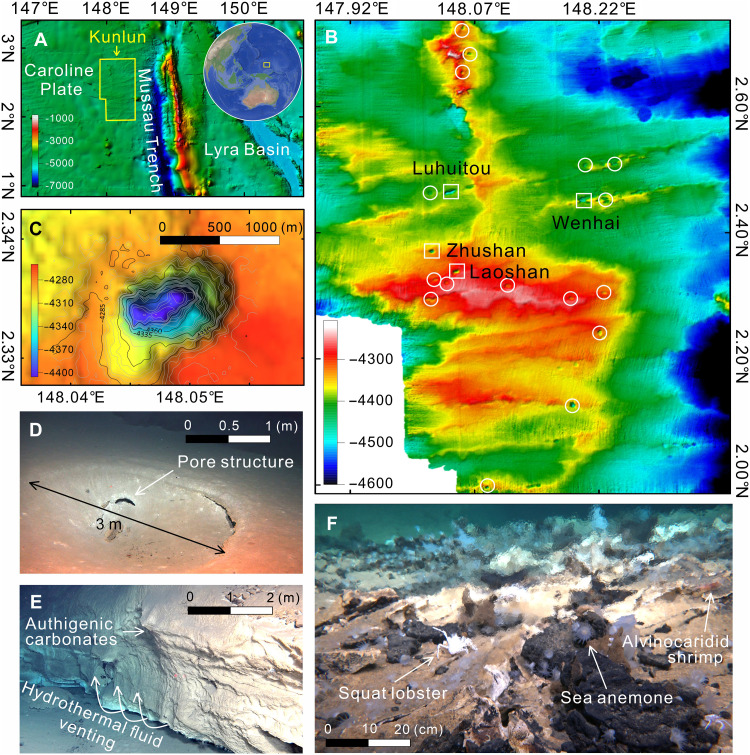

中国国家自然科学基金(NSFC)资助下最近在穆绍海沟区域开展了一次综合研究航次(NORC2023-583)(10)。水下直接观测显示,在卡罗琳板块东部、穆绍古海沟以西约80公里处,存在一系列类似“麻点”的海底凹陷(12-14)(图1,A和B,以及补充图S1)。使用康士伯EM122多波束回声测深仪进行了高分辨率测绘,详细呈现了与俯冲板块相关的海脊、海沟、海山和构造变形。所有已识别的麻点表面大致呈圆形或椭圆形,直径约450至1800米,深度约30至130米(补充图S2)(10)。每个麻点都有一个边缘,比周围海床高出数米(图1,B和C)。多波束调查涵盖了南北方向约92公里、东西方向约141公里的广阔区域。在该区域内,共识别出20个麻点。它们并非均匀分布,而是在约80公里(南北向)×50公里(东西向)的较小区域内呈空间聚集状态,本文称之为昆仑岩管群(图1B)。这些麻点位于一个构造高地上,该高地比周围海床高出约300米。考虑到该“平台”与海沟的距离,它或多或少类似于成熟俯冲板块系统中的外隆(11,15,16)。该岩管群位于年轻的新生代大洋地壳中,不具备形成传统麻点的典型条件,例如与天然气水合物或油气藏相关的麻点(17)。此外,这些麻点与金伯利岩管极为相似(18,19),其特征是约30至130米深的陡峭岩壁和相对平坦的底部。

图1. 穆绍海沟附近俯冲板块上的热液活动及岩管群分布

(A)热液岩管群的位置(黄色方框)。(B)在距穆绍海沟50至80公里的“高地”上已识别出20个热液岩管(白色圆圈)。这些岩管直径450至1800米,深度30至130米。其中4个岩管(白色方框)分别命名为崂山、珠山、鹿回头和文海,已通过潜水器进行了调查。所有20个岩管的详细尺寸和名称列于Li等人(10)的补充表S1中。(C)崂山岩管地图。它是一个椭圆形岩管,长1000米,宽600米。(D)大型岩管底部有大量不同大小的小型岩管/凹坑(直径最大20米)。图片显示的是一个直径3米的凹坑。(E)在文海岩管中观察到大量自生碳酸盐,热液从大型碳酸盐堆积体的裂缝中涌出。(F)在崂山岩管中观察到强烈的热液活动,其中生活着多种生物,如阿尔文虾、蹲龙虾和海葵。图片来源:[(D)和(F)] 李L/崂山实验室;(E)张X/崂山实验室。

结果

穆绍海沟区域的地质背景

穆绍海沟是一个初始俯冲带,位于卡罗琳板块东边界、巴布亚新几内亚东北部(补充图S1)。它标志着年轻的新生代卡罗琳板块与古老的中生代太平洋板块之间的界面。地震成像和岩石学证据表明,该海沟发育于卡罗琳板块内部,而非直接沿着转换边界(13)。该海沟的变形呈现南北向差异,南段有明显的下冲和增生楔形成迹象,而北段则基本处于非活动状态(14)。这种空间不对称性被解释为,在区域板块相互作用和碰撞动力学的可能诱导下,卡罗琳板块逆时针旋转驱动了俯冲起始的向北扩展(13,20)。东部的天琴海槽虽然曾被假设为俯冲带,但显示出伸展特征,并非活动海沟系统的一部分(13)。这些特征使穆绍海沟成为研究诱发俯冲机制和早期演化的宝贵天然实验室。

昆仑热液系统的原位探测及地球化学特征

使用全海深载人潜水器“奋斗者”号(图2,A至C)进行了综合调查,该潜水器配备了拉曼插入探针(RiP)——这是在深海拉曼原位光谱仪基础上开发的系统,保留了其关键硬件组件和光谱特征(21-23)。本次调查重点关注4个显著且较深的岩管:崂山、珠山、鹿回头和文海(图1B)。在这4个大型岩管的底部,发现了大量爆炸性角砾岩和翻转的碳酸盐盖层碎块(补充图S3和S4),表明这些岩管的形成可能源于大规模爆炸(11)。此外,底部呈现中央略高、边缘较低的形态。大规模热液活动主要沿这些边缘观察到(补充图S5和补充视频S2)。每个岩管内的热液系统相互独立,被陡峭的岩壁分隔,这表明热液活动可能与初始大爆炸后的小型后续喷发有关。每个热液区还包含多组小型岩管或凹坑,大小从数米到数十米不等(图1D,补充图S6和补充视频S2)。热液流体主要从角砾堆和/或小型岩管/凹坑壁的裂缝中以扩散流形式喷出。在每个岩管的底部或壁上,还观察到直径为几厘米至亚厘米级的小型喷口管(补充图S7和补充视频S3)。

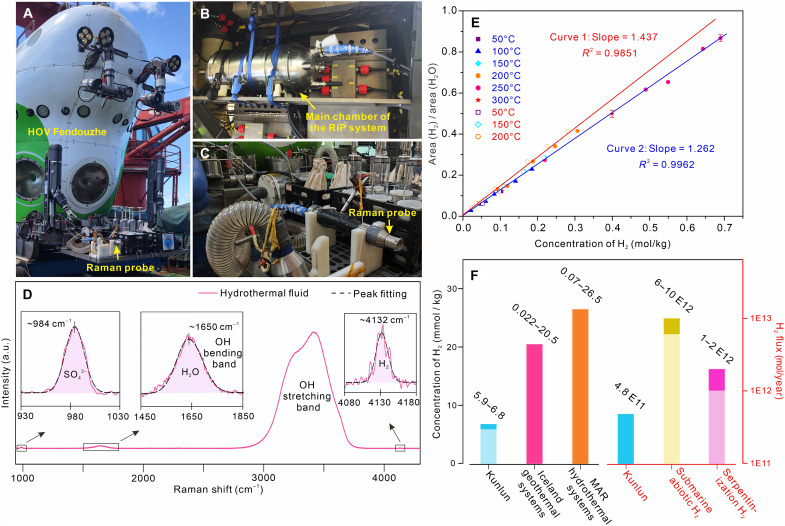

图2. 昆仑热液系统的原位拉曼光谱分析与氢气探测

(A)安装在“奋斗者”号载人潜水器(HOV)上的拉曼插入探针(RiP)系统概览,该系统用于昆仑热液系统的原位拉曼光谱测量。(B)RiP系统的主腔室安装在“奋斗者”号的尾部。(C)RiP系统探针的特写,其放置在“奋斗者”号的前托盘上,通过机械臂控制以实现精确定位。(D)昆仑热液流体的拉曼光谱,在约984 cm⁻¹处有显著的SO₄²⁻峰,约1650 cm⁻¹处有OH弯曲带峰,约4132 cm⁻¹处有溶解H₂峰,这些峰表明了流体中的氢气浓度。修改自Li等人(10)。a.u.,任意单位。(E)通过实验室高温高压模拟建立的溶解态H₂定量分析模型,展示了不同温度下H₂浓度与面积比的关系。修改自Li等人(24)。(F)昆仑热液流体与冰岛地热系统、大西洋中脊(MAR)热液场的氢气浓度对比。同时对比了昆仑热液系统的氢气通量估计值与全球海底非生物氢气通量及海底蛇纹石化作用产生的氢气通量。图片来源:[(A)至(C)] 李L/崂山实验室。

崂山岩管热液流体的原位激光拉曼光谱显示,在4132 cm⁻¹处有氢气峰,表明这些流体中溶解的分子氢浓度较高(24)(图2D),这与“失落之城”类似。但本文所描述的热液系统类型与“失落之城”完全不同,后者位于大西洋中脊附近的转换断层旁。昆仑热液系统没有白色碳酸盐烟囱(5-7),而是存在大量自生碳酸盐沉积,出露部分高出海底达4米,且热液也从碳酸盐岩的裂缝中溢出(图1,E和F,以及补充视频S4)。现场原位激光拉曼分析检测到281、713和1084 cm⁻¹处的特征峰,这些是方解石的典型拉曼峰(25-27)(补充图S8)。在昆仑热液场的强流体喷溢处,常见暗黄色岩石(补充图S9)。通过现场激光拉曼光谱识别出177、297、724和1094 cm⁻¹处的白云石典型特征峰(28,29)(补充图S8)。随后对文海岩管的白色自生碳酸盐进行X射线衍射分析,发现其含83.1%的方解石和12.9%的富钙白云石,而崂山岩管的暗黄色岩石含60.5%的铁白云石和39.5%的富铁铁白云石(补充图S10)。碳酸盐样品的主量元素和微量元素数据详见表S1和表S2。

使用SBE 49集成式温盐深(CTD)传感器测定了多个热液区的流体温度。昆仑热液流体的最高温度为18.2°C,远高于约1.5°C的环境温度(补充图S11和补充视频S5),但远低于黑烟囱的温度。SBE 49 CTD传感器体积较大且较脆弱,难以深入插入角砾岩裂缝中。因此,所测定的温度可能是热液流体的最低温度。现代海洋中白云石的形成机制尚不清楚,但这些喷口周围白云石的形成提供了更多关于流体温度的信息。先前的研究表明,白云石形成的最低温度为80°C(30)。后来的研究指出,其可在40-80°C的温度范围内形成(31)。热液喷口处白云石的存在表明,流体温度必须高于40°C,与“失落之城”的温度相近。对从多个岩管采集的自生碳酸盐进行了碳氧同位素测量。碳同位素组成[δ¹³C,相对于维也纳皮迪组箭石(VPDB)标准]范围为-0.90至3.72‰,表明碳源来自海水中的溶解无机碳,不同于通常与自生碳酸盐相关的甲烷驱动的厌氧氧化过程。氧同位素组成(δ¹⁸O,同样相对于VPDB标准)范围为1.42至6.80‰,其中白云石的δ¹⁸O值在1.42至1.76‰之间。碳氧同位素之间的正相关关系表明,它们具有相同的物质来源,且同位素组成的变化受流体温度控制(补充图S12)。

基于在昆仑热液场进行的多次载人潜水器下潜调查,我们在崂山和珠山岩管热液区内的高温喷口附近发现了大量阿尔文虾(32)(补充图S13和补充视频S6)。在周围温度较低的区域,观察到了蹲龙虾和大面积的海葵群(33,34)。在珠山岩管热液溢出区边缘的沉积物中发现了小型管虫(补充图S13A)。此外, Scorpionfish(如鼬鳚)在热液区广泛分布(补充图S13D)。这些发现表明,昆仑岩管群内的热液活动支撑着一个活跃而充满生机的热液生态系统(35)。

热液系统的氢气含量与通量

使用拉曼光谱对昆仑热液流体进行了现场分析(补充视频S7)。检测到4132 cm⁻¹处的溶解态氢气拉曼峰,浓度为5.9-6.8 mmol/kg(相当于10个大气压氢气的溶解度)(10)(图2D)。此外,热液流体中硫酸盐(984 cm⁻¹)的浓度为21.6 mmol/kg(10),比海水(28.6 mmol/kg)低约25%,这表明未混合的热液流体中氢气浓度可能高得多(表1)。未检测到甲烷或二氧化碳的拉曼信号,表明其浓度低于RiP系统的检测限(LOD)(36,37)(CH₄和CO₂的检测限分别为0.83和0.90 mmol/kg)(表1)。昆仑热液场的大多数流体在角砾岩下方排放,这使得我们难以采集到未受海水混合影响的原生热液流体。以“失落之城”热液场的硫酸盐端元浓度为参考(6,38,39),我们估计昆仑热液流体中的氢气端元浓度为13.2-22.1 mmol/kg。昆仑热液流体中直接观测到的溶解态氢气浓度(5.9-6.8 mmol/kg)并不高于冰岛地热系统(0.022-20.5 mmol/kg)(40,41)和大西洋中脊热液场(0.07-26.5 mmol/kg)(5-7,38,39,42-47)所报道的最大值。然而,昆仑热液系统广阔的扩散流区域使其总氢气通量很大(图2F)。

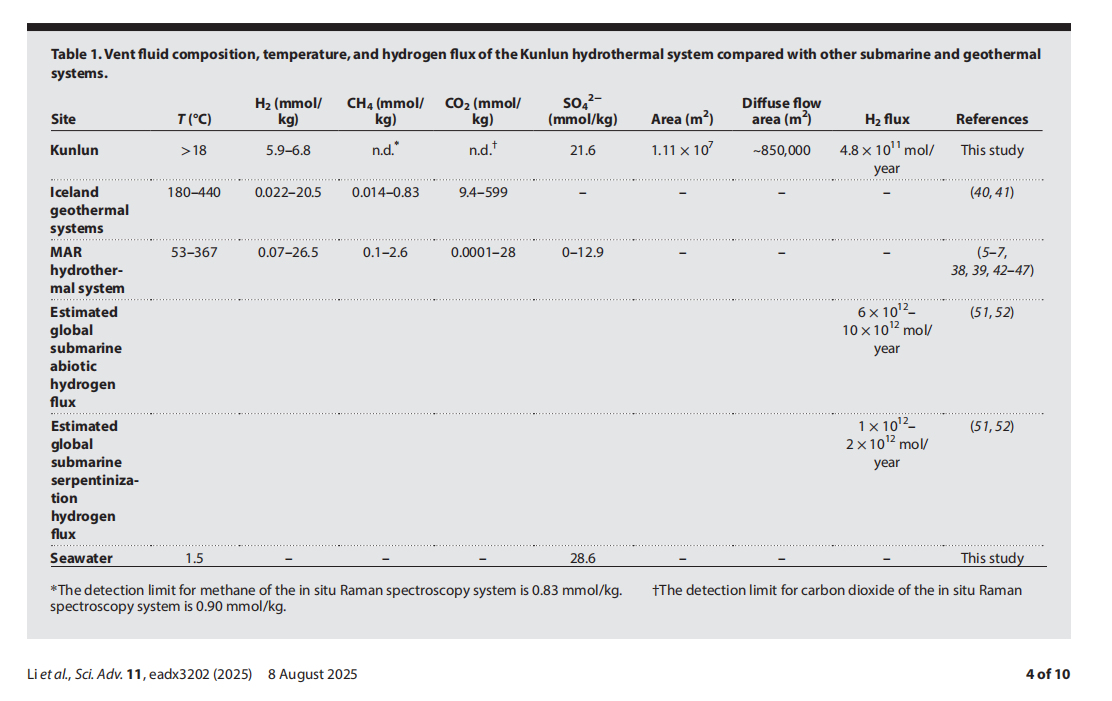

表1. 昆仑热液系统与其他海底及地热系统的喷口流体组成、温度和氢气通量对比。

为了估算昆仑岩管群的总氢气通量,我们分析了多次下潜采集的视频片段,并整合超短基线高精度定位数据,绘制了崂山、珠山、鹿回头和文海岩管的热液排放区域及其范围(补充图S14至S17、表S3和补充文本)。使用视频图像分析和粒子跟踪测速技术(48-50),估计昆仑热液区的热液流体排放速度在约10至约25 cm/s之间。并非所有已识别的热液区都有活跃的流体排放。基于载人潜水器的近距离观测和视频数据的统计分析,我们估计活跃排放区约占已识别热液总面积的3-5%。使用热液流体中观测到的最低氢气浓度(5.9 mmol/kg)、最低流体速度(10 cm/s)和最低活跃排放区比例(3%),估算崂山、珠山、鹿回头和文海岩管内热液活动的氢气通量下限为1.6×10¹¹ mol/年(1年释放量是1600亿摩尔=3200亿克=3.2亿公斤)(补充文本)。将此数值按比例扩展到昆仑岩管群的总排放面积,整个区域氢气通量的总体下限估计为4.8×10¹¹ mol/年(表1)。相比之下,先前估计的全球海底地质来源非生物氢气年通量为6×10¹²至10×10¹² mol/年,其中蛇纹石化作用的贡献为1×10¹²至2×10¹² mol/年(51,52)。这些结果表明,昆仑热液区的氢气通量约占全球海底非生物氢气通量的5-8%,占海底蛇纹石化作用产生的氢气通量的24-48%(51,52)。该估计未考虑本研究未探测的穆绍海沟以西南部岩管可能的贡献。昆仑岩管群面积约4000 km²,其巨大的氢气通量表明该区域具有独特的氢气生成潜力,为探索海洋环境中潜在的氢气储层提供了宝贵见解(53)。

讨论

富氢热液系统的形成

氢气的存在和硫化物的缺失表明,昆仑热液场与蛇纹石化流体相关(5-7)。这可能归因于穆绍古海沟沿线的俯冲起始。简而言之,在俯冲起始过程中,大洋板块发生严重弯曲,形成巨大而深邃的断层(15,16)。海水通过裂缝渗入岩石圈地幔,与含橄榄石的岩石发生反应形成蛇纹岩,并由此释放氢气(11)。穆绍海沟的地震反射数据显示,在板块弯曲过程中,穆绍海脊存在明显的正断层作用和向上位移(13),这为俯冲卡罗琳板块前缘的断层形成提供了直接的构造证据。尽管蛇纹石化作用通常受大洋岩石圈热结构的限制,年轻板块(<10-15 Myr)通常被认为温度过高,无法允许上地幔发生水合作用(54,55),但仅板块年龄并不能决定蛇纹石化作用的程度。在本研究区域,卡罗琳板块相对年轻,但蛇纹石化作用仍有发生——这可能是由适度的地幔温度、广泛的与弯曲相关的断裂作用以及海水通过渗透性通道的渗入共同促成的(54,55)。中美洲俯冲带就是一个类似的例子,那里14-22 Myr的岩石圈在外隆断层沿线有明显的蛇纹石化证据(56)。这些观察结果共同表明,只要断层几何形状、渗透性结构和热条件适宜,相对年轻的大洋板块中也可能发生蛇纹石化作用。

Zhang等人(20)也报道了穆绍海沟区域存在蛇纹石化橄榄岩,所采集的岩石被解释为来自上覆卡罗琳板块的片理化岩石圈地幔。这些橄榄岩显示出强烈的片理构造,且有大量角闪石在蛇纹石化基质中定向排列,表明其形成于与俯冲起始相关的同构造变形过程中。角闪石晶体的成分范围从透闪石到绿钠闪石和韭闪石,基于经验角闪石温压计,其形成的压力-温度估计高达7.3 kbar和688°C。这表明该区域蛇纹石化作用十分普遍(20)。

“仙女圈”结构在陆地上已有广泛记录,且越来越多的研究认为其是地下氢气泄漏在地表的表现(57-62)。从形态上看,昆仑热液岩管和陆地仙女圈均呈圆形或椭圆形凹陷,横向尺寸相当。但一个关键的区别特征在于它们的深度。在昆仑热液系统中,与活跃热液排放相关的凹陷深度可超过100米,即使较浅的凹陷深度通常也超过30米(补充图S2)。它们的深径比往往超过0.1。相比之下,大多数仙女圈的深度仅为数米甚至数十厘米,深径比通常低于0.01(补充图S2和表S4)。这种形态差异反映了根本不同的形成机制:昆仑岩管由氢气爆炸性释放形成,而仙女圈被认为是由地下气体缓慢渗漏和地表逐渐沉降导致的(10,11,57-62)。昆仑热液岩管与陆地仙女圈的形态参数对比总结见表S4。

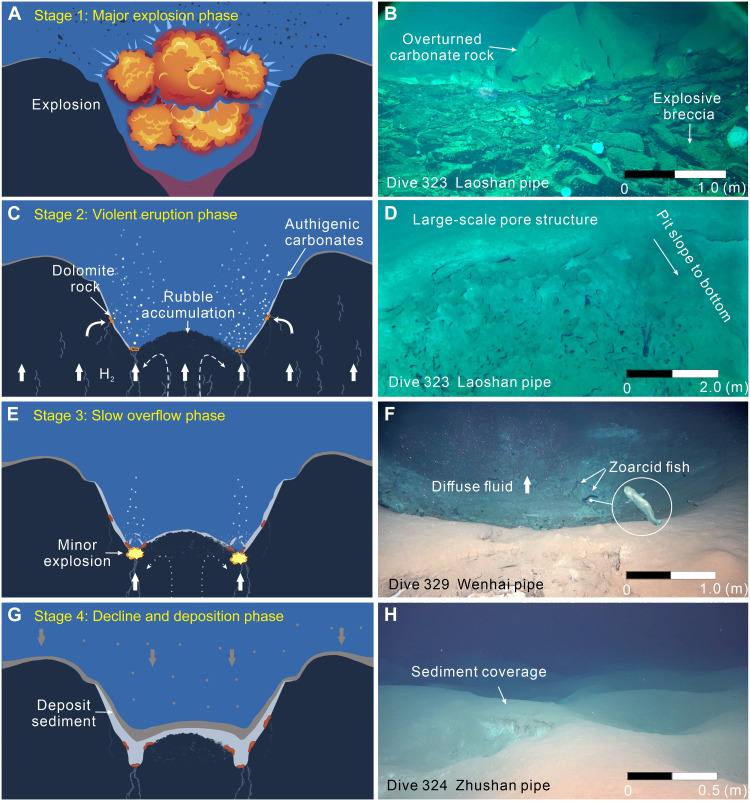

基于多波束调查和“奋斗者”号载人潜水器的现场考察,我们提出昆仑岩管群的四阶段形成模型。在阶段1,由于氢气的聚集,发生了形成岩管的大规模爆炸(图3A)。岩管群底部广泛分布着不同尺寸范围的角砾岩(图3B以及补充图S3和S4),这为该阶段提供了支持。在阶段2,爆炸后,岩管边缘和底部形成了大量裂缝,角砾岩沉积形成了巨大的空隙,为富氢热液流体的强烈喷发创造了有利条件。岩管壁上密集的古热液管可能在该阶段形成(图3,C和D,以及补充图S7)。在阶段3,流体通道逐渐被自生碳酸盐堵塞。一旦热液喷口完全被自生碳酸盐密封,氢气会再次开始聚集,这可能导致较小规模的爆炸或喷发。在所有被考察的4个岩管中,都出现了直径为1-20米的圆形热液岩管/凹坑群(图3,E和F,以及补充图S6)。在阶段4,当没有新鲜的地幔橄榄岩残留,或者岩石圈地幔中700°C以下的区域不再有水源供应时,热液场开始衰退,即蛇纹石化作用停止,热液活动消亡(63,64)。随后,热液岩管/凹坑被沉积物覆盖(图3,G和H)。基于对这4个岩管的详细调查,崂山、珠山和文海岩管均处于阶段3,而鹿回头岩管处于阶段3末期向阶段4的过渡阶段。

图3. 昆仑岩管群的发育模型及现场观测结果。

基于本研究中的观测结果,昆仑岩管群热液系统经历了四个阶段。(A)阶段1:大规模爆炸。蛇纹石化作用产生的氢气发生爆炸,形成了大型岩管。(B)崂山岩管中广泛分布的角砾岩,表明阶段1发生过爆炸。(C)阶段2:强烈喷发。自生白云石(图2B)表明热液流体的温度可能在40-80°C范围内,在较低温度下则会转变为方解石。(D)崂山岩管中密集的热液管表明曾发生过强烈的热液喷发,说明阶段2存在强烈的热液活动。(E)阶段3:扩散性喷发。由于自生碳酸盐的形成,流体通道变得越来越小,甚至可能被完全封堵。因此,氢气聚集引发了规模较小的爆炸,随后出现热液扩散流。(F)一个直径5米的热液凹坑,底部可见热液扩散流。在热液喷口附近发现了两条 Scorpionfish。在本研究探测的所有四个岩管中,都存在这种直径1-20米的热液岩管/凹坑群。(G)阶段4:消亡期。热液岩管/凹坑被沉积物覆盖。由于下方的蛇纹石化作用停止,未观察到流体流动。(H)珠山岩管中已消亡的凹坑实例,在其他岩管中也观察到了类似情况。图片来源:[(B)、(D)和(F)] 李L/崂山实验室;(H)孙W/中国科学院海洋研究所。

全球意义与启示

海底存在两种明显不同类型的热液系统。一种与大洋中脊和弧后扩张中心的火山释放的热液流体相关,例如黑烟囱。它们通常由高温(高达400°C)富硫化物流体形成硫化物烟囱(65-67)。另一种通常不含硫化物,温度低于90°C。这类热液系统由蛇纹石化作用驱动,最典型的代表是大西洋亚特兰蒂斯海山的“失落之城”,它被认为是研究生命起源的最佳候选地点之一(5-7)。本研究扫描的昆仑岩管群总面积为11.1平方公里,其空间范围比“失落之城”大两个数量级以上。昆仑热液系统表明,近海蛇纹石化作用及相关的氢气泄漏可发生在大洋板块内部,而非仅限于洋脊环境。

蛇纹石化作用产生的碱性流体向上运移,富含氢气、Mg²⁺、Fe²⁺和OH⁻(63,64,68)。这些流体淋滤周围岩石,导致Ca²⁺浓度相应增加。当这些流体遇到浅层循环的海水时,会从岩管/凹坑底部的薄弱点喷发出来。在温度较高(40-80°C)的喷口处,形成以白云石为主的碳酸盐岩(30,31)。随着流体向外流动并不断被海水冷却,在离喷口较远的岩管壁处形成以方解石为主的碳酸盐岩(图4)。

图4. 大型岩管内热液活动机制示意图

在穆绍海沟以西,俯冲的卡罗琳板块弯曲部位的深大断裂使海水渗入岩石圈,与热岩发生反应,形成蛇纹岩和氢气。蛇纹石化作用产生的富含氢气、镁和铁的碱性流体沿断裂上升,并不断溶解周围岩石中的钙,导致热液流体中钙富集。上升后,这些流体与浅层循环的海水混合,以热液排放的形式在海底释放。在喷口附近,高温条件下,热液流体中的钙、镁离子与海水中的二氧化碳结合形成白云石。在离喷口较远的地方,由于海水冷却,在正常海底温度条件下形成以方解石为主的自生碳酸盐岩。这些富氢热液流体在岩管底部释放后,会在岩管内聚集氢气,孕育化能自养生态系统。

昆仑岩管群中蛇纹岩 hosted 系统持续释放的热液流体,形成了连续的富氢碱性“热汤”,类似于地球生命可能最初诞生的环境(图4)。与“失落之城”形成的碳酸盐塔相比,这些岩管/凹坑提供了更持久稳定的演化时间框架,为早期生命演化提供了可能更适宜的环境(5-7)。在大洋岩石圈地幔中广泛且深层发生的蛇纹石化作用具有很高的产氢潜力。然而,由于氢气具有反应性和高流动性,迄今为止尚未发现海底存在大规模的氢气储存构造。昆仑岩管群具有极高的氢气通量,不仅是研究和开发海底氢气资源的理想目标,也为未来寻找潜在的海底氢气储层提供了宝贵启示。

材料与方法

多波束数据采集与处理

本研究使用康士伯Simrad EM122多波束回声测深系统采集水深数据,该系统广泛用于高分辨率水下测绘。EM122系统工作频率为12 kHz,每侧可产生432个波束,能详细覆盖海底。该系统的最大发射锥角为150°,波束宽度为1°×1°,可精确测量水下地形。调查期间,系统以等距模式部署,每侧扫描角为55°,确保目标区域完全覆盖。调查在水深达4500米的海域进行,单侧覆盖范围可达6000米。数据采集设计确保高度重叠,测量区域每侧的覆盖重叠率超过30%,以提高数据准确性并减少不确定性。原始多波束数据使用Caris软件套件处理,这是一套成熟的水文数据处理工具。Caris软件(加拿大弗雷德里克顿Caris公司)能够执行从数据导入、校准到最终制图产品生成的一系列任务。在本研究中,通过一系列参数调整对原始数据进行校正和处理,最终生成分辨率为50米的水深网格。对于局部凹坑区域等特定区域,由于进行了多次调查,数据处理分辨率更高,为20米。最后,所有处理后的水深图均使用Surfer软件(美国科罗拉多州戈尔登市Golden Software LLC)生成,该软件广泛用于地理空间数据可视化和分析。

拉曼插入探针(RiP)系统的部署

使用部署在“奋斗者”号载人潜水器上的RiP系统记录热液流体的原位拉曼光谱(图2)。该系统包括一台定制的N-RXNE-532-RA-SP光谱仪和一台倍频Nd激光器(532 nm,输出功率150 mW),均购自美国Kaiser光学系统公司。安装了英国Andor Technology公司的DU-440A-BV-136电荷耦合器件相机来捕捉拉曼光谱。该相机分辨率为2048像素×512像素,图像面积为27.6 mm×6.9 mm。拉曼光谱范围(100-4325 cm⁻¹)分为两个区段(100-2100 cm⁻¹和2100-4325 cm⁻¹),光谱分辨率约为1 cm⁻¹。每次部署前,使用氖灯和卤灯对RiP系统进行校准,以调整波数和强度。在“奋斗者”号载人潜水器中,使用HoloGRAMS软件(美国安阿伯Kaiser光学系统公司)采集拉曼光谱,每个光谱通过5个循环获得,每个循环曝光4秒。所有拉曼光谱均使用GRAM/AI软件(美国沃尔瑟姆赛默飞世尔科技公司)处理,以扣除基线并确定目标化合物(如氢气(H₂)和硫酸根离子(SO₄²⁻))的峰面积。

拉曼光谱的定量校准

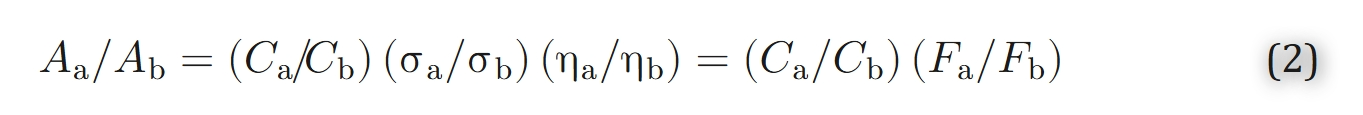

为建立热液流体中氢气和硫酸根离子的定量校准模型,研究了这些组分的浓度与其相应拉曼信号之间的关系。这些分析物的拉曼信号强度与其浓度相关,关系式如下:

其中,R为拉曼信号强度,I为激光强度,K代表仪器和样品参数,P为光程长度,σ为拉曼散射截面,C为分析物浓度(69,70)。然而,由于难以确定I、K和P的值,且σ随分子相互作用而变化,仅基于拉曼信号绝对强度校准分析物浓度存在困难。根据普拉采克比(69,70),溶液相中两种拉曼活性物质a和b的相对浓度Ca和Cb(例如摩尔数或摩尔百分比)分别与其拉曼峰面积Aa和Ab成正比,公式如下:

其中,η和F分别代表仪器效率和峰面积的拉曼定量因子。水(H₂O)是量化溶质浓度的理想内标。因此,H₂和SO₄²⁻的浓度可通过A(H₂)/A(H₂O)和A(SO₄²⁻)/A(H₂O)的峰面积比确定。根据RiP系统获得的热液流体光谱数据,确定A(H₂)/A(H₂O)和A(SO₄²⁻)/A(H₂O)的峰面积比。使用先前建立的适用于RiP系统的氢气和硫酸盐拉曼光谱定量校准模型,测得昆仑热液流体中氢气和硫酸盐的浓度分别为5.9-6.8 mmol/kg和21.6 mmol/kg。

热液流体端元浓度校准

尽管从拉曼光谱得出的定量校准模型有助于了解溶解态H₂和SO₄²⁻的浓度,但这些值本身并未考虑原位测量时海水的混入。镁(Mg)被公认为海水中一种稳定且守恒的元素,已被用作热液流体组分端元浓度的校准标志(71,72)。然而,拉曼光谱无法直接检测海水或热液流体中的Mg浓度。硫酸根离子(SO₄²⁻)被用作评估热液流体中海水混入情况的替代指标,这在深海热液环境中很常见。通过使用RiP系统分析研究地点采集的环境海水的拉曼光谱,我们确定海水中SO₄²⁻的平均浓度为28.6 mmol/kg。这作为确定原位测量时热液流体与海水混合比的基线。鉴于昆仑热液流体中硫酸根离子浓度相对较低,假设硫酸根离子的端元浓度可能不为零。为完善这一估计,以“失落之城”热液流体中的硫酸盐浓度作为参考。通过比较昆仑热液流体与海水和“失落之城”热液流体中的硫酸根离子浓度,计算热液流体与海水的混合比。这使我们能够估算昆仑热液流体中氢气(H₂)的端元浓度。

流体温度测量

由于本次考察缺乏专门用于测量热液流体温度的温度探针,因此使用载人潜水器的机械臂夹持SBE 49 FastCAT CTD进行温度测量。SBE 49 CTD的温度范围为-5-35°C,初始精度为±0.002°C,分辨率为0.0001°C,采样频率为16 Hz。作为一种高灵敏度但相对脆弱的仪器,SBE 49 CTD的入口处装有金属保护盖以防止损坏。温度探针安装在该保护盖内,探针与入口前端之间的间隙约为3厘米。此外,保护盖连同固定在其上的白色出水口,使得CTD的前端宽度为8.3厘米(补充图S11D)。这种设计导致难以将该设备直接插入昆仑热液区的喷口——该区域的特点是大面积覆盖角砾岩(补充图S9)。该区域的热液流体通过角砾岩裂缝释放。因此,本次考察期间测得的流体温度可能显著低于昆仑地区热液流体的真实温度。在崂山、文海和珠山岩管中记录的最高温度分别为18.2°C、16.3°C和16.5°C(补充图S11,A至C)。除了机械臂夹持的CTD外,“奋斗者”号载人潜水器在尾部配备了一台CTD,位于海底上方约1.8米处。该CTD持续记录周围海水环境的温度。在观测崂山岩管期间,潜水器的CTD记录到最高温度为7.0°C。该区域的正常海底温度为1.5°C,表明周围水体已被热液活动加热。这表明崂山岩管内热液流体的温度可能高于测量值。

热液流体流速测量

在本研究中,我们基于“奋斗者”号载人潜水器获得的视频片段,使用粒子跟踪法估算崂山、珠山、鹿回头和文海岩管中热液流体的流速。我们没有注入人工示踪粒子,而是跟踪热液流体中天然存在的小颗粒。选择这些已存在于流体中的颗粒是因为它们在视频帧中可见且易于跟踪。我们记录这些颗粒随时间的位置,并计算它们在帧之间的位移。然后通过分析这些颗粒在流体内的运动来估算流体的流速。通过这种方法,四个岩管中热液流体的流速估计在10-25 cm/s范围内。

致谢

Funding: This work was supported by the NSFC (no. 92258303 to W.S.), NSFC (no. 42327805 to X.Z.), NSFC (no. 92358301 to L.L.), and NSFC Shiptime Sharing Project (no. 42249583 to W.S.).

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1497536.html

上一篇:锂缺乏与阿尔茨海默病的发病

下一篇:氢气吸入清除活性氧的人体试验