博文

JIA|南京农大戴廷波教授课题组揭示优化种植密度和施氮量可实现晚播小麦高产优质协同的机制

||

小麦是我国最重要的粮食作物、稻麦轮作是全球重要的粮食作物系统、晚播是阻碍稻麦轮作实现高产优质小麦的关键因素。了解导致晚播小麦高产优质的生理基础和调控途径对于制定有效的栽培策略至关重要。氮肥和种植密度对小麦产量和品质的调控有显著影响,然而在稻麦轮作条件下,要实现晚播小麦籽粒产量和品质的协同提高,所需的种植密度和氮肥施用量的最佳组合仍不清楚。

近期,南京农业大学小麦生理生态团队戴廷波教授课题组完成的题为“Optimizing planting density and nitrogen application to mitigate yield loss and improve grain quality of late-sown wheat under rice–wheat rotation”的研究在Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报 (英文)》,JIA) 2025年7期正式发表。

该研究确定了与不同产量水平相关的最晚播种日期(LSD)和种群指标,确定实现晚播小麦产量和品质协同提高所需的终止密度和氮肥施用量的最佳组合,阐明晚播小麦高产优质的生理基础和调控途径。

该研究通过为期2年的田间试验,研究了播期、施氮量和种植密度对小麦产量、籽粒品质、群体特性及其生理基础的影响。

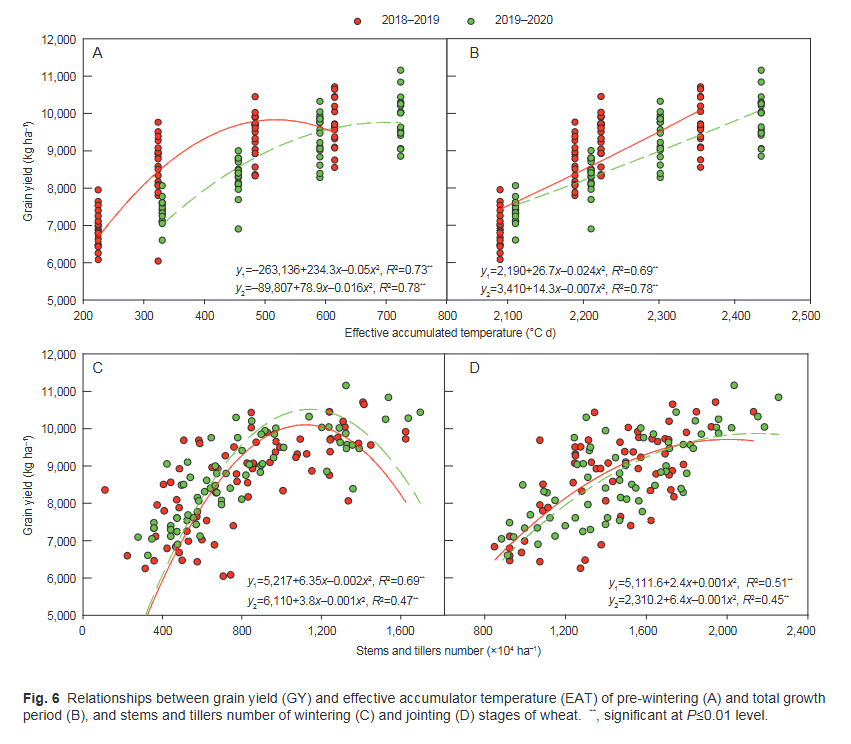

结果表明,播期、密度和施氮量对产量和品质均有显著的互作调节作用。晚播导致籽粒产量下降,主要是由于穗粒数量减少。

然而,增加施氮量和种植密度能够增加穗粒数以减轻晚播造成的产量损失。籽粒蛋白质含量(GPC)和湿面筋含量 (WGC)随播期的推迟和施氮量的增加而增加,随种植密度的增加而降低。

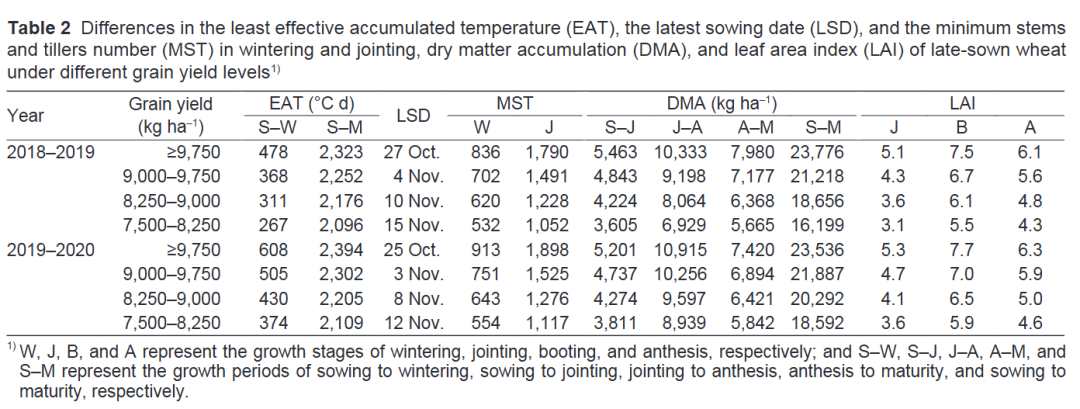

结果表明,对于产量在9000和 7500 kg ha-1以上的小麦,最晚播期(LSD)应分别不晚于11月4日和 15 日。要达到这些产量水平,必须满足特定的标准,包括最大茎蘖数分别达到150万和100万每公顷,最大叶面积指数(LAI)分别达到6.7和5.5,花期干物质积累(DMA)分别达到14000 和 12000 kg ha-1。对于高产优质的晚播小麦最佳组合分别为延迟10天播种的225万株(N300D225)和延迟20天的375万株(N300D375),施氮量增加25% (300 kg N ha-1)。这些组合在花后表现出较高的叶片净光合速率(Pn)、叶片硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)和谷丙转氨酶(GPT)活性,以及较低的糖氮比。这些生理性状可能是晚播小麦高产优质协同效应的重要组成部分。

南京农业大学小麦生理生态研究团队戴廷波教授为该文章的通讯作者,田中伟副教授为该文章第一作者。该研究得到国家自然科学基金项目(批准号:32272215)、江苏省国家重点研发计划项目(BE2021361-1) 和南京农业大学江苏省现代作物生产协同创新中心(jsic - mcp)的资助。

查看论文信息:https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.01.032

Journal of Integrative Agriculture (JIA) 由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子4.4,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3618084-1493303.html

上一篇:JIA|华南农业大学兰玉彬教授课题组关于高光谱重建技术对水稻生理参数定量反演影响的研究

下一篇:JIA|西北农林科技大学冯佰利教授氮肥对糜子淀粉结构、糊化及流变性能的影响研究