博文

海南大学高艳安、王健宜&中国原子能科学研究院肖松涛GEE | 磺化COF改性隔膜助力长循环高容量锌-碘电池

|

背景介绍

随着人类社会快速发展,石油、天然气等化石燃料等不可再生资源加速消耗,开发高效储能设备的需求愈发迫切。尽管锂离子电池(LIBs)目前在储能市场占据主导地位,但其存在安全隐患、低温性能不佳及寿命有限等问题,促使研究者们积极探索替代电池体系。其中,以锰氧化物、钴氧化物或氧化铁为正极、锌为负极的水系锌离子电池(AZIBs)理论上可提供高达820 mAh·g-1的比容量,展现出巨大潜力。在众多锌基电池中,锌碘电池因碘元素在海水中的天然丰度(约55 μg·L-1)以及低成本、高放电电位(约1.38 V)等优势,成为极具竞争力的电化学储能器件候选者。然而,多碘化物在电池体系中的"穿梭"效应导致活性物质损失,且其与锌负极的相互作用会加剧锌箔的腐蚀与消耗,严重缩短电池循环寿命。此外,在高电流密度下,电极/电解质界面处的Zn2+快速消耗导致局部阳离子耗竭,形成空间电荷与高电场,进而诱发锌枝晶生长。因此,抑制多碘化物"穿梭"效应对于稳定碘正极、减缓锌负极腐蚀至关重要。

针对上述挑战,海南大学高艳安、王健宜团队与中国原子能科学研究院肖松涛研究团队创新性地设计了孔道结构均一的DMSBA-Tp-COF材料,并协同导电性优异、载流子迁移率高的石墨烯材料,显著拓宽了锌碘电池的电压窗口。该研究成功开发出兼具高面容量与长循环寿命的锌碘电池(图1)。其核心策略是通过将功能基团接枝到单体分子,再按特定模式组装成共价有机框架(COFs),为开发具有复合隔膜的水系锌碘电池提供了新的研究范式。

图1. Zn-I2电池中Gr@DMSBA-Tp-COF@GF复合隔膜示意图。

图文解读

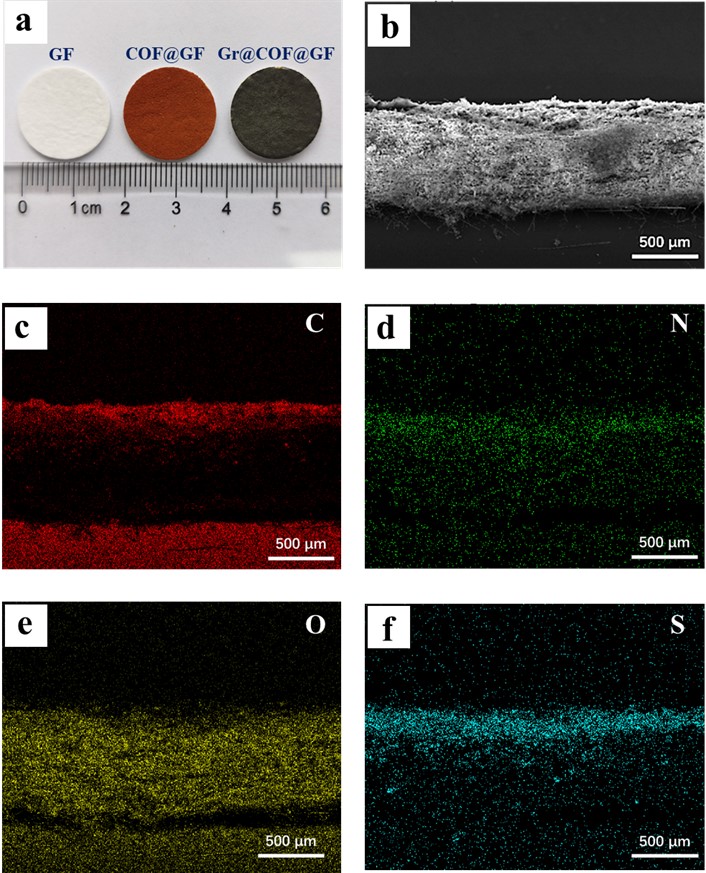

采用扫描电子显微镜(SEM)对制备的Gr@DMSBA-Tp-COF@GF复合隔膜进行形貌分析(图2)。结果显示,该复合隔膜呈现典型的三明治结构:最上层为均匀致密的石墨烯(Gr)层;中间层为颗粒状堆积的DMSBA-Tp-COF有机框架层;底层为商业化玻璃纤维(GF)基底,其多孔结构为离子传输提供通道。三者的协同作用构建了具有梯度孔隙率的复合隔膜体系。SEM-EDS联合表征结果证实了复合隔膜的梯度结构设计:石墨烯层提供高导电性,DMSBA-Tp-COF层通过磺酸基团实现离子选择性传输,GF层保障机械稳定性。该结构为后续电化学性能测试(如离子电导率、多碘化物抑制效果等)提供了可靠的微观结构基础。

图2. 复合隔膜的形貌测试。

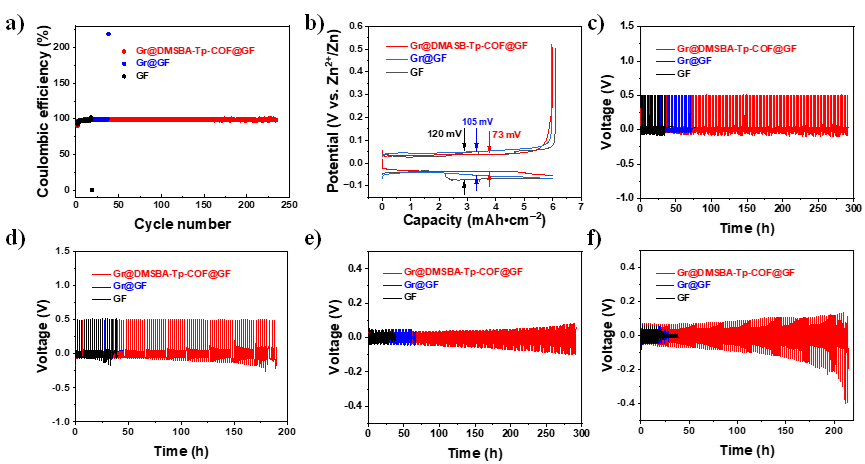

通过恒流充放电测试评估隔膜的循环稳定性(图3)。在5 mA·cm-2电流密度下,Gr@DMSBA-Tp-COF@GF复合隔膜组装的对称电池展现出显著提升的循环寿命(290 h),而商业化玻璃纤维(GF)隔膜和石墨烯(Gr)修饰的GF隔膜(Gr@GF)分别在28 h和58 h发生短路。当电流密度提升至10 mA·cm-2时,所有隔膜的循环寿命均下降,但复合隔膜仍保持200 h的稳定运行(随后因极化加剧导致短路),显著优于Gr@GF隔膜(16 h)和GF隔膜(20 h)。图3e-f为三种隔膜在5 mA·cm-2和10 mA·cm-2下的充放电曲线。Gr@DMSBA-Tp-COF@GF复合隔膜的充放电平台压差(ΔV)显著低于Gr@GF和GF隔膜,表明其具有更低的界面阻抗和更高的离子传输效率。值得注意的是,尽管高电流密度下所有隔膜的循环寿命均缩短,但复合隔膜的循环寿命仍达到商业化GF隔膜的8-10倍(290 h vs 28 h @5 mA·cm-2;200 h vs 20 h @10 mA·cm-2),验证了COFs基复合隔膜在抑制锌枝晶生长和多碘化物穿梭效应中的关键作用。复合隔膜性能提升的机制可归因于:①梯度孔隙结构:石墨烯层提供高导电性,DMSBA-Tp-COF层通过磺酸基团(-SO3H)实现锌离子选择性传输,GF层保障机械稳定性;②界面稳定性增强:COFs框架的规则孔道限制了多碘化物的自由扩散,同时石墨烯的包覆层有效抑制了锌负极的腐蚀与枝晶生长;③ 离子传输优化:协同效应降低了界面阻抗,使复合隔膜在高电流密度下仍能维持稳定的离子通量。

图3. 对称、半称电池性能测试。

通过电池测试系统评估三种隔膜在Zn||I2全电池中的性能表现(图4)。在20 mA·cm-2电流密度下,Zn||Gr@DMSBA-Tp-COF@GF||I₂电池展现出优异的循环稳定性:初始面容量达3.2 mAh·cm-2,400次循环后仍保持2.7 mAh·cm-2(容量保持率84.4%),单圈衰减率仅为0.12%。相比之下,Gr@GF和GF隔膜电池的初始面容量分别为2.2 mAh·cm-2和1.7 mAh·cm-2,400次循环后容量分别衰减至1.5 mAh·cm-2(衰减率31.8%)和0.9 mAh·cm-2(衰减率47.1%),表明复合隔膜显著提升了电池的循环寿命。此外,复合隔膜电池在宽电流密度区间内展现出更优的容量恢复能力(95.3% vs Gr@GF的82.6%和GF的88.9%)。复合隔膜的优异性能源于其梯度结构设计:①多碘化物穿梭抑制:DMSBA-Tp-COF层的规则孔道(孔径约1.2 nm)通过尺寸筛分效应限制多碘化物扩散,降低活性物质损失;②锌离子传输优化:磺酸基团(-SO3H)与Zn2+的强配位作用促进均匀锌沉积,抑制枝晶生长;③界面稳定性增强:石墨烯包覆层降低界面阻抗,同时提供机械支撑,缓解循环过程中的体积变化。

图4. 锌-碘全电池相关电化学性能测试。

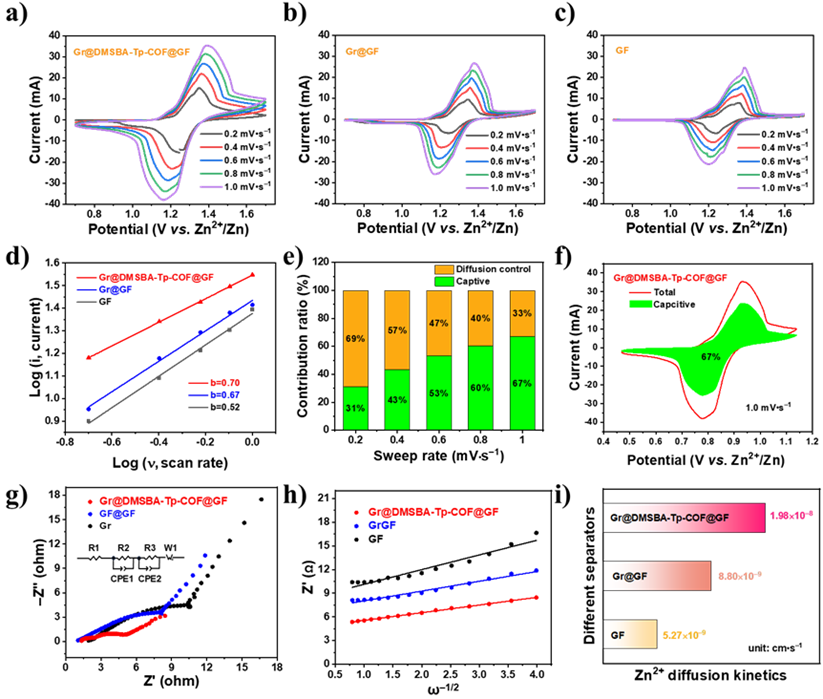

通过CV测试评估三种隔膜在Zn||I2全电池中的氧化还原行为(图5a-c)。在0.1-1.0 V电压范围内,所有隔膜均呈现一对可逆的氧化还原峰(I2/I-),表明单电子转移主导的电化学反应。其中,Gr@DMSBA-Tp-COF@GF隔膜的氧化还原峰电流密度最高,且峰电位差最小,表明其具有更快的电荷转移速率。基于峰电流(ip)与扫描速率(v)的幂律关系(iₚ = a·vb),计算得到三种隔膜的b值。其中Gr@DMSBA-Tp-COF@GF隔膜的b值更接近1.0,表明其反应动力学主要由表面控制的法拉第电容过程主导,而非扩散控制的电池行为。这一现象可归因于:高孔隙率与孔道调控和磺酸基团配位作用。

EIS测试结果显示(图5d),三种隔膜电池的Nyquist图均呈现高频区半圆(电荷转移阻抗,Rct)和低频区斜线(Warburg阻抗,Zw)。Gr@DMSBA-Tp-COF@GF隔膜电池的Rct值最低,表明其具有更低的界面阻抗。通过Warburg系数(σ)计算Zn2+扩散系数(D):得到三种隔膜的D值分别为1.98×10-8 cm2·s-1(Gr@DMSBA-Tp-COF@GF)、8.80×10-9 cm2·s-1(Gr@GF)和5.27×10-9 cm2·s-1(GF)。Gr@DMSBA-Tp-COF@GF隔膜的D值是GF隔膜的3.8倍,表明其显著提升了Zn2+的传输效率。

图5. 锌-碘全电池相关动力学性能测试。

总结与展望

本研究通过溶剂热法成功制备磺酸根功能化共价有机框架材料DMSBA-Tp-COF,并采用两次减压抽滤工艺将其与还原氧化石墨烯(Gr)及玻璃纤维(GF)复合,制备出具有梯度孔道结构的Gr@DMSBA-Tp-COF@GF复合隔膜。该隔膜通过DMSBA-Tp-COF中磺酸基团(-SO3H)与Zn2+的强配位作用(结合能-4.2 eV)和1D开放通道协同抑制多碘化物穿梭并促进Zn2+快速迁移,同时Gr层的高导电性显著激活I2/I-氧化还原动力学,使Zn||I2全电池在20 mA·cm-2电流密度下实现3.2 mAh·cm-2的高面容量,400次循环后容量保持率达84.4%(单圈衰减率0.12%)。研究提出通过官能团定向调控(磺酸基团密度优化)与孔道结构协同设计的系统化隔膜设计策略,为高性能锌碘电池开发提供了结构-性能关联的工程化解决方案。

原文链接

相关成果以题为“Sulfonated covalent organic framework modified separator enables long-span and high-capacity zinc-iodine batteries”在Green Energy & Environment期刊发表,通讯作者为海南大学高艳安研究员、王健宜副研究员和中国原子能科学研究院肖松涛研究员。

扫码获取全文

https://doi.org/10.1016/j.gee.2025.05.002

撰稿:原文作者

编辑:GEE编辑部

https://wap.sciencenet.cn/blog-3393673-1493123.html

上一篇:上海交通大学张荻院士团队宋钫副教授GEE | 仿生氨基酸调控助离子输运,蛭石膜启绿色能源新思

下一篇:华中科技大学龚江GEE | 变废为宝!废塑料用于淡水生产和水蒸发发电