博文

物理学预印本:从学术传播工具到科研身份认同的数字场域 | 学科脉动(四)  精选

精选

||

在上期推文中,我们从发文规模与平台分布格局两个维度,为大家呈现了物理学领域预印本文化的发展态势(点击链接查看上期精彩内容)。本期,请继续跟随我们的视角,一同探寻预印本如何从高效的学术传播工具,逐渐成为物理学研究者构建自我认同、获得归属感的数字家园。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/vK_LslgHQnQ1ZGr0_E-jbw

01 物理学者与预印本的学术共舞

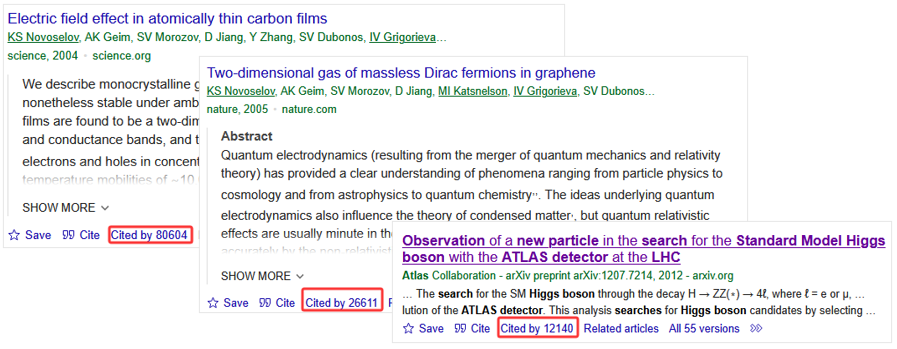

在学术传播的数字化浪潮中,物理学与预印本的关系展现出独特的深度与广度——二者早已超越简单的工具依存关系,演变为一种基于学科特性的文化默契。从高能物理到凝聚态理论,从顶尖学者到青年研究者,预印本充分展示了其“促进研究成果早期传播”的特性,成为物理学研究生态中不可或缺的一环。例如,2004年,预印本《Electric field effect in atomically thin carbon films》的发布开启了石墨烯研究的新纪元。这篇论文首次展示了单原子层石墨烯的电学特性,迅速引发全球关注,推动该领域涌现众多相关研究,并最终促成2010年诺贝尔物理学奖的诞生[1]。

图1:高引用预印本案例

这种对预印本文化的认同,在实证研究中得到印证。2024年的一项全球性的跨学科调查显示,在物理学与天文学领域,学者们对预印本的熟悉程度、预印本阅读与发布频率,以及未来发布预印本的意愿均表现突出;并且,这一特征具有跨地域的普遍性,在欧美、中国及其他地区的观察结果高度一致[2]。

在这样的全球性趋势下,中国物理学者的参与无疑为这一图景增添了独特注脚。我们特地对国内的一位青年物理学研究者(研究方向:拓扑声学)进行了采访,他结合自身科研日常,分享了与预印本的故事和感悟。从他的经历中,我们得以窥见预印本如何嵌入中国物理科研工作者的学术生活。

Q:平时使用预印本主要出于什么目的?使用频率如何?

A:由于我个人刚刚开启学术生涯不久,我使用预印本主要的目的在于“追新”——追踪领域内最新的研究成果,把它作为研究灵感的来源之一。因为期刊相较于预印本的时效性没有那么强,一篇论文从投递到正式见刊往往需要经历较长周期,导致部分原本前沿的研究到发表时可能已不再“前沿”。但是预印本不需要经过同行评审的环节,所以发布速度非常快。我觉得预印本平台就像是学者的“微博”,你可以“关注”感兴趣的或者领域内有影响力的学者,及时了解他们的最新研究动态。我目前正在做的课题的灵感就来源于一篇预印本文章,在文献调研阶段我保持着较高的预印本阅读频率,虽不至于每天阅读,但至少每周都会阅读,课题组成员之间也会相互分享最近读的比较好预印本。

Q:在你的领域内发布预印本是不是一个普遍的操作?

A:是的,就我所了解的,很多课题组都会把研究成果先发预印本来“占坑”,然后投递期刊,或者在投递期刊的同时选择投递预印本。比如在产生学术争议,需要溯源、确认研究idea到底最先由谁提出时,预印本就提供了一个重要的时间凭证。

Q:如何判断预印本的质量?

A:由于预印本没有经过同行评审,所以我们对它的态度是比较谨慎的。在判断一篇预印本的质量时,我首先会看作者个人的学术背景,一般学术大牛的预印本我会比较放心地读;其次是预印本平台的影响力,平台的学术认可度在一定程度上是学者“用脚投票”的结果,主流平台上发布的预印本,其质量通常比不知名平台更有保障;最后,对我而言,预印本最终是否正式见刊是重要的参考标准,见刊就说明得到评审专家的认可,有了一道质量把关,在用这篇论文时我心里更有底。

温馨提示:

以上观点基于研究者对个人研究经验的观察与思考,不涉及绝对的对错评判。若您有不同的见解或体验,欢迎在评论区友好交流~

然而,学者与预印本之间的这种“亲密”关系并非未经历考验。2004年,arXiv平台引入“推荐制”,要求投稿者需经研究机构推荐人背书,康奈尔大学接管后进一步收紧发布政策,并建立起“推荐人追责机制”,导致推荐行为保守化,一度引发巨大争议[3]。但颇具意味的是,即便在平台规则日趋严格的背景下,arXiv预印本发布量不仅没有下降,反而持续增长。这一现象既体现物理学界对预印本的刚需,也反映平台在“开放共享”与“质量把控”间的平衡探索——推荐制在过滤低质内容、提升平台可信度的同时,学者通过自我调整适应规则,两者形成独特的“规则调适-需求适配”互动,共同推动预印本文化在争议中成为更成熟的学术交流范式。

02 深层价值:预印本与物理学者的身份认同

“对大多数物理学家而言,没有预印本的学术研究难以想象”[4]。物理学家对预印本文化的执着坚守引发了一个更深层的思考:为何预印本能在物理学的学术交流体系中占据如此重要的地位?这一现象背后,折射出预印本所蕴含的独特学术价值——在物理学领域,预印本档案库的意义早已超越“加速传播”的单一维度。对物理学研究者而言,发布预印本不仅是抢占学术传播先机的竞争策略,更演变为一种构建学术身份认同的“宣言式”行为[5]。

那么,预印本是如何帮助学者建立起身份认同的呢?

首先,需要明确的是,科学身份的形成是一种复杂的现象,它既源于个体与系统化的科学知识及实践体系之间的互动,也离不开个体与其他科学家之间的交流[5]。在物理学领域,预印本与学术生态的深度融合,使其成为这一过程的关键媒介,具体体现为双重价值:

一方面通过对学者个人贡献的确认帮助其建立自我学术价值认同;

另一方面通过促进学者群体内部的交流协作来强化集体身份认同。

(1)个人贡献确证

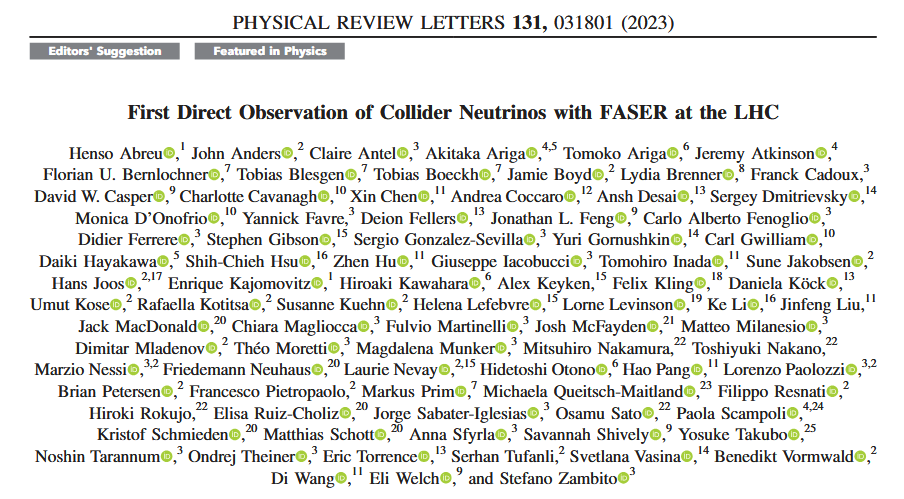

预印本为研究者提供了展示其学术价值的渠道。这一功能在某些特定学科领域显得尤为重要,例如在粒子物理学这类规模较小但凝聚力强的领域,论文发表通常集中在少数几家声望难分伯仲的期刊上。尤其在实验物理学领域,研究论文往往按字母顺序署名为数量众多的合作者名单,个体研究者的具体贡献难以凸现[6]。

图2:发布在Physical Review Letters上的论文《First Direct Observation of Collider Neutrinos with FASER at the LHC》有超过80位合作者

在这种情况下,预印本便成为研究者表明自身研究方向、彰显独立学术价值的重要途径。预印本之所以能更完整地展示学者的实际贡献,主要源于其在内容呈现和传播过程上的优势:

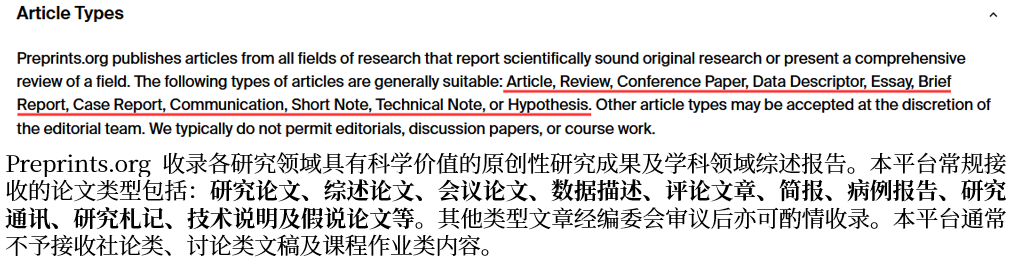

在内容维度,研究者们通过预印本平台发表那些不打算送审、却能更清晰表明其作者身份的"灰色文献"——包括研究报告、会议论文集等在其他学科可能被视为边缘甚至无关紧要的成果。这种传播机制为那些在大规模合作中被湮没个人贡献的物理学家提供了确证其著作权的渠道[6]。

图3:Preprints.org平台接受的论文类型

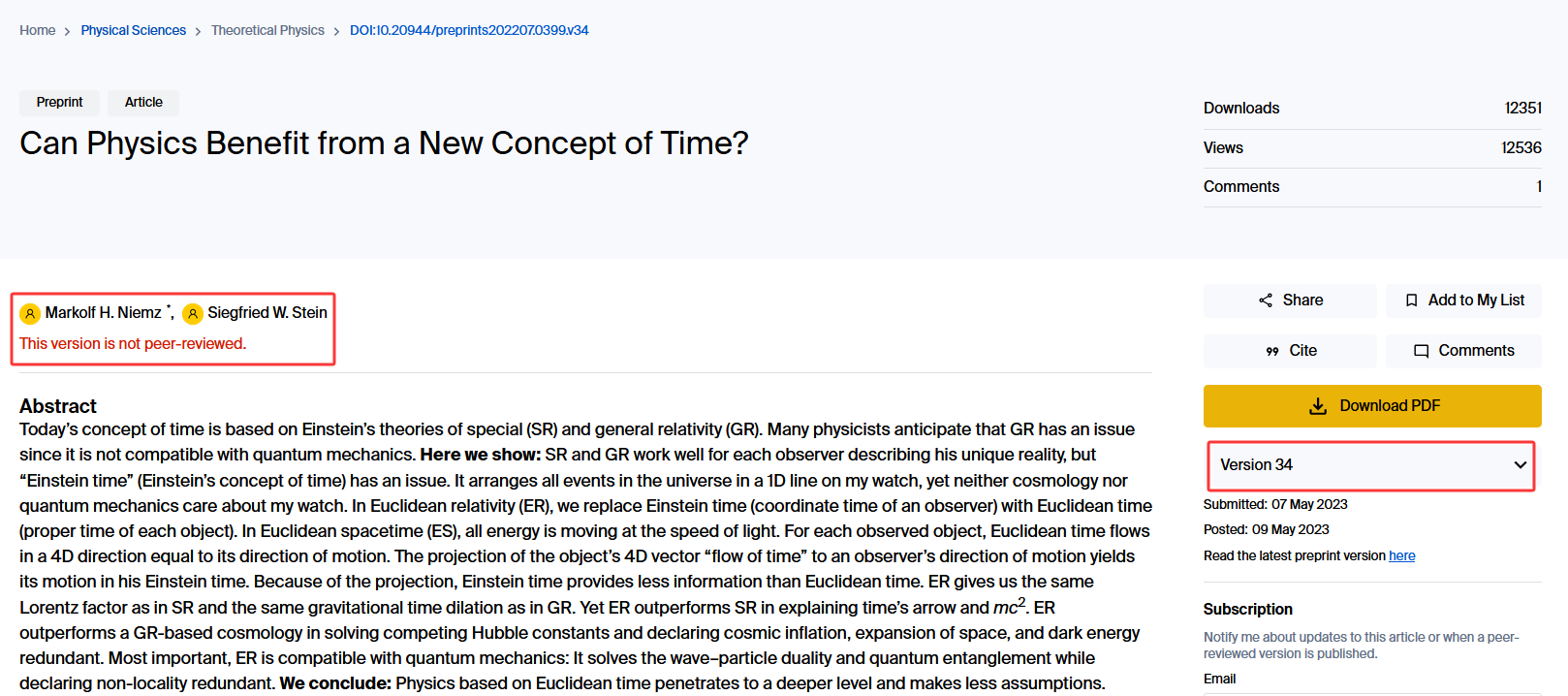

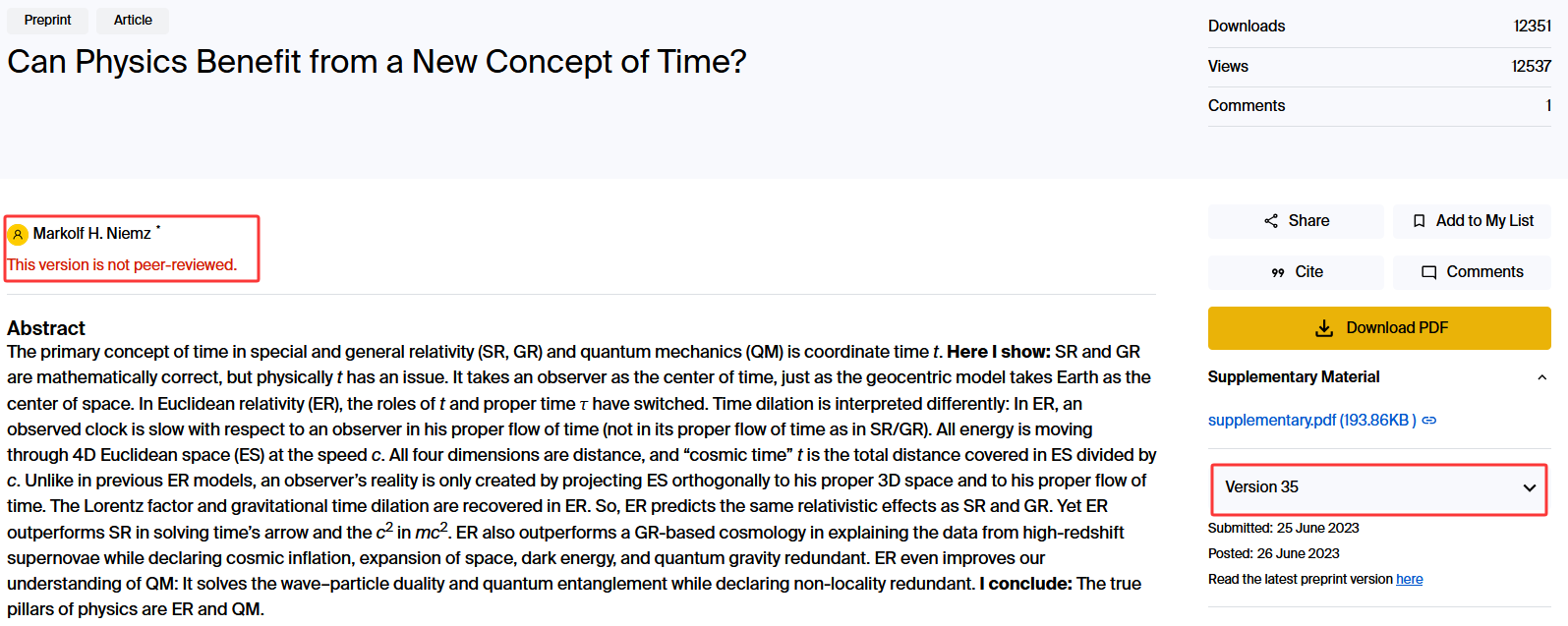

在传播维度,预印本的版本迭代功能为学术表达提供动态展示空间。学者可根据研究进展,持续更新内容细节、补充研究亮点,使个人贡献随着研究推进不断明晰。同行通过追踪不同版本的演进轨迹,能够直观且系统地把握该学者在研究进程中发挥的独特作用,形成对其学术贡献的立体认知。以Preprints.org平台上的论文《Can Physics Benefit from a New Concept of Time?》(最新版本名为《Solving Fundamental Mysteries in Different (!) Areas of Physics》)为例,该研究的第34版及之前更新由两位作者协同完成,而自第35版起,后续内容迭代均由其中一位作者独立主导。这一版本演进过程清晰呈现了研究者在不同阶段的贡献差异,为同行识别个体学术价值提供了具象化的参考维度。

图4:第34版作者信息

图5:第35版作者信息

(2)学术部落归属感

预印本这种基于开放共享理念的学术传播模式,在塑造学术群体归属感方面具有独特价值——它通过促进领域内研究者的交流互动,推动形成紧密的学术社群联结。以物理学为例,预印本的成熟应用范式已深度嵌入学科生态:其快速发布与便捷获取机制,不仅服务于知识传播的工具性需求,更实质性地回应了物理学家强化群体归属的深层心理诉求[6]。换言之,数字化预印本档案库正成为物理学者构建与确证学术共同体身份的核心场域——学者不仅通过它完成自我学术价值的确认,更借由其促进的内部凝聚力,实现对学科社群身份的集体认同。

这种集体身份认同的建构过程具体体现在三个层面:

a) 其一,即时共享的研究动态奠定集体认知基础。预印本平台通过快速传递研究进展,使物理学家得以同步把握学科前沿脉络,形成对领域发展方向的共识性理解。例如LIGO探测引力波的关键数据通过预印本披露后,全球研究者迅速围绕同一科学问题形成讨论焦点,在高频次的观点碰撞中,“引力波研究共同体”的集体身份边界得以清晰勾勒[7,8]。另一个典型的案例是“室温超导”事件,2023年韩国科研团队通过预印本公布其室温超导材料的研究结果后,全球研究者立即跟进验证并在预印本平台发表各自的研究发现、展开辩论。我们看到,借助学术社区的去中心化协作,学者们展开了一场动态的同行集体评审,在短短数周内就形成了对该研究成果的系统评估。可以说,正是预印本这种即时共享的特性使得科研群体能够快速达成认知同步,在动态交流中凝聚起对学科发展的集体判断力。

b) 其二,互动机制激活集体协作网络。预印本的评论功能允许学者跨机构、跨地域直接交流,打破传统“单向传播”模式的局限。这种互动不仅提升研究效率,更通过持续的智力合作培育出紧密的学术社群归属感。

图6:Preprints.org平台论文《Estimating Flight Characteristics of Anomalous Unidentified Aerial Vehicles 》引起众多讨论

c) 其三,数字化存档锚定集体记忆坐标。预印本的版本迭代记录完整保存了研究演进轨迹,成为集体科学探索的“数字年轮”。通过追溯不同版本的更迭逻辑,研究者得以在时间纵深中感知“我们如何共同推动知识进步”,这种对集体探索历程的认知巩固了“我们是科学事业共同缔造者”的身份认同。

这种基于预印本平台的身份建构,本质上是数字时代科学共同体从“知识生产单元集合”向“有机化集体”的转型——物理学家通过预印本的动态交互与历史存档,不仅在横向维度上强化了群体联结,更在纵向维度上建立了跨越代际的集体叙事,使科学探索真正成为“我们的事业”。

这种基于预印本平台的身份建构范式,揭示了数字时代学术生态的深层变革逻辑——物理学预印本社区的成功实践,为其他学科乃至整个学术界提供了“以学者为中心”的开放科学范本。它证明,当学术传播以研究者的协作需求与身份认同为核心时,知识生产的效率与群体凝聚力将获得重大提升。

因此,我们呼吁各学科以预印本平台为依托,构建以学者为核心、兼具凝聚力与开放性的学术社区。在这里,知识流动突破传统传播机制的限制,学术价值的衡量回归研究本身的创新性与社会价值,通过学者间的实时互动、持续协作与动态叙事得以多元呈现。这一探索指向数字时代学术生态的理想图景:一个以研究者的主动参与为根基、以开放协作为驱动力、以知识普惠为共同愿景的学术新生态。

特别邀请:

为更好地展现科研工作者的学术风采,我们即将推出"学者专访"栏目,诚邀各位学者分享您的研究历程、学术思考与专业洞见,让更多人了解科研工作的真实面貌与独特魅力。

若您有意参与,请填写一份简短的意向表。入选的访谈将发布在官网专栏,并通过我们的社交媒体进行广泛传播,助力您的研究成果触达更广泛的国际学术界。期待继续与您在开放科学的道路上携手并进,共创更多可能!

参考文献:

[1] Nature | Article. Available online: https://www.nature.com/articles/nphys1836 (accessed on 19 May 2025)

[2] Ni, R.; Waltman, L. To Preprint or Not to Preprint: A Global Researcher Survey. Journal of the Association for Information Science and Technology 2024, 75, 749–766. https://doi.org/10.1002/asi.24880

[3] viXra.org. Why viXra? Available online: https://vixra.org/why (accessed on 19 May 2025)

[4] Advancing Physics. Preprints Make Inroads Outside of Physics. Available online: https://www.aps.org/archives/publications/apsnews/201909/preprints.cfm (accessed on 19 May 2025)

[5] Cornell, A.; Padayachee, K. Theoretical Physicist Identity Development: A Critical Account of Factors Influencing Progression from Novice to Expert. Critical Studies in Teaching and Learning 2022, 10, 153-164. https://doi.org/10.14426/cristal.v10i1.530

[6] Delfanti, A. Preprints and Peer Review: A Lesson from Physics. Journal of Science Communication 2015, 14, C05. https://doi.org/10.22323/2.14040305

[7] 新华网. 科学家再次探测到引力波 “时空涟漪”知多少? Available online: https://www.xinhuanet.com/world/2016-06/17/c_129069947.htm (accessed on 19 May 2025)

[8] 央广网. 人类发现双中子星碰撞出的引力波 中国做出重要贡献. Available online: https://news.cnr.cn/native/gd/20171017/t20171017_523990313.shtml (accessed on 19 May 2025)

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1492876.html

上一篇:增长38%!Q1期刊Big Data and Cognitive Computing 2024 Citescore9.8

下一篇:Neuroglia期刊正式被ESCI收录