博文

发文量持续领跑!预印本成为物理学者的常态化选择?| 学科脉动(三)  精选

精选

||

在前两期的 “学科脉动” 栏目中,我们聚焦工程学科预印本生态,深度剖析了该领域的发文动态与预印本接受度现状,展现了工程学科科研成果传播的生动实践。本期,我们将目光转向物理学领域——这个始终站在开放科学交流前沿的基础学科,探寻物理学预印本文化背后蕴含的科学交流智慧,领略这一领域独特的学术传播景观。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/W8jzTz6BWZjFtwBN9J-scQ

从微观量子世界到浩瀚宇宙天体,物理学的每一次重大突破都凝结着人类对未知的不懈探索,而预印本正是承载这些科研硕果的重要载体。在众多学科中,物理学率先孕育出了预印本文化,成为这一学术交流新范式的摇篮。这并非偶然,而是其学科特性、学术传统与技术资源等多重因素协同作用的结果:

学科特性

物理学研究具有明确的阶段性成果产出规律,大型实验(如高能物理项目)周期长但突破后需快速传播,其理论推导和验证的逻辑性也要求研究者通过预印本及时公开进展。

图1:海德堡大学Markolf H. Niemz教授在Preprints.org上发布的物理学预印本《时间概念的再思考》自2022年首次发表后持续更新,现已更新至93版

学术传统

物理学界长期秉持开放交流的传统,从学术沙龙到国际合作项目(如CERN实验),均强调快速共享成果以促进竞争与协作[1]。

技术资源

物理学与计算机、网络技术发展深度绑定,科研人员熟悉数字化工具并率先适应预印本平台,同时资源集中于顶尖机构(如费米实验室),为平台使用提供硬件支持和人才基础[2]。

基于上述背景,下文就将从发文规模与平台分布格局两个视角切入,剖析物理学领域预印本文化的发展态势。

01 从发文量看物理学预印本的演进轨迹

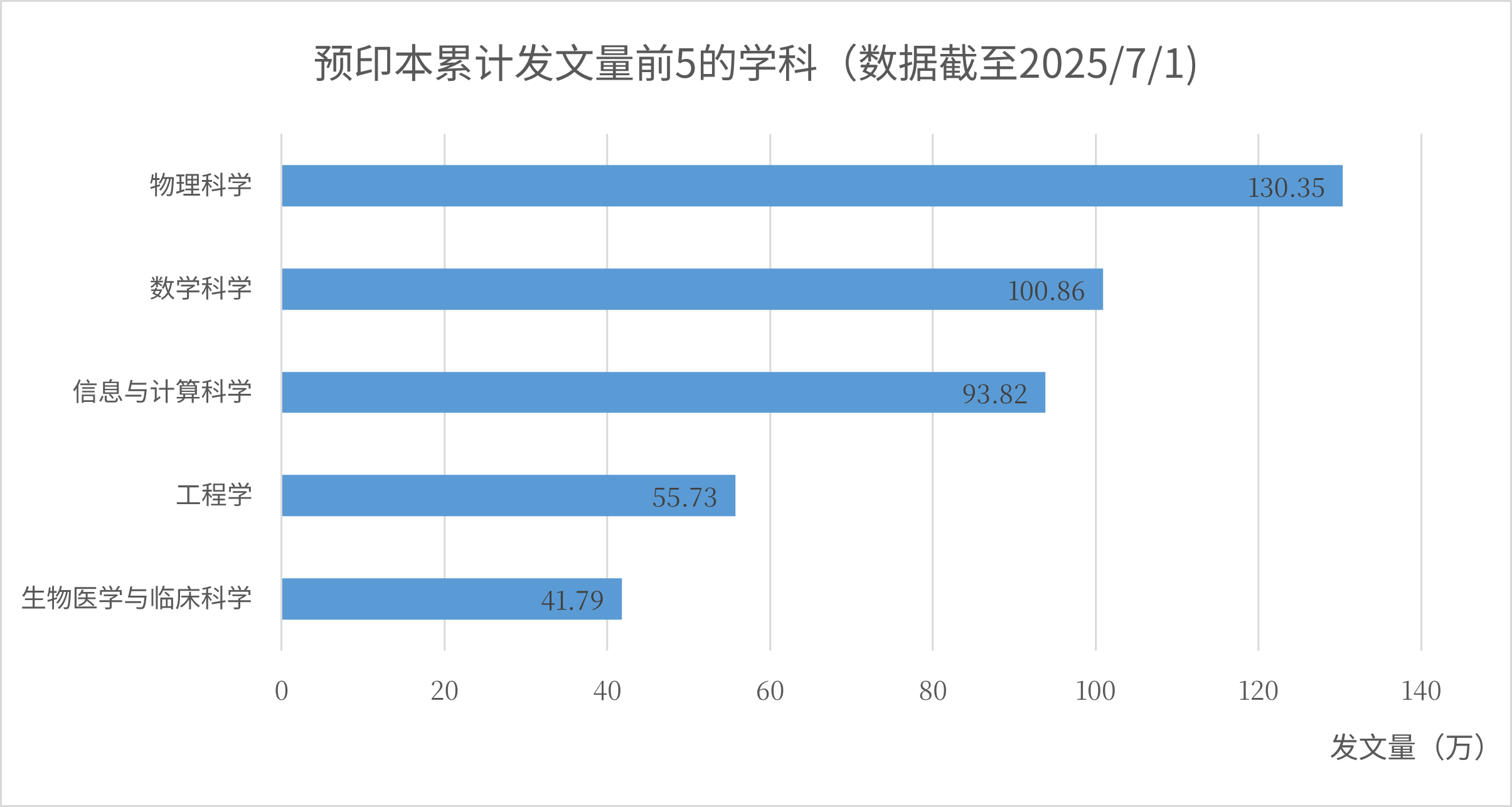

根据Dimensions数据库的统计,截至2025年7月1日,物理学领域以129万篇预印本的累计发文量,强势登顶各学科榜首。这一数据远超第二名数学学科近30万篇,充分彰显其在学术成果快速传播领域的领先地位。细分来看,粒子与高能物理(超37万篇)、核物理与等离子体物理(超32万篇)以及量子物理(超20万篇)三大子领域表现尤为突出,贡献了物理学预印本的主要发文量,成为推动该学科前沿研究交流的核心力量。

其中,作为物理学领域内预印本发文量最高的子学科,高能物理的发展历程与预印本平台的成长紧密相连,该细分领域见证了预印本平台的诞生和发展,拥有最成熟的用户群体,并形成了深厚的预印本文化[3]。曾有调查统计,高能物理学家选择从arXiv获取文献的频率达到选择期刊的四倍之多[4],而且几乎所有发表在高能物理学期刊上的文章都已经以预印本形式发布过[5]。

图2:预印本累计发文量前5的学科

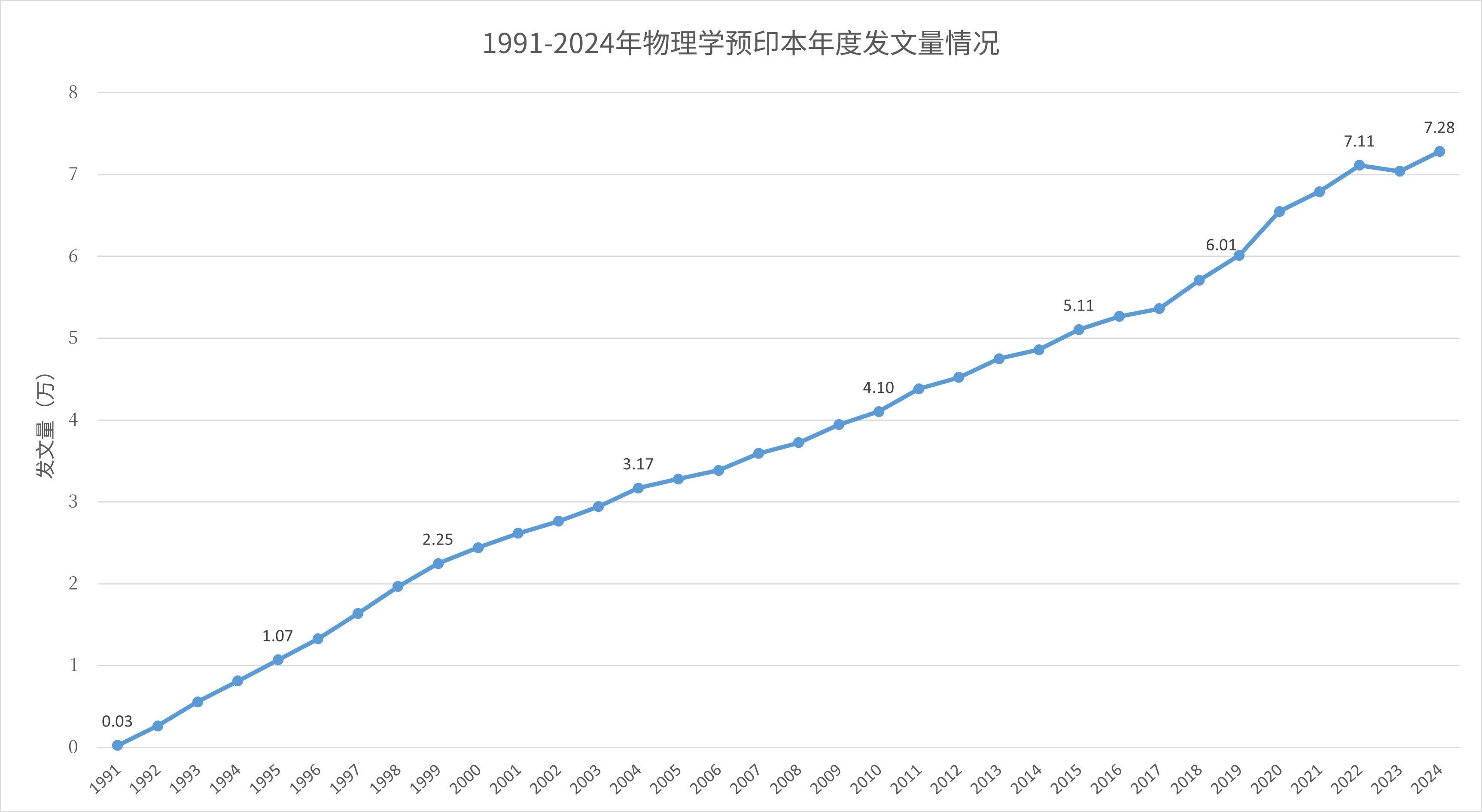

从年度发文量的变化来看,物理学预印本呈现出稳健增长的态势。从2016年到2024年,九年间累计增长达38.2%,年均增长率约4.2%,显示出物理学界对预印本平台的依赖程度逐步加深。同时有调查发现,在2000-2020的二十年时间里,平均每十篇物理学论文中就有三篇是预印本,这一比例超过其他各学科[6]。值得注意的是,2020年物理学预印本发文量出现显著跃升(较前一年增长8.9%),这一现象或与全球疫情背景密切相关。由于物理学与生物、医学等领域存在广泛的交叉研究,新增的发文量很可能主要来自这些跨学科研究方向。

图3:1991-2024年物理学预印本年度发文量情况

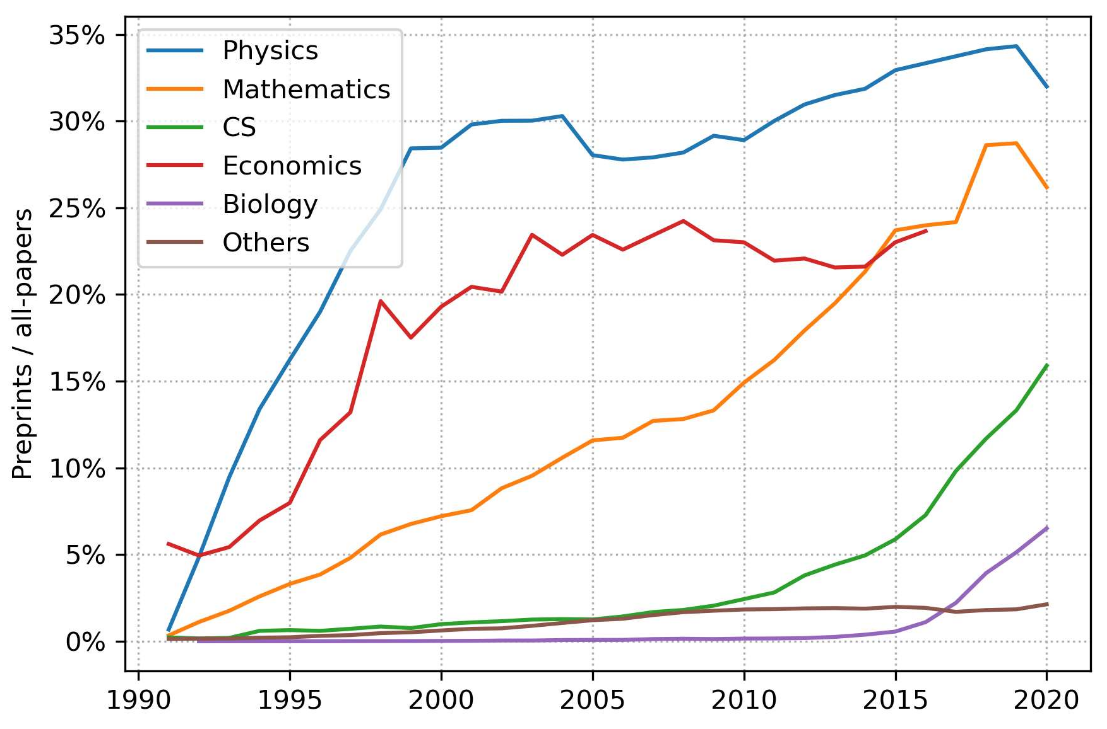

图4:各学科每年预印本数量/所有论文数量的趋势(注:CS为Computer Sciences的缩写,下同)[6]

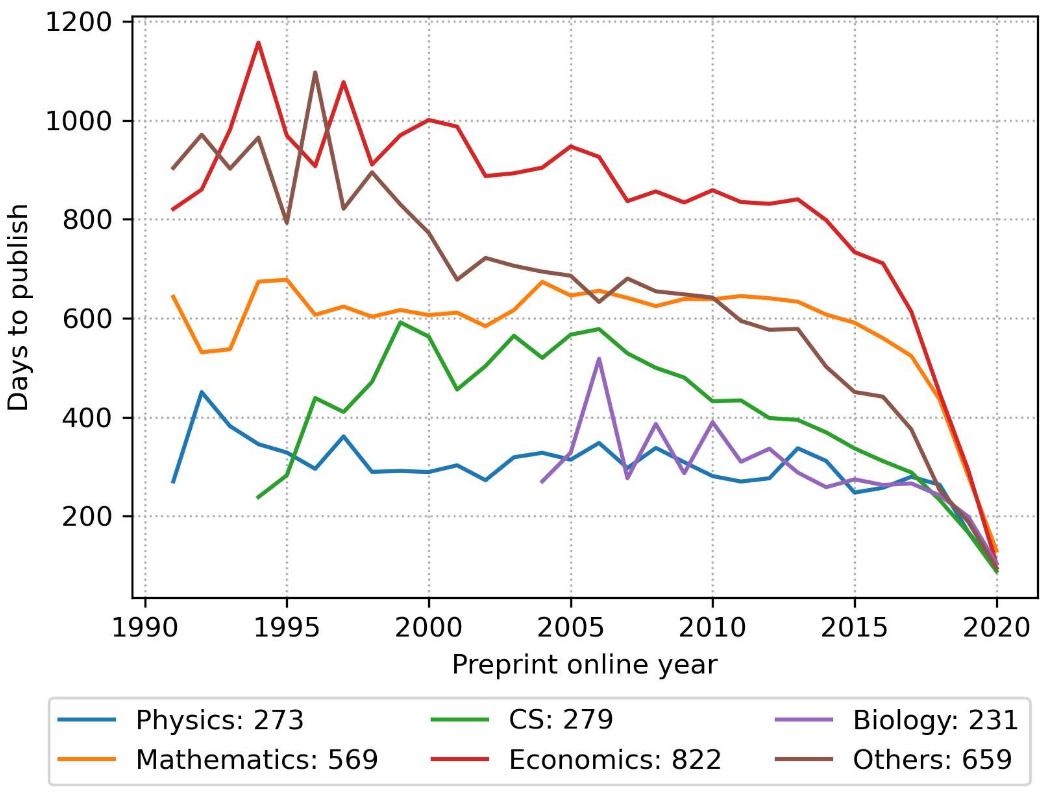

物理学预印本的优势不仅体现在规模变化上,更反映在成果传播的时效性层面。根据相关研究对各学科的系统对比,在预印本首次在线发布日期与期刊/会议正式发表的时间间隔上,物理学较其他学科更短(除生物学外),为 273 天[6]。这意味着,通过提交到预印本服务器,物理学研究人员能够提前约9个月获得认可。需要提醒的是,该调查的数据统计截止于2020年,近几年来,不同学科的论文发表所需天数或有变动。

图5:各学科预印本首次在线发布日期与期刊/会议正式发表日期之间的时间间隔[6]

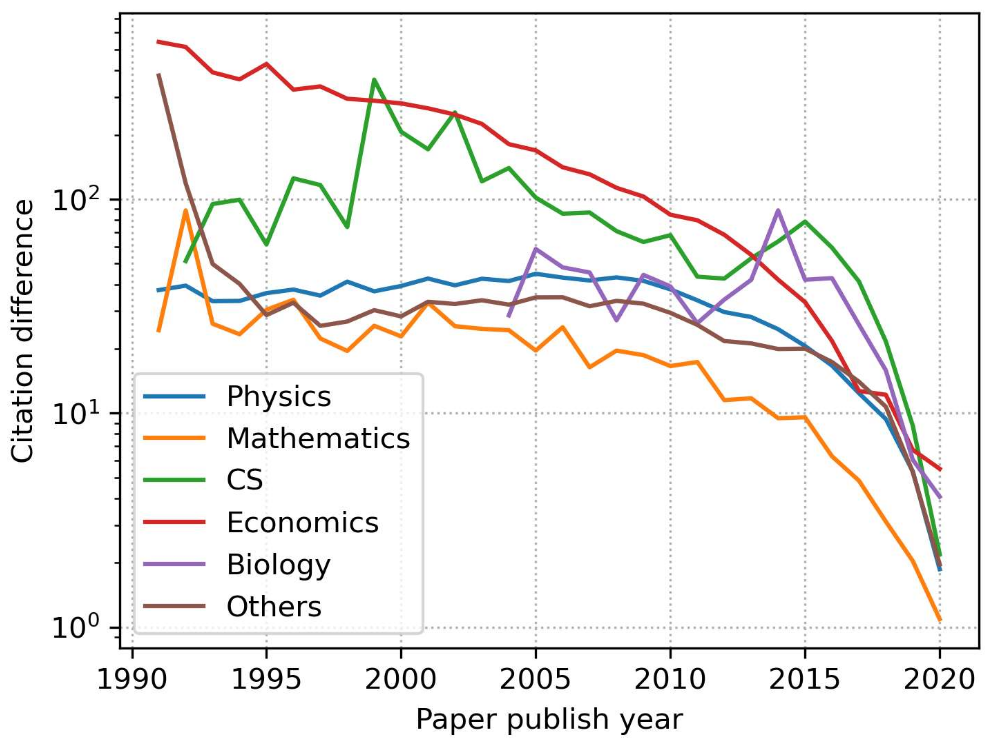

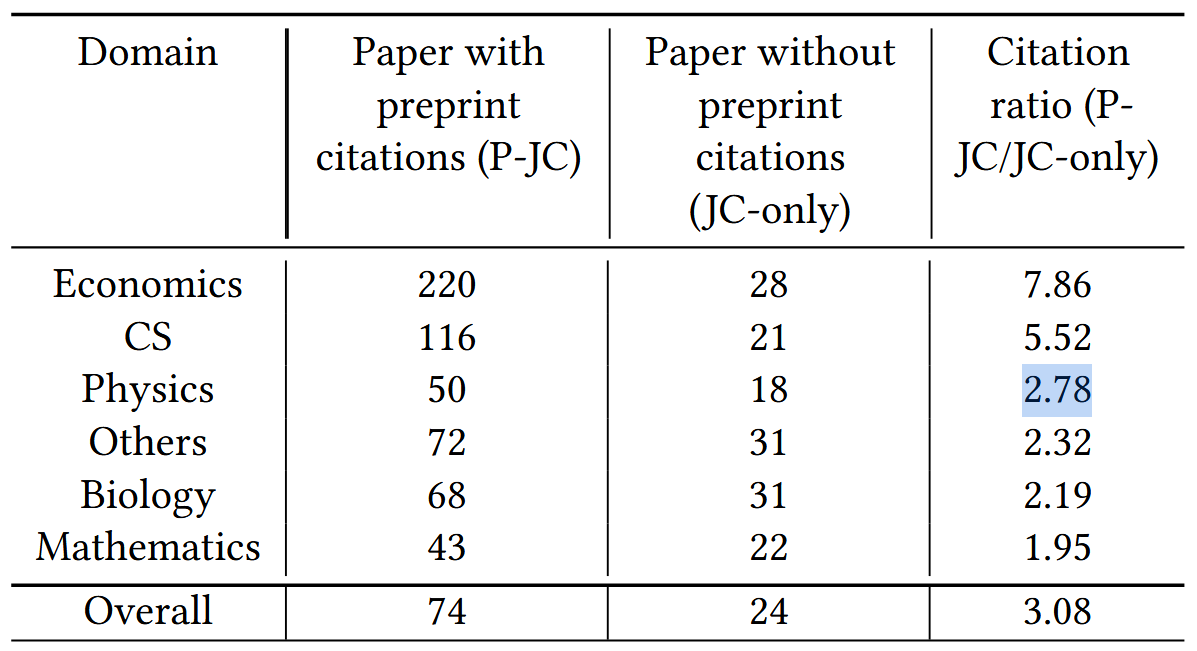

该研究同时对比了有预印本的论文的被引次数和无预印本的论文的被引次数的差异。数据证实,预印本在所有领域都对论文引用产生了积极影响,其中物理学领域的引用次数差异处于中间位置,有预印本的论文被引次数达到没有预印本论文的2.8倍。值得注意的是,从整体趋势来看,这种引用次数上的差异正在逐渐缩小,反映出两种发表模式下论文影响力的鸿沟在动态平衡中趋于平缓,但预印本在加速学术成果传播、提升早期影响力的独特价值仍不可忽视。

图6:各学科的被引差异(有预印本的已发表论文的年均引用次数-没有预印本的论文的年均引用次数)[6]

图7:各学科的被引影响力情况[6]

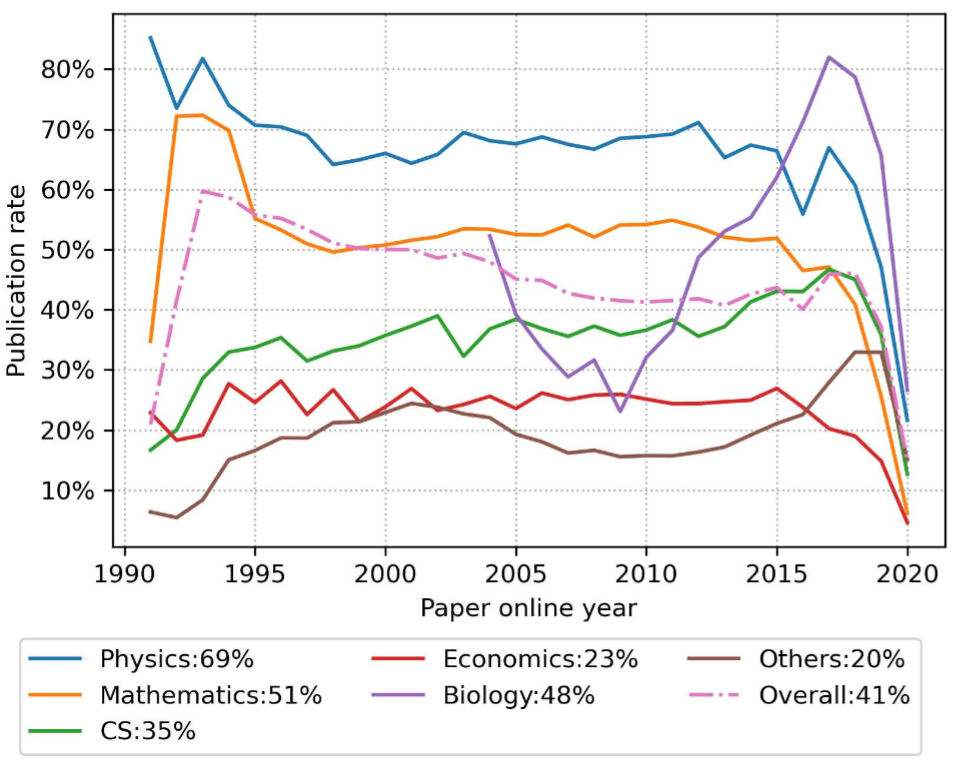

期刊发表环节的数据进一步印证了物理学预印本的质量优势。该领域预印本最终在权威期刊或会议的发表率高达69%,远超41%的整体平均水平,凸显其在学术传播与成果认证方面的突出地位。

图8:各学科的预印本发表率[6]

02 物理学预印本平台的现状观察

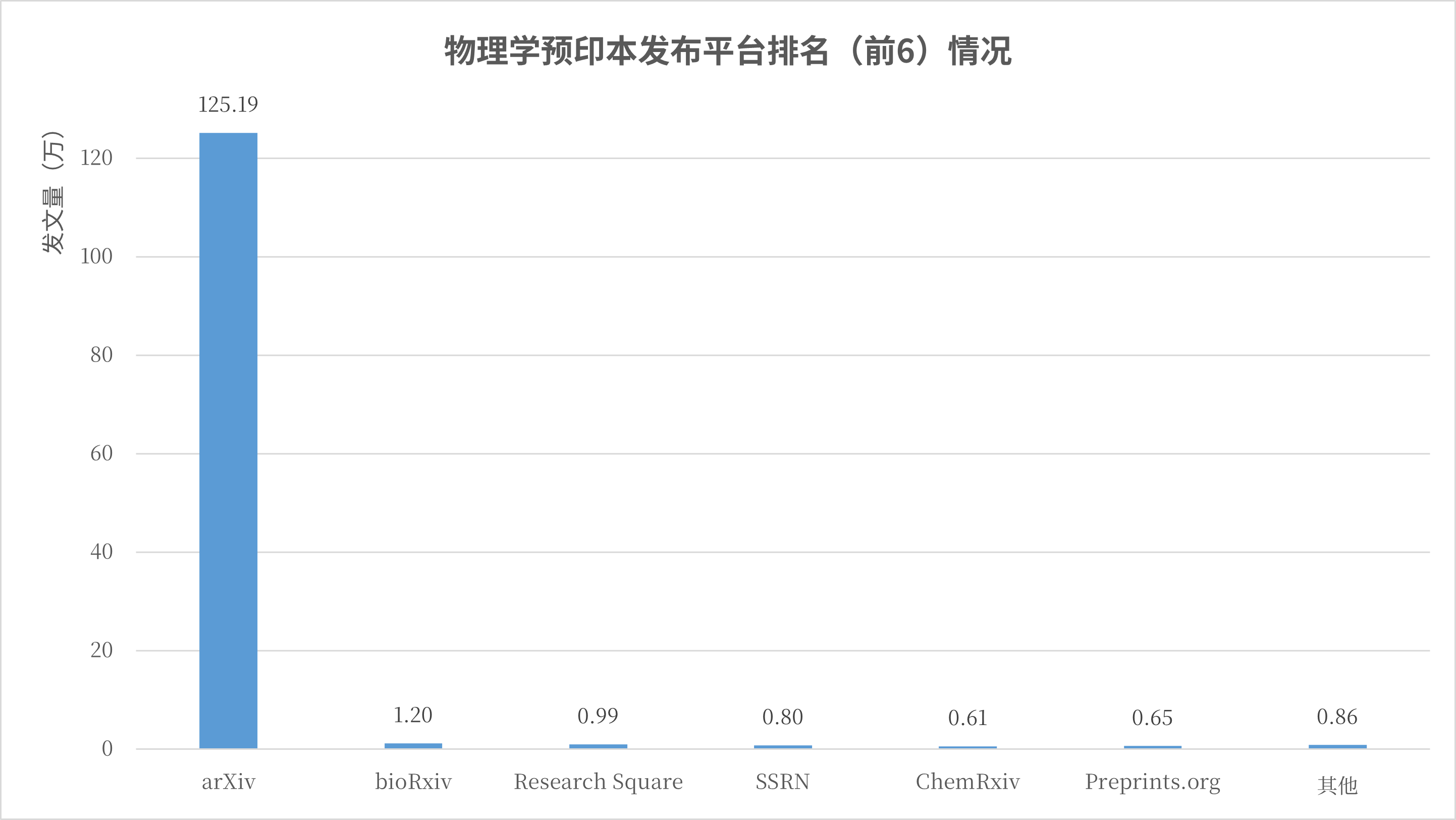

相较于其他学科,物理学预印本平台的分布呈现出高度集中的特征。Dimensions数据显示,当前预印本平台在物理学领域的渗透度存在显著差异,其中单一平台arXiv集中了九成以上的发文量。这种现象的形成,既源于学科特性的内在要求,也受到平台发展历程的路径依赖影响。

图9:物理学预印本发布平台(前6)分布情况

首先,正如在上文中指出,物理学是最早采用预印本交流的学科之一,其学术共同体在长期实践中形成了高度统一的传播范式。这种范式强调快速、公开分享研究成果,在高能物理等需要即时交流的领域尤为突出。相比之下,新兴学科往往呈现多平台并存的生态,反映出不同学科在学术传播需求和方式上的差异性[7];

其次,从发展历程来看,预印本平台的生态格局受到先发优势的深刻影响。1991年,物理学家Paul Ginsparg创立全球首个预印本平台arXiv,以解决高能物理学界研究成果传播滞后的难题。当时,以CERN粒子对撞实验为代表的大型科研项目不断产出海量数据,传统期刊的出版周期无法满足科研成果快速传播的需求,而arXiv的出现正好填补了这一空白[8,9]。在长期使用过程中,物理学家逐渐培养出了将预印本作为学术传播常态化工具的意识和习惯。这种使用习惯一旦形成,便产生强大的路径依赖效应。由于学术共同体的行为惯性,物理学研究者往往会持续沿用既定的传播渠道。

这种集中化现象折射出物理学预印本文化的独特优势:统一的传播渠道提高了学术交流效率,稳定的基础设施保障了研究成果的快速传播。

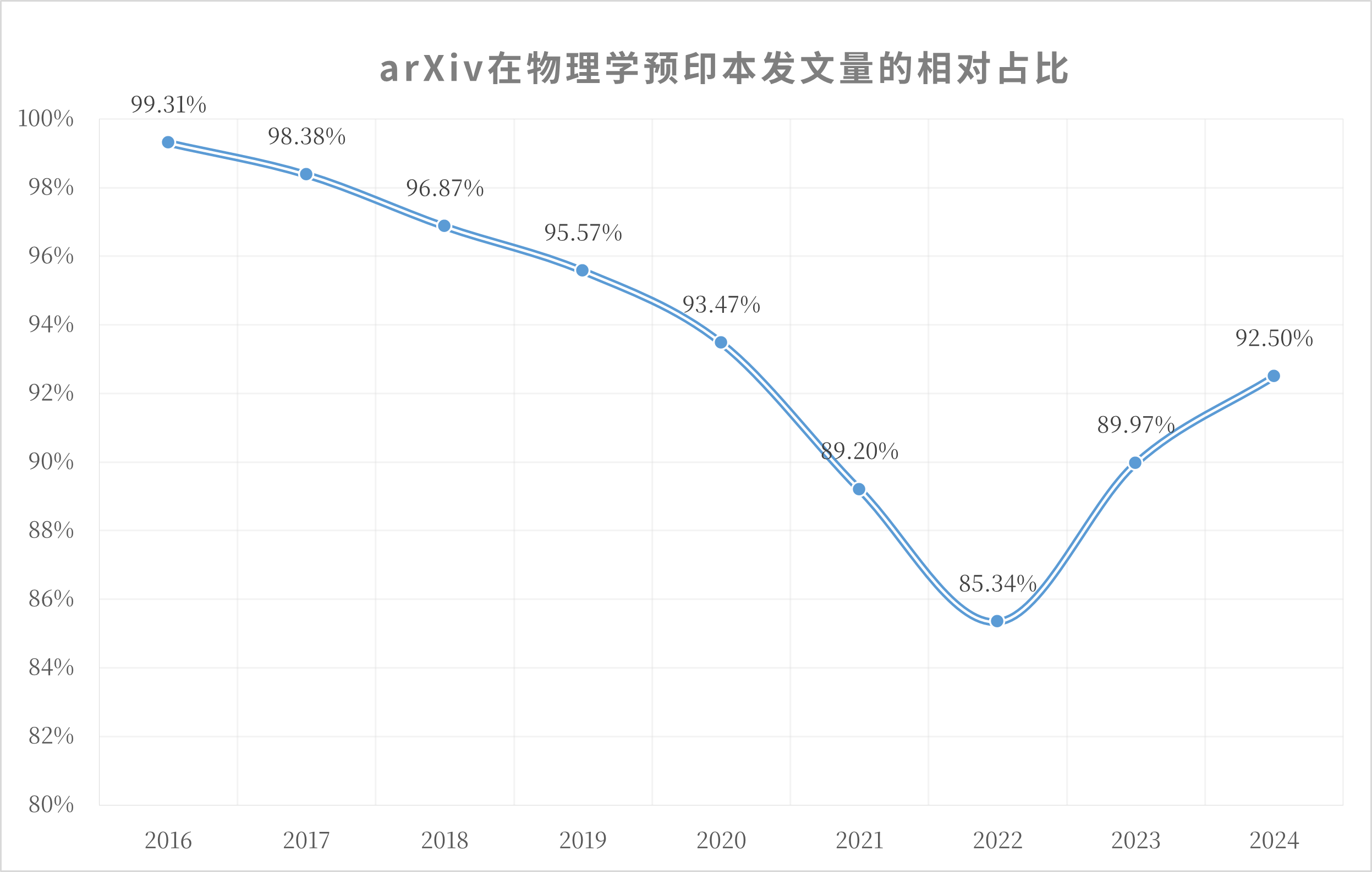

值得注意的是,根据Dimensions的统计,近年来,在排名前6的预印本平台中,arXiv的相对占比总体呈下降态势——从2016年的99%一路降至2022年的85%左右,尽管随后两年有小幅回升,但仍未能恢复到以往的高度。这一趋势表明,随着更多预印本平台的成立,arXiv不再是学者的唯一选择,学者们的选择更加多样化。例如以Preprints.org为代表的多学科预印本平台拥有更加广泛的读者群体,吸引学者发表跨学科的研究成果。

图10:arXiv物理学预印本发布量在前6平台中的相对占比情况

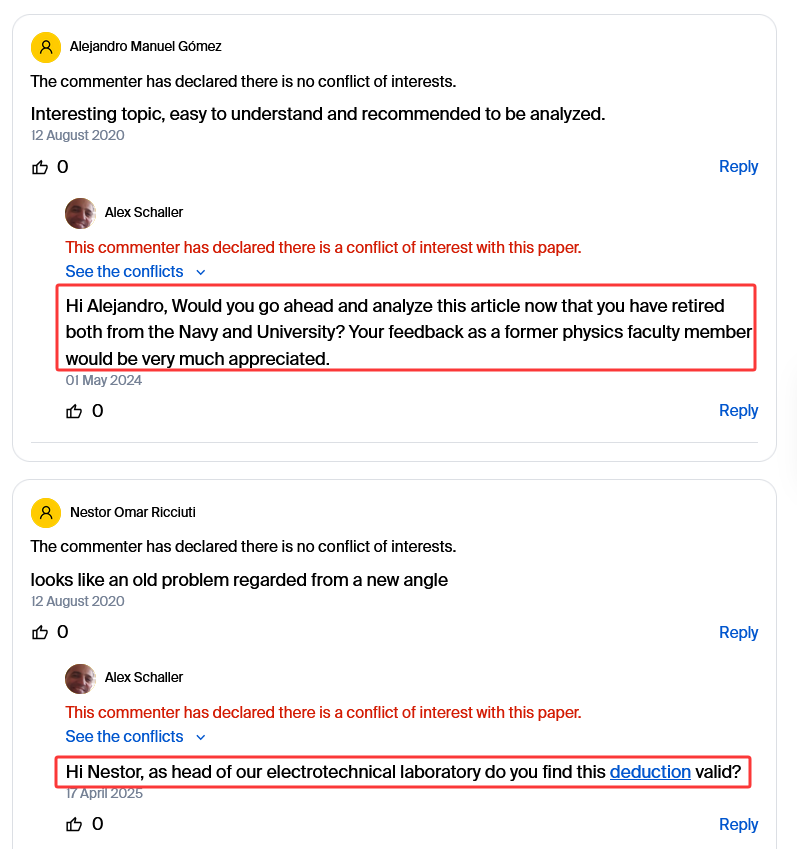

Preprints.org凭借开放包容的跨学科架构、活跃的学术社区生态和智能化的推荐系统,为物理学研究者提供了全新的展示平台。在这里,不仅能高效发布前沿研究,还可与生物医学、材料科学等领域的学者展开跨界对话,打破学科壁垒,激发创新灵感。越来越多的物理学者认识到,多平台发布策略既能扩大研究影响力,又能借助不同平台的特色服务,满足多样化的学术传播需求。

图11:Preprints.org上物理学预印本《Force Prevalence Analysis》的作者积极寻求电气工程领域学者的意见

我们特地为大家整理了Preprints.org上高影响力的物理学预印本书单《Sparking Physics Preprints》,覆盖量子计算、天体物理和生物物理等众多细分领域,欢迎探索!长按扫码,即可一站式阅读:

特别邀请:

为更好地展现科研工作者的学术风采,我们即将推出"学者专访"栏目,诚邀各位学者分享您的研究历程、学术思考与专业洞见,让更多人了解科研工作的真实面貌与独特魅力。

若您有意参与,请填写一份简短的意向表。入选的访谈将发布在官网专栏,并通过我们的社交媒体进行广泛传播,助力您的研究成果触达更广泛的国际学术界。期待继续与您在开放科学的道路上携手并进,共创更多可能!

参考文献:

[1] CERN | CERN Articles & Preprints. Available online: https://ilcdoc.linearcollider.org/search?ln=en&cc=CERN+Articles+%26+Preprints&p=&action_search=Search&op1=a&m1=a&p1=&f1=&c=CERN+Preprints&c=&sf=&so=a&rg=10&sc=1&of=hb (accessed on 12 May 2025)

[2] Physicsworld. The past, present and future of computing in high-energy physics. Available online: https://physicsworld.com/a/the-past-present-and-future-of-computing-in-high-energy-physics/ (accessed on 12 May 2025)

[3] 董海荣; 边晓琳; 刘金鹏; 吴岳峰; 赵洪明. 高能物理预印本平台和科技期刊协同交流机制研究. 中国科技期刊研究 2023, 34, 1374-1382. https://doi.org/10.11946/cjstp.202211050827

[4] Gentil-Beccot, A.; Mele, S.; Brooks, T.C. Citing and reading behaviours in high-energy physics. Scientometrics 2010, 84, 345–355. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0111-1

[5] 地研院. 预印本:学术交流的“破坏性创新”. Available online: https://www.sju.edu.cn/lsywhdtyjy/de/6e/c5060a56942/page.htm (accessed on 12 May 2025)

[6] Xie, B.; Shen, Z.; Wang, K. Is preprint the future of science? A thirty year journey of online preprint services. ArXiv 2021. https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.09066

[7] Delfanti, A. Preprints and Peer Review: A Lesson from Physics. Journal of Science Communication 2015, 14, C05. https://doi.org/10.22323/2.14040305

[8] 中国教育信息化网. 预印本平台arXiv简介. Available online: https://www.ictdedu.cn/2022/zmhhs_0601/80355.html (accessed on 12 May 2025)

[9] Ginsparg P. Lessons from arXiv's 30 years of information sharing. Nature reviews. Physics 2021, 3, 602–603. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00360-z

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1492195.html

上一篇:Reactions 期刊首届青年编委招募——邀您共同促进学术期刊发展

下一篇:Reproductive Medicine期刊正式被Scopus收录