博文

[转载]「好文分享」Ni-Cu合金催化剂上棕榈酸选择性脱羰及其动力学研究

|||

1 文章导读

由于全球碳排放量的不断攀升,人们越发关注绿色可再生的生物基能源的开发。对非食用天然油脂、废弃油脂及其含有的游离脂肪酸进行脱氧处理,能够合成与石化柴油结构相似的长链烷烃,即绿色柴油。绿色柴油的工业生产通常采用硫化的NiMo或CoMo催化剂,这些催化剂虽然具有较高的催化活性,但在反应过程中通常不可避免地面临硫浸出问题并导致产物污染。另一方面,硫化催化剂在使用过程需要持续加入含硫试剂以保持其催化活性。因此,开发无需硫化的高效脱氧催化剂具有重要的科学意义和技术价值。

华东理工大学化学工程与低碳技术全国重点实验室的张晶教授课题组开发了一种无硫的Ni-Cu合金催化剂,并实现了棕榈酸高选择性脱羰转化为绿色柴油。结合动力学实验与催化剂表征,揭示了Ni-Cu合金的协同催化机制:Cu的掺入不但能够促进羧基表面羟基的吸附和活化,还能减弱Ni表面C–C键的吸附,从而抑制C–C键断裂的副反应。文章发表在Green Chemical Engineering(GreenChE),题为“Selective decarbonylation of palmitic acid over Ni-Cu alloy catalysts and its kinetic studies”。

2 研究亮点

(1)开发了一种双金属镍基催化剂的可控制备方法。

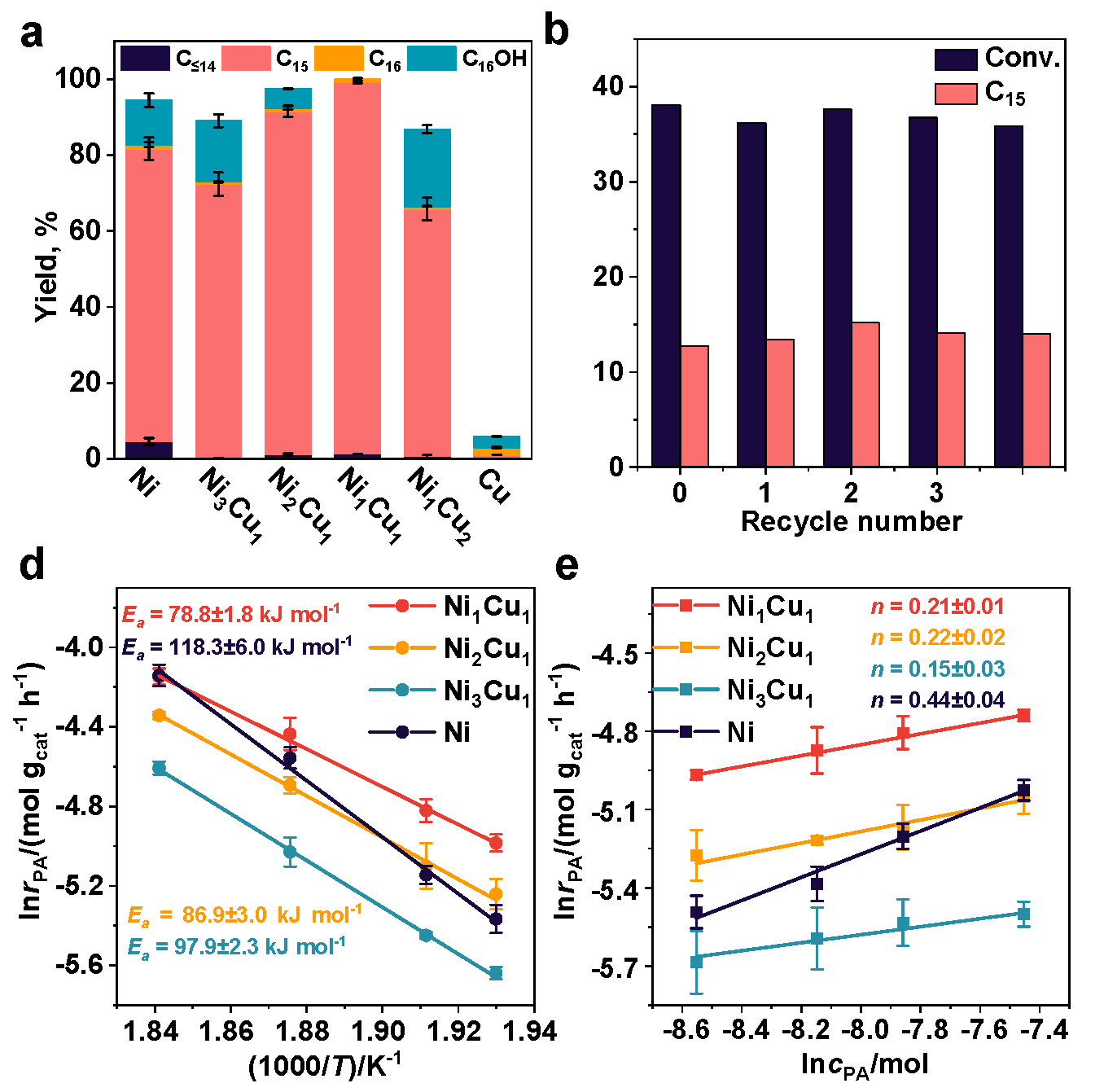

(2)Ni1Cu1催化剂取得了98%十五烷收率,且在多次循环后几乎未出现烧结或浸出现象。

(3)Cu的掺入促进了向Ni的电荷转移,增强了羧基表面羟基的吸附和活化,从而降低了棕榈酸转化的表观活化能。

3 内容概述

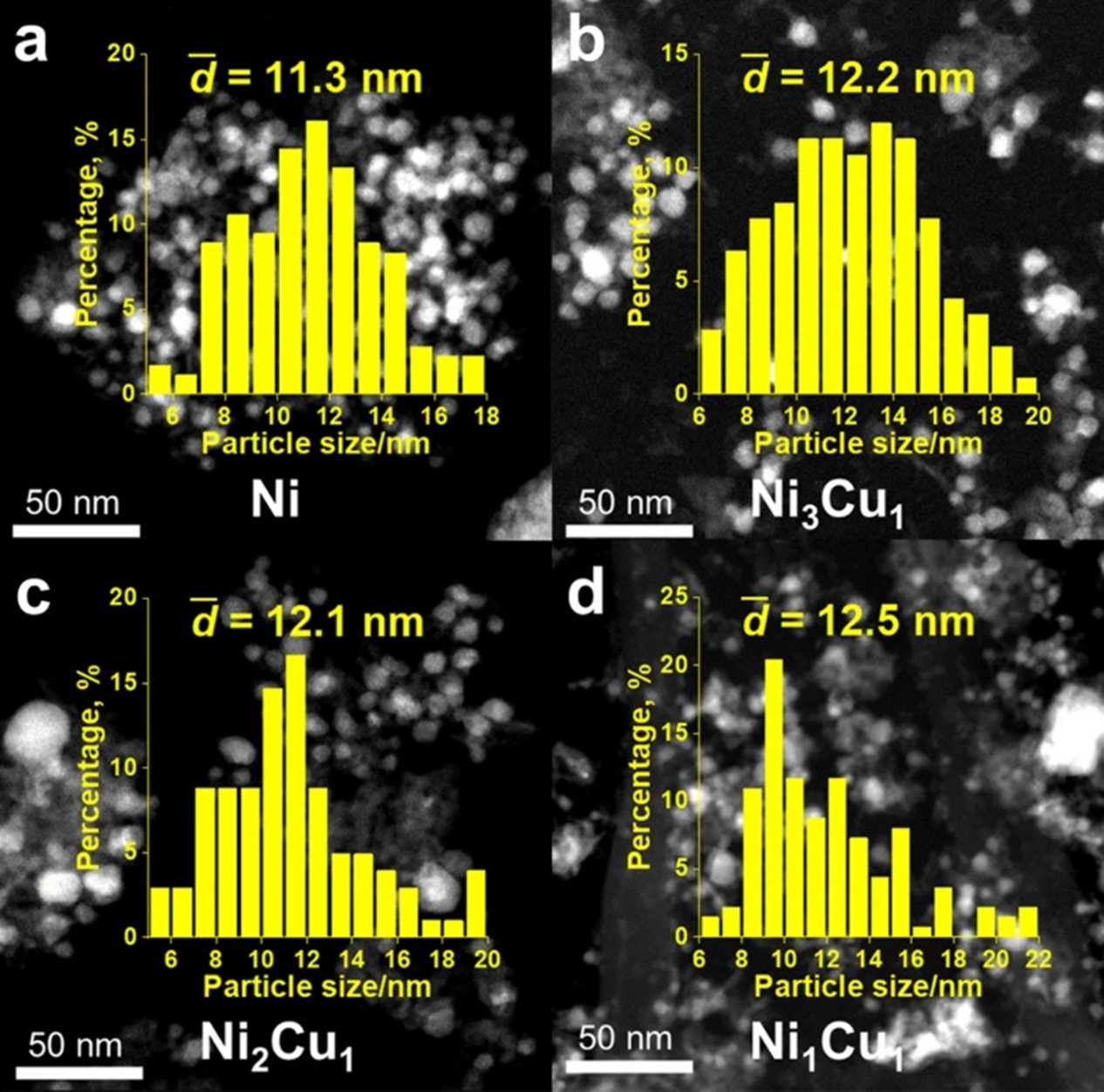

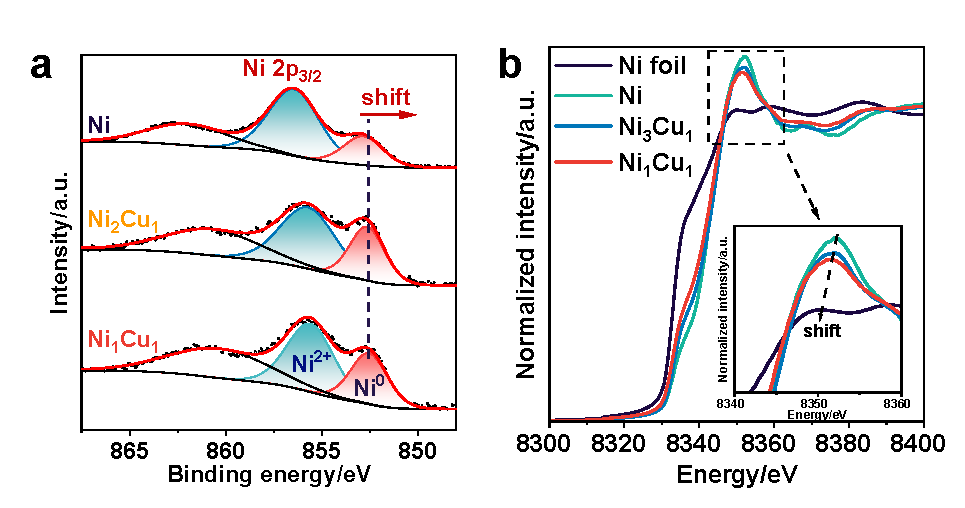

本研究采用共沉淀法合成了一系列Ni负载量恒定而Ni/Cu比例可调的合金催化剂。通过严格控制沉淀参数和煅烧/还原条件,实现了不同催化剂中金属颗粒尺寸的均一性控制(图1)。通过X射线光电子能谱图(图2a)和扩展X射线吸收精细结构谱图(图2b)结果证明,Cu的掺入促进了金属表面的电荷转移并增强了Ni的电子密度。

图1. HAADF-STEM图。

图2.(a)催化剂的XPS谱图;(b)催化剂的EXAFS谱图。

测试结果表明,Ni/Cu比为1时,Ni-Cu合金催化剂在250 °C下反应6 h,可获得98%的十五烷收率(图3a),且在多次循环使用后未出现明显失活(图3b)。结合动力学实验与催化剂表征,明确了棕榈酸还原脱氧生成十六醛为加氢脱羰反应过程的缓慢步骤,并揭示了Ni-Cu合金催化剂在棕榈酸加氢脱羰反应中的协同催化机制:Cu的掺入能够促进羧基表面羟基的吸附和活化,将棕榈酸还原脱氧的表观活化能从118.3 kJ/mol降低至78.8 kJ/mol(图3c),棕榈酸的反应级数从0.44降低至0.21(图3d)。Cu的引入还能减弱Ni表面C–C键的吸附,从而抑制C–C键断裂的副反应。

图3.(a)不同催化剂的性能对比图;(b)Ni1Cu1催化剂的循环实验图;(c-d)不同催化剂的动力学实验图。

4 总结与展望

以非食用脂肪酸或油脂为原料,催化脱氧制备可再生的绿色柴油,对缓解温室效应、解决能源危机具有重要意义。本研究聚焦于棕榈酸加氢脱羰制十五烷的反应体系,采用共沉淀法合成了一系列Ni负载量恒定而Ni/Cu比例可调的合金催化剂,并探讨了Ni/Cu比例变化对催化剂微观结构、电子性质、催化活性及稳定性的调控效应。同时结合催化剂表征与动力学研究,进一步揭示了Ni-Cu合金对棕榈酸转化的协同促进机制。该研究不但提供了一种双金属镍基材料的制备方法,还建立了一套系统的动力学研究的实验方案和分析方法,对绿色柴油的研发工作具有重要的意义。

5 通讯作者简介

张晶 教授

张晶,华东理工大学化工学院教授,博士生导师,联合化学反应工程研究所副所长。主要聚焦于碳基资源定向转化与过程强化研究,在废弃塑料、生物质和CO2催化转化制燃料和绿色化学品以及微流控技术制备新型功能材料和精细化学品领域取得重要研究进展。发表论文70余篇,其中以第一作者/通讯作者身份在Nat. Catal.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、AIChE J.等期刊发表论文40余篇。

撰稿:原文作者

编辑:GreenChE编辑部

https://wap.sciencenet.cn/blog-3464012-1487272.html

上一篇:[转载]整期速递 | GreenChE Vol. 6 Issue 2

下一篇:[转载]喜讯 | GreenChE最新CiteScore: 15.5,持续提升,再创佳绩!