博文

西南石油大学杨鸿程:针对双钙钛矿结构Y2MgTiO6微波介质陶瓷的介电损耗调控设计

|

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Yang H, Huang X, Zhang J, et al. Effect of Nd3+ and Sm3+ doping on the crystal structure and dielectric properties of Y2-xAxMgTiO6 ceramics. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221082

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221082

1、导读

为研究 Y 位点对 Y2MgTiO6 陶瓷介电常数和介电损耗的显著影响,并进一步优化其介电性能,本研究采用固态烧结方法,在 Y2MgTiO6 固溶体范围内掺杂了Y位点的Nd和Sm离子。X射线衍射(XRD)精修和振动光谱分析证实,Y 位点被Nd和Sm取代后形成了Y2MgTiO6 固溶体。样品展现出纯相和致密的微观结构,其中 YMT-Nd(x = 0.1)表现出的最佳Q×f值为74,821 GHz,而YMT-Sm(x = 0.05)的最佳Q×f值为 67,068 GHz。这些增强的Q×f值表明微波介电性能得到了提升,这对于通信设备中的高质量信号传输至关重要。影响材料性能的主要内在因素由化学键参数和晶格振动特性决定,以此阐明晶体结构和振动模式的变化。此外,Y掺杂已被证明是提高Y2MgTiO6体系晶体稳定性的有效策略。本研究通过选择复杂陶瓷中的掺杂位点,为精确调整微波介电性能提供了新的思路,最终有助于开发用于先进通信系统的高性能电子元件。

图1

2、研究背景

随着毫米波技术和5G/6G通信的快速发展,现代通信系统对高频、低损耗、高稳定性和设备小型化集成提出了越来越严格的要求。微波介电陶瓷作为无源器件(如滤波器、振荡器、天线等)中信号传输的核心材料,其介电性能直接决定了通信设备的效率和可靠性。其中,品质因数(Q×f值)是衡量材料介电损耗的关键指标,高频环境下的低损耗特性对提高信号选择精度和传输效率至关重要。然而,现有的微波介质陶瓷在高频带应用中普遍面临Q×f值不足的瓶颈,亟需通过材料体系创新和结构优化来突破性能限制。双钙钛矿结构(A₂B'B''O₆)材料由于其独特的晶格畸变特性和高度可调的化学成分,在微波电介质领域显示出巨大的潜力。这些材料可以在A和B位点灵活地被离子取代,从而可以调整晶格振动模式和化学键特性以优化介电响应。Y₂MgTiO₆(YMT) 陶瓷在1450 °C下烧结时表现出εr = 20.8 和Q×f值 = 42,060 GHz 的介电性能,仍需要进一步提高以满足高频通信的需要。

3、文章亮点

(1)基于晶体稳定性的掺杂位点优化:通过化学键参数与晶体结构稳定性分析,系统论证Y-O键对Y₂MgTiO₆(YMT)晶格稳定性的主导作用,提出针对Y位进行稀土离子掺杂的优化路径,为降低介质损耗提供理论依据。

(2)稀土掺杂实现介电性能提升:采用Nd³⁺和Sm³⁺对Y位进行可控取代,在固溶度范围内制备的YMT-Nd(x = 0.1)和YMT-Sm(x = 0.05)样品,Q×f值分别提升至74,821 GHz与67,068 GHz,较未掺杂样品性能显著优化。

(3)系统揭示结构演化与性能关联:通过XRD精修、拉曼及远红外光谱分析,阐明晶格畸变引起的低波数声子模式变化对介电损耗的影响机制,建立了晶体结构稳定性与微波介电性能之间的定量关联,为后续研究提供了理论基础。

4、研究结果及结论

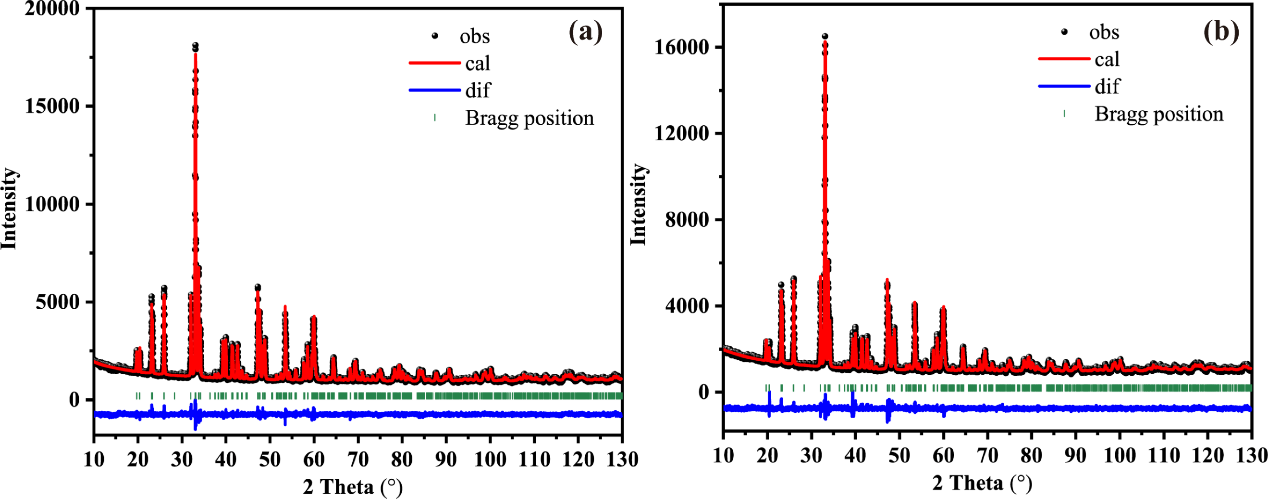

(1)高致密性与单相固溶体形成

通过Nd³⁺和Sm³⁺离子掺杂,YMT陶瓷在最佳烧结温度下实现了相对密度>95%(最高达98.2%),表面无显著孔隙。X射线衍射(XRD)与Rietveld精修结果表明,掺杂样品均形成纯相Y₂MgTiO₆固溶体,未出现杂相,掺杂离子(Nd³⁺、Sm³⁺)成功取代Y³⁺位点,晶格完整性得以保持。掺杂引起的晶格膨胀遵循离子半径差异主导的固溶体调控规律。当配位数为8时,Nd³⁺(1.109 Å)和Sm³⁺(1.079 Å)的离子半径均显著大于Y³⁺(1.019 Å),导致晶胞体积随掺杂量增加呈线性扩展。

图2

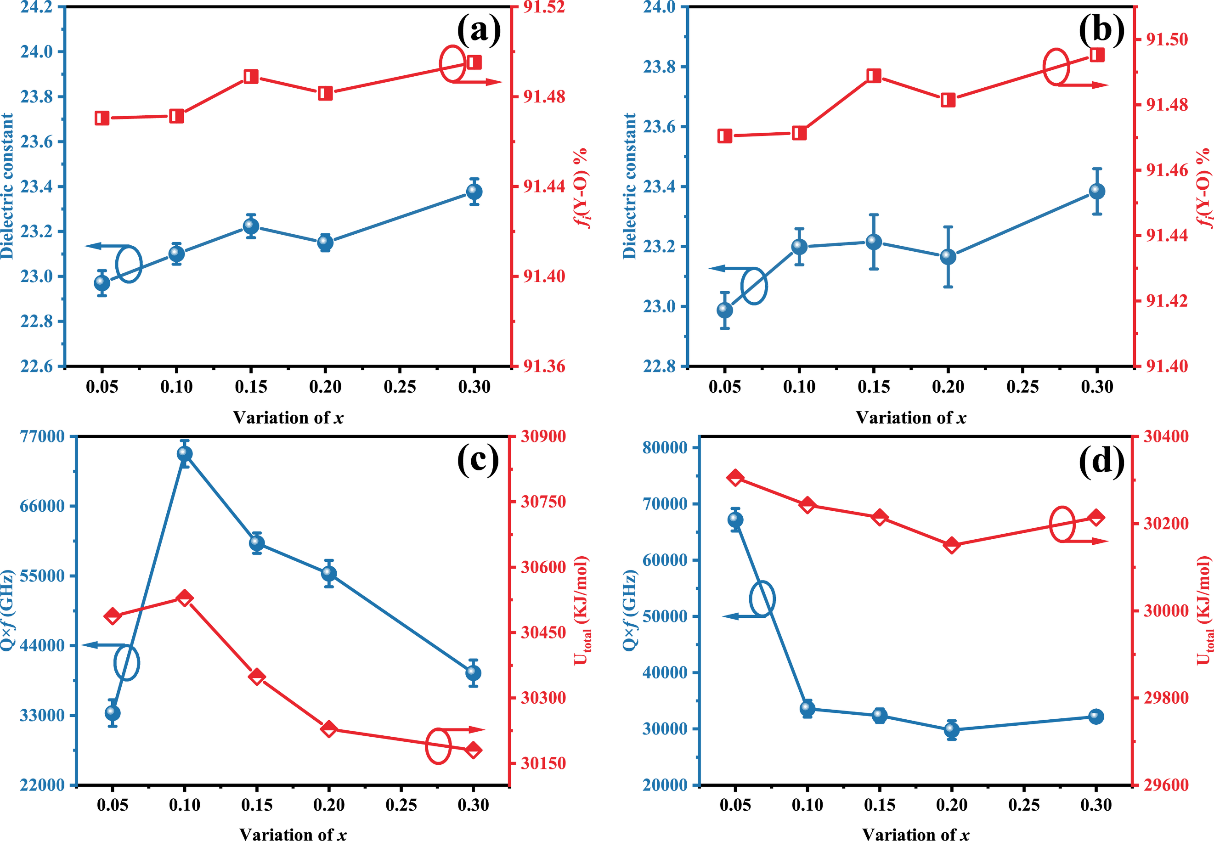

(2)介电性能优化与化学键调控

介电性能优化(Q×f值提升)源于化学键特性与晶格能的协同作用,Nd掺杂(x=0.1),Q×f峰值达74,821 GHz(较未掺杂提升20%),Sm掺杂(x=0.05),Q×f峰值为67,068 GHz(提升15%),掺杂离子通过调控化学键离子性、键能与晶格稳定性的平衡来实现介电性能的优化。

图3

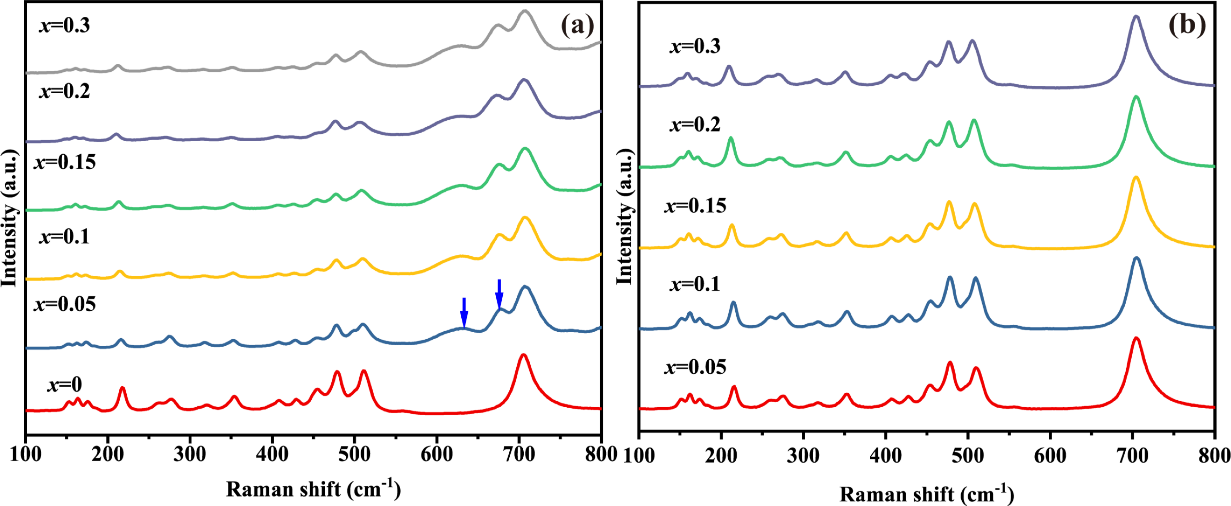

(3)介电损耗的低频晶格振动主导机制

介电损耗主要由低频晶格振动模式(<400 cm⁻¹)贡献,采用Nd掺杂时,因晶格对称性降低,600–750 cm⁻¹范围内出现新峰(声子简并解除),前5种振动模式贡献93.87%的损耗;Sm掺杂时低频Mg-O/Ti-O振动主导(贡献80.93%)。远红外与太赫兹光谱验证了低频振动对损耗的核心作用,表明钙钛矿结构对称性变化是损耗调控的关键因素。

图4

5、作者及研究团队简介

杨鸿程,女,博士,西南石油大学新能源与材料学院讲师。主要研究方向为微波介质陶瓷及其器件,注重基础理论研究的学术创新与电子陶瓷的实际应用。近年来以第一作者及通讯作者发表SCI收录论文14篇,授权国内发明专利15项,授权美国专利2项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名,是2025年中国科学院期刊分区表的材料科学1区的Top期刊。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1484953.html

上一篇:喜讯 | Nano Research Energy 被ESCI数据库收录!

下一篇:2025碳未来青年研究者奖获奖名单公布