博文

秉志先生逝世六十周年(之三)

||

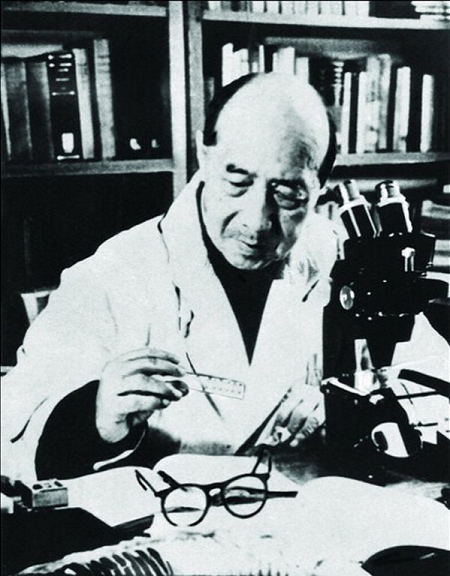

秉志(1886年4月9日-1965年2月21日),动物学家,中国近现代生物学的主要奠基人。

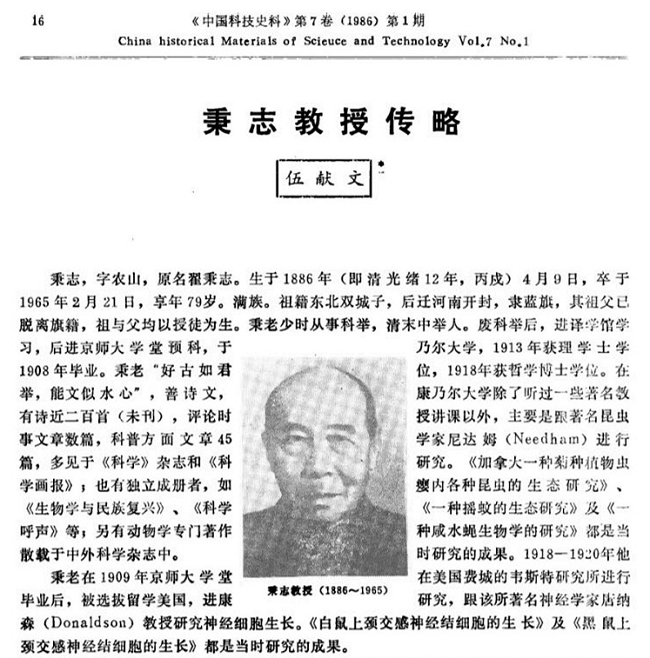

秉志教授传略

伍献文

原载《中国科技史料》第7卷(1986)第1期

秉志,字农山,原名翟秉志。生于1886(即清光绪12年,丙戌)4月9日,卒于1965年2月21日,享年79岁。满族。祖籍东北双城子,后迁河南开封,隶蓝旗,其祖父已脱离旗籍,祖与父均以授徒为生。秉老少时从事科举,清末中举人。废科举后,进译学馆学习,后进京师大学堂预科,于1908年毕业。秉老“好古如君举,能文似水心”,善诗文,有诗近二百首(未刊),评论时事文章数篇,科普方面文章45篇,多见于《科学》杂志和《科学画报》;也有独立成册者,如《生物学与民族复兴》、《科学呼声》等;另有动物学专门著作载于中外科学杂志中。

秉老在1909年京师大学堂毕业后,被选拔留学美国,进康奈尔大学,1913年获理学士学位,1918年获哲学博士学位。在康奈尔大学除了听过一些著名教授讲课以外,主要是跟著名昆虫学家尼达姆(Needham)进行研究。《加拿大一种菊种植物虫瘿内各种昆虫的生态研究》、《一种摇蚊的生态研究》及《一种咸水蝇生物学的研究》都是当时研究的成果。1918-1920年他在美国费城的韦斯特研究所进行研究,跟该所著名神经学家唐纳森(Donaldson)教授研究神经细胞生长。《白鼠上颈交感神经结细胞的生长》及《黑鼠上颈交感神经结细胞的生长》都是当时研究的成果。

秉老常说:“一个学生在美国那种环境下取得研究成果是可以预期的,但更可贵的是在国外受了训练之后,回到中国来,在我们这种比较困难的环境下做出成绩来,使中国的科学向前推进一步。”秉老说到做到,他总共写出科学论文63篇,其中绝大部分是回国之后在国内写的,登载于中外科学杂志上。将论文初步分类,计在脊椎动物形态学和生理学方面有27篇,其中关于神经解剖及生理学有12篇,昆虫学及昆虫生理学有7篇,贝壳学有11篇,古生物学有11篇,动物区系有6篇,考古学有1篇。从上述情况看,秉老最擅长于形态学和生理学,在昆虫学及贝壳学的研究方面也很有声望。

秉老于1920年回国,先在南京高等师范农业专修科第二班开讲普通动物学课。当时大学里教普通动物学是采取模式教学法,就是在动物的一门或一纲采用一种动物作为模式,详细叙述其形态、生理等等。这样教授法,学生觉得枯燥无味,而且彼此不连贯,缺乏系统性。秉老的教授法却别开生面,他用胚层、体腔的真假以及进化原理,将各类动物贯穿起来,这在当时很生动,也很有吸引力,并富于一定的启发性,因此,这个班本来是学农的,共有19个学生,后来转向于学习动物学的将近半数之多可见影响之大。这不仅是教授法问题,更重要的是秉老具有科学家的风度和感化力。他为人正派厚道,乐于热情助人,但对年轻人却要求很严。秉老勤奋地从事科学研究与教学,言传身教,同事和学生们时刻都能得到秉老的具体指导和热情鼓励,并能以他为榜样,也能勤奋自学成才,终于成为教育界和科技界的一支重要力量。所以,秉老是中国动物学研究的主要奠基人,事实是如此。

20-30年代,秉老创办了南京的中国科学社生物研究所和北京的静生生物调查所。这两个单位最初都由秉老主持,成为最早由中国人主持的生物学研究单位。从开始建立到抗日战争爆发的十余年中,两所的图书、设备从无到有,直至初具规模,全都是秉老和他的同事和学生们努力的结果。这个期间培养出的研究人员,以他们从事研究的动物类目来分,有脊椎动物中兽类、鸟类、两栖爬虫类,无脊椎动物中甲壳动物,昆虫、线虫、扁虫、原生动物等,以学科而论,有分类学、形态学、生理学等等,新中国成立后,大多数人转入大学、科研单位从事生物学专业,成为有重要贡献的科学家。

中国科学社生物研究所的创办,显示出秉老艰苦奋斗的精神。中国科学社是学会性的群众团体,于1915年10月25日在美国成立,秉老是五个董事之一。以后迁至南京,社址设在成贤街文德里(1922年8月18日,在文德里拨出南楼二间旧房作为生物所所址)。社里每年拨240元办公费,实际只够支付一个事务人员的工资。秉老任所长,不支薪,其他研究人员也都是邻近大学的教授、讲师及助教,他们不但不支工资,而且有时还自动捐助少量款项。为了促进中国生物科学的发展,大家艰苦奋斗,日积月累,终于做出了成绩,引起当时社会人士的关注,并得到他们的捐助。其中最为突出的是中华文化基金会,到1929年,该基金会全年捐款从每年的1万5千元增至4万元。生物所依此置办仪器及图书,并增聘专职科研人员。所中出版的科学论文,原为每年出5册为一卷,遂分为动物、植物二集,每集每年出10册为一卷,一直维持到抗日战争之时。

北京静生生物调查所不像南京生物所那样艰辛,开办时就有人捐助经费,以后又得到中华文化基金会的大力资助,图书设备较好,科研人员也较多,研究范围以动、植物分类为主。南北两所在秉老的领导下,都以勤俭办科学事业为主旨,全体人员通力合作,成绩斐然。到抗战爆发之日,其刊物分别与世界各国学术机关交换的达600多处。

一般说,当时科学家是不太关心政治的,而秉老却有高度的爱国心,对政治敏感,爱憎分明。他在美国与留美同胞发起组织中国科学社就是从高度的爱国热情出发的。南京高师在1922年改为东南大学,再改为第四中山大学,再改为中央大学,秉老都是蝉联教授直到中央大学初起。当时反动政府搞白色恐怖,特务横行,经常抓人。一次,有三个生物系学生,因嫌疑而有被捕的可能, 得到消息后,连夜赶到宿舍,通知这几个学生早作回避,使他们得免于难。风义之高,每每如此。1936年夏季,日本军国主义横刀耀马,将从东北问鼎平津。当时,中国科学社和一些学会准备联合在北平召开年会,有人说趁此次去北平参加会议之机旅游一番,如不赶快,明后年则要办理护照签证后才能去。秉老听到后,严肃斥责说:“我们应该看中华寸土是神圣不可侵犯的,失去一寸领土,应该痛心疾首,何况北平是最近三朝都城所在,不应轻率作笑话说。”当时,国民党反动政府以不抵抗主义丢失了东北,秉老每言及此必义愤填胸。1948年冬季,前中央研究院在南京召开院士及评议员选举会议,会议将近结束时,蒋介石请客,发来请柬,要每人签注是否出席。秉老毫不犹豫签“辞谢”二个字,表现出了一个真正科学家威武不屈、富贵不淫、贫贱不移的高尚品格。新中国成立之后,秉老全家迁往北京,有几次邓颖超同志邀请他到家中作客,回来后,他常以周总理家的简朴而啧啧称道。秉老世居开封,常以为开封北门城郊是贫民住宅区,街道很不清洁,又没有小学。解放后,秉老被选为河南省人民代表,看到开封变了样,贫民住宅区变得很清洁,还办了几所小学。秉老大为惊叹,他说:“想不到解放后社会进步如此神速。”抗战期间,秉老因夫人身体不好,滞留上海。当时傀儡政府在酝酿中,宵小横行,魑魅昼出,汉奸们常拖人出来任事。秉老原在前明复图书馆有实验室,但只好不去,改去震旦大学。最后避居在一个药商住屋的楼上,还留了胡子,改名际潜,以避敌伪耳目。

秉老最早在东南大学任教,曾短期在厦门大学任动物系主任,后任中央大学、复旦大学动物学教授。新中国成立后,他任中国科学院水生生物研究所、动物研究所研究员,生物学部委员。新中国成立初期,任全国政治协商委员会委员,以后又任全国人民代表、河南省人民代表。

秉老曾发起组织中国动物学会,于1934年成立,并被选为会长。他又是中国科联常委,中国科协委员,中国科学社理事,北京博物学会会员,中国水产学会筹委,中国海洋湖沼学会会员,中国解剖学会、中国生理学会、中国地质学会、中国古生物学会会员。秉老的健康状况一向很好,所以他在几十年中为中国的科学事业做了大量的工作。由于长年辛勤操劳,后来也渐显衰老。在1964年举行的中国动物学会30周年纪念大会上,他应邀出席讲话,因过于激动而说不出话来。1965年2月20日,下午,稍觉不适,晚餐后提早就睡,到深夜病发,经抢救无效,与世长辞。至今墓木已拱,音容呈杳,而业绩常存人间,也足千古。

本博主附言、附图

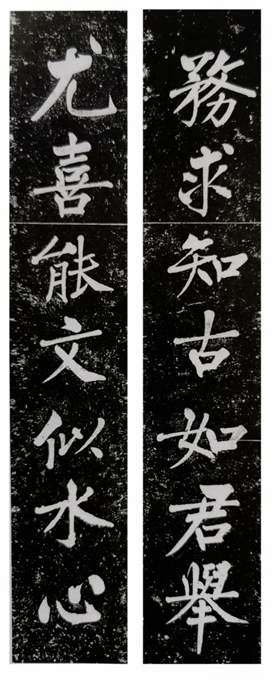

(第一自然段)秉老“好古如君举,能文似水心”。 陈傅良(1137-1203),字君举,号止斋,学者称止斋先生,浙江温州瑞安湗村人。南宋著名学者、政治家、思想家、教育家。叶适(1150-1223),字正则,号水心居士。温州永嘉人,生于瑞安。南宋官员、思想家、文学家、政论家。晚年讲学于永嘉城外水心村,世称水心先生。清光绪元年(1875),瑞安籍学者孙衣言创建诒善祠塾于瑞安城内忠义庙右孙氏宅院内,大门有孙衣言手书石刻题额“诒善祠塾”和石刻对联“务求知古如君举;尤喜能文似水心”。 伍献文是瑞安人,化用乡先贤联语赞扬秉老。

(第二自然段)秉老在1909年京师大学堂毕业后,被选拔留学美国,进康奈尔大学。

1909年,第一批留美学生与游美学务处总办周自齐(字子廙,前坐中)、会办唐国安(号介臣,前坐右)和范源濂(字静生,前坐左)合影。立者后排左三(编号37,标白色三角)秉志。

(第八自然段)秉老原在前明复图书馆有实验室,但只好不去,改去震旦大学。最后避居在一个药商住屋的楼上,还留了胡子,改名际潜,以避敌伪耳目。

《鸡鸣风雨图》卅一年四月九日摄于上海中国科学社。秉志先生(前排中)容貌清瘦,蓄须。

1948年中央研究院第一次院士会议合影(局部)

参见本博《秉志先生与水生所》https://blog.sciencenet.cn/blog-708326-908182.html

https://wap.sciencenet.cn/blog-708326-1474068.html

上一篇:秉志先生逝世六十周年(之二)

下一篇:秉志先生逝世六十周年(之四)