博文

李白的诗与热力学第二定律  精选

精选

||

李白的诗与热力学第二定律

文/蓝莲花瓣

---设计一堂课程思政 《热学》第五章 热力学第二定律 (第一节 热力学第二定律的表述及其实质)---

1. 序幕

一瓶矿泉水,是一个热力学系统,是宏观物体。一滴墨水,也是一个宏观物体。将墨水滴入矿泉水中,即时,在水面的墨水和水瓶中的矿泉水组成了系统的初态。接着,扩散过程发生,墨水在矿泉水中蔓延、参杂渗透、混合,直至混合均匀,到达系统终态。这是一个典型的、现实中存在的、由所有现实的因素和物性所影响着的宏观有限过程。

请墨水从矿泉水中撤回到瓶口处,恢复到初始状态,可以不可以?可以请求,但它不会再回去,它回不去了。

但这个物理世界的物理道理是什么?由热学七问的第六问“熵,上帝手指的方向?”来回答你。

2. 热学七问的逻辑关系

第一问,“热是谁,热学是谁”解决热运动的概念和热学的研究内容。第二问,“我们从哪儿开始”,解决热学研究的基本概念和基本思路。第三问,“大和小”,说明热学就是研究由大量微观粒子组成的宏观系统在宏观有限过程中的热学性质,以及宏观和微观的关系。第四问,“何时开始,何时结束”,用实际的例子说明了宏观有限过程的发生,是由于有不平等因素,而过程的结束是由于不平等因素的消失。

热学七问的第五问,“观像有结论”,则把视角落实在对宏观系统在现实中过程的研究,即用测量和实验的方法总结研究宏观有限过程中系统与外界的关系,即,在任何过程中系统吸收的热量,一部分用来增加内能,一部分用来对外界做功,整个过程满足能量守恒律。

热学七问的第六问,“熵,上帝手指的方向?”则要回答大家————墨水就算从矿泉水中撤回到瓶口处,也该是等量地回去,那它为啥回不去了,那么,一定有某一个量是的不平等的,它才回不去,这个物理量是谁?

我们需要在第五章找到并认识这个物理量。

3. 用热学来热爱李白

今天,第五章热力学第二定律与熵的第一节课是热力学第二定律的表述,我们试图用这节课的热学内容来热爱李白。

李白在他的诗歌《将进酒》中说:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回;君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。那么,我们设计三个问题来分析分析李白。第一个问题,这两句诗歌李白讲了什么样的物理现象?第二个问题,这两句诗歌李白讲了什么样的物理道理?第三个问题,我们说我们热爱李白,我们到底在热爱什么,如果李白在唐朝就种下了一株牡丹花,那一株牡丹花,它能穿越千年的岁月,到如今还雍容富贵、茁壮成长着吗?

4. 热力学第二定律的两种表述

以忽略耗散因素、工作物质为理想气体、过程为准静态过程的可逆热机为例。给定量的理想气体,从状态1经等温膨胀到状态2,再经等压压缩到状态3,后经等容升温过程回到状态1,完成一个正循环。整个过程,系统从外界吸收的净热等于系统对外界所做的净功,符合能量守恒。系统内能改变为零,即系统回到原态。但系统把从外界吸收的热量,一部分转化成了对外界的净功,一部分在低温热源处放出了,所以,热机效率小于1,而且,外界除了获得了净功之外,还有被放出的那一部热量进入,即外界受到了影响,外界无法回到原态。

若将这个过程逆向进行。则系统在低温处,即从状态3发生等压膨胀过程到状态2,在状态2处发生等温压缩过程到达状态1,这个过程是在高温处向外界放出热量,从状态1再经等容降温过程回到状态3,完成一个逆循环。这个过程是外界对系统做净功,而系统发生一个循环回到原态,产生的效益是在低温热源处吸收热量导致低温处的温度更低,形成了致冷效应,把低温处的热量抽运到高温处。那么这个过程,系统回到原态,外界给系统提供了功,外界付出了代价,外界受到了影响,外界无法回到原态。

正循环是一个把热量转化为功的过程。逆循环是一个热量传递的过程。这是两种不同的过程,这两种过程都产生了一个结果,即系统回到了原态,而外界受到了影响,外界无法回到原态。过程既然是系统的过程,我们可不可以猜测,过程如果发生了就会产生两方面的影响:对系统自己产生影响,系统回不到原态;对外界产生影响,外界回不到原态。这两种循环过程正是系统回到原态,而外界回不到原态,外界受到了影响。

是的,李白也讲了两个过程。因此,我们热爱李白的一 星级理由是,李白一句诗里说了两件看起来并不相关的现象,即,水从高处往低处流和生命成长的过程。

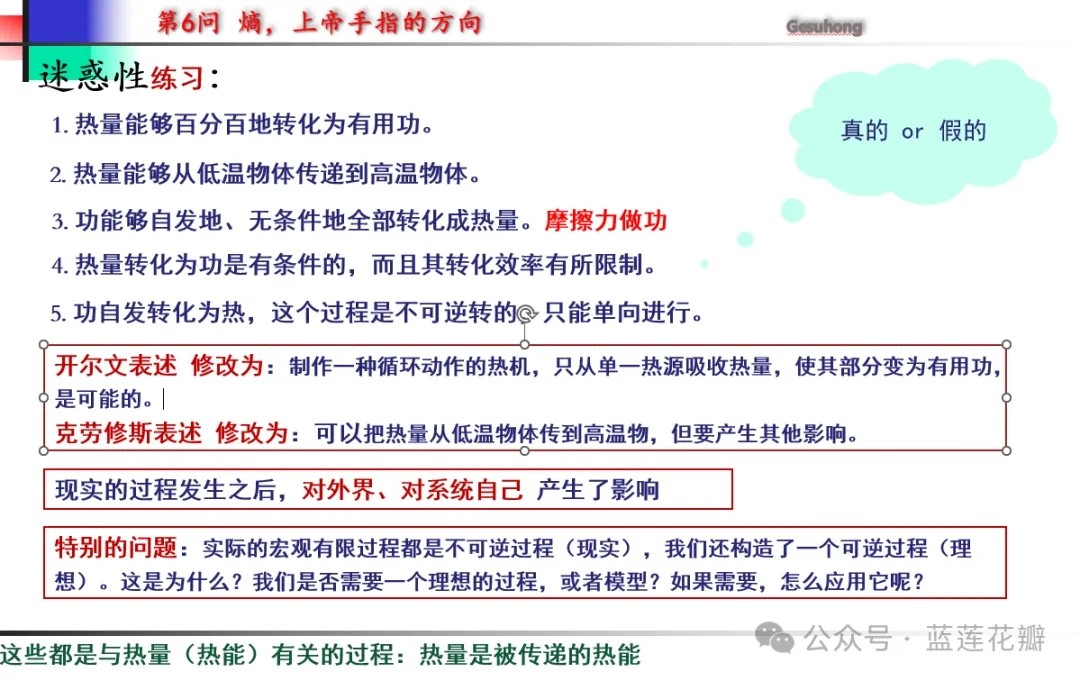

于是,开尔文研究功热转化过程,把它总结为热力学第二定律的开尔文表述,表述为:不可能制作一种循环动作的热机,使其只从单一热源吸收热量把它转化为有用功而不产生其他影响。克劳修斯研究热传递过程,把它总结为热力学第二定律的克劳修斯表述,表述为:热量不可能自动地从低温物体传递到高温物体而不产生其他影响。

这就是说功变热和热变功的功热转化过程是不对等的。摩擦力做功,这个机械功就完全地“生热”了,而在上面的循环过程中,外界提供的热量只有一部分转化成机械功,另一部分在低温环境中释放了。

我们也知道,热量只能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体传到高温物体。那么,这也就意味着,热量的传递过程,从高温到低温和从低温到高温,是不对等的。

可这也是看起来不相关的两个过程:热功转化过程和热传递过程,它们什么关系?热力学第二定律的两种表述是什么关系?是否具有等价性?

5. 从等价性到物理实质

从表面上看热力学第二定律的两种表述的确是两个过程。我们应用逻辑关系来证明。如果假设克劳修斯表述不成立,则从不成立的克劳修斯表述推导出开尔文表述不成立;反之,假设开尔文表述不成立,则从不成立的开尔文表述推导出克劳修斯表述不成立。按照逻辑原理,若逆否命题等价,则原命题等价。

我们从逻辑关系上证明了热力学第二定律的两种表述是等价的,说明这两种表述所表达的两种过程,功热转化过程和热传递过程具有某种内在的联系,有着相同的物理实质。

那么,我们热爱李白的三星级理由是,李白在这两句诗里讲述的两个不同的过程具有同样的物理实质,在热学上是等价的,它们都是不可逆过程。无论是苏东坡还是李清照,人们都一样,没有岁月可回头。宇宙的时间箭头是单向的,向前,向未来。

热力学第二定律的两种表述所表述的相同的物理实质是什么呢?功热转化过程,和热传递过程首先都与热量或者热能有关,其次,这两个过程的发生都与同一个条件有关。这个条件就是温差。对于热机来说,要把热量的一部分转化成净功,系统发生一个循环过程,则必须经历从高温到低温的过程,存在温差。对于,热传导过程热量是从高温物体传递到低温物体。即世界上所有的过程要发生,都必须存在着差别。

这就是说,热能是一种与电磁能、机械能不相同的能量。热能是组成系统的每一个分子无规则热运动的动能和分子势能的和,若果系统重组,则情况改变。传递给系统和外界的热能被每一个一分子吸收或分享去了,而这一部分热能就再不能拿回来应用,成为废能。

如此总结,世界上一切与热现象有关的自然过程都是不可逆过程。而所有的生命过程,自然过程都与热现象有关,它们都是不可逆过程。或者说,因为热能的特点,世界上一切过程发生了,就会对系统或者自己产生不可抵消的影响。

我们热爱李白的十星级理由是李白的诗歌不但揭示了一个深刻的物理规律,而且,他的诗歌也像是在唐朝种下了一株牡丹花,这是诗歌之花,精神之花,传统文化之花,而他的牡丹花,产生了,在时间的河流里发展壮大,这样的文化之花,既是民族的也是世界的。

们热爱李白的100星级理由是,接受物理规律,并利用物理规律,求真善美,既然过程是不可逆的,则须“不以善小而不为,不以恶小而为之。” 因此,我们每个人、每件事都是唯一限量版,今天这节课也是唯一限量版。

6. 本节尾翼与下一节的开始

搞清楚了热力学第二定律的两种表述及其物理实质。接下来,请各位限量版的你,来判断一下以下五种说法的真伪。(有五道练习题,开始课堂提问和讨论,同学们基本都答对了)。

为引出下一节“卡诺定理与熵增加原理”,给出一个问题“既然现实的过程都是不可逆过程,为什么我们还要讲可逆过程的概念,我们是否需要构造这样的理想过程,我们构造它又怎么应用它呢?” 因此,在第五章的第二节,课程思政的核心是“用热学来分析理想与现实的关系”。

主要思路是可逆卡诺循环(理想热机)给出了热机效率的上限值,即理想指引现实的方向。可逆过程热温比的积分即为过程末态与初态的熵变,则是理想照进现实的例子。

7. 教学后记

1. 上周星期四,6月13号,一二节上课。按课前设计的思路,带了一瓶矿泉水,打开瓶盖,给同学们验明正身,然后把教室里用来写白板的墨水倒进矿泉水中,没想到那个墨水的主要成分是油彩,不肯很快扩散。虽经我连摇带晃扩散了,始终有一团黑色的东西飘在瓶口处。此为败笔。

2. 课后分析,与同事交流。发现,第三部分课程思政,即有关牡丹花与诗歌之花、文化之花的提法,有点把课堂主题“不可逆过程”的思想扁平化的嫌疑。若是站在学生的角度来看待的话,这点更加明显。

3. 在序幕里需要认识的物理量---熵,在第二节主题“理想与现实”中去认识。

备注:文中图片 漂亮的牡丹花是科学网博主李学宽先生拍摄(特别感谢);其他图片来自百度(特别感谢原作者)。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279594-1438703.html

上一篇:把每个问题变成好问题

下一篇:遥远的巴尔斯