博文

中科大孙海定/安医大尹宗智等:基于半导体PN结新型光电化学光探测器用于生物传感器  精选

精选

|

研究背景

新兴的光电化学(photoelectrochemical: PEC)型光电传感器具有得天独厚的在液体环境中工作的特性。此外,不同于需要外部电源来产生电检测信号的电化学方法,PEC型光电传感器将电检测信号与光激发源分离,具有可忽略的背景信号,并可减少活性物质的干扰。这些特性使PEC型光电传感器成为生物传感应用中的理想的传感器架构, 能够更容易地与生物系统连接并互相兼容。同时,在探索高效生物传感器的过程中,响应度和稳定性作为关键特征,直接影响着它们在各种应用场景下的传感性能。然而,如何在PEC型光电传感器中实现高响应和高稳定性,以保证最佳的传感性能仍然是一个挑战。本质上,PEC型光电传感器的性能取决于三种不同的载流子传输特性:(1)在半导体内部,(2)在半导体/电解质界面,以及(3)在表面化学反应中。这种基于内部和外部载流子传输与表面反应耦合的独特操作特性为我们通过调整和优化其物理和化学过程,以实现具有高性能的PEC型生物光电传感器带来了新机遇。

Facile Semiconductor p–n Homojunction Nanowires with Strategic p-Type Doping Engineering Combined with Surface Reconstruction for Biosensing Applications

Liuan Li, Shi Fang, Wei Chen, Yueyue Li, Mohammad Fazel Vafadar, Danhao Wang, Yang Kang, Xin Liu, Yuanmin Luo, Kun Liang, Yiping Dang, Lei Zhao, Songrui Zhao, Zongzhi Yin & Haiding Sun

Nano-Micro Letters (2024)16: 192

https://doi.org/10.1007/s40820-024-01394-5

本文亮点

1. 优异的光电传感性能:所设计的由氮化镓(GaN)纳米线构成的PEC型光电传感器展现出247.8 mA W⁻1的高响应度和超稳定的工作特性。

2. 半导体纳米线的内部+外部能带工程:通过控制载流子动力学来促进有效的PEC反应,同时保护纳米线不受光腐蚀的影响。

3. 构建了葡萄糖传感系统:成功分析了人血清样本中的血糖水平,展现出0.173 μA μM⁻1 cm⁻2的高灵敏度,0.07 μM的低检测限。

内容简介

中国科大iGaN-Lab孙海定教授联合安徽医科大学尹宗智教授团队,以及华中科技大学同济医学院协和医院的党一平和赵雷教授等采用氮化镓(GaN)构筑p-n同质结纳米线结构,并对p-GaN段针对性地掺杂,同时采用钴镍氧化物(CoNiOₓ)在纳米线表面进行修饰,设计并制造了一种基于半导体p-n结新型PEC型光电化学传感器。在光照下,p-n同质结充当“空穴泵”,有效地将光生空穴泵到纳米线表面。与纯n-GaN纳米线相比,p-n同质结纳米线的光电压增加了172%,内部载流子分离效率显著提高。此外,通过p-GaN段的针对性掺杂,使p-GaN/电解质界面上的空穴转移势垒最小化,促进光生空穴向电解质中迁移。同时,为了进一步改善载流子迁移过程,采用CoNiOₓ进行表面修饰,形成p-n GaN/CoNiOₓ结构。器件实现了247.8 mA W⁻1的高响应度,同时表现出优异的操作稳定性,在27.5 h的稳定性测试中表现出可忽略不计的衰减。最终,由于其显著的稳定性和高响应度,以及特殊的水溶液操作环境,我们成功构建了具有高线性响应和选择性的葡萄糖传感系统,并成功检测了人血清中样本中血糖水平。该研究为我们提供了一条简单而通用的路线,以释放PEC器件在未来先进的生物传感应用中的全部潜力。

图文导读

I 氮化镓GaN纳米线的能带结构设计

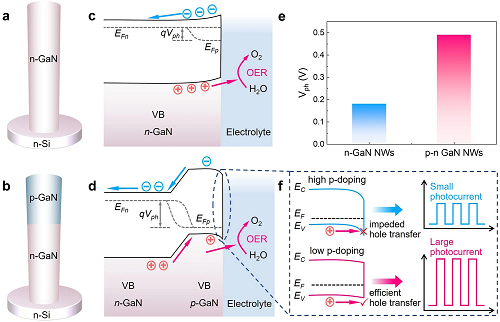

对GaN纳米线进行了结构设计,构建了p-n同质结。图1a为n-GaN纳米线,图1b为p-n GaN纳米线的结构示意图。图1c为n-GaN纳米线的能带图,图1d为p-n GaN纳米线的能带图。通过n-GaN和p-n GaN纳米线的光电压表征 (图1e), 证明了p-n同质结的存在大大提高了纳米线内部载流子分离效率。图1f 为p-GaN段的表面能带弯曲与光电流的关系,表明较小的表面能带弯曲对应有效的空穴传输,可对应产生较大的光电流响应。

图1. GaN纳米线的能带结构设计。(a) n-GaN和 (b) p-n GaN纳米线结构示意图;光照下与电解质接触的(c) GaN和(d) p-n GaN纳米线的能带图。EFn和EFp分别是电子和空穴准费米能级。Vph表示纳米线中产生的光电压;(e) n-GaN和p-n GaN纳米线的光电压比较;(f) p-GaN段表面能带弯曲与光电流的关系。

II 电荷转移特性研究和表面能带表征

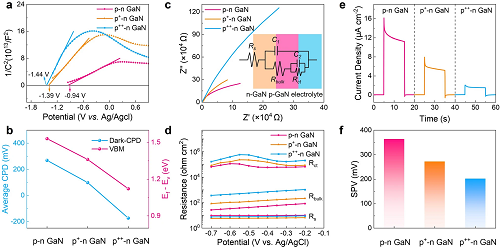

为了探究p-n GaN纳米线中的掺杂情况,使用莫特-肖特基(M-S)(图2a),开尔文探针力显微镜(KPFM) (图2b),X射线光电子能谱(XPS) (图2b)进行表征,证实了三种不同掺杂浓度的p-n GaN纳米线的成功制备。在340 nm光照射下表征电化学阻抗谱(EIS)(图2c),随后从EIS图中提取了电荷转移电阻(Rct)、材料的体电阻(Rbulk)和溶液电阻(Rs)的拟合值(图2d),证实了低掺杂条件下的空穴传输势垒是最小的。对不同掺杂浓度p-n GaN纳米线进行了光响应测试(图2e),结果表明低掺杂的样品的光响应性能是最好的。使用 KPFM直接表征了纳米线内部的载流子传输性能(图2f),证实了低掺杂浓度的p-n GaN纳米线具有最高的内部载流子分离效率,与光响应性能对应。

图2. 电荷转移特性研究和表面能带表征。(a) 在黑暗条件下测量的M-S;(b) 用KPFM测量的接触电势差(CPD),XPS价带谱显示价带顶相对费米能级的位置;(c) EIS图谱在340 nm光测量,光强为0.1 mW cm⁻2 (0 V vs. Ag/AgCl);(d)从EIS图中提取了Rct、Rbulk和Rs拟合值(在不同偏压下测量);(e) 在340 nm,光强为0.1 mW cm⁻2时测量光电流;(f) KPFM在340 nm 光照下测量表面光电压(SPV)。

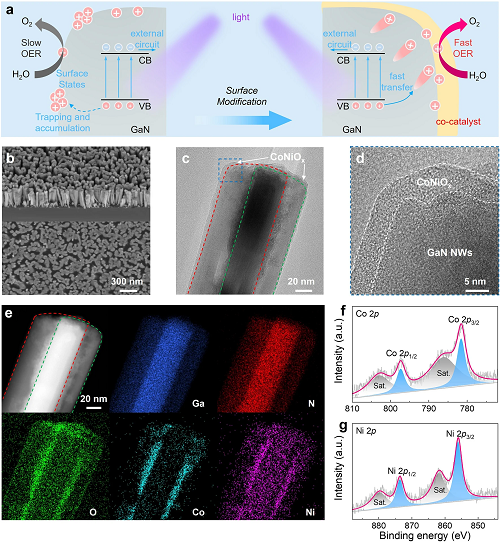

III 表面修饰和材料表征

原始GaN表面存在表面态和各种缺陷会限制光生载流子快速迁移。同时原始GaN表面缺少反应活性位点,会限制其表面化学反应速率,使载流子在纳米线表面积累,会影响器件性能(图2a)。为了加快光生载流子的消耗,提高器件长时间工作的稳定性,在GaN纳米线表面进行修饰是有必要的。CoNiOₓ是一种双金属氧化物,通常被用作空穴传输层,同时又作为高效的析氧反应的助催化剂,可以有效地增强载流子的提取效率。因此对p-n GaN采用CoNiOₓ助催化剂进行表面修饰。扫描电子显微镜(SEM)图像展示了修饰后的纳米线的形貌(图2b)。透射电子显微镜(TEM)图像(图2c)和高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像(图2d)展示了修饰后的纳米线表面具有一层非晶物质。EDS能谱(图2e)和Co(图2f) , Ni(图2g) XPS谱展示纳米线上的元素分布,证实了CoNiOₓ的成功修饰。

图3. 表面改性和材料表征。(a) 原始GaN和表面修饰后的GaN纳米线的载流子动力学示意图;(b) p-n GaN/CoNiOₓ纳米线的30°倾斜和俯视图的SEM图像;(c) p-n GaN/CoNiOₓ纳米线的TEM图像;(d) (c)图中蓝色轮廓区域的放大图像;(e) p-n GaN/CoNiOₓ纳米线对应的EDS元素图谱。p-n GaN/CoNiOₓ纳米线的(f) Co , (g) Ni的XPS谱。

IV 光生载流子动力学研究及光响应特性测试和分析

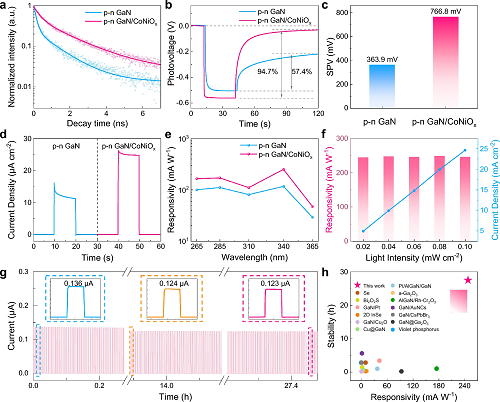

对修饰后的p-n GaN/CoNiOₓ纳米线进行了光生载流子动力学研究。首先利用时间分辨光致发光(TRPL)(图4a)表征了纳米线修饰前后的载流子寿命,表明修饰了CoNiOₓ后纳米线的载流子寿命更长。进一步的采用了开路电势(OCP) (图4b)和KPFM(图4c)光电压的测试,表明了CoNiOₓ修饰有效抑制了纳米线的表面态,屏蔽了载流子陷阱效应,大大提升载流子迁移。随后,对纳米线的光响应性能进行了表征。通过I-t测试(图4d),光谱响应测试(图4e),表明p-n GaN/CoNiOₓ相较于p-n GaN的响应度提升了101.6%。不同光强下的测试展现出良好的光线性响应(图4f)。最终,进行了长时间的I-t测试,在长达27.5小时的测试后,光电流展现出可以忽略不计的衰减(图4g),展现了优异的工作稳定性。图4h展示了本工作与其他同类型自供电光电传感器的性能比较,展示了本工作的优异性能,响应度和稳定性均为最高。

图4. 光生载流子动力学研究及光响应评价。(a) p-n GaN和p-n GaN/CoNiOₓ纳米线的TRPL曲线;(b) 在340nm光下,光强为0.1 mW cm⁻2时的OCP测量;(c) 在340nm光下的SPV测量;(d)在340 nm下测量的光电流,光强为0.1 mW cm⁻2;(e) p-n GaN和p-n GaN/CoNiOₓ光电极的光谱响应比较;(f) 研究了不同光强下p-n GaN/CoNiOₓ光电极在340 nm下的响应度和光电流密度;(g) p-n GaN/CoNiOₓ光电极连续on/off循环测试(27.5 h);(h) 本工作与先前报道的PEC型光电传感器的响应性和稳定性的比较。

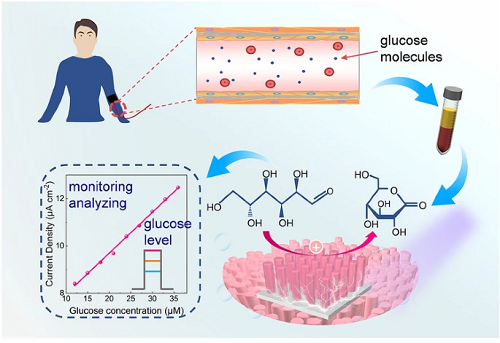

V 光电化学光探测器应用于葡萄糖浓度检测

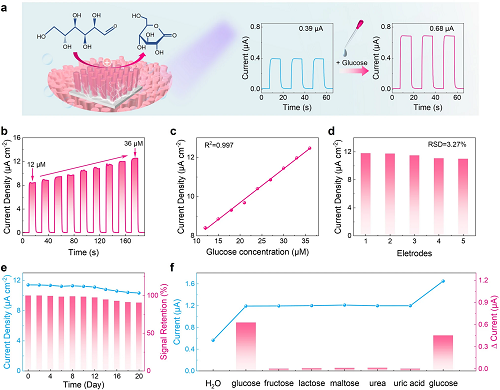

最后,基于构建的p-n GaN/CoNiOₓ光电传感器优异的光电传感性能,葡萄糖传感平台被搭建。本质上,CoNiOₓ具有优异的催化性能,可以选择性地氧化葡萄糖,可作为葡萄糖的识别单元。在溶液中存在葡萄糖和不存在葡萄糖的情况下分别进行了光响应测试,结果表明葡萄糖的加入后光电流得到了提升(图5a)。器件对应不同的葡萄糖含量可以展现出线性的光响应(图5b), 从中推导出回归方程(图5c),提取出0.173 μA μM⁻1 cm⁻2的灵敏度,0.07 μM低检测限。此外,器件展现出优异的可重复性,五组电极的相对标准偏差为3.27%(图5d)。器件同时表现出优异的长时间工作稳定性,在20天的测试中光电流保持了90%的初始值 (图5e)。此外,葡萄糖传感的选择性被评估。在真实的葡萄糖传感条件下,还有其他化合物的存在,如果糖、乳糖、麦芽糖、尿素和尿酸。这些共存化合物的存在会带来干扰,影响葡萄糖传感的准确性。本工作中器件展现出优异的选择性 (图5f)。最终,人血清样本被用于分析,血糖水平被成功检测。这些结果为PEC光电传感器准确检测血糖水平提供了坚实的基础,展示了其在生物传感应用中的巨大潜力。

图5. 使用p-n GaN/CoNiOₓ光电极演示PEC葡萄糖传感。(a) p-n GaN/CoNiOₓ光电极的PEC葡萄糖传感机制示意图;(b) 在340 nm斩波照射下,连续添加葡萄糖的p-n GaN/CoNiOₓ光电极的光电流与时间的关系;(c)光电流与葡萄糖浓度的线性关系;(d) 在30 μM葡萄糖条件下对5组平行制备的p-n GaN/CoNiOₓ光电极的重复性实验;(e) p-n GaN/CoNiOₓ光电极在30 μM葡萄糖条件下的稳定性试验。光电极保存在干燥和室温条件下;(f)检测电解液中加入果糖、乳糖、麦芽糖、尿素和尿酸等物质对光电流的干扰。

作者简介

尹宗智

本文通讯作者

安徽医科大学第一附属医院 主任医师

▍主要研究领域

主要从事妊娠期子宫收缩机制的研究,关注妊娠期营养代谢紊乱(包括肥胖和糖尿病等)对妊娠维持及围分娩期的异常调控。

▍个人简介

安徽医科大学第一附属医院妇产科主任医师,妇产科科教副主任,生殖障碍与妇产疾病研究安徽省重点实验室副主任。入选安徽省第九批“特支计划”A类创新人才,安徽省学术技术带头人后备人选,安徽省卫健委首批杰出人才等。主持国家自然科学基金三项,主持/参与国家重点研发计划等国家级/省部级课题十余项,获安徽省科技进步二等奖一项。现为中国生理学会生殖科学专委会委员,中华医学会围产医学分会青委、妇产科分会产科学组青委,安徽省医学会妇产科分会委员及产科学组副组长、围产医学分会委员,省医师协会母胎医师分会常委等。

▍Email:yinzongzhi@ahmu.edu.cn

孙海定

本文通讯作者

中国科学技术大学 教授

▍主要研究领域

第三代半导体氮化镓(GaN)半导体材料外延(包括纳米线,薄膜等结构)及其在光电、电子器件的应用研究。

▍个人简介

中国科学技术大学微电子学院教授/博导,iGaN Lab实验室负责人。入选国家优青,安徽省杰青。长期致力于氮化镓(GaN)半导体材料外延和器件设计与制备研究。研究成果被半导体权威杂志《Compound Semiconductor》、《Semiconductor Today》等多次封面报道10余次。目前担任多个国际期刊如IEEE Photonics Technology Letters、半导体学报Journal of Semiconductor副主编以及CLEO/IEEE IPC等多个国际光电子领域会议委员。同时入选iCAX Young Scientist Award和2021年度 IAAM Young Scientist Medal等国际青年科学家奖项。以项目负责人主持国家重点研发计划,国家自然科学基金,国际合作和省部级项目等。目前共发表SCI论文150余篇,包括Nature Electronics, Advanced Materials等。

▍Email:haiding@ustc.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1437380.html

上一篇:港理工倪萌等:钙钛矿铁氧体空气电极实现高活性耐用的可逆质子陶瓷电池

下一篇:天大封伟等:高效双向热传导可调节的三维杂化连续碳网络设计