博文

哈工大于永生等:双助催化剂提高PCN宽光谱光催化析氢活性

|

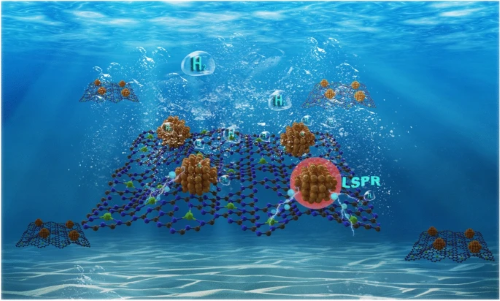

研究背景

合理设计宽光谱光催化剂以提高太阳能的利用率是光催化领域的“圣杯”,但仍然是一个具有挑战性的问题。本文基于Au NPs的LSPR效应和PtSAs对光电荷迁移行为的调控作用,采用两步负载策略将Au NPs和PtSAs先后沉积到聚合物氮化碳(PCN)表面,实现高效的宽光谱光催化水分解析氢活性。研究发现Au NPs因其LSPR效应可吸收长波可见光并产生等离子热电子,而毗邻的PtSAs可通过电子转移效应捕获等离子体热电子参与析氢反应,使PtSAs-Au2.5/PCN样品在550 nm的析氢速率达264 μmol g⁻¹ h⁻¹,远高于Au2.5/PCN和PtSAs-PCN。

Manyi Gao, Fenyang Tian, Xin Zhang, Zhaoyu Chen, Weiwei Yang* and Yongsheng Yu*

Nano-Micro Letters (2023)15: 129

https://doi.org/10.1007/s40820-023-01098-2

本文亮点

1. 采用分步沉积方式在PCN表面沉积了双功能的Au NPs和PtSAs助催化剂,Au NPs吸收长波长可见光并产生等离子热电子,毗邻的PtSAs可通过电子转移效应捕获等离子体热电子参与析氢反应。

2. PtSAs-Au2.5/PCN具有优异的宽光谱光催化析氢活性,在420 nm和550 nm的析氢速率分别为8.8 mmol g⁻¹ h⁻¹和264 μmol g⁻¹ h⁻¹。

内容简介

图文导读

I Aux/PCN的制备及其光催化析氢活性

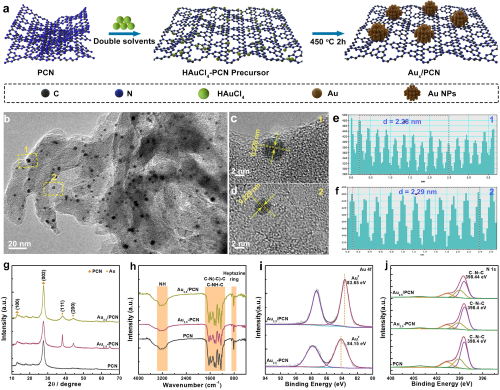

Aux/PCN的合成过程如图1a所示。图1b-e为Au2.5/PCN的TEM和HRTEM图像。从图中可以看出Au NPs分散在PCN表面,其粒径约为4 nm,远小于光沉积法制备的Au NPs的粒径。这一点也被XRD证明(图1g)。从XPS图可以看出和光沉积制备的Au NPs相比,Au2.5/PCN样品中Au NPs和PCN之间存在强金属-载体相互作用,这有利于光生载流子的迁移。

图1. Aux/PCN光催化剂的合成及结构表征。a样品的制备示意图;b Au2.5/PCN的TEM图像;c、d矩形区域的Au2.5/PCN高分辨率TEM图像以及Au强度分布图b、e;g XRD谱图;h FTIR谱图和高分辨率XPS谱图: i Au 4f, j N 1s。

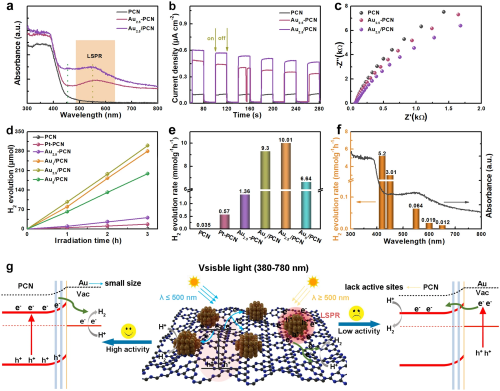

从图2a可以看出Au NPs的引入可以拓宽体系的可见光吸收范围,使其吸光范围可达到近800 nm。瞬态光电流和阻抗测试表明和光沉积法制备的Au NPs相比,Au2.5/PCN样品中Au NPs和PCN之间的强金属-载体相互作用可以加速光生电荷的迁移,从而提高PCN的光催化活性。测试表明,Au2.5/PCN样品在可见光下的光催化析氢速率可达10.01 mm g⁻¹ h⁻¹,在420 nm的析氢速率为5.2 mm g⁻¹ h⁻¹,表明Au NPs可以作为助催化剂提高PCN的析氢活性。此外,Au2.5/PCN样品在500 nm以上的光照下仍有一定的光催化活性,这源于Au NPs的LSPR效应。

图2. Aux/PCN光催化剂的光学和光催化性能。PCN、Au2.5-PCN和Au2.5/PCN的a紫外-可见DR光谱,b TPR密度图和c EIS Nyquist图;d不同样品的H₂产量随时间变化趋势图和e H₂生成速率的比较;f Au2.5/PCN在不同波长下光催化析氢速率;g不同可见光区域下Au2.5/PCN的光催化机制。

II PtSAs-Au2.5/PCN的制备及表征

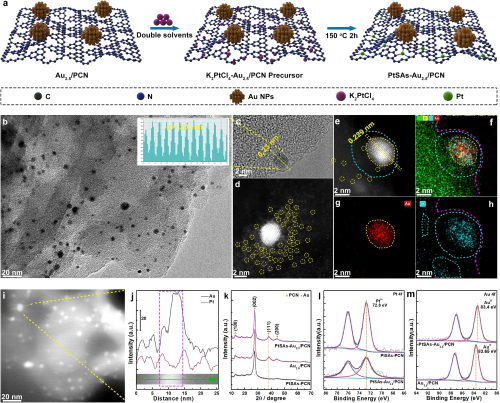

为了进一步提高样品的光催化活性,特别是长波长下的析氢活性,通过双溶剂法在Au2.5/PCN样品表面进一步沉积了Pt SAs助催化剂,如图3a-j所示。从TEM可以看出Pt SAs引入后,Au NPs的粒径没有明显变化,且周围出现原子级分散的亮点,对应于Pt SAs,这一点也被EDS mapping和线扫描能谱证明。随后,XRD和XPS数据进一步证明了Au NPs和Pt之间没有合金化。

图3. PtSAs-Au2.5/PCN光催化剂的合成及结构表征。a制备示意图;PtSAs-Au2.5/PCN的b TEM,c高分辨率TEM图像,d HAADF-STEM图像,e-g能谱元素映射和h, i线扫描能谱;PtSAs-Au2.5/PCN和参考样品的k XRD和高分辨率XPS光谱:l Au 4f, m Pt 4f。

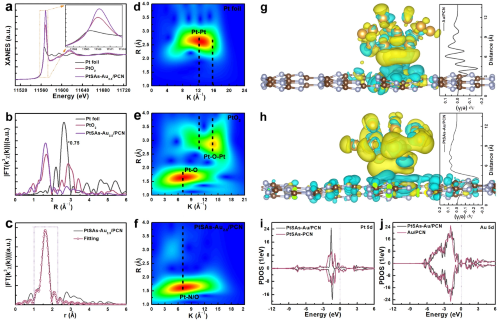

图4. PtSAs-Au2.5/PCN光催化剂的表面性质。a Pt L3 XANES光谱及其XAFS在R空间的FT转换b;c PtSAs-Au2.5/PCN在R空间的拟合曲线;d Pt箔,e PtO₂和f PtSAs-Au2.5/PCN的WT;g Au/PCN和f PtSAs-Au/PCN模型的差电荷密度分析和二维平均差电荷密度图(插入图);i, j PtSAs-PCN、Au/PCN和PtSAs-Au/PCN模型的投影态密度(PDOS)。

III PtSAs-Au2.5/PCN的光催化析氢活性测试

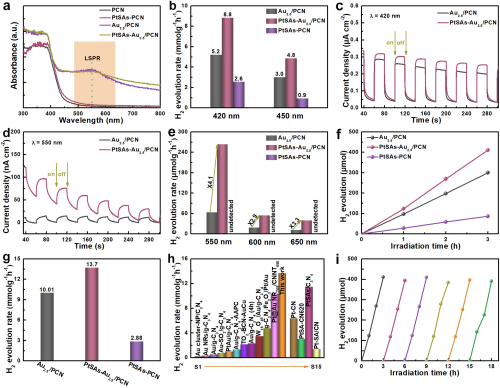

从图5a可以看出Pt SAs的引入没有影响Au NPs的LSPR效应。同时,通过瞬态光电流曲线和不同波长下PtSAs-Au2.5/PCN样品的光催化析氢速率测试可以发现,Pt SAs的引入可以显著提升样品在长波长光照下的光催化活性,如在550 nm下,析氢速率提升4.1倍,光电流提升约2.5倍,远大于在420 nm下提升的倍数,这源于Pt SAs对Au NPs产生的等离子热电子的有效捕获。基于此,PtSAs-Au2.5/PCN样品表现出良好的宽光谱光催化析氢活性。

图5. PtSAs-Au2.5/PCN的光学和光催化析氢性能。a PtSAs-PCN、Au2.5/PCN和PtSAs-Au2.5/PCN的紫外-可见吸收光谱;不同波长光照射下PtSAs-Au2.5/PCN与参比样品光催化析氢速率的比较:b短波可见光和e长波可见光;不同波长光照射下PtSAs-Au2.5/PCN和参考样品的瞬态光电流: c λ = 420 nm, d λ = 550 nm;f可见光不同样品的H₂产量随时间变化趋势图和g H₂生成速率的比较;h PtSAs-Au2.5/PCN与参考样品的光催化析氢速率比较;i PtSAs-Au2.5/PCN的循环光催化试验。

作者简介

本文第一作者