博文

[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(7)

||| |

十二、实验病理学与化学病理学

上章记述的事件显然引进了一种研究疾病的新方法。许多病因迄今未知的异常状态此前仅限于人类或只在动物中偶发,现在则可以随意转至实验动物观察整个发病过程。细菌学就这样直接引出了实验病理学。

然而我们并不能就此断定实验病理学是一项新的发明,它自古就存在。古代的哲学家和今天的生理学家一样意识到,简单地观察生命的自然进程是不够的,某些事实必须通过受控的实验才能了解。

此外,尽管后来的人们能够自由探索人体及其内部疾病,在古代,迷信和宗教偏见却极大地阻碍了这类观察。曾几何时,文明世界愈千年的生理和病理学概念基础,都源于一个大部分信息来自动物解剖和实验的人——克劳迪亚斯·盖伦——他一生只见过寥寥数例人类尸体的内部情况。

诚然,盖伦设计实验的目的是阐明生理学问题,但我们可以发现,用来解释正常机能和机能失调的实验两者之间并无清晰界线。在实验科学中,生理学和病理学变得无法分割。哈维证明血液循环的实验直接解释了一类水肿的发生原因,这一事实就是一条显然的证据。

如果说对于难以接触到病态人类组织的盖伦,实验病理学是唯一可以借助的方法,那么对于并无这一限制的人,它的适用性也丝毫不打折扣。文件夹中存有七万例尸检档案的罗基坦斯基坚持:“病理解剖学观察和研究的对象是活体,要跟踪所发现的解剖学异常的起因、存在状况和演化,需要靠实验病理学创造条件。”这一宣告发布的五十年内,专门致力于实验病理学研究的机构迅猛发展,充分证明了他的观点。

此外,在有些情况下,通过偶然的观察难以快速获取明确信息,这个时候实验常常是一条捷径。哈维发现血液循环后,他的方法立刻被应用于病理学问题,也清楚地说明了这一点。血液循环得到证实后,甚至于在这之前(参见彼得·保尔的观察,第87页),人们必然或多或少已经意识到循环障碍与脚踝皮肤肿胀及全身水肿之间的关系,却迟迟未能确认,而后来伦敦的理查德·洛厄(Richard Lower,1631–1691)仅仅通过很简单的实验就完成了证明。

洛厄在他的《心脏学论》(Tractatus de corde,1669,发表于哈维的划时代著作问世四十一年后)中描述了大量的动物实验,其中多个实验通过压迫或结扎静脉,专门研究静脉循环瘀滞所产生的结果。他没有找到预期的淤血,却在打开压迫点远端的多处严重肿胀部位时,发现组织中充满血清,简单来说就是呈现出常在人类水肿时观察到的状态。他又结扎了狗横膈膜上方的腔静脉并观察到腹水的产生,这才谨慎地得出了结论。这一实验仅用了两天就获取了一条重要信息,的确是走了捷径。

如此有用的动物实验绝不仅限于循环障碍研究。十二指肠布伦纳氏腺的发现者、与洛厄同时代的约翰·康拉德·布伦纳(Johann Conrad Brunner,1653–1727)致力于腹腔脏器的功能研究,尤其是消化道相关脏器。他摘除了若干只狗的胰腺,这在当时是十分了不起的手术操作,接下来的情况引起了他很大的兴趣:手术后的狗比原来更饥饿,极度口渴,频繁排尿。然而,他的实验太超前,在当时无法得到充分的理解。如果有十九世纪的化学分析方法,他将成为第一个发现胰腺性糖尿病的人,实验中的狗显然处于糖尿病状态。

许多人都在使用实验方法获取期望的生物学信息,以上只是其中的两个。之所以特别强调较后期的开拓性实验研究,仅仅是因为这些工作独具的特性。相互竞争的各国一致将现代实验病理学创始人的荣誉颁给了约翰·亨特。如果这一称号实至名归,那就是因为亨特始终坚持在其他途径无效时通过实验来解决问题。他本人开展了各种实验,动物试验失败时就在自己身上进行。长时间的实验劳作损毁了他的健康。但他并没有引进新的病理学研究方法,只是简单地靠不屈不挠的实践坚持来证明实验法的价值,使它的地位再不可动摇。

微尔啸也认同是亨特建立了实验病理学,而他自己也大量应用了实验方法。在对栓塞的伟大研究中,他经常尝试通过实验来再现损伤,以此支持他从尸检解剖的发现中得出的推论。这些活动代表了现代实验病理学的基调。对于情况尚不明朗的损伤,准确规范的人为再现常常成为了解其自然诱因的最可靠办法。他将真实的血栓、组织、空气、脂肪甚至微小的淀粉颗粒注射到血管中,这些实验在很大程度上帮助他最终理解了栓塞的发生及临床表现,其作用大概等同于尸体解剖。

路德维格·特劳伯(Ludwig Traube,1818–1876)是微尔啸的同事,曾在布雷斯劳跟随普尔基涅(Purkinje)学习,后到柏林受训于约翰内斯·穆勒和舍恩来因。他早年发行了杂志《实验病理学刊》(Beiträge zur experimentellen Pathologie),几乎仅面向采用实验方法取得的病理学结果。特劳伯本打算致力于普通的临床观察,但医院的一项行政命令切断了的可供研究的患者供应,于是他将精力转向动物实验。他最重要的成就是发现了迷走神经切断后发生的肺部疾患。虽然他的刊物十分短命,但他的影响仍旧深远,1848年的革命中,特劳伯重新获得了临床机会,之后他的职业提升十分迅速。他成为了一位颇受欢迎的临床医学导师,其精确信息的获得大都离不开实验的帮助。

前面已经提到了冯·雷克林豪森的早期研究。微尔啸认为脓细胞是局部组织细胞,对此他这名高徒是最坚定的支持者之一。虽然1863年雷克林豪森本人研究白细胞变形运动的湿盒实验强烈表明了白细胞与脓细胞之间的关系,但1867年他的蛙角膜炎实验似乎又证明,脓液及其中的特定细胞可产生于已存在的组织细胞。尽管看起来不可思议,但就是在低等动物蛙的角膜上,关于炎症本质的历史大战最终决出了胜负。

雷克林豪森发表研究成果的同一年,微尔啸的《档案》卷40在首篇刊出了朱利叶斯·孔海姆的革命性文章《论炎症与化脓》(Ueber Entzündung und Eiterung)。孔海姆(1839–1884)大概是微尔啸众多著名学生中最杰出的一位,他和老师一样出生于波美拉尼亚,1864–1868年在柏林做后者的助手。同很多受过良好训练的德国病理学家一样,常规组织学和神经学曾是他最大的兴趣所在,此间培养的出色技术在后来令他颇受助益。病理学问题很快吸引了他的注意,在探索的过程中他设计了许多研究炎症的巧妙实验。

孔海姆向雷克林豪森学习,一开始也选择了蛙角膜进行实验。完整的实验步骤如下:他用苯胺蓝对前房房水染色,进入此处的白细胞染上蓝色;然后他刺激角膜,受损角膜处很快出现类似于白细胞的新细胞;这些细胞不是蓝色而是白色的,因此它们并不来自于邻近的前房。接着他将染料注射到蛙背部的淋巴囊中,这一操作使大量白细胞着色,这些白细胞最终将进入血流。他再次损伤蛙角膜,此次经过染色的细胞出现在了刺激部位。

插图XLV 变形细胞

来自雷克林豪森《论脓液与结缔组织颗粒》(Ueber Eiter- und Bindegewebskör-perchën,1863)

这似乎已经完全证明了损伤部位的脓细胞来自血液,但孔海姆希望得到双重保证,他期望看到流动中的细胞。他想到了一个便捷的方法来达到这一目的,即使用薄而透明的蛙肠系膜。现在这已是十分普通的实验。他将蛙肠系膜铺展在温暖湿润的玻片或软木环上,以便在显微镜下观察其中细小的血管。将刺激物斑蝥素施加到部分组织上后,他观察到一个神奇的变化:血管变宽,血流变慢,之前在快速的血流中无法辨认的红细胞和白细胞现在清晰可见。他很快便真切地观察到了惊人的事实:血液中的白细胞穿过毛细血管壁,在受损部位聚集。结论是显然的,脓细胞,也即炎症区域中的白细胞,正是血液白细胞。血管在炎症中的作用曾受到古人相当的重视,后历经局部细胞变化论的支持者微尔啸的贬低,至此重新成为炎症研究的关注点。“没有血管就没有炎症”,孔海姆如此总结。

插图XLVI 朱利叶斯·孔海姆(1839–84)

然而,争论还远没有结束。旧的观念出现了新的支持者。维也纳的所罗门·斯特里克(Salomon Stricker,1834–1898),匈牙利人,罗基坦斯基赞赏他的才华,曾为他特设实验病理学教授职位。借助于高超的组织学技术,斯特里克于1865年发现了毛细血管的红细胞渗出,后来更得以在自己的领域与孔海姆一较高下。他回到了角膜研究上,用硝酸银刺激角膜后迅速检查受损部位,发现局部细胞几乎立刻就有变化,发生反应并增殖,而此时,本身无血管的角膜,其周围毛细血管中的任何细胞都不可能来得及到达该区域。这些局部细胞的集聚实际上已经构成了一个化脓区域。

这场争论持续了多年,许多人参与其中。梅契尼科夫(Metchnikoff)区分大小吞噬细胞后,事实在很大程度上得到了厘清。孔海姆所认为的白细胞被挤出毛细血管壁的观点经过了修改,以支持趋化性或化学吸引的现代理论。人们最终发现,名称不同的各种局部组织细胞,以及进入损伤部位的多种白细胞,全都参与了炎症过程,因此荣誉也属于这场争论的每一位参与者。

孔海姆在多个领域都有建树,他所使用的主要是实验方法。他成功地在兔眼前房中接种了结核,因而能够通过透明的角膜观察到疾病的发展过程,向存疑的科学界确证了该病的传染性,自此,致病菌的分离只是一个时间问题。

具有划时代意义的《栓塞过程研究》(Investigations on the Embolic Processes)发表于1872年。在这篇论文中,他提出了梗塞来源于末端动脉(“Endarterien”)闭塞的学说,以静脉倒流和梗塞区域病变毛细血管的血细胞渗出为基础解释了某些梗塞的出血性。此前,梗塞形成现象一直被认为是由梗塞区域的毛细血管闭塞导致的。

这些高水平的成就使孔海姆成为欧洲实验病理学的领头人,在普通病理学领域的影响力也仅次于微尔啸。众多学子争相进入他的实验室,威廉·韦尔奇(William Welch)就是其中一员。韦尔奇后来更深入地探讨了血栓、栓塞和梗死等主题,并发表了研究心脏疾病静脉血栓的重要论文,进一步促进了人们对这些循环系统问题的理解。韦尔奇在布雷斯劳学习时,这里的学科发展正处在最辉煌的时期。孔海姆忙于肿瘤理论研究和《普通病理学讲义》(Lectures on General Pathology)的编辑,魏格特做了大量尸检,还是一名年轻学生的埃尔利希几乎已经对苯胺染料很有研究了;科恩和海登海因吸引着植物学、细菌学和生理学的热心学子,而就在几个月前,科赫刚刚到此演示了关于炭疽病的伟大研究成果。韦尔奇听从孔海姆的建议开展了急性肺水肿研究并得出结论,这一常见病可由两心室工作效能的不均衡导致。

游学过程中,韦尔奇结识了可勒布斯、斯特里克、赫斯歇尔(Heschl)、基亚里、林德弗雷斯、齐格勒与冯·雷克林豪森。回到美国后,他毫不犹豫地进入病理学领域并很快接受了约翰霍普金斯大学的病理学教授职位。接着便是细菌学发展的飞跃期,在这一领域韦尔奇也走在了先驱的行列,与纳托尔(Nuttall)共同发现了产气杆菌(产气荚膜杆菌、韦尔奇氏菌)。此后他一直是美国医学教育与研究的导向力。

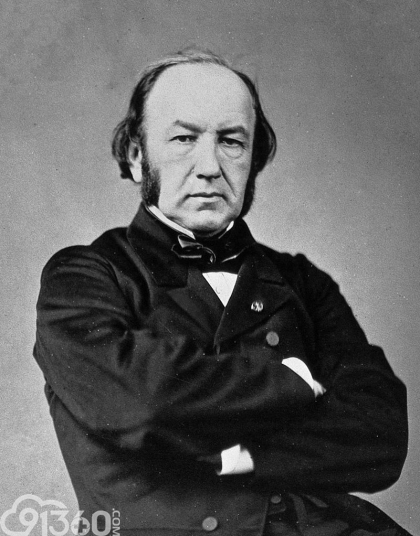

而在法国,实验方法则在一个相当不同的领域产生了重要成果。克劳德·贝尔纳(Claude Bernard,1813-1878)是这方面的杰出人物,他来到巴黎时还是一名满怀希望的剧作家,却在那里变成了生理学大师。转变来自于一个善意的忠告,贝尔纳听从建议转学医学,跟随生理学家马让迪(Magendie),受到了后者的影响。马让迪满足于生理学研究本身,而贝尔纳则更关心这些研究在疾病中的应用。著作《实验医学》(Experimental Medicine)很好地阐明了他的观点,这本有影响力的作品完成于一场重病的康复期。

插图XLVII 克劳德·贝尔纳(1813-78)

贝尔纳发现肝脏通过储存糖原的功能参与了糖代谢的调节(1843-57),这奠定了“内分泌器官”的认知基础,对当前的糖尿病理念的形成也有重要意义。他的胰液研究(1849-56)开启了人们对消化生理及病理的全新理解。他的第三个发现,血管舒缩机制,不仅对常规生理学十分重要,对多种病理状态的理解也有应用价值,包括主动充血,可能还涉及心绞痛和许多无法清楚界定病理生理范畴的情形。

贝尔纳在巴黎的实验病理学教授职位由查尔斯-爱德华·布朗-色夸(Charles-édouard Brown-Séquard,1817-1894)接任。布朗-色夸是毛里求斯人,美法混血,一生大部分时间在美国度过,他进一步推动了内分泌领域的发展。就在艾迪生发现与肾上腺损伤相关的严重体质性疾病后不久,布朗-色夸通过实验证明动物摘除肾上腺后出现严重症状或迅速死亡,从而确认了艾迪生的结论:肾上腺对于生命的维系至关重要。他相信内分泌对机体的影响,并因此试图通过注射器官提取物来缓解年龄增长带来的变化,以及较理性地,通过这种方法治疗肢端肥大症。此前他的同胞马里亚(Marie)和其他人曾将该病追溯至另一无管腺--脑垂体的异常。使用实验方法研究神经病理学的布朗-色夸跟上了法国病理学的潮流。他的脊髓半切和横切实验帮助人们理解了该器官某些自然损伤的症状,他的名字也因此与一种特殊的神经系统综合征联系在一起,即布朗-色夸综合征--伴发对侧麻痹的偏瘫。

内分泌的概念可以追溯到巴黎著名医生泰奥菲尔·德·波尔多(Théophile de Bordeu,1722-76),他主张每个器官都能合成特定产物,这些物质会进入血流。如今这一概念一般限于无外分泌的腺体,它们在动物的新陈代谢中起到重要作用,特别是甲状腺、甲状旁腺、脑垂体、胰腺、肾上腺和性腺。现在人们已将波尔多的简单理论细化到极致,提取分离了某些腺体的内分泌物,并确定了特定内分泌腺之间的显著相关性。

这些腺体异常及相关代谢失调已经有超过一百年的观察历史了。其中最著名的是突眼性甲状腺肿,1786-1815年间,巴斯的卡勒布·帕里(Caleb Parry,1755-1822)研究了八个病例,其后罗伯特·詹姆斯·格拉夫(Robert James Graves)和德国的卡尔·巴塞多(Karl Basedow)分别于1835和1840年详细描述了这一疾病。

我们目前了解的关于无管腺功能的知识,很多是通过摘除动物腺体后研究其结果得来的。动物学家和生理学家莫里茨·希夫(Moritz Schiff,1823-1896)记录了实验摘除狗的甲状腺后产生的系列症状(1856及其后),现已知这些症状是甲状腺机能减退所致。1883年伯尔尼外科医生特奥多尔·柯赫尔(Theodor Kocher,1841-1917)报告了无意中在人体上进行的同一实验,描述了他自己的若干病人因其他疾病需要而手术切除甲状腺后发生的代谢失调。英国的威廉·格尔爵士在1873年描述了其他原因导致的人甲状腺机能减退症候群。

就在刊登巴塞多对甲状腺机能亢进的经典描述(1840)的同一卷杂志上,伯恩哈德·莫尔(Bernhard Mohr)发表了关于一种重要肥胖类型的观察结果,该病现称“弗罗利希综合征”(出自1901年阿尔弗雷德·弗罗利希(Alfred Fröhlich)的描述)。尸检发现了一颗变性的脑垂体瘤。我们已经注意到这一器官与巨人症和肢端肥大症的关系,也了解了艾迪生发现的在解剖学上并不起眼的肾上腺所能引起的致命慢性病。而阐明胰腺在正常代谢中所起的作用则是现代生理学的一项伟大成就,在很大程度上解释了糖尿病的本质。我们完全可以期待,不断增长的关于无管腺的生理学知识将更多地应用于病理学问题的解决。

十九世纪下半叶,一群德国临床医生以极大的热情研究了生理机能障碍与特定器官病理学之间的关系。这方面的主要引路人和导师是弗里德里希·泰奥多尔·冯·弗雷里奇斯(Friedrich Theodor von Frerichs,1819-1885),他毕业于哥廷根,因在基尔(Kiel,德国城市)和布雷斯劳医疗诊所的工作和教学成果,于1859年受邀前往柏林接替舍恩莱因--这位德国有史以来最有影响力的教师之一。弗雷里奇斯在布赖特氏病、尿毒症、糖尿病和疟疾方面都有重要研究,但最为后世铭记的则是他对肝脏疾病的深入研究。他以《肝病诊疗》(Klinik der Leberkrankheiten)为题发表了两篇内容相对独立的专题论文,总结了这一器官的研究历史和已有知识,又加入了自己的杰出成果。他详细讨论了名为急性黄色肝萎缩的退行性疾病,并提醒人们注意,亮氨酸与酪氨酸的过量分泌及其在尿液中的结晶是这一疾病的特殊病征。

他最重要的实验工作是黄疸研究,包括结扎胆总管、注射胆汁成分等,但得出的结论现在仍未得到充分论证。他对脂肪肝兴趣浓厚,阐释了饮食与脂肪肝形成的部分关系。他常常用到最先进的化学方法,不仅是实验病理学的早期带头人,也称得上化学病理学的先驱。他的学生伯恩哈德·瑙宁(Bernhard Naunyn,1839-1925)受到他对胆结石分析的启发,开发了该领域的化学研究并构建了一套准确的化学分类法。

为争取可供研究的病人而在查理特医院展开的激烈竞争使得弗雷里奇斯一直很讨厌微尔啸和特劳伯,他的学生们则并不这样。冯·梅灵、埃尔利希和瑙宁大概是他的学生中成就最高的,其中又以瑙宁的研究方向最接近他所铺设的线路。

约瑟夫·冯·梅灵(Josef von Mering,1849-1907)和奥斯卡·闵可夫斯基(Oscar Minkowski)发现狗被切除胰腺后出现了糖尿病症状,即人为造成了胰腺性糖尿病,这是弗雷里奇斯学派最辉煌的成就之一,为糖尿病研究和治疗中其他同等重要的现代医学进步铺平了道路。

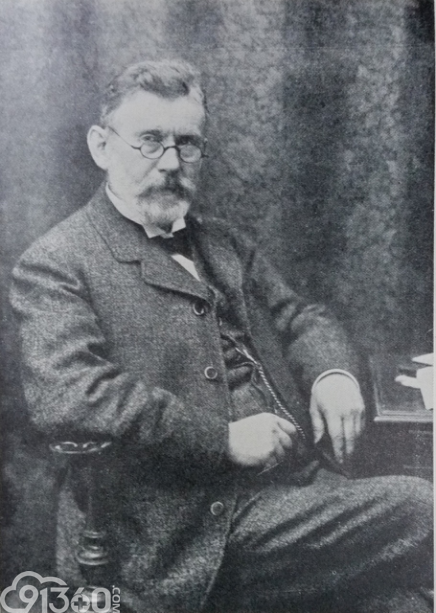

插图XLVIII 保罗·埃尔利希(1854-1915)

1878-85年任弗雷里奇斯助手的保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich,1854-1915)无疑是近代化学和实验病理学及相关领域的代表人物,上一章我们已经提到他对免疫学的贡献。埃尔利希最初受训于布雷斯劳学院,对魏格特的鉴别染色技术印象深刻,在染色研究的过程中提炼出染料理论,这在他的布雷斯劳同事眼中不过是一个业余爱好,而事实上作为一个基础理论,其应用之广足以支持包括血液学、免疫学和化学疗法在内的数个新兴的主要学科。埃尔利希根据白细胞染色特性的不同对其进行了分类,并在科赫发现结核杆菌的同一年发现了这种病菌的抗酸性,这都是微量化学分析领域的高水平研究成果。他的血液研究为我们现在的贫血和白血病分类奠定了基础。

埃尔利希是一位多产的化学家,勇于归纳一般化的理论。他借鉴了凯库勒(Kekulé)提出的苯环结构(有机化学的许多内容都是据此构建的),以此为基础提出了一个综合的免疫学理论,建立了新的、在很大程度上属于他自己的免疫学。

在化学疗法的研究中,染料又一次为他提供了介质。细胞及细胞侵入种的活体选择性染色使他产生了一个宏大的计划--改造染料,使之包含能够杀菌的化学集团,同时对组织内的病菌具有相同的选择性亲和力。依据这一原理,他向梅毒螺旋体发起了挑战,试验了一种接一种强化染料,屡战屡败,屡败屡战,废料堆已经累积了超过六百种无效品,第六百零六种终于试验成功,成就了医学界一个伟大的励志故事。

鉴于化学对病理学的助益不断增长,在此对其生物学分支的发展历程进行一次回顾是十分合宜的。同生理学一样,对生物化学的探讨也不可能完全脱离病理学。我们可以看到,早在炼金术时代,冯·海尔蒙特就提出了颇有成效的特殊酵素理论。许多伟大的病理解剖学家都曾使用化学分析方法,最早是灵敏的味觉尝试,后来这一方法被淘汰,改为其他刺激性较小的途径。莫干尼把从浆液腔中取得的渗出液标本煮沸,仔细观察凝结物的性质;布赖特将病理解剖学和尿液分析相结合,由此开创了一个新的时代;安德拉及其他人率先将血液化学应用于病理学;罗基坦斯基宣称未来的病理学将是化学病理学,而细胞病理学家微尔啸纠正了罗基坦斯基在化学上的错误。

成体系的化学病理学的建立则需要更多的协作,这出现在十九世纪的第二个二十五年,当时德国的化学实验室在贾斯特斯·冯·李比希(Justus von Liebig,1803-1873)的影响下取得了极大的发展,李比希是法国盖-吕萨克化学学派的学生。就在这段成果丰盛的时期,有机化学开始了它的进程。不仅如此,由于弗里德里希·沃勒(Friedrich Wöhler's,1800-1882)在实验室里实现了有机物氰酸铵向尿素的转化(1828),而尿素是人体内氮代谢的主要终产物、一种典型的动物物质,因此,横亘在有机化学与生命体化学之间的屏障也几乎在竖起之日就被打破。其他有重要生理学意义的发现也从李比希、沃勒及他们的同事和学生手中不断涌现。

而在菲利克斯·霍佩-赛勒(Felix Hoppe-Seyler,1825-1895)的推动下,化学生理与病理学又前进了一大步。霍佩-赛勒一开始学的是医学,并在柏林病理学研究所给微尔啸当了八年的助手。他创办的《生物化学学刊》(Zeitschrift für physiologische Chemie,1877)影响深远,所著生理化学教科书(1877-81)哺育了该领域的第一代研究者。

埃米尔·费舍尔(Emil Fischer,1852-1919)是近年生理化学的领军人物,也是有史以来最伟大的化学家之一。他在柏林大学担任化学教授二十七年,通过个人的研究和培养的大批优秀学生,推动了生物化学各个研究方向的进步。今天的糖和蛋白质化学在很大程度上是费舍尔一手建立起来的。他阐明了蛋白质的结构,发明了蛋白质的分析方法,利用蛋白质的“构成部件”重新合成大分子的类蛋白化合物;这些伟大的成就很可能产生更深远的影响,因为在所有的化合物中,蛋白质似乎是生命和生命过程最基本的特征。

化学的进步使新的生理和病理学研究方法成为可能,在形态学研究进展已接近极限的领域,这些新方法又带来了新一轮的强力推动。

水肿和炎症一样,是个古老且令人头疼的问题,千百年来的病理解剖学家和生理学家都在此栽过跟头,而渗透压和胶体水合作用的现代理化研究为这一难题的解决带来了新的曙光。如果没有化学,人们不会理解坏死、化脓、坏疽和退行性病变,而最近获得的组织酵素知识在很大程度上为这些问题提供了解释。损伤组织的钙化和结石形成所涉及的众多不同过程曾略显滑稽地被单独划分为地质学问题,或更合适的说法--矿物病理学,而实际上它们显然是化学病理学的研究内容。

免疫学家期望着胶体化学家帮他们解决最迫切的问题。在人们发现某些促生长物质(或维生素)的缺乏会引起一系列迄今性质不明的疾病后,一个新的学科随之兴起。然而,从化学的进步中获得最多实质性帮助的,大概是中毒研究。血液化学研究极大地延续了布赖特、保斯托和安德拉开启的光明前景,人们对尿毒症、糖尿病和各种酸中毒的理解也相应提升。如今,跟踪人体代谢过程的简单化学方法能够检测和诱发多种可理解的功能失调,其中许多已经超出了传统病理学的范畴。

以对化学成就的这几段简述为此书作结并不合适,因为病理学未来的发展毫无疑问将极大地依赖于化学。我们看到了十六、十七和十八世界的病理解剖学家如何通过理性的研究使病理学脱离揣测的阶段;看到随着细胞学和组织学的兴起,器官病理学发展为组织病理学,组织病理学进化到细胞病理学;看到细菌学引入了新的方法和新的视角。而未来自然科学的进步和完善也必将一如既往地应用于病理学。人们的注意力曾相继集中在病变的器官、组织和细胞上,并都相应取得成果;现在我们也完全可以设想,至今成谜的细胞内胶状乳浊液将成为未来的研究重心,并极有希望获得成功。各大医学研究院中用于发展化学方法的设备不断增加,说明人们普遍认同这一观点。

当然,现在也不能保证今后必将出现如同十九世纪的细胞学说那样的革命性变化。尽管评价当代的进步十分困难,如果不是不可能的话,但仍有很多证据表明,现代病理学的精神是以集体的形式表现的,比起在上个世纪产出了大量成果的个人能力,当前的进步更多地依赖于良好的管理。学科文献的迅速累积、众多优秀教科书的频繁修订、以及精彩综述和专题论文对学科领域的明确划分,共同使得存在于我们知识中的不确定和不足之处变得显而易见。

世界大战(译注:这里指一战)突出展现了管理细节对于科学研究和军事行动的极端重要性,其影响继续渗透到科研组织方式的改良中。病理学和其他学科的带头人精心策划、妥善安排,通过他们的学生,将存在于现有知识中的空缺一一填补。路德维格·阿朔夫(Ludwig Aschoff)在德国建立的著名的高效率教研组织可以看作这种趋势的一个实例。因此,良好的管理和发现项目前景的慧眼,虽然听起来没那么梦幻,却同个人在研究中的创造力一样,已成为病理学知识增长的重要原动力。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1204669.html

上一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(6)

下一篇:范振英:一位虚怀若谷的中医志同者