博文

[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(6)

||| |

十、病理组织学与十九世纪的最后三分之一

前面我们看到,施莱登、穆勒和施旺发现了细胞是有机体的组成单元,以此为基础,微尔啸重建了病理学。在这之前,这门学科的关注点几乎仅在器官的特定大体变化上,而从此以后,组织病理学和细胞病理学就成为了病理学必不可少的分支。

微尔啸给予病理学理论的推力延伸到学科实践中。虽然比法国和奥地利较晚认识到病理学在生物学和医学研究中的基础地位,但现在开始,德国在全国范围内设立病理学正教授席位,微尔啸建立的维尔茨堡和柏林研究所很快被这片国土上的所有顶尖大学复制。新的教席最初主要由微尔啸和罗基坦斯基的学生担任,但它们发展迅速,不久便能够独立自主,于是很快,“海德堡学院”、“布雷斯劳学院”等就进入了人们的视野。

改革进行得相当顺利。在一个大多数公营企业受国家控制的国度,将医院停尸房改造成大学的病理学研究所是很容易的事情,医院的解剖员和学校的教授成为同一个职位。这一新的激励导致尸检频次大幅增长。世纪结束前,小型大学城每年进行的尸检多至千例,柏林则达到五六千。材料的丰富进一步促成了病理解剖学观察范围的大幅拓展。

这段时期其他国家的进步就显得比较迟缓了。世纪头三分之一引领学科潮流的法国病理学如今开始停滞不前。在普法战争中失去斯特拉斯堡的同时,法国也失去了欧洲病理学的第一把交椅。只剩巴黎独木难支的法国与德国形成了鲜明对比。法国病理学就是巴黎病理学,而德国病理学则是众多繁忙多产的大学所作贡献的总和。

此外,由于医院病房都分配给巴黎大学医学系的某些教授,医院实际上并不受学校监管,尸检大都由实习医生进行,他们与学校病理系毫无关系,也少有继续这门学科的打算。世纪后半叶法国的主要贡献在神经和实验病理学方面。

至于英国,虽然一些杰出的个人对病理学作出了重要贡献,但国家整体甚至比法国更加无视独立发展病理学的价值。多年以来,设有病理学教席的只有爱丁堡大学和伦敦大学学院,即便在爱丁堡,许多人也认为这是没有必要的学术负担和花销,想方设法意图废除。在多数医学院,如盖伊医院附属学院,病理学教研大都仍由执业医生和外科医师负责,这种方式强调了医学与病理学教学紧密关联的必要性,值得嘉许,但时间与设备的局限在很大程度上阻碍了新问题的研究。

病理学进步的大潮奔流不息,在过去的一个世纪经过了意大利北部、巴黎、伦敦和维也纳,而今涌向德国。同时期组织学在德国的快速发展也极大地促进了这种趋势的形成。这段时期的进步主要在技术方面。大体解剖学凭借手术刀和其他一些常见工具取得进步,精细解剖学的发展则迫切需要一套精密的装置和程序。十九世纪头几十年,人们对新鲜组织进行手工切片,不经染色,直接在显微镜下检查。而世纪末,他们用合适的液体使组织硬化,将其包埋在硬质材料中以方便切割,接着用机械切出极薄的切片,并以复合染料染色,使不同的细胞成分之间形成强烈对比。

这些技术上的进步在病理学史上具有重要地位,因此这里将用几个段落对组织学技术史进行介绍。组织学诞生于马尔皮基之时,其后缓慢发展,至比沙发现各种组织类型时取得一次飞跃,在吸纳施莱登和施旺的细胞学说后进入全盛期。

即便比沙不屑一顾,显微镜仍然是至关重要的机械辅助设备。它在十九世纪三十年代得到了极大的改进,这主要归功于配有消色差物镜的现代复式显微镜的发展,其设计者约瑟夫·杰克逊·利斯特(Joseph Jackson Lister)是一名伦敦酒商(也是外科医生洛德·利斯特(Lord Lister)的父亲),利用闲暇钻研科学。后来恩斯特·阿贝(Ernst Abbé)又加入了著名的聚光器,并改良了目镜和物镜。在此期间,显微镜还得到了其他多项改善,显微镜学并没有成为过去,而是在包括解剖学在内的多个领域变得必不可少。

随着光聚焦系统灵敏度的提高,解剖学研究也愈加强烈地需要组织切片能够切得更薄。但是,除了软骨和骨骼以外的其他组织都过于柔软,难以获取满足要求的切片。为克服这一困难,人们想出了一些办法,冰冻法就是最早采取的措施之一。率先使用该法的似乎是荷兰的皮特·德·莱默尔(Pieter de Riemer,1760–1831),在他之后,早期的显微解剖学家也大都应用了这种方法。卡塞尔(Cassel,德国城市)的解剖学家和外科医生本尼迪克特·施蒂林(Benedict Stilling,1810–1879)就大量运用了冰冻法,尤其在1843年他对中枢神经系统组织学的经典研究中。常用的方法是将盛有待切材料的容器浸入冰冻的盐水混合物中,而经过多次改良的冰冻法基于乙醚或压缩碳酸气能够快速蒸发的特性,已成为现在不可或缺的技术。

其他人则满足于使用剃刀徒手切片。装有两片平行刀片的刀具十分有效,曾任伯尔尼大学生理学教授四十五年的生理学家加布里埃尔·古斯塔夫·瓦伦汀(Gabriel Gustav Valentin,1810–1883)使用的就是这种刀具。其方法是将两片刀片紧贴在一起,用螺丝固定,快速切入或拉出组织,从而获得薄的切片。

然而,人们很快就意识到,当下最需要改善的是支座的稳固性,接着便有了机械超薄切片机的设计。机械超薄切片机对移动中刀的机械精度和待切材料的机械控制都有要求,第一台兼具这两个关键特征的超薄切片机的发明,要归功于巴塞尔的胚胎学家威廉·伊斯(Wilhelm His,1831–1904),他利用这台仪器完成了有关小鸡发育的伟大研究。然而,这之前已经有郎飞切片机和其他法国切片机存在,它们比较简单,一直也更为普及。许多在大学任教的生物学家很快发明了新的改良版,然后由学校的技术员完成机械细节的制作。最好的早期切片机之一是德国病理学家理查德·托马(Richard Thoma)设计、海德堡技术专家荣格(Jung)制造的版本(1881),最为现代的切片机就是以此为模型制作的。

但是,除冰冻切片以外,这套新的程序需要某种基质将组织包埋固定以便于切片。一开始人们只是简单地在老木髓中割出狭槽,将组织置于其中,后来海登海因(Heidenhain)提出使用阿拉伯树胶,所罗门·斯特里克(Salomon Stricker)引进了一种蜡和油的混合物。至于至今仍具有宝贵价值的石蜡包埋法的引入,则要归功于爱德温·克勒布斯(Edwin Klebs)——这位多领域的非凡开拓者。在自己的实验室使用了一些年后,他于1869年描述了这种方法。十年后,马赛厄斯·杜瓦尔(Mathias Duval,1844–1915)引进了火棉胶珂罗酊(collodion),又过了不久,德国的默克尔(Merkel)和西弗德克(Schiefferdecker)提倡使用火棉胶的一种商业变体赛珞锭(celloidin),赛珞锭和石蜡同为今天普遍使用的包埋基质。

硬化和脱水是好的包埋程序所必需的。乙醇曾在很长一段时间内被用来硬化组织,现在也几乎是必不可少的脱水剂。用于固定组织的铬酸溶液的引入(1844)要归功于哥本哈根的阿道夫·汉诺威(Adolf Hannover,1814–1894),他也是约翰内斯·穆勒的学生。原始溶液的各种变型很快得到应用,其中受欢迎的是沃尔特·弗莱明(Walther Flemming,1843–1905)推出的铬酸-锇-醋酸溶液。弗莱明是一位杰出的组织学家,我们现在使用的许多细胞概念都出自他对细胞核及其分裂的精湛论着(1882),他接着微尔啸的箴言写道:所有细胞核也都来源于最初的那一个细胞核(Omnis nucleus e nucleo)。1894年康拉德·岑克尔(Konrad Zenker)发明了由重铬酸钾和氯化汞混合而成的“岑克尔液”,他宣称这种固定液十分有效,而这些言论已经得到充分的证明了。

福尔马林溶液的应用始于1893年,最早的提倡者包括(美因河畔的)法兰克福医生F.布鲁姆(F.Blum)、他的父亲J.布鲁姆(J.Blum),以及F.赫尔曼(F.Hermann)。两年之内关于这一主题的文章大量涌现,它的原始发现者之一不得不感叹他们的先见之明这么快就被遗忘了。这种物质在大体组织的固定和保存上表现出同等的价值,也是几种著名的固定和保存液的主要成分,包括十分好用的凯泽林氏溶液。凯泽林氏溶液是一种固定液,是卡尔·凯泽林(CarlKaiserling)在1897年发明的,当时他与微尔啸同在柏林。

第一种重要染色法的发明者是美因茨(Mainz,德国城市)的约瑟夫·格拉赫(Joseph Gerlach,1820–1896)。1847年他向组织的血管系统中注入氨洋红与明胶的透明溶液,意外发现碱性洋红对细胞核具有很强的亲和力,被后者大量吸收,于是他推广了这种核染剂,并在准备《人类形态学的微观研究》(Microscopic Studies in the Field of Human Morphology,1858)的过程中大量使用了这种染料。微尔啸也在自己的工作中采用了它。今天使用最多的核染剂明矾苏木精是维尔茨堡的F.博默(F.Böhmer)率先应用的,他在1856年一个化脓性脑膜炎病例的组织研究中使用了这种染料。苯胺染料的发现极大地拓宽了染色的范围,在这一领域的贡献,少有人能超过保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich),他发现某些苯胺染料甚至能够安全地对活组织进行染色。

其他用于分辨组织的有效方法包括金属盐浸渍法,这其中最重要的当数弗里德里希·丹尼尔·冯·雷克林豪森(Friedrich Daniel von Rechlinghausen,1833–1910)建立的银浸染程序。雷克林豪森是微尔啸最杰出的学生之一,任斯特拉斯堡病理学教授愈三十年。以他为开端,我们可以正式开始讨论十九世纪最后三分之一段的病理学进展了。他的成就中,如今最广为人知的是1881年发表的专题论文,他的名字因这部出版物而与多发性神经纤维瘤联系在一起,但这实则是他的次要成果,他的足迹几乎遍布病理学的每个领域。

他不仅是病理解剖学家,同时也是一名优秀的实验病理学家。在角膜炎症及脓细胞与“固定”组织细胞活动性的早期研究中,他使用的银浸染法和“湿室”都是他本人的发明。这些研究先于孔海姆完成,给予了后者很大的启发(他的炎症巨着将在后面的章节讨论)。孔海姆英年早逝后,雷克林豪森曾被邀请继任他在莱比锡的职位。

雷克林豪森是骨病理学的大师,他的研究包括纤维性或变形性骨炎、骨软化、佝偻病、某些癌症对骨生长的刺激、胎传性梅毒导致的骨膜炎,以及多种不那么著名的骨病,他还发现了其中许多疾病之间的关联。

他的其他重要研究包括血栓形成、栓塞与梗死形成(“球形”、“透明”血栓与“逆行性”栓塞),由他命名的血色沉着病,多种组织退化,以及他进行了详细胚胎学研究的子宫腺肌瘤。此外,他和学生们还发表了大量病理解剖学方面的次要观察发现,共同将斯特拉斯堡病理学院建设为欧洲最伟大的病理学研究院之一。

微尔啸的其他学生与雷克林豪森不相伯仲。奥格尔格·爱德华·林德弗雷斯(Georg Eduard Rindfleisch,1836–1908)任波恩大学教授,他出版了一本很有价值的病理组织学教科书,从而推动了该学科的发展。他将这本书献给比尔罗特(Billroth),在引言中,他不禁感慨,对于这样一门日新月异的学科,做一名与时俱进的教科书作者真是困难重重。“我将有充分的理由抱怨,”他富有感情地写道:“如果有人在几年后翻看这本书的时候,忘了作者发表这些观点的时间是1870年。”

这的确是个蓬勃发展的时代。微尔啸的《档案》载满新的发现,新的杂志也开始创刊。由于篇幅有限,这里只能选取少数人物进行简要介绍,他们的工作代表了当时的主要趋势。爱德温·克勒布斯(Edwin Klebs,1834–1913)的名字前文已经提到过,这位卓越非凡的人物在世事的变迁无常中被迫远行,先后担任波恩、维尔茨堡、布拉格、苏黎世和芝加哥大学的病理学教授,在古稀之年建立了成熟的细胞病理学与新生的细菌学之间的第一次连接。他本人也在这一新的领域作出了大量具有突出重要性的特殊贡献,将在下章进行介绍。

他最初接受的是微尔啸的传统形态学训练,后成为公开与老师就学科基础理论展开争论的少数几人之一。他很早就认识到现称传染病的这类疾病所具有的寄生性,并因此将病因学置于疾病研究的首位,而将他的老师坚定不移为之奋斗终身的病理解剖学摆在了次要位置。尽管如此,他本身仍然是最顶尖的病理解剖学家。

他充满热情,容易进入丰收在望的新领域,却很少能在研究中得出明确的结论。但他带给各个领域的刺激具有深远的影响力,在细菌学方面,连科赫也承认对他的感念。克勒布斯与瑙宁(Naunyn)和布克海姆(Buchheim)一起创办了杂志《实验病理学与药理学档案》(1872)并担任主编,这是他率先探索的又一块病理学土壤。他的心内膜炎感染性调研(1878)显示了他的研究方向。

1872年雅尔玛·海贝格(Hjalmar Heiberg,1837–1897)研究发现心内膜炎可能是一种细菌性疾病。雅尔玛·海贝格是著名医学世家海贝格家族的成员,奥斯陆大学的病理学教授。在一名患溃疡性心内膜炎的产后妇女的心脏疣状赘生物中,他将观察到的物质描述为纤毛菌的菌丝。他的同胞E.温厄(E.Winge)之前也记录了类似的发现(1869),称之为“霉菌性心内膜炎”。而在这之前,曾几次有人呼吁关注增殖性心内膜炎与脓毒症之间的关系。

朱丽叶斯·孔海姆(Julius Cohnheim,1839-1884)是微尔啸队伍里又一位伟大的反叛者,他破除了有关脓细胞来源的传统观点。炎症领域再次成为战场。但是,鉴于孔海姆的研究方法几乎完全是实验性的,所以对这一伟大进展的详细讨论将留到实验病理学一章。

作为十九世纪最伟大的病理学导师之一,孔海姆将被后世永远铭记。1872-78年当他在布雷斯劳任教授时,学生们大批涌向这里,后来他接受了莱比锡大学的职位,学生们又跟随他去了莱比锡。他的《普通病理学讲义》(Vorlesungen über allgemeine Pathologie,1877)是继微尔啸的《细胞病理学》之后最有影响力的教学汇编。这本书虽然涵盖的范围很广,它在很大程度上仍是基于作者本人的研究。

除了有关炎症、栓塞和梗死形成的研究(将在后面的章节介绍),对于恶性生长的起源,孔海姆的观点也闻名于世。他注意到多种先天畸形都可以追溯到胚胎发育过程中的意外或缺陷,并由此产生了一个设想,即肿瘤也可能有相似的来源。他提出,相互之间关系正常的细胞具有支持它们有序生长的全部生长力;当胚胎发育出现意外时,细胞可能与环境分隔,并在孤立的状态下保持休眠;如果后期某些刺激激活了这些细胞,它们将利用之前留存的生长力生长增殖,形成肿瘤。

这一理论对恶性生长的研究产生了巨大的影响,现在虽然基本已被摒弃不用,但仍对我们理解畸胎瘤很有帮助。波恩的雨果·李伯特(Hugo Ribbert,1855-1920)的著名学说可看作由孔海姆观点的一个变型。李伯特同样认为肿瘤可能由保留了独立生长能力的孤立细胞发育而来,但造成这种细胞孤立的原因不是胚胎发育中的意外,而是成年后细胞与其正常周围关系的分离,由其他组织的不规则生长导致;这些细胞在习惯的环境中保持正常,遇到新环境则可能异常生长。

某些类型的恶性生长倾向于在晚年发生,李伯特对此的解释与之前的蒂尔施和瓦尔代尔类似,都基于组织平衡状态的扰乱,由于失衡,一种组织能够过度生长并排挤另一组织。这些理论对研究具有启发性,但人们最终发现它们不能解释所有事实。

插图XXXVI 卡尔·魏格特(1845-1904)

卡尔·魏格特(Carl Weigert,1845-1904)是孔海姆最优秀的学生,他开启了人们对组织变性与坏死的认知之路。卡尔·魏格特出生于西里西亚的小城蒙斯特堡(Münsterberg,Silesia),与孔海姆共事之前,他曾受训于微尔啸、海登海因、李伯特和瓦尔代尔,受到了他们很大的启发和影响。他在普法战争期间做了一小段时间的军医,随后进入布雷斯劳医学门诊,抓住机会对天花导致的皮疹进行了深入的显微研究。这项研究为他后来在凝固性坏死方面的伟大工作奠定了基础,也使他获得孔海姆的注意,成为了他的助手。此后魏格特一直追随着这位伟大的实验病理学家,跟着他到莱比锡,任副教授,协助他完成巧妙实验的同时,也在形态学领域取得同样出色的成就。1884年孔海姆过世,魏格特却未获邀继任他在莱比锡大学的教授职位,对此他倍感失望。显然他的犹太人身份不能被人们接受;他的资历是公认的无可挑剔。魏格特迁到了美因河畔的法兰克福,在那里的近二十年始终保持着活跃的研究状态。他在工作中猝然倒下,死于冠状动脉血栓,享年五十九岁。

插图XXXVII 天花脓包的显微切片

来自魏格特《论天花病变》(Die Pocken-Efforeszenzen,1874)

1871-2年的天花流行开启了他在两个重要领域的研究事业。彼时他还是布雷斯劳大学的医学助手,对细菌在接触传染病中所扮演的角色仅略懂皮毛,在组织学技术方面则已是专家,于是他将组织学的染色方法运用到寻找细菌当中。他使用了核染剂洋红,实现了组织内细菌的第一次成功染色。尽管所找到的细菌与天花之间只存在次级关系,但这一事件作为细菌学的里程碑仍然具有重要意义,也极大地促进了接下来的研究。

同样是在对天花的研究过程中,他注意到这种未知的天花病毒对感染部位的皮肤具有强烈的破坏性,但这种效应也是高度局限性的。后来白喉方面的研究也支持他的早期观点。他精彩地描绘了受到这类损伤的组织状态及其发展过程,为此孔海姆造了一个新词“凝固性坏死”。随着研究的成熟,魏格特认为贫血性梗死是典型的凝固性坏死,“这一情况的发生要求组织本身含有可凝性物质,且在坏死的过程中可凝性的血浆液体仍能渗入,其间没有任何发酵变化或化脓情况发生来干预和阻止这一过程”。栓塞和梗死形成受到了他的很大关注,他也是第一个准确描述心脏梗死的人(1880)。

对组织变性的研究使他注意到修复的问题,尤其是与慢性肾炎、肝硬化和心肌纤维化相关的修复。他断定,每当上皮或类似组织遭到破坏,如果不出现化脓且间隙组织本身未完全受损,那么间隙结缔组织将过度生长。即他认为生长是其他组织受损的后续结果,这与微尔啸所教授的理念--细胞生长只在受到直接刺激时才会发生--是对立的。魏格特强调修复过程中新组织的生长具有自发的过度性,后来他的表弟保罗·埃尔利希提出的著名的免疫学侧链理论即是以此为基础。

魏格特是一名技艺高超的技术员。他开发的组织连续切片法和细化的特殊染色不仅广泛应用于病理学,对普通组织学和神经学也同样大有裨益。他的其他成果当中,粟粒型肺结核的研究(1877-1886)大概是比较突出的一项,他提醒人们注意静脉壁内部的结节是该病病毒播散的来源。

同时期的恩斯特·齐格勒(Ernst Ziegler,1849-1905)出生在瑞士,是克勒布斯和林德弗雷斯的学生,人生的黄金阶段是在弗莱堡任病理学教授之时。他对这门学科的深远影响不仅在于所作出的具体贡献,更在于对其组织结构的优化。全世界的当代病理学家中一大部分是读着齐格勒的《普通病理学与病理解剖学》(General Pathology and Pathological Anatomy)成长起来的,这部伟大的教科书出版于1881年,历经多次再版与翻译,至今仍是这方面的权威着作之一。他创办了两家杂志并担任主编,分别是《病理解剖学与普通病理学通告》(Beiträge zur pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie,1886,又称“齐格勒的《通告》”)和《普通病理学与病理解剖学中心期刊》(Centralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie,1890),它们的影响力仅次于微尔啸的《档案》。作为研究者,齐格勒主要关注疾病的诱因,以及炎症、炎性新生长和修复,即身体的防护力。

德国病理学这段伟大进程的其他参与者此处只能略提几位。弗里德里希·艾伯特·岑克尔(Friedrich Albert Zenker,1825-1898)是德累斯顿(1855-1862)和埃朗根(1862-1895)大学的教授,他最著名的成就是关于伤寒症中某些随意肌蜡状变性的专题论文。此外,他在旋毛虫病、粉尘吸入及脂肪栓塞方面也有重要贡献,是最早描述脂肪栓塞的人之一(1862)。哥尼斯堡(K?nigsberg)的恩斯特·诺伊曼(Ernst Neumann,1834-1918)有着长寿而活跃一生,他在组织受损后的再生这一课题上有很多重要的观察发现;对骨髓的重要开拓性研究极大地增进了人们对白血病的理解。朱利叶斯·阿诺德(Julius Arnold,1835-1915)使海德堡成为了德国最顶尖的病理学院校之一,他本人的重要研究涉及核分裂与细胞分裂、粟粒性结核结节的精细解剖(1880-2),以及粉尘和金属颗粒的吸入对机体的影响(1885-90)。

苏黎世的卡尔·约瑟夫·埃贝特(Carl Joseph Eberth,1835-1926)也是一位高寿的著名病理学家,他的血栓形成实验(部分与学生舒密尔布施(Schimmelbusch)共同完成)揭示了血流停滞的重要影响以及血小板在凝血中的作用,确认了之前都灵的朱利奥·比佐泽罗(Giulio Bizzozero,1882)和巴黎的临床医生、血液学家乔治斯·海姆(Georges Hayem,1882)提出的关于血小板的言论。埃贝特更加著名的身份大概是伤寒杆菌的发现者(1880)。埃米尔·彭费克(Emil Ponfick,1884-1913)是雷克林豪森和微尔啸的学生,以确定了人类放线菌病的病理性质(1880)着称。对于这种寄生物,人们此前已进行了深入研究,尤其是奥托·博林格(Otto Bollinger,1876)和奥斯卡·伊斯雷尔(Oscar Israel,1878)。该病曾被当作一种恶性肿瘤。理查德·托马(Richard Thoma,1847-)终身研究动脉疾病,他类比通向胎盘的血管在分娩后发生的生理性硬化,提出了动脉硬化的一种解释,是病理学中对此最令人满意的解释之一,其中心思想是血管内膜的硬化是对中层衰弱的一种补偿。托马另以对血细胞计数设备和切片法的技术改进闻名。约翰内斯·奥尔特(Johannes Orth,1847-1923)于1902年接替微尔啸成为柏林大学的病理学教授及微尔啸的《档案》杂志主编。

在此期间,法国的病理解剖学停滞不前,只在一个领域除外,即让·马林·沙尔科(Jean-Marin Charcot,1825-93)领导的神经病理学。沙尔科在巴黎的妇女救济院管理着最顶尖的现代神经科门诊。他受训于历史悠久的巴黎病理解剖学系,也曾担任该系教授,因此将病理学的视角带到了神经学的研究当中,获益良多,解释了这一艰深领域中许多疑难的临床现象。他最著名的成就之一是从解剖学上阐释了多发性硬化的相关症状,且他认为克吕韦耶和卡斯韦尔是最早对该病进行解剖学描述的人。在运动性共济失调症的研究中,他对患者骨髓进行了准确的组织学研究,将这一疾病的首次描述归功于胡丁(Hutin,1827),并直言宣称该主题整个都是“法国的战果”和“雷奈克开创的解剖病理学纪元的一部分”。沙尔科本人描述了肌萎缩性脊髓侧索硬化症的损伤并对其症候群进行了解释。由中枢神经系统的某些疾病导致的关节病至今仍被称为“沙尔科氏关节”。

沙尔科与维克托·科尔尼(Victor Cornil)最早论证了小儿麻痹症中脊髓前角的萎缩,杜申(Duchenne,1806-75)曾预测了这一发现。此后不久,维尔皮安(Vulpian)和普雷沃斯特(Prévost)指出了运动神经细胞的损伤(1866)。维尔皮安的学生朱尔斯·德热里纳(Jules Dejerine,1849-1917)对脊髓疾病做了全面而精湛的研究。德热里纳是法国人,在瑞士出生,他很早就对神经病理学产生兴趣,最终继承沙尔科成为妇女救济院的第二位神经学教授,尤以定位不同类型失语症的脑损伤着称。他的成就来自于对病变区域最认真细致的组织学检查。德热里纳和沙尔科学派其他人的研究结果纠正了关于大脑中枢定位的错误推断,这些错误起因于人们无根据地将实验动物的结果应用到人体上,自威利斯时代开始一直累积到当时。

皮埃尔·马里(Pierre Marie)是沙尔科最出色的学生,他于1885年描述了肢端肥大症,1886年提出了垂体与该病的相关性,其依据包括他本人和其他人的尸检发现。事实上巨人症与垂体增大之间的关系此前已多次有人提及,这其中就包括病理学家爱德温·克勒布斯,他与临床医生弗里斯彻(Fritsche)合作,完整描述了一个病例,于1884年发表,这个病例的显著特征包括体型庞大、尤其明显的颅骨扩增,以及脑垂体增大。然而,该患者出现的迁延性胸腺扩大却令他们疑惑不解,直到后来马里确定了这一现象与垂体之间的病因关系。

1890年马里首次描述了肥大性骨关节病,从此该病就冠上了他的名字。他是沙尔科的忠实弟子,在中枢神经系统的病理学研究中延续了导师的方向。值得注意的是,马里在神经病理学和无管腺生理异常的研究中都取得了卓越的成就。这两个领域基本上都处在法国的领导之下,后一学科的两位领头人物分别是贝尔纳·伯纳德(Claude Bernard)和查尔斯-爱德华·布朗-色夸(Charles-édouard Brown-Séquard),他们在前一领域中同样有突出的作为。鉴于二人的工作大都是实验性的,这部分内容将在后面的章节讨论。

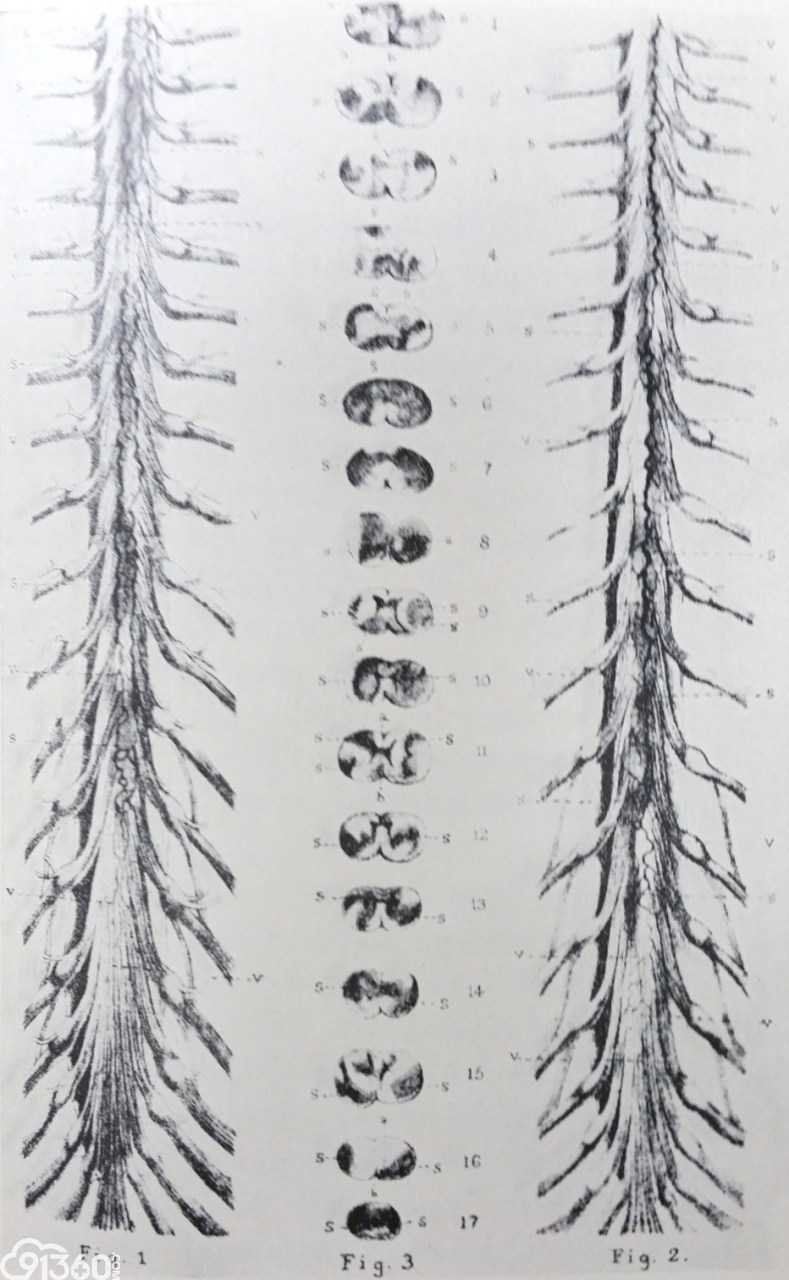

插图XXXVIII 脊髓多发性硬化

来自沙尔科《神经系统疾病》(Disease of the Nervous System)

这一时期法国顶尖的组织学家查尔斯-菲利普·罗宾(Charles-Philippe Robin,1821-1885)通过精细的中枢神经系统解剖研究,对法国神经学的伟大进步作出了重要贡献。他与沙尔科同为重要杂志《人类和动物的正常生理与病理解剖学刊》(Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux,1864)的创办人。

英国病理学的情况前面已经提到过,其教学与发展都倚靠能干但忙碌的内外科执业医生,而两个领域的临床医生也都作出了大量的重要贡献。威廉·格尔爵士(Sir William Gull,1816-90)的整个职业生涯都与盖伊医院联系在一起,他的作品可以和法国神经病理学派领军人物的成果相匹敌。他是最早准确描述运动性共济失调(或脊髓痨)中脊髓损伤的人之一,对大脑动脉瘤也有精彩阐述。然而,他最伟大的成果,应该是发表于1872年、与亨利·高恩·萨顿(Henry G. Sutton)共同完成的关于慢性肾炎中“动脉微血管纤维化”的研究,这是对小动脉硬化性肾萎缩的首次清晰描述。虽然格尔和他的同事没有像我们现在这样区分慢性肾炎和小动脉性肾硬化症,但他们正确地强调了肾萎缩与小动脉普遍性增厚的关系,其中的后一现象他们介绍为著名的动脉硬化的一种特殊类型。

插图XXXIX 詹姆士·佩吉特爵士(1814-99)

朗文格林公司(Longman's.Green and Company)惠赠

盖伊医院的竞争对手圣巴瑟罗缪医院及医学院(St. Bartholomew)的外科医生詹姆士·佩吉特爵士(Sir James Paget,1814-99)极大地促进了外科病理学的发展。他分别在1851年和1863年出版了《肿瘤讲堂》(Lectures onTumors)和伟大着作《外科病理学》(SurgicalPathology)。1871年一次尸检时的伤口感染使他在丧失行动能力三个月,他因此受到启发写了《解剖的毒性》(Dissection Poisons)的专题论文和讲义。有两种疾病以佩吉特的名字命名,以纪念他的首创性描述,分别是湿疹样乳癌(1874)及畸形性骨炎(1877-82)。

另有两位推动了外科病理学进步的外科医生值得在此一提,他们是本杰明·布罗迪爵士(Sir Benjamin Brodie,1783-1862)和乔纳森·哈钦森爵士(Sir Jonathan Hutchinson,1828-1913)。布罗迪在骨和关节疾病方面有重要观察发现,哈钦森尤以研究先天性梅毒引起的皮肤红斑闻名(慢性角膜炎,切牙缺口,内耳疾病,一般合称“哈钦森三联征”)。

而在这时的美国,病理学才刚刚启航。这个国家的医学早期发展大都围绕着宾夕法尼亚大学,学校教务长威廉·佩珀(William Pepper,1843-1898)领导建立了美国医学教育的许多先例。佩珀编纂了第一部大型的《美国医学系统》(American System of Medicine,1886)。在病理学中,他以最早描述恶性贫血中的骨髓变化(1875)着称。这一疾病随着1855年艾迪生的描述进入人们的视野,1872年苏黎世的比尔默(Biermer)再次描述了它。孔海姆在对佩珀的描述不知情的情况下,于1876年研究了比尔默的一个病例组织,提到了骨髓的变化。诺伊曼、瓦尔代尔和彭费克在白血病方面的工作,以及孔海姆对假白血病的辨别(1865)给佩珀留下了深刻印象,他在阐述恶性贫血的优秀论文中总结:“脾脏、淋巴腺和骨髓等主要造血组织的功能障碍”是所有这些疾病的根源。

继塞缪尔·格罗斯(Samuel Gross)之后,美国第一本重要的病理学教科书出自弗朗西斯·德拉菲尔德(Francis Delafield,1841-1915)和特奥菲尔·米切尔·普鲁登(T. Mitchell Prudden,1849-1924)之手,二人分别是纽约哥伦比亚大学内外科医师学院的医学实践教授和病理学教授。该书自1885年问世以来已多次再版。

威廉·奥斯勒爵士(Sir William Osler,1849-1919)和威廉·亨利·韦尔奇(William Henry Welch,1850-1934)对美国病理学影响更大。奥斯勒出生和受教育都在加拿大,他将最优良的英国学术传统带入了美国医学,并有着超常的教学能力。他先后任教于麦吉尔、宾夕法尼亚和约翰霍普金斯大学,是新大陆杰出的内科学教师。他强烈认识到理解病理学对于医学进步的绝对重要性,本人对这一学科也作出了许多小的贡献。威廉·韦尔奇长久以来被尊为美国病理学的教务长,他的主要成就在实验病理学领域,将在后面的章节介绍。

接下来我们将翻开华丽的一页,进入使病理研究产生重大转折的一段历程——细菌学的兴起,它与本章记述的事件发生在同一时期。

十一、细菌学与免疫学的兴起

十九世纪最后四分之一,病理学的发展异常繁荣,这不仅是因为病理组织学的延伸和实验生理、病理学的进步,更是由于病原学的重大发现。新兴的细菌学解决了某些困惑了医学界二十个世纪的重要问题。

传染并不是一个新概念,人们自古就对此有明确的认知。鼠疫与梅毒所表现出的明显传染性就不可能被忽略。外行如薄伽丘(Boccaccio,1358)和笛福(Defoe,1722),他们广为流传的作品中就包含了关于鼠疫的医学观念。弗拉卡斯托罗论传染的着作和他对梅毒的专门研究,以及其后关于这一主题数以百计的论文,都明确了梅毒传播所具有的传染性。十二到十四世纪的可怕灾祸麻风病也被认为是可传染的,而隔离措施的有效性也证实了这一点。人们确曾将传染归咎于活的病毒,并进行调查研究以验证这种关于活触染物的猜测,亚塔那修·基歇尔(Athanasius Kircher)和安东尼·冯·列文虎克(参见第四章)就在他们简陋的显微镜下发现了肉眼不可见的生物。

十八世纪早期,人们热议传染病的特异性,关于传染方式的各种意见盛行一时。特异性传染与免疫学说的先驱、英国乡村医生托马斯·富勒(Thomas Fuller,1654–1734)用别具一格的方式表达了他的观点:“鼠疫不会引起天花,天花不会导致麻疹,它们也不会产生水晶或水痘,就像母鸡不会生出鸭子,狼不生羊,蓟不结无花果;因此一种疾病也不会帮助人体预防另一种疾病。”

免疫的概念同样古老。古人发现某些疾病发作一次后会保护人体免受再次的侵害。几个世纪以前中国人就实际应用了这一知识,他们通过接种脓疱物质有意将天花从一个人传到另一个人,由此导致的病状较轻,但能对此后的自然传染产生免疫作用。这种“人痘接种术”后来在整个文明世界得到了广泛应用。

免疫学的真正建立是在爱德华·詹纳(Edward Jenner,1749–1823)引进疫苗接种之后。詹纳是一名英国医生,也是约翰·亨特最杰出的学生之一,他发明的天花免疫法同样有效且比人痘接种术安全得多。当时的英国农村流行一种说法,正如一名奶场女工所述:“我不会得天花,因为我曾患牛痘。”受到启发的詹纳决定通过直接试验来验证其真伪。1796年五月他将一名挤奶女工手臂上的牛痘浆液接种到一名健康男孩身上,接着在七月给他接种真正的天花病毒,结果这名男孩没有发生天花。

这一试验通过诱发一种无害的损伤来预防相似但严重的疾病天花,其预实验的成功为更大范围的重复验证提供了依据。1798年詹纳发表了首批二十三个案例的研究,并根据注射物的来源(vacca,牛)将这种方法命名为“疫苗接种(vaccination)”。其价值立刻得到认同,人们在欧洲和美洲开始了大规模接种,一度几乎传遍全球的天花在很短的时间内成了所有文明社区的罕见病。除了霍姆斯和泽梅尔魏斯(第八章)强调的分娩时单纯的清洁之外,医学中再没有别的预防法曾取得与此同等的成功。

詹纳这一成就不亚于麻风和鼠疫中隔离措施的成功,是实证观察和推演的结果。要想在传染病的控制上取得进一步的科学进展,则需要仪器和方法的辅助,这些在詹纳的时代尚未出现。只有在显微镜经过改良后,这种进步才可能实现,而如果没有化学合成染色剂的辅助,即便有显微镜也只是徒劳。

插图XL 爱德华·詹纳(1749–1823)

微生物的发现也仅是跟上了工具发展的步伐,人们在显微镜下发现的首先是相对较大的寄生虫,很久之后才是更小的细菌。1810至1830年间,著名的消色差透镜问世,此后不久人们就陆续发现了较大的寄生虫。1839年柏林临床医生约翰·卢卡斯·舍恩莱因(Johann Lucas Sch?nlein,1793–1864)找出了黄癣的病因,1842年他的助手雷马克用舍恩莱因发现的微生物使自己患上了这种疾病。很快人们逐渐检出了其他的皮肤寄生虫,同时也发现了现知与曲霉病和放线菌病有关的真菌。这期间,意大利医生阿戈斯蒂诺·巴锡(Agostino Bassi,1773–1856)已明确显示了某些微生物与蚕僵病之间的因果关系(1837),并预言天花、鼠疫、梅毒和其他人类疾病的致病菌来源于动植物。

德国的亨勒立即认可了巴锡工作的重要性,别的许多地区也同样迅速地接受了他的理念。事实上,关于疾病微生物传染的意见不断涌现,其速度之快令亨勒感到必须对大量累积的推测设定一些限制,尽管他曾预言微生物学将为病理学中许多晦暗的领域带来病因学的光明。在著名论文《论瘴毒与传染》(On Miasms and Contagion,1840)中,他制定了微生物与疾病之间病因关系成立的基本条件,后来科赫将此拓展为细菌学的基本法则。亨勒总体上强调了(1)须证明某种疾病与其假定的病原寄生物恒定相关,且该寄生物不存在于其他疾病中;(2)须能获取该寄生物并将其与其他微生物分离;以及最后(3)须证明分离出的病菌具有致病力。他还做了很多工作以控制人们对新近发现的病菌的滥用,这种情况当时已经在发生。

此后不久就有一种疾病满足了以上大部分条件,其发现者是卡西米尔·戴维恩(Casimir Davaine)。1850年他在一头死于炭疽病的绵羊血液里观察到一种特殊的微小杆状物,并进行了记录,当时他对此并不怎么重视,直到巴斯德关于微生物发酵的观点发表之后,他才于1863年以极大的热情重新回到了这一主题上。戴维恩很快证明,通过接种患病动物的血液,即便已经稀释了一百万倍,该疾病也能够从患病动物传到健康动物,而接种来自另一健康动物的不含前述小杆状物的血液则无法传染这一疾病。炭疽致病菌作为最大的细菌之一,在细菌学起步阶段屡次推动其发展,巴斯德与科赫都发表了有关它的重要著作。

插图XLI 路易·巴斯德(1822–95)

插图XLII 爱德温·克勒布斯(EDWIN KLEBS,1834–1913)

菲尔丁·哈德孙·加里森中校(Lt.Col. Fielding H.Garrison)惠允复制

正是这两个人,赋予了感染研究最大的推力,值得一提的是,他们当中首先进入这一领域的一位既不是医生也不是有经验的生物学家,他接受的是最好的化学训练——与细菌学有相当的差距。路易·巴斯德(Louis Pasteur,1822–95),生于侏罗省的小镇多勒(D?le),在巴黎高等师范学院接受预备训练时开始研究化学,在校期间以此为主要兴趣,1847年毕业。

毕业一年后,他到第戎(Dijon)任物理学教授,在这期间,他发现可以通过发酵来分离能使光偏振面向相反方向旋转的两种酒石酸,这一发现成为之后他在细菌学领域所有辉煌研究的起点。此前他已经依据结晶的原理分离了这两种酒石酸,而这次他发现其中一种在发酵中被破坏了,而另一种保留了下来。这项发现开辟了一条道路,使人们能够更准确地理解发酵活动的本质。

自此他对发酵这一主题整体产生了浓厚的兴趣,控制啤酒和葡萄酒不良发酵的体系由此产生,该体系对法国工业具有重要意义。现在的“巴氏消毒法”即起源于这些研究。此外,他对法国南部的一种新型蚕病——微粒子病进行了微生物病因调查,并倡导在蚕种的运输和使用过程中采取合适的隔离措施,事实证明这项工作对他的国家亦具有和发酵控制体系同等的价值。

与此同时,他还对自然发生说进行了巧妙的研究。这是一个老话题了,科学上一直争论不断。1668年,意大利医生、博物学家弗兰塞斯克·雷迪(Francesco Redi,1626–1694)证明了苍蝇在腐肉中产卵,这曾一度令相信腐肉自发生出幼虫和蛆的人无言以对。然而,不断有新的证据出现,支持腐败物中自发产生微生动物的观点。另一名意大利人、优秀生理学家斯帕兰扎尼神父(Abbé Spallanzani,1729–1799)推翻了新兴的原始生长力学说,该学说认为存在一种可产生生命形式的原始力量。甚至哲学家伏尔泰也加入了这场争论,尖刻地抨击了自然发生说的信奉者。但这种信仰仍然没有消除。动物细胞学说的建立者泰奥多尔·施旺也反对这一理论,与斯帕兰扎尼相似,他证明了通过适当加热可防止有机物腐败(1836)。

虽然如此,到1860年,这个难题仍鲜活如初。随着巴斯德对发酵研究的愈加投入,这个问题也变得越来越紧急,以至于在其得到解决之前,他对发酵类型特异性的研究结果显然将不具意义。在发表于六十年代早期的一篇重要着作中,他击退了所有反对意见,真正为细菌学的建立扫清了道路。他的实验结果对该学科的理论发展至关重要,而他在实验中设计出的保持液体无菌的方法对学科技术的进步同样影响深远。

这些研究不可避免地将巴斯德引向了传染病研究。他将关于发酵的想法延伸到腐败这一主题,吸引了英国外科医生约瑟夫·李斯特(Joseph Lister,1827–1912)的注意。一直到1870年,伤口大量化脓仍被当成是好事,即便不像以前那样用污物刻意促成。李斯特很快证明,预防伤口及手术过程中微生物滋长的措施整体上防止了化脓的发生,使伤口得以一期愈合,将疤痕以及病人的痛苦和生命危险降至最低。现代无菌外科手术从此开始。

微生物致病的特异性是发酵类型特异性的合理延伸。巴斯德表示,接触一种疾病后不会随之发生另一种疾病,就如同向啤酒中加入已知能导致一种特定啤酒“病”的细菌不会诱发其他病情。在如此广袤的领域,没有人能够仅凭一己之力充分验证和拓展自己的理念,但巴斯德得到了一批优秀同事的帮助,并因此很快找出了引发感染过程的细菌。

然而,比单纯地发现和分离细菌更重要的,是他发明的炭疽与鸡霍乱的特异性免疫,其方法是分别给牛和家禽接种经过加热、干燥或以其他方式“减毒”的致病微生物。他最大的成功则在狂犬病方面,确定了感染的部位从而找到了免疫物质的来源,但未能检测到致病菌。巴斯德研究所遍布世界,其中多家的负责人都是他的优秀学生,这些是对巴斯德最大的纪念。

如上,通过法国人巴斯德的毕生工作,细菌学和免疫学的许多早期理论建立了起来。而学科实践则在伟大的德国人罗伯特·科赫(Robert Koch,1843–1910)的手中得到了更深入的发展。科赫是汉诺威人,1866年毕业于哥廷根,之前提到,当时雅各布·亨勒是那里的解剖学教授。我们在前几页中总结了亨勒在细菌学上的超前观点,这些见解对科赫产生了深刻的影响。毕业后科赫开始了医学实践,但仍保持着对微生物及其作用的特殊兴趣。他的第一批研究是关于炭疽致病菌的生活史及感染能力。在一项杰出的工作中,他分离出戴维恩及其他人曾观察到的微小杆状物,在动物体外进行连续多代人工培养后,他将培养物注射到动物体内,发现仍能重现这一疾病。结果发表之前科赫将它们递交给了一位在植物细菌研究领域已经成名的人物——具有影响力的布雷斯劳植物学研究所主任费迪南·科恩(Ferdinand Cohn,1829–98),科恩立即邀请科赫前来演示他的工作。这次演示面向优秀的布雷斯劳团队,标志着细菌学新纪元的开始,它给孔海姆和魏格特留下了深刻的印象,后来这两人的着作都表现出与科赫的惊人一致性。

插图XLIII 炭疽杆菌

来自科赫《炭疽病病因》(Ätiologie der Milzbrandkrankheit,1876)

科赫对人们认知疾病细菌学有三个层面的贡献:他开发了检测和纯培养细菌、将其与所有其他种类分离的方法;他界定了确认某种细菌是特定疾病病原的条件;以及最后,对于具体的致病菌,他本人也有一系列重要发现。

这其中的第一层,他使用了卡尔·魏格特(Carl Weigert,1845–1904)提出的方法,后者是给组织中的细菌染色的第一人。上章我们看到,在1871年的天花研究中,魏格特已经用从胭脂虫中获取的动物染料洋红对细菌进行了染色,现已知这些细菌仅仅是天花脓包的继发性感染菌。1875年,德国的苯胺染料化学已取得巨大进展,魏格特在研究一名新生儿脐带周围的溃疡时发现脓液中存在小颗粒团,这些物质正是细菌,他用新的苯胺染料甲基紫对它们进行了漂亮的染色。科赫发现几乎所有细菌都能被热固定在一张玻片上,并很容易用这些新染料染色。

相比于检测细菌,科赫分离纯种细菌的方法更加了不起。他在1881年描述了这些方法,当时不朽著作《伤口感染》(Wound Infection)已确立了他的学术地位,使他成为前途在望的德国细菌学家,孔海姆与其他人也对此表示了认可,为他争取到柏林帝国卫生部的任命。此前科赫曾使用液态的肉汤来培养微生物,但当所有细菌在这种营养液中同样生长良好时,要将不同种类分离开来就很困难。一种巧妙的方法解决了这个难题。他向温热的肉汁中添加明胶,然后加入混合细菌,使之与这种液态混合物充分混匀,接着任液体冷却凝固。在接下来的两三天内,不同细菌就会长成分散的单个菌落,每一个都是纯种菌株,能够从“明胶板”上部分转移出来,在新的培养基中无限生长而不再与其他微生物混合。

科赫对伤口感染的研究确定了感染和化脓过程中细菌的高度特异性,其后的工作证明这些细菌在后续所有世代中能够保持纯种繁殖,从而强化了这一论点。发明特殊分离方法的第二年,他取得了在具体病菌方面最重要的发现--结核病原。在前面的章节我们看到,该疾病的各种不同表现自始就给医生带来了很多困扰。雷奈克曾最终将痨病划归到单一疾病的行列,并公开反对认为它是多种炎症后遗症的流行观点。后来的权威人物微尔啸反对这一理念,将结核病分为两大类并认为其中一种来源于此前所患的炎症。但是,另一名法国人让·安托万·维尔曼(Jean-Antoine Villemin,1827-92)很快提出了一项惊人的证据:只需简单地将伤口中的物质注射到正常动物中,结核就能不断地从人传给动物,从一个动物再传给下一个动物。然而,这一强有力的证据却未能获得认可,直到微尔啸自己的学生朱利叶斯·孔海姆(Julius Cohnheim,1839-84)以无可置疑的方式证实了这个事实:他将结核物质接种到兔子眼球的前房,这个部位的病理变化每天都可以观察得到。

凭借着耐心与独创的技术,科赫发现了该领域前辈未能捕获的病原微生物,最终完成了对结核病的描述。发表结果时,他提出了对这门学科至关重要的科赫法则,即一种微生物需要满足以下条件才能被判定为某种疾病的病原:(1)必须恒定地与这种疾病相关,(2)必须能够从病损部位获取并与其他微生物分离,(3)其纯培养通过接种必须能使适当的动物发生同样的疾病,以及最后(4)在人为导致的疾病损伤部位能够再度找到这种微生物。

插图XLIV 结核损伤与结核杆菌

来自科赫《结核病病因》(Ätiologie der Tuberkulose)

其后每年他都有新的成就。1883年,作为德国霍乱派遣队的领队,科赫在东方发现了霍乱弧菌,从而找到了方便有效的霍乱检疫控制方法。其他较为次要但仍然值得注意的发现继续填充着他余下的年岁。他在细菌学领域逐渐占据了与微尔啸在病理学中相当的地位,两人都在本国获得了国家的最高认可,也在各自的学科分支赢得国际声誉。科赫的学生延续了他的辉煌成就,正如同微尔啸的学生将细胞病理学发扬光大一样。

但是,在细菌学早期将这门新兴学科与病理学连接起来的却是另外一个人,甚至可以说是这两人的竞争对手。他就是爱德温·克勒布斯,前面我们已经留意到他在病理学上的全才。现认为具有感染性的重要疾病,早在当时就很少能够逃过他的法眼;他与科赫、比尔罗特一样,都属于细菌与创面脓毒症关系的首批研究者;他是最早用过滤的方法对液体进行消毒的人之一,几乎不比巴斯德和钱伯兰(Chamberland)晚;他比科赫更早尝试使用固态的细菌培养基。克勒布斯似乎具有一种特别的天赋,为每一门科系开辟道路,然后撤出赛场留与他人建功立业。他很早就开始调查伤寒热与结核的病原菌,也几乎成功,但真正得出明确结论的研究只有白喉--其致病菌常被称为克吕二氏杆菌。他还是通过喂食进行传染病传播实验的先驱。克勒布斯犯下了许多有据可查的错误,但他异常的勤勉和众多的实验成果给予了同一领域其他人莫大的启迪。

十九世纪八十年代,人们揭晓了大多数传染病的具体病原菌,也终于掌握了必要的工具和方法,研究活动如火如荼。所有疾病的致病菌都将被发现,发现后就能治疗。除却少数无可避免的退化肉体似乎必须承受以外,疾病,将被彻底清除。幸福时代仿佛近在眼前。

科赫的学生和助手们在这部分工作中扮演了重要角色。其中之一的弗里德里希·吕夫勒(Friedrich Löffler,1852-1915)与克勒布斯同为白喉杆菌的发现者,除此之外还发现了鼻疽病杆菌,为不断增长的病原菌列表又添了一笔。1880年卡尔·约瑟夫·埃贝特(Carl Joseph Eberth,1835-1926)描述了伤寒杆菌,1884年科赫的另一名同事格奥尔格·加夫基(Georg Gaffky,1850-1918)分离出它的纯培养,共同为伤寒热的漫长历史续写了新的篇章。

1871年挪威人阿莫尔·汉森(Armauer Hansen,1841-1912)发现并描述了麻风损伤中的特殊微小杆状物,1879年柏林细菌学家及性病专家阿尔伯特·奈塞尔(Albert Neisser,1855-1916)将它归类为细菌,这与奈塞尔在淋病脓液中发现淋球菌是同一年。肺炎球菌现已知存在多种类型,也曾在早期被多次观察到,最早对它进行描述的有巴斯德、美国陆军军医处处长乔治·米勒·斯腾伯格(George Miller Sternberg,1838-1915)以及德国的阿尔伯特·弗兰克尔(Albert Fränkel,1848-1916)。克勒布斯,照例,显然比他们中的任何一个都更早见到这种微生物,安东·魏希瑟尔鲍姆(Anton Weichselbaum,1845-1920)则留有最好的描述之一。魏希瑟尔鲍姆是罗基坦斯基学派第四位任职维也纳病理解剖学教授的人,在细菌学中主要以1887年发现急性脑脊膜炎的病原菌脑膜炎球菌闻名。

1884年哥廷根的亚瑟·尼科莱尔(Arthur Nicolaier)发现了破伤风杆菌,就在意大利的卡洛(Carlo)和拉托尼(Rattone)证明该病的传染性后不久。其纯培养则在1885年由受训于德国的优秀日本细菌学家北里柴三郎(Shibamiro Kitasato)首次获得。在1894年开始于香港的黑死病大暴发中,北里和亚历山大·耶尔辛(Alexandre Yersin)同时独立发现了瘟疫的病原,从而使人们长久以来探索的又一最古老最著名的疾病病因大白于天下。身处埃及的科赫、卡特里斯(Kartulis)与美国的奥斯勒及其同事确定了热带痢疾的病原阿米巴,此前不久,另一名日本人志贺洁(K. Shiga)在粪便中寻找阿米巴无果,却在日本的痢疾样本中分离出一种杆菌,即此后以他的名字命名的痢疾志贺氏菌。1900年西蒙·弗莱克斯纳(Simon Flexner)分离出了一种不同的痢疾杆菌菌种。葡萄球菌和链球菌是伤口感染中最普遍的入侵者,它们的早期描述则包含有许多人的功劳。

最令人惊讶的是,早在伏拉卡斯托罗的作品发表之时就已成为活触染物理论主要支柱的梅毒,其病原却直到二十世纪才被发现。热切的年轻细菌学家前赴后继地提出一个又一个病原,结果都撑不过一个月。1905年皮肤病学家拉沙(Lassar)收集了过去二十五年里报道过的一百二十五种病原,而同年,比前辈们拥有更先进技术的原生动物学家弗里茨·绍丁(Fritz Schaudinn,1871-1906)和皮肤病学家埃里希·霍夫曼(Erich Hoffman)就发现了真正的病原--梅毒螺旋体。

与此同时,免疫学和预防免疫也取得了巨大的进展。这两门学科的进步带来的首先是体液病理学的又一次复苏,接着是与之相冲突的固体病理学的重现,最后二者取得了一种清晰、或许是长久的调和。新的体液病理学随着特定细菌毒素和抗毒素的发现而兴起。1888年巴斯德的两名学生埃米尔·鲁(émile Roux)和亚历山大·耶尔辛发现培养了白喉杆菌的营养肉汤具有毒性。几乎同时北里也表示,他本人所分离出的破伤风杆菌,其培养物在过滤除去所有细菌后仍对动物有剧毒,从中发现了一种特殊毒素。两年后,在科赫的研究所,埃米尔·贝林(Emil Behring,1854-1917)和北里发现,将这种毒素注射到动物体内一段时间后,这些动物的血清会获得中和毒素的能力,因此再向它们注射通常情况下足以致死的剂量时,这些动物能够免受侵害。不仅如此,如果将免疫动物的血清注射到另一动物体内,它同样能保护后者抵御该毒素。

几个月里人们心情渴切,似乎即将通过使用特定的抗毒素征服传染病。与破伤风抗毒素同时发现的还有白喉抗毒素,由贝林和他的同事开发。小规模的实验室试验很快在世界范围内、在人身上得到确认,各国的白喉发生率急剧下降。这一成功可能是疾病治疗所取得的所有成就里最光辉灿烂的。然而,不久之后人们就悲哀地认识到最初的希望过于乐观了,因为他们发现抗毒素治疗仅适用于较少数的传染病。

但人们仍很快发现,体液防御不仅针对细菌毒素,还能抵抗病菌本身。1889年汉斯·毕希纳(Hans Buchner)通过证明血液本身的杀菌能力解释了其抗腐蚀性,这一特性曾给约翰·亨特留下了深刻印象。1894年理查德·法伊弗(Richard Pfeiffer)发现,将霍乱弧菌注射到对其免疫的豚鼠腹腔后,它们很快就丧失了运动能力,逐渐颗粒化,最终变成碎片;将同种细菌引入正常动物则不会发生类似的分解现象;这说明,免疫动物的血清获得了一种新的能力,能够造成这种破坏。

许多研究人员几乎在同一时期观察到与此相关的“凝集”现象,即细菌或细胞在对其免疫的动物血清的作用下所发生的凝集和粘附。1896年马克思·格鲁伯(Max Gruber)和赫伯特·达拉姆(Herbert Durham)发现,通过与已知抗血清的反应可鉴定从病人身上分离出的细菌。费尔南德·维达尔(Fernand Widal)则反过来指出,可以用已知种类的细菌测试病人的血清,通过这种方式辨别其所患疾病。检测伤寒症著名的格鲁伯-维达尔测试就是这些研究的成果。

一年后鲁道夫·克劳斯(Rudolf Kraus)发现了一个与凝集现象密切相关的反应,当他将细菌培养物的清滤液与该细菌的抗血清混合时,混合液出现浑浊或沉淀。他将这一现象称为“沉淀素反应”。由于具有很强的特异性,该反应很快被用于蛋白质、尤其是血痕的鉴定。

所有这些发现都使人们对体内的液体成分产生了新的见解,并无可置疑地证明了它们在疾病中的重要意义。由此看来。希波克拉底学说似乎彻底回归。当然,阻止接触传染病发生的不是浓度适宜的胆汁和黏液,而是体液中适量的特殊防御物质。然而,与之相对的固体病理学说也进展顺利。俄国人埃利·梅奇尼科夫(Elie Metchnikoff,1845-1916)在敖德萨(Odessa)时曾证明液体中的变形虫样细胞能够吞噬固体颗粒(1884)。后来梅奇尼科夫慕巴斯德之名来到巴黎的巴斯德研究所,在这里很快证明了血液中的白细胞能够且偶尔确实吞噬和破坏了致病细菌。他将这些细胞命名为“phagocytes(吞噬细胞)”(来自κύτος,细胞,以及ϕαγεîν,食用),将吞噬细菌的过程命名为“phagocytosis(吞噬作用)”。现如今连小学生都知道的身体清道夫的概念即由此而来。

因此,在短短十年内,抵御细菌感染的机制就有了两种解释,事情变得难以理解。毕希纳、法伊弗和其他人发现,血液在产生免疫之前已经可以在一定程度上消灭细菌,产生免疫之后则效果更好。梅奇尼科夫证明这种情况同样适用于他所发现的吞噬细胞。两种理论都可以解释所谓的“先天”或原始免疫,以及通过特异性免疫接种获得的免疫。而这个看似疑难的问题很快就在J.丹尼斯(J.Denys)和莱克里弗(Leclef)的工作中得到了解决,二人于1895年证明,对特定疾病免疫的动物血清显著促进了吞噬细胞对该疾病致病菌的吞噬作用。

这项研究得到了其他人的确认,尤其是阿姆罗斯·赖特爵士(Sir Almroth Wright)和他的同事,他们提出了“调理素”(来自希腊语中意为“我准备”的单词)的概念,来表示作用于细菌、使之更易受到吞噬作用的血清物质。

如此一来,体液和细胞防御学说在很大程度上得到了调和。而将两类免疫的多种现象统一到一个单一的工作系统中,则是保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich,1854-1915)的功劳。这个伟大的体系就是类比芳香烃的化学侧链所提出的著名的“侧链”理论。埃尔利希将受伤的细胞比作这类芳香族化合物,赋予它们生成和释放侧链的能力,这些侧链在细菌入侵时能够保护细胞。以此为基础他建立了针对病菌及其毒素的“抗体”的概念,这一概念现已具有充分的依据。侧链理论的一个重要特征是,保护性侧链的释放多于即刻损伤的需求,它依据的是损伤之后组织的过度修复,埃尔利希的表兄弟卡尔·魏格特曾提醒人们对此事实引起注意。埃尔利希的假说至今经过了大量的修改,某些具体概念几乎已被遗弃,但他对繁杂多样的免疫学现象进行了细心的组织归纳,由此为这门学科带来的动力是无价的。

随着多种特殊抗体反应的发现,新兴的免疫学取得了巨大进步。朱尔斯·博尔代(Jules Bordet)曾提出一般免疫反应的物理化学假说,受到广泛追随。1900-1902年他和奥克塔夫·让古(Octave Gengou)发现,对特殊红细胞免疫的动物血清获得了溶解同类其他细胞的能力,这一发现具有特殊意义。他们注意到有两种成分在这一反应中发挥了作用,即“抗体”和“血清补体”,它们都包含在血清中,因此提出了“补体结合反应”。1906年经过奥古斯特·瓦色尔曼(August Wassermann,1866-1925)的修改后,这一反应在梅毒的诊断中得到了大量应用。

现已知,对某种蛋白产生免疫的动物,其血清在补体结合与沉淀素试验中能够同这种蛋白发生反应,如果向这种免疫动物的血流中注射少量该种蛋白,则免疫动物可能陷入强烈的休克。查尔斯·里歇(Charles Richet)在1912年将这种现象命名为“anaphylaxis(过敏反应)”(来自ἀνá与ϕυλáσσειν,提防)。系列相关现象如今统称为广义的“变态反应(allergy)”和“过敏(hypersensitiveness)”。

即使只对最显著的现象作这样简短的总结,我们也很容易看出,免疫学成为一门独立学科不过短短几十载,却已然达到了不同寻常的复杂程度,其各个分支每时每刻都在不停延伸。

细菌学和免疫学不断发展之时,在与之相关的领域,包括非细菌类寄生虫造成的人类感染和寄生虫病的传播,人们也取得了同样丰硕的研究成果。疟疾是人类的大敌之一,长久以来一直被视为一种特殊病,其病原寄生虫揭晓于1880年,发现者是驻阿尔及尔的法国军医阿方斯·拉韦朗(Alphonse Laveran)。而这一疾病的传播方式则仍然存疑,直到1897-1898年,罗纳德·罗斯(Ronald Ross)在印度发现了蚊子在此过程中所起的作用。这一工作得到了巴蒂斯塔·格拉西(Battista Grassi)和其他意大利人的确认和进一步发展,他们阐明了蚊子中的按蚊品种在人际传播中扮演的角色。

这些最终成果来自于多项极其重要的研究,其中两项就曾为昆虫传播途径的发现指明了道路。早在1879年,英国的帕特里克·曼森爵士(Sir Patrick Manson)就证明了蚊子是最常见的热带丝虫病病原寄生虫的携带者,在很大程度上,也正是曼森的建议和鼓励最终促成了罗斯疟疾研究的成功。另一个开拓性的发现是在美国,西奥博尔德·史密斯(Theobald Smith)找到了“德克萨斯牛瘟”的病原寄生虫,并发现牛蜱是该病在感染和健康牛之间传播的媒介(1893)。

疟疾通过蚊子传播这一事实的确认开启了人类解答其他热带病之谜的大门。其中最光辉的成就之一来自于1900年一支美军调查团的努力。这支团队由沃尔特·里德(Walter Reed)、詹姆斯·卡罗尔(James Carroll)、亚里斯泰迪斯·阿格拉蒙特(Aristides Agramonte)和杰西·W·拉齐尔(Jesse W.Lazear)组成,他们将黄热病未知病原的传播来源追溯到一种现称埃及伊蚊的蚊子。为了证明这点,他们进行了严酷而艰苦的试验,在此过程中,卡罗尔轻度染病,而拉齐尔献出了生命。距今更近的一些年,人们发现了众多其他疾病的昆虫传播途径,亦因此得以实施有效的控制办法。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1204663.html

上一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(5)

下一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(7)