博文

[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(3)

||| |

四、十七世纪的病理学

十六世纪,解剖学取得革命性进展,为病变的准确识别奠定了牢固基础,常规解剖和以探测病变为目的的尸检都变得普遍,而活字印刷术的发明则使这些解剖学的新发现成为人人开卷可及的知识。这些记录最初到处分散,掩埋在不相干的材料里,但很快出现了一批汇编者,他们收集这些尸检资料,常用它们来补充自己的观察发现。遗憾的是,这些人大都关注稀奇和罕见的病例,而这类信息无法用来构建一种系统性的病理解剖学。然而,也有少数人明智地抓住了重点,把注意力放在常见病上。让·费内尔就是其中之一,这位杰出的医生编纂了一部《医学体系》(System of Medicine),其中的《病理学》是该学科第一本教科书,而病因和发病机理则仍然没有脱离盖伦和阿拉伯的思想体系。

十七世纪,在宗教冲突、三十年战争和英国革命的混乱中,科学与文学蓬勃发展,威廉·哈维(William Harvey,1578 – 1657)的著作《心血运动论》(De Motu Cordis et Sanguinis ,1628)问世,对普通病理学产生了无可估量的影响。要真正了解这部作品的意义,我们必须认识到一个事实:如果人们继续对血液循环一无所知,信奉动静脉系统简单的往返运行,他们将永远无法发现或理解致命性出血、被动充血、水肿与全身浮肿、栓塞、梗死、脓血症、粟粒性肺结核与肿瘤生长等重要现象,以及与此相关的所有异常。在病理学中,有史以来任何其他发现大概都不及这项成就影响深远。

哈维对病理学发展的贡献并不仅限于发现血液循环,在同一领域他另有特殊功劳。他准确地描述了一例心脏肥大病例,病因显然是主动脉瓣功能不全,因为按照哈维的记录,患者主动脉严重扩张;他还描绘了患者死前的症状。此外,他描述了一例心脏破裂病例,患者左心室有一指宽的撕裂性损伤。

任查理一世(Charles I)常任御医期间,哈维受国王之命解剖托马斯·帕尔(Thomas Parr)的尸体,这位奇人活了足有152岁。对于帕尔的真正死因,哈维的表述十分谨慎,但他表示,如果帕尔来到伦敦后仍同往常一样注意饮食,他可以活得更久。遗憾的是他没有告诉我们究竟是何种饮食令帕尔如此高寿。

十六世纪的印刷术成为病理学发展的助力,扬·卡尔卡(Jan Calcar)的精美插图出现在维萨里的《人体之构造》(Fabrica)中;距此近百年后的十七世纪,我们首次看到了病理损伤的图解。外科医生马尔科·奥雷里奥·塞维里诺(Marco Aurelio Severino,1580 – 1656)是最先采用图解辅助文字描述的人之一。塞维里诺是萨勒诺(Salerno)学院后期的一名学生,后来成为那不勒斯学院的解剖学教授,在那里长期居住并最终死于瘟疫。有人认为他是意大利外科学的改革者,他的伟大著作《论脓肿之本质》(De Recondita Abscessuum Natura ,1632)是当之无愧的第一本外科病理学教科书。

这是一本关于肿胀(swelling)的专著,但仍使用“脓疮(abscess)”一词,我们今天所说的脓肿则被排除在外。他最擅长的大概就是肿瘤病理学,描述了两性的生殖器官肿瘤以及可能是骨肉瘤的巨型肿瘤。他将乳腺肿瘤划分为四类,其中关于乳腺瘤(Mammarum strumae,区别于硬癌)的记录是对该器官良、恶性肿瘤最好的早期讨论之一。

插图VII 肱骨肿瘤

来自马尔科·奥雷里奥·塞维里诺《论脓肿之本质》,1632

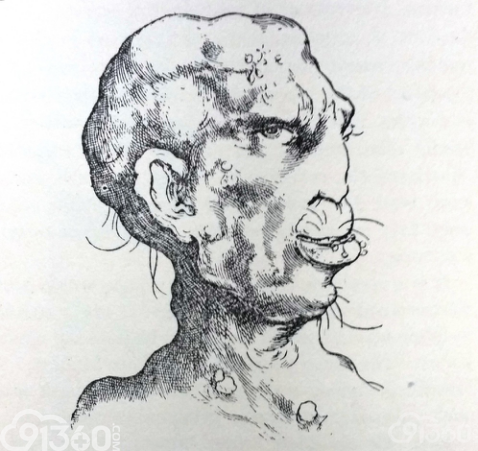

和当时所有作者一样,塞维里诺对梅毒进行了大量描述,引用了贝尼维耶尼、费内尔和劳伦·尤本图斯关于内部梅毒的论著,并谈及自身的食道与气管溃疡,以及肺部和肝脏脓肿。他描述了在那不勒斯解剖的一具尸体,病变已从原发部位扩散,破坏了左输精管和内部腺体,在腹股沟形成一个大的溃疡。但该病例很可能不是梅毒而是淋病或软性下疳,其他溃疡和脓包也不像是梅毒引起的。毫无疑问,关于“梅毒(lues venerea)”的许多早期描述实际并不是真的梅毒,当时的人们面对这种新型瘟疫一心往坏处想,其早期毒性被过度夸大,这些错误的诊断难辞其咎。

梅毒头部症状图解

来自马尔科·奥雷里奥·塞维里诺《论脓肿之本质》,1632

西班牙的权威在血腥中倾覆,荷兰共和国崛起,本已名声在外的荷兰医学院在十七世纪更加繁荣昌盛。阿姆斯特丹(Amsterdam)的尼古拉·特尔普(Nicolaas Tulp,1593 – 1674)率先享受了这场自由的甘霖。这位杰出人物师从彼得·保尔 (Pieter Pauw),后成为解剖学教授,作为伦布兰特(Rembrandt)名画《尼古拉·特尔普教授的解剖课》(School of Anatomy)的中心人物而被人们熟知。他还是一位名医,是首位在民主的阿姆斯特丹乘马车出访病人的医生。特尔普在市政活动中声望也很高,当过几任市长,现普遍认为他曾利用自己的政治影响力支持医学院的科学发展。在解剖学方面,他以发现回盲瓣(与鲍欣(Bauhin)共享这一殊荣)及对乳糜管的精彩描述著称。此外,他出版了第一部阿姆斯特丹药典。

特尔普对病理学的贡献亦毫不逊色。他对肿瘤和结石十分感兴趣,留有许多关于恶性肿瘤的记录,其中就包括膀胱癌的首次清晰描述:病人生前从直肠排出尿液,据此诊断其患有膀胱肠道瘘;死后尸检发现膀胱肿瘤,且膀胱穿孔到结肠。他描述了几例乳腺癌,并相信该病具有传染性,举例称一名女仆因长期不离不弃地照顾患有乳腺癌的女主人而患上同一疾病。他切除了一名年轻妇女的股骨肿瘤,重十六磅,无疑是一块肉瘤,但病人仍死于复发。另一记录显然是食道癌:“肿块类似癌症”,致食道狭窄,探针几乎无法穿过。此外,他准确描述了葡萄胎:“不成形的带血囊块,一点一点脱落,足有一整桶”,与另一名阿姆斯特丹医生兰姆斯维德共同享有首次描述这种肿瘤的荣耀。总而言之,他在肿瘤病理学方面见多识广,经验丰富。

特尔普的伟大著作《医学观察》(Observationes Medicae,1641)与塞维里诺的一样,内附插图。这些木版画内容包括:鼻息肉,纤维素支气管样管型(与盖伦类似,他认为这是血管的产物,“integra vena a pulmone rejecta”),肺坏疽咳出的肺部碎片(优秀),绦虫,肾和膀胱结石,脊柱裂(极好),连体婴,脐瘘,以及双角子宫积水,但可能是两侧卵巢囊肿(最后两幅也是封面图片)。

书中还描述了脑积水、眼部肿瘤、上颚溃疡、创伤、骨折、患脚气病的印度人(特尔普与邦提尔斯(Bontius)是最早描述这种疾病的人)、腿部坏疽(并未找出病因),以及死亡后不可避免的心脏“息肉”——特尔普似乎觉察到不妥,但仍在插图中画出了这种常见的变化(见插图VIII)。

插图VIII “心脏息肉”

来自特尔普《医学观察》,1641

弗朗西斯·德·勒·波伊·希尔维厄斯(Franciscus de le Boë Sylvius,1614–1672)在荷兰医学界地位更加崇高。他出生于德国汉诺威(Hanover),主要在巴塞尔(Basel)接受教育,从1648年开始直到过世,一直担任荷兰莱顿(Leyden)大学教授。在医学方面,他最著名的成就是建立了医用化学(iatrochemical)学派,和教授结核病的病理解剖学。

医用化学的基础是一种新的体液病理学,后来的威利斯(Willis)和布尔哈弗(Boerhaave)都是该学派的追随者。希尔维厄斯精通当时的无机化学,大概也很熟悉格劳伯(Glauber)关于盐的性质的发现,他信奉哈维的教义,对冯·海尔蒙特提出的身体酵素也印象深刻。基于这些,他建立了自己的生理学和疾病发生学说。

他正确地认识到,循环血中的酸性和碱性元素在正常情况下是平衡的,但他认为这些元素容易受到酵素作用的干扰从而失去平衡。近三个世纪之后,当我们回过头来看,就会发现希尔维厄斯已经清晰地阐述了酸中毒和碱中毒的概念,而我们有时还天真地认为这是现代的发明。遗憾的是,他犯了同时代许多人所犯的一个错误,试图依靠一种适用性有限的学说来建立一个包罗万象的系统。他区分了因碱或酸过量而导致的疾病,但与现代概念毫不相关,治疗病人所依据的当然也是他所认为的化学指征。发酵的本质在他看来与碳酸盐遇酸时的发泡反应没什么两样,这显然是空想出来的。拉耶评论说,希尔维厄斯将实际当作系统的关键,却没有意识到,在构建体系时,他本人是最不注意联系实际的。然而他在世时的声望和影响仍不容小觑,且他的观点虽然有误,却毋庸置疑极大地促进了生物化学的发展。

希尔维厄斯不仅仅是一名理论家,他也曾解剖过数量惊人的尸体,并首次清晰无误地发现了结节与结核病之间的关联,这一成就将令他永垂史册。关于结核病,古人准确描绘了显示其临床表现的图像,也模糊地辨认出“皮肤肿块”这种伴发症状,但在希尔维厄斯之前却从未有人发现这种疾病多发的、典型的损伤。希尔维厄斯观察到痨病患者肺部的结节,并描述了它们转变为腔洞的过程。将他的记录去芜存精,也许能够建立一套有效的结核病病理解剖学,但这种改编很可能造成误解,并掩盖雷奈克(Laënnec)的功绩,后者在此领域贡献更大。希尔维厄斯的伟大贡献之一是发现了纵隔、颈部和肠系膜的淋巴结核,但他对此感到困惑,偶尔似乎认为这些结节本身就是一种腺体,在另一组织中异常生长。不过他的陈述中也包含如下巧妙且正确的推论:“正常状态下,肠系膜和颈部两侧的这种腺体极小,但生病时它们的体积和硬度都会急剧增加。”他总结,正常情况下身体中也可能存在这种腺体,但由于体积太小而无法检测到。

病因学方面,他引证了古人的所有观点(参见盖伦,第二章),但也补充了自己的化学体液病理学,并认为体液异常是遗传性的。

在希尔维厄斯建立新的生理学说并将其整合到医学系统中时,一位同样有影响力的人物主导了快速发展的解剖学,他就是哥本哈根(Copenhagen)的托马斯·巴托林(Thomas Bartholin,1616 – 1680)。巴托林的父亲也是一位伟大的解剖学家和学者,因此他接受了最严格的学术训练,与本国著名医生大都有接触,他们当中许多与丹麦王宫关系密切。巴托林花了九年时间在莱顿、巴黎、蒙彼利埃、帕多瓦和巴塞尔学习和教授哲学、伦理学、神学、数学,最后是医学。在莱顿期间他再版了父亲的《解剖学》(Anatomy),这本书不仅成为其后五十年间欧洲医生的解剖学知识来源,还被翻译成包括中文在内的数种语言。

最后他回到哥本哈根,担任医学系三大教授职位之一的解剖学教授,在那里极受欢迎,连国王都是他的听众。他对这门学科最重要的直接贡献在淋巴方面。然而教学非他所好,1656年他退休回到位于哈捷斯提戈德(Hagestedgaard)的乡村庄园,但仍保持与学术界和司法界的联系,余生致力于写作和通信。在这段退休期间,他完成了《医学哲学报》(Acta medica philosophica,1673–1680)的编辑,这是众多杰出科学人物的论文集,已形成世界上最早的医学期刊之一。经过重印和翻译,期刊的发行面十分广泛。此外,他还出版了几本与学界人物的私人通信。

如此,巴托林做了许多工作来搭建交流出版的桥梁,这对科学进步至关重要。他天才的编辑能力和流畅的笔触远胜其个人研究,奠定了他在医学界的永久地位。他本身相当落伍,是个博学的古代学家,不加批判地轻信离奇甚至不可能的事情。女妖、长角的女人、山羊所生的男人及各种奇人怪物充斥着他的书页,与明确的学术内容并存,这些内容包括颅骨折后的脑部脓肿、糖尿病(多尿症)患者的胰腺肿瘤和其他损伤,以及尿路结石——这种情况在当时肯定比现在普遍得多,巴托林对此的描述十分准确。

这些观察有些来自巴托林解剖室中技巧娴熟的解剖员,有些出自他本人之手,更多则是他在莱顿、帕多瓦、罗马分别与希尔维厄斯、韦斯林(Vesling)、他勒斯(Trullus)一起做研究时的个人尸检记录。退居哈捷斯提戈德静养时,他本有无数机会将这些零散的记录整合成一个体系,遗憾的是巴托林并不擅长于此,他将彼得·保尔(1564–1614)观察到的“心室失调所产生黄水充满胸腔和腹腔”当作一件孤立的奇怪现象,完全不知他笔下描写的是病理学的一个伟大真相。

病理解剖学正快速赶超常规解剖学,一直以来吸引古人争相猜测的中风症的谜团也在这一时期有所破解。这一发现主要归功于沙夫豪森(Shaffhausen)的约翰·雅各布·卫普菲(Johann Jakob Wepfer,1620-1695),他是十七世纪最著名的医生之一,对头部疾病尤其感兴趣。与贝尼维耶尼类似,当行医遇到致命病例时,卫普菲也总是竭尽全力取得尸检许可,如果失败则深深遗憾,例如他曾请求对一名脑积水死者进行尸检,但任凭他祈祷或行贿,都徒劳无功(“sed nec prece nec pretio quicquam a defuncti uxore et affinibus impetrare valui”)。

目前认为卫普菲最重要的成就一是发现了脑出血与某些种类的中风之间的关联,二是检测到小血管的动脉瘤。布伦纳(Brunner)不久之后也描述了这些小动脉瘤,但正如莫干尼所说,“对于这个问题,卫普菲的描述更加清楚”,他通过尸检非常准确地揭晓了这些损伤与临床的相关性。他作品中的优秀观察记录还包括脸部和头部肿瘤、淋巴结核,以及一名男性的硬腭梅毒性溃疡,该病人六年前曾出现过严重的梅毒初始症状。

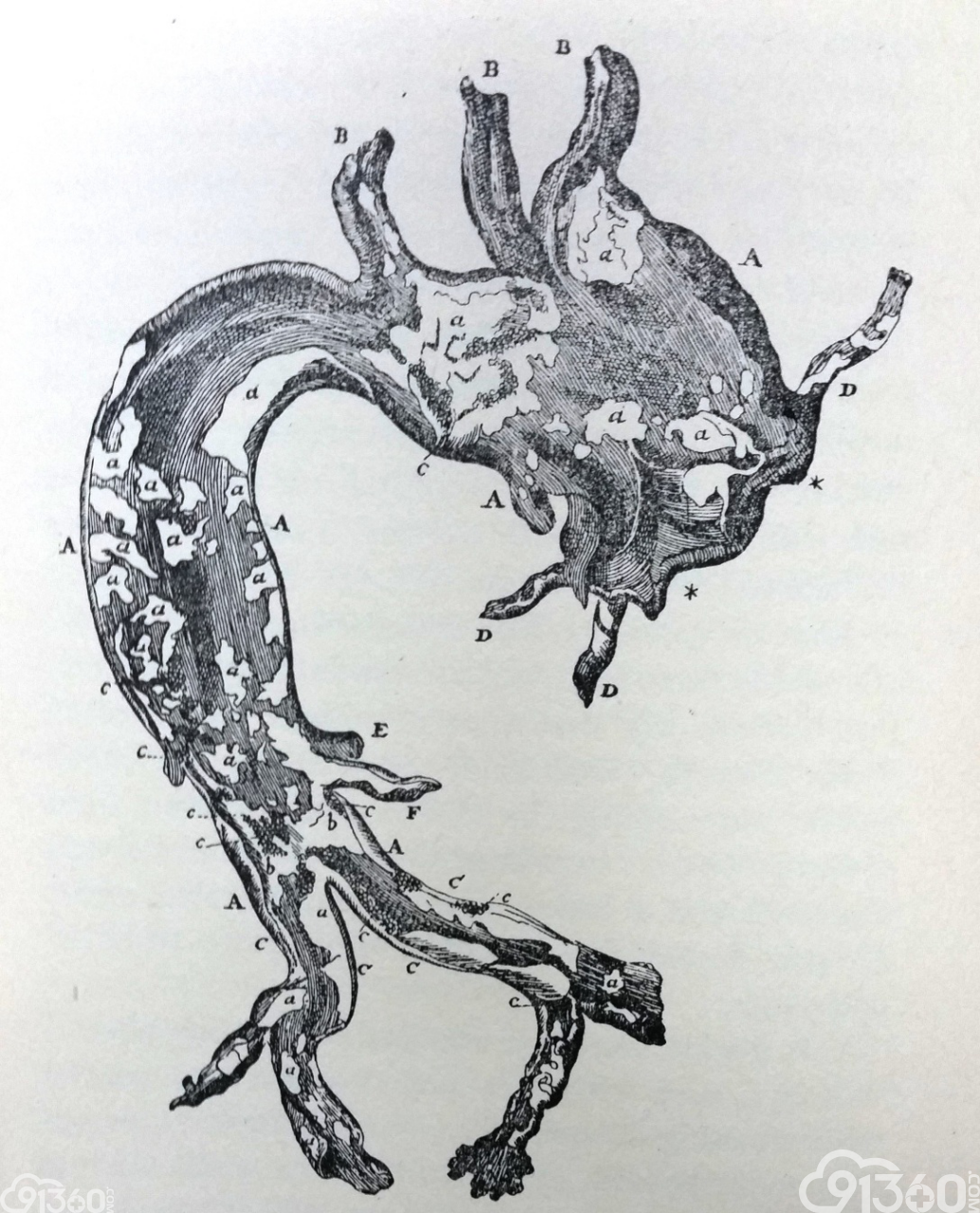

卫普菲晚年患病,他的亲人在《纪念卫普菲》(Memoria Wepferiana)一文中对此进行了描述,很好地展示了那段时期的医学智慧。这篇文章是卫普菲著作《论头部疾病》(他过世后发行的版本)的前言,记录了他的生平、游历、社会地位和最后的疾病,文章以一张图片作结,描绘了这位伟人的主动脉干,从半月瓣到股动脉(见下图)。临床上该病属于心源性哮喘(“non nisi erectus respirare potuit”),特别值得注意的是尸检“按惯例”执行,时间是1695年1月28日,由拥有荣誉头衔(Clarissimus)的普菲斯特博士(Dr.D.Pfister)主持,他是一位“极其熟练的内外科医生”,细致而准确地检查并记录了所有器官的情况。按照他的记录,逝者心脏扩大,靠近肺动脉口存在一处骨样物质;主动脉内含骨样斑块,在腹腔动脉和肾动脉附近尤为突出并难以切割,这种情况现称老年性硬化。值得一提的是这时候距离莫干尼的《论疾病的部位与原因》(Seats and Causes of Disease)问世尚有近七十五年,而后者常被誉为病理解剖学的开端。

约翰·雅各布·卫普菲(1620-95)的主动脉

在卫普菲过世后出版于他的著作《论头部疾病》(Diseases of the Head,1727)

欧洲大陆的解剖学快步前进之时,在英格兰,特定器官的解剖学知识也得到了很大提升,这主要归功于格里森和威利斯。伦敦的弗朗西斯·格里森(Francis Glisson,1597-1677)被布尔哈夫(Boerhaave)称为“有史以来最精确的解剖学家”,他的肝脏研究为准确了解这一器官的病理学提供了必要的解剖学基础。他还是一名优秀的骨骼学家,是首批清晰描述佝偻病的人之一。此外,他认识到组织的应激性,这对病理学意义尤其重大,该学说后来主要由哈勒(Haller)开拓和发展。

伦敦的托马斯·威利斯(Thomas Willis,1621-1675)因发现“威利斯氏环”而名垂青史,他的科学关注点同样并不局限在常规解剖学。威利斯是一位杰出的临床医生,也是一名科研人员,勤奋地研究与疾病相关的解剖学损伤。然而,在病因方面,他过分信奉体液理论,并偏向医用化学学说。他古怪无礼,既有仰慕者,也有势如水火的诋毁者,许多观察发现的原创性都曾引起不少争议。他生活在战乱时期,是一名坚定的保皇派,在克伦威尔(Cromwell)政权下经受了巨大的风险。王政复辟后他获得回报,成为一名教授,这使他可以不受干扰地追求他的科学爱好。

他不遗余力地研究神经系统的常规解剖学,在病理学方面最重要的观察大都与该系统相关。他确认了卫普菲的判断,即中风的本质是出血,并发表了关于抽搐症的专著。在抽搐症病因的讨论中,有些描述不够清晰,但或可理解为脑膜炎。

肺结核方面他的工作很有价值,他认为任何胸部疾病都可能导致肺结核,“如同涓涓之流汇成湖海”。他反对时下将肺结核看作“肺部溃疡损耗整个身体”的观点,指出溃疡并非总是存在,并记录了一个病例,“结节或由沙状物质组成的结石散乱分布在肺部各区域”,可推断为慢性粟粒性肺结核。

威利斯著有一本优秀的坏血病论著。他记录的“流行性痢疾”可认为是伤寒症的早期描述,他表示有些年这种疾病比鼠疫更为严重,且由于“某种感染作用于血液,呈蒸汽状或像真正的体液一样,难以同血液区分,因而无法除去;于是它推进至肠道,在动脉上破开小口,致使出现小的溃疡、渗出或流血”。这一描述现在看来有些离奇,但在十七世纪则并非不可理喻。威利斯对他所看到的病理损伤总能有所解释,他的伟大作品“行医实践(Practice of Physick)”记录的基本上都是他本人勤勉的研究和原创的观点,而不是一本像座小图书馆一样的汇编集。

理查德·莫顿(Richard Morton,1635-1698)的《痨病学》(Phthisiologia,1689)是当时关于结核病的另一伟大著作。尽管书的内容重复而矛盾,对疾病的体液学解释也不切实际,但就当时来说,书中的临床描述是十分详尽的。从他对结核肺的描述中,我们可以分辨出干酪结节性、溃疡性和钙化干酪性三种类型的肺结核,以及干酪性和溃疡性两种肾结核。但总体上,对比希尔维厄斯的结核病理学,该作品并没有增加新的有价值的内容。

这一时期英国最伟大的医学人物当数托马斯·西登哈姆(Thomas Sydenham,1624-1689),这位伟人直到52岁大龄才拿到博士学位,这点想必能令如今的医学生大感欣慰,更有勇气面对愈加繁琐艰巨的学业要求。西姆哈登视希波克拉底为偶像,本人也是一位天才的简化思维的典范。他是一名体液学者,但并非理论家,只承认观察和实践经验,认为解剖学和生理学本身很有趣,但对于执业医生的训练并不是必须的。他十分简单地把疾病设想为“旺盛的自然抵抗力祛除致病因素从而治愈病人”的过程。这种对自然治愈力的强调是他最伟大和影响最深远的教义,但他也是一名活跃的治疗学家,采用超大剂量的汞剂来治疗梅毒,并大量使用草药。他根据致病因素消除的速度和难易程度将疾病分为急性和慢性,大量记述了“血液中的炎症”,认为环境的未知影响对于疾病的起源有重要作用,但对病理学的进步并未作出什么实质贡献。

荷兰、丹麦、德国和英格兰的科学进步之时,在意大利,文艺复兴时期杰出解剖学家的传统也延续了下来,教皇和国君们都热心地支持解剖学和生理学研究,病理解剖学开始被看作一门独立的学科。罗马的乔瓦尼·里瓦(Giovanni Riva,1627-1677)是教皇克里蒙九世(Pope Clement IX)的医生,这位著名的解剖学家和外科医生为病理解剖学的讨论成立了一个专门的学会,并与一家医院联合建立了一座病理标本博物馆。里瓦本人也有很多重要的病理学发现,尤其在主动脉瘤方面。

马尔切洛·马尔皮基(Marcello Malpighi,1628-1694)大概是十七世纪意大利医学界最伟大的人物。他毕业于博洛尼亚大学,从1656年开始任教于比萨(Pisa),在比较解剖学和植物形态学这两个跨度极大的领域都很有作为。他还是一名具有说服力的作家,反对自然发生说。马尔皮基最显著的成就在于发现毛细血管和红细胞,以及在肾脏、肺和脾脏显微结构方面的精湛工作,因此他是组织学的创始人之一。显微镜进入医学应用领域也有他的功劳。

复式显微镜发明权的归属问题存在一些争议,但一般认为第一台的制造者是荷兰米德尔堡(Middleburgh)的汉斯(Hans)和扎卡里亚斯·詹森(Zacharias Jannsen)两兄弟,这台显微镜据说长一英尺半。几乎在同时,荷兰阿尔克马尔(Alkmaar)的科尼利厄斯·德雷贝尔(Cornelius Drebbel)不仅制作了一台性能更好的显微镜,而且对它进行了推广。另一名荷兰人,来自代尔夫特(Delft)的勤奋无比的安东尼·冯·列文虎克(Antonj van Leeuwenhoek,1632-1723),实现了显微镜最终的普及,确认了马尔皮基发现的毛细血管和血细胞,并对各种微观生命形式进行了重要和深入的原始观察。而这之前,富尔达(Fulda)的亚塔那修·基歇尔(Athanasius Kircher,1602-1680)利用显微镜研究腐败作用,甚至试图通过检查瘟疫病人的血液找出瘟疫的起因。他进一步发展了伏拉卡斯托罗的理论,加林森认为是他首次清晰提出了“活触染物(contagium animatum)”是传染病病因的学说。此外,阿姆斯特丹的扬·施旺麦丹(Jan Swammerdam,1637-1680)和伦敦的罗布特·胡克(Robert Hooke,1635-1703)也都为这台价值无可估量的仪器在医学界的应用作出了贡献。

马尔皮基对病理学的贡献并不仅限于开创了它不可缺少的姊妹科学组织学,在宏观观察方面他也有重要发现,不仅在红衣主教博纳凯尔斯(Cardinal Bonacairsi)的尸检报告中详细描述了主动脉硬化,还留有关于骨髓炎和疑似淋巴肉芽肿病的记录。他也犯了当时的常见错误,并写有一本名为《论心脏息肉》(De polypo cordis)的小册子。

马尔皮基死于1694年11月29日,早卫普菲两个月,死因是卫普菲曾详细描述过的中风。马尔皮基的尸检同卫普菲的一样,很好地展示了前莫干尼时代的验尸技术。尸检由巴利维(Baglivi)执行,在场的还有朗契西(Lancisi)和其他人,他们把尸检结果献给了当时正开始出版学报的伦敦皇家学会。死者心脏扩大,左心室异常增厚,无息肉;右肾萎缩,骨盆扩大,膀胱中有一颗结石;右脑室中有二盎司淤血,左脑室中有一盎司“黄色黏液”。

他们对出血的解释则反映了古老的体液病理学和新兴的医用化学派体液理论牢不可破的地位:尸检的发现“证明全身的成团腺体向血液注入了一种酸性淋巴,而聚结的忧郁症腺体,尤其是肝脏中的那些,则注入了一种忧郁的体液;这两种体液运送到脑血管,使那里的血液凝结;当它们侵蚀和突破了阻挡它们的被膜,就能侵袭腔室,导致死亡,无力回天。”(麦克卡伦(W.G.MacCallum)译)。

但尸检的执行者乔吉奥·巴利维(Giorgio Baglivi,1669-1707)则尽一切努力意图脱离疾病发生的体液学说。巴利维是马尔皮基的学生,后成为罗马大学的教授,同格里森一样,他对组织的应激反应印象深刻,倾向于将疾病定位于实质部位而不考虑体液的作用。由于强调机械生理学,他被认为是意大利医用物理学派的代表人物。他将身体比作一台复杂的机器,牙齿像是剪刀,胃像一只瓶子,血管是管道系统,心脏是泵。

他复活了方法学派古老的固体病理学说,将疾病归因于固体部位紧张度的变化,其推测性的病理学概论被称为“青春的流失(effusion of youth)”。但他仍是一位一丝不苟的解剖员,不断增加的病理解剖学知识中有他的特殊贡献。他描述了伤寒症特有的肠道变化和肠系膜淋巴结肿大,称之为“肠系膜发热症(Febris mesenterica)”,在威利斯的基础上有了相当的进步,如果他们描述的是同一种疾病的话。

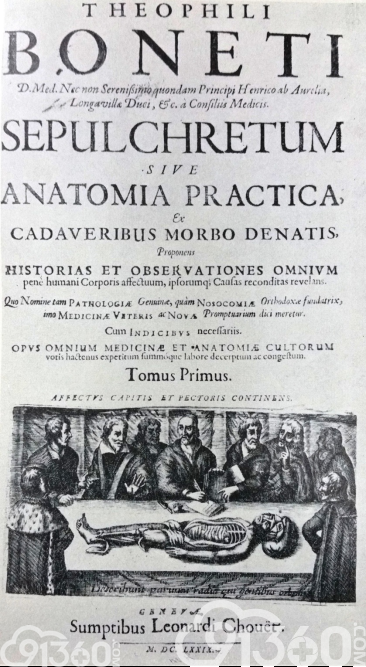

世纪末出现了一批新的尸检报告集(spicilegia),目前认为其中最有价值的是博尼特(Bonet)的《尸检实践》(Sepulchretum anatomicum sive anatomia practica,1679),这本书对于病理学史有着特殊意义,因为它直接启发了莫干尼伟大著作的诞生。

插图IX 泰奥菲尔·博尼特(THéOPHILE BONET,1620-89)

泰奥菲尔·博尼特(THéOPHILE BONET,1620-89)生于日内瓦,他受过很好的教育,1643年进入博洛尼亚大学攻读医学博士,之后很快成为隆格维尔公爵(Duc de Longueville)的私人医生,从此行医治病安居乐业,并有大量闲暇进行学术阅读。后来一场意外使他的听力受损,于是他在1675年左右退休,余生踌躇满志,致力于一项庞大的编辑工作,对象为过去两个世纪的医学,以尸检发现为主。

他似乎是个严谨且一心为病人操劳的人,最大的愿望就是服务他人,其著作开篇写道:“此书耗费我心力甚巨,读者必将获益良多,但我仍希望人们对我心存感激,只为我拉开此伟大事业之序幕。”作品本身是个大部头,有1700页,标题累赘,开篇是沉闷的献词、冗长的前言和巨幅的引文作者列表,列出了从希波克拉底一直到当时的众多作者。接下来几页是同时期著名医生的礼貌赞词,巴托林、德林考特((Drelincourt)、派尔(Peyer)、卫普菲和其他人都有美言,有的甚至使用古典韵律;仿佛缺了这些,十七世纪的工作就不曾顺利开展。再接着是一系列交叉索引,最后是近三千例尸检草案,后附博尼特本人的评论及参考文献。这些草案按照解剖部位规范排列,即头部、胸腔、腹腔等,然后再全部按症状分类,着实是一间编排有序的太平间。

作品最大的问题在于完全没有系统化的推演。博尼特对疾病症状与器质性变化的相互关联非常感兴趣,但他显然并不相信自己有能力总结出一般性结论,而将这一工作留给了别人。事实上,利用这部著作至少可以编纂一本综合的描述性病理解剖学,因为我们今天所见的情形几乎都能在这一庞大的信息库中找到。当然,许多案例需要经过整理才能方便现代人理解,且数以百计的病例描述因过于简短或模糊而难以解析。

而作品真正的价值在于它重新发现和保存了其他人被遗忘的工作。当中许多章节,即使我们不被其条理分明的组织结构所折服,也必定由衷钦佩其中素材之丰富。书中有一节很值得注意,这部分介绍的疾病现在判断为肺结核,在这一主题上此书显著优于莫干尼的作品,后者有意避开了这一疾病。《消瘦与肺病》(De Tabe in genere et Pulmonari)一节博尼特写了有一百页之多,围绕消瘦这一主题进行了大量汇编,其中引用的许多案例病史清晰,很明显是肺结核,尸检记录尽管十分简短,但也能证明这一点。在一件件病例中,博尼特技巧性地重复了尸检发现的解剖学变化,其中最突出的临床特征就是Tabes,即严重的进行性消瘦,现在称痨病。这其中多少也混杂了一些别的疾病,如恶性肿瘤和其他使人衰弱的慢性病。在讨论肿瘤的章节(tumores praeter naturam,共四十页)中,他出乎意料地很少谈及内部癌症,而把主要注意力放在骨肿瘤上,甚至于贝尼维耶尼都能发现的胃癌此处也很少提到,倒是记录了穿透性胃溃疡。

腹部“肿瘤”的章节十分有趣,其中讨论的主要内容其实是腹水。博尼特引用了理查德·洛厄(Richard Lower)对腹水的解释,后者曾通过结扎静脉使不同的部位产生水肿(参见第十二章)。但他常将腹水归因为脾脏疾病,历朝历代的古人不知为何都喜欢在这上面发挥想象力。奇怪的是肝硬化反而没有得到重视。关于“肾炎”的记录不少,但大都是描写上行的化脓性肾炎,且常伴随结石。其中一个病例引自提迈奥斯(Timaeus),病人肾脏“几乎还没有核桃大”。

书中还能找到不少关于循环器官疾病的有价值的记录。引自理查德·洛厄的一个病例明显是三尖瓣心内膜炎;另一个记录来自帕多瓦的彼得罗·德·马尔凯蒂(Pietro de Marchetti,1593-1673),其中明确描述了一位56岁大学教授的主动脉瘤破裂,患者被左胸腔内的异常搏动折磨了十年。这一情况可推断为梅毒性动脉瘤,但博尼特并没有辨别出来,尽管费内尔和安布鲁瓦兹·巴累都曾暗示过这类损伤。博尼特本人对梅毒性病变的描述非常贫乏,只有四页,主要涉及骨损伤尤其是颅骨蛀蚀,以及“硬脑膜梅毒瘤”。

插图X 泰奥菲尔·博尼特《尸检实践》的书名页,1679

此书对肺炎极不重视,莫干尼在这方面做得就好多了。博尼特止步于威利斯的观点:“胸膜肺炎常被界定为肺部炎症,症状包括急性发热、咳嗽和呼吸困难。”作品总体上并未详细描述急性感染,而令人费解的是,曾在过去两个世纪造成重大伤亡的鼠疫也很少提及。

总结起来,我们不得不承认博尼特的著作是一部勤勉的奇迹,但作者对于病变损伤的分门别类缺少判断力,又不加批判地接受引文原作者的观点,这些瑕疵无可避免地损伤了作品的价值。它是病理学史上最伟大的汇编集,但在科学上却并没有比申克·冯·格拉芬贝格的著作更上一层楼。

这一时期的另外两部重要汇编,一是西欧多尔·克尔克林(Theodore Kerkring,1640-1693)的《解剖案例集》(Spicilegium anatomicum),克尔克林来自阿姆斯特丹,是勒伊斯早年的同僚;另一部是史蒂文·布兰卡特(Steven Blankaart,1650-1702)的《解剖实践》(Anatomia practica),布兰卡特先后工作于阿姆斯特丹和莱顿。博尼特的三千病例中很少有自己的记录,而克尔克林和布兰卡特的书中病例数量虽较少,但都来自于本人的实践经验。克尔克林的记录约一百例,包括多例胎儿异常和一例异物阻塞幽门的趣闻。他的最大功绩之一在于发现“心脏息肉”只是一种无意义的死后现象,在此之前这一事实逃过了从贝尼维耶尼到博尼特的所有病理学家的检查。布兰卡特记录了本人执行的两百例尸检,基亚里认为他对创伤、肺结核、子宫癌和卵巢皮样囊肿的描述都十分准确,但不可否认当中也有许多错误和离奇的信息。

以上就是1700年代医学人士可以获取的病理解剖学书籍。这个世纪,病理解剖学知识不断累积,但百年来却没有人将这些新知识系统化、形成一门科学,着实令人费解。材料在手,却没有一个盖伦出现,将它们组织起来。罕见病例仍然比一般情形更能吸引病理学家的兴趣。回望过去,费内尔的《病理学》仍是这一学科最具教育意义的书籍,但它已然过时,影响力逐渐减小,几近于无。

五、莫干尼与十八世纪

如前所述,十七世纪所取得的成就为病理解剖学科的持续发展开辟了广阔的天地。特殊病理学以大量的尸检为基础,取得了实质性进步。希尔维厄斯、莫顿和威利斯为结核病研究作出了巨大贡献,卫普菲关于中风症的发现成就卓著;而在肿瘤、结石、水肿和其他常见病方面,有价值的作品也层出不穷。外科病理学在塞维里诺和尼古拉·特尔普的引领下应运而生。显微镜诞生对病理学发展产生的潜在价值无可估量。科学交流的新媒体,如新近成立的科学学会的学报,以及托马斯·巴托林等出版的科学通讯,都极大地促进了重要科学信息的传播。

另一方面,一般病理学却被一群不切实际的极简体系狂热者引入歧途。希尔维厄斯·德·勒·波伊提出了一种新的体液病理学,但它和古老的希波克拉底学说一样,并不能解释人的所有疾病。青年才俊巴利维和其他人试图以机械概念描述身体活动,但过于简单的模型同样不足以归纳博大精深的医学思想。

大型汇编集以博尼特的《尸检实践》为首,反映了这一时期医学整体对尸检调查的依赖程度,其他记录则显示,通过验尸求证事实甚至在宫廷中也屡见不鲜。纳瓦拉(Navarre)的亨利国王(Henry)遇刺身亡,解剖学家仔细标注了他身上的刀伤痕迹;短命的痨病患者路易十三(Louis XIII)的尸检显示,他的痢疾根源是结核性溃疡,这也是皇室中最早的结核病记录之一。在英国朝廷,威廉·哈维本着一贯的原则——“研究一具死于长期疾病的尸体比解剖十个被绞死的犯人更有益于医学进步”,恪尽职守地解剖了他那些贵族病患的尸体。

甚至于外行人也对病理解剖表现出浓厚的兴趣。桑迪福德讲到多德雷赫特(Dordrecht,荷兰城市)的一位外科医生,名叫马克西米利亚诺·博曼诺(Maximiliano Bouwmanno),他曾对一名地位显赫的布鲁塞尔(Brussels)市民的女儿进行尸检,她死于肾结石及其并发症;记录中提到她的尸体“在众多主妇的围观下被我解剖检查(a me post mortem dissecta est in praesantia plurimarum matronarum)”,显然当地居民的妻子成群结伴地参加了这一活动。

然而,十七世纪大量的实质性成就在当时并没有得到有效的编纂整理。事实上,直到十八世纪末,这些知识才在马修·贝利(Matthew Baillie)的著作和图谱中系统地呈现出来,真正能够对医生有所帮助。而中间这些年,病理学细节的边界不断拓宽,大概为这类作品的创作奠定了基础。

这些知识细节大部分仍来自于大陆学院的解剖学系。世纪初,阿姆斯特丹的弗瑞德里克·鲁谢(Frederik Ruysch,1638–1731)继承了伟大的荷兰解剖学院的优良传统。鲁谢是希尔维厄斯的学生,学生时代即因淋巴管瓣方面的研究工作成名。他独创的向身体各部位注蜡的方法对微细结构的理解十分重要,是他后期的主要成就。

鲁谢对病理学的贡献在于他所收集的精致标本,他为此建立了一座病理解剖博物馆,并出版了许多铜版图谱以展示和讲解这些藏品。其中的骨骼藏品最为珍贵,这位看惯生命无常的荷兰老人为它们制作精美的版画,用以美化他的作品,画中骨骼姿势古雅,并配有哀伤的题词,如“生命之开端亦是死亡之起点(nascentes morimur)”,这是每一位病理学家在日常观察中逃避不了的事实。

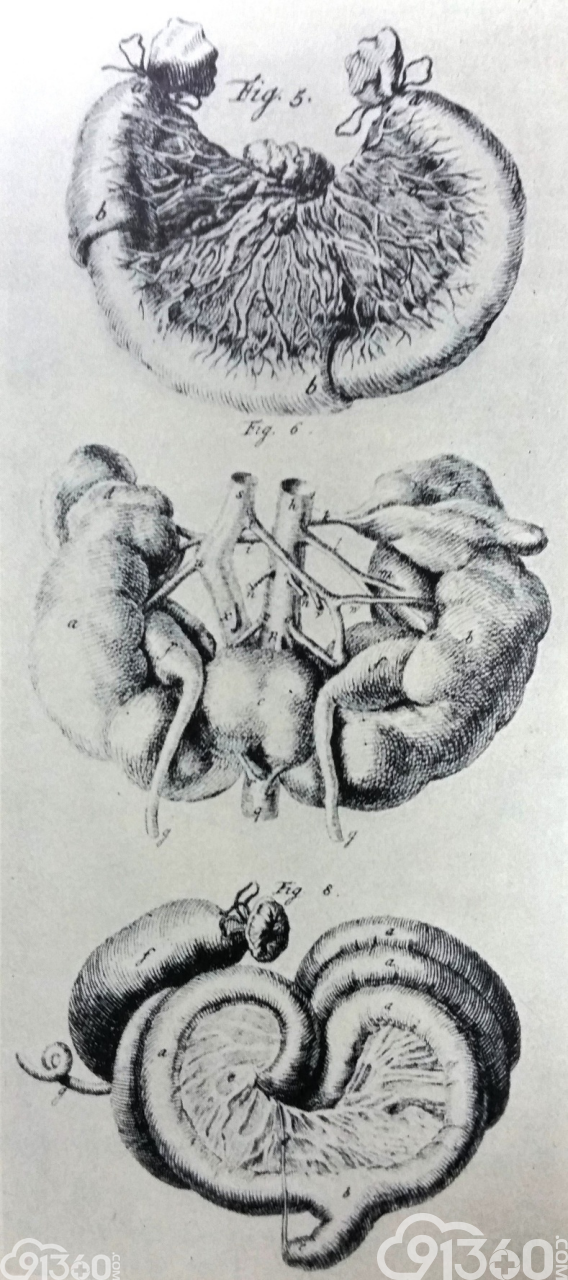

鲁谢的珍贵标本还包括慢性骨炎、骨肿瘤和其他骨骼异常,各种类型的结石,一个大的主动脉瘤(有精美图片包含在《解剖学精要》中),狭窄性直肠肿瘤,肝硬化,胃癌,以及膀胱乳头状瘤(描述为“膀胱疥疮,有肉质腺状赘生物”)。

插图XI 弗瑞德里克·鲁谢(1638–1731)

插图XII 骨质病损

来自弗瑞德里克·鲁谢《解剖学精要》(Thesauri Anatomici,1724)

在法国,病理解剖学也同样得到了全面发展。“维厄桑斯瓣”及其他结构让人们记住了蒙彼利埃的雷蒙德·德·维厄桑斯(Raymond de Vieussens,1641–1716),他在丰富的尸检经验中取得了心脏病理学方面的重要发现(1715)。他清楚地描述了伴随尖瓣钙化和右心扩大的二尖瓣狭窄;记录了一个主动脉闭锁不全患者的准确临床症状,随后发现该患者主动脉瓣叶钙化。两个病例中,他都强调了因阻塞导致的心脏血流瘀滞或被动充血。在第二个案例中,他还感觉到了一个强有力的洪脉,“患者手臂动脉敲击我的指尖,就像一根绷紧的弦在震动”。这一发现启发了一个世纪后的科里根(Corrigan)。

蒙彼利埃学院另一位著名毕业生,让·阿斯特吕克(Jean Astruc,1684–1766),是巴黎大学的解剖学教授,历任法国和波兰国王的私人医生。他著作颇多,包括肿瘤和性病方面的重要论著,一部内容庞杂的《管道病理学》(Tractus Pathologicus),以及一本关于女性疾病的著作。阿斯特吕克细致地区分了肿瘤类型,认为硬癌(scirrhus)由淋巴发展而来,癌症(cancer)则是“硬癌”的延伸,是体液增稠的产物。他焚化了一块乳腺癌和一片普通牛排,发现两种灰分的尖锐程度和刺激性并无区别,因此他认为自己推翻了恶性肿瘤是体液特殊毒性的表现这一古老理论。他区分了真正的肿瘤和囊肿,认为后者只是扩张的淋巴。

当时的人们过分强调淋巴系统与癌症的关系,以哲学家和生理学家勒内·笛卡尔(René Descartes,1596–1650)为首的一批人强调淋巴的热凝固性,淋巴自发凝固可导致癌症的观点盛行一时。为了支持淋巴理论,伟大的法国外科医生让·路易斯·帕蒂德(Jean-Louis Petit,1674–1750)呼吁人们特别关注癌症中的局部淋巴结增大,安东尼·路易斯(Antoine Louis,1723–1792)甚至根据淋巴凝结的方式区分癌症类型。同为巴黎外科医生的亨利·弗朗索瓦·勒·德朗(Henri Francois Le Dran,1685–1770)对癌症尤其有研究,他认为,不论多么仔细地切除肿瘤,癌症还是有复发的趋势,这是淋巴在根源上存在异常的有力证据。

阿斯特吕克关于性病的著作(1754)以对梅毒历史的论述著称,他将梅毒的起源追溯至美洲。作品精彩地阐释了梅毒的接触传染性,关于硬下疳和疾病第二阶段的描述也十分详尽。他意识到后期的病变可发展至骨骼并可能涉及睾丸,却遗漏了主动脉和肝脏的典型病损。另一方面,他将所有的小病小痛也都归咎于身体系统中所谓的梅毒病毒,而这些疾病大都是心力衰竭等一般原因引起的。

《论心脏的结构、活动与疾病》(On the Structure of the Heart, and its Action and Diseases,1749)是当时最好的专著之一,作者是路易十五(Louise XV)的医生、巴黎的让·巴蒂斯特·塞纳克(Jean-Baptiste Senac of Paris,1693–1770)。他注意到心脏病的发病率随年龄增长而增加,认为心脏增大是一种最常见的小病。他使用了心脏动脉瘤一词,但并未区分心脏增大与肥大。他准确描述了心包炎,将其与肺部和纵隔膜的炎症联系起来,并意识到胸腹积水是循环障碍的表现。塞纳克对文献中记载的“绒毛心”、心脏中的石头和虫子等内容表示怀疑,认为心脏息肉形成于死亡当时。他考虑到脓液可从外部溃疡处回流进血液,这一观点实则包含了现代概念败血症的雏形,莫干尼却对此不以为然。

约瑟夫·吕托(Joseph Lieutaud,1703–1780)是巴黎学院的另一颗明星。他是普罗旺斯(Provence)人,求学于蒙彼利埃,1750年受塞纳克之邀来到凡尔赛宫,后来侍奉了路易十五和路易十六(Louis XVI)两位国王。来到巴黎之前,他在常规解剖学研究方面已大有建树,在巴黎,他又按照自己的喜好展开病理解剖学研究。他将自己最有趣的解剖案例纳入著作《解剖学史》(Historia anatomica medica,1767)中,这部煌煌之作收集了过去文献中大量的尸检发现,可与博尼特的汇编相媲美。书中描述客观,但因过于简短而不具有效性;作为评论者的吕托相当缺乏批判精神,也没有考虑病因学。它是一座纸上博物馆,收集了三个世纪的材料,也是众多此类作品的最后一部,经波特尔(Portal)整理再版后,大概是今人了解十六到十八世纪尸检信息的最好来源。出于教学目的,吕托将疾病的症状与他认为常见的病理解剖基础并排列出(如中风-脑中液体),但过分的简化破坏了这一关联的实用价值。这是一部不朽著作,但在出版之日已然过时,因为莫干尼的《论疾病的部位与原因》已经问世了。

此时的意大利学院渐成强弩之末,最杰出的人物之一,罗马的乔瓦尼·马里亚·朗契西(Giovanni Maria Lancisi,1654–1720)已经与世长辞,他的发现极大地推动了解剖学、病理学、医学和卫生学等多个领域的科学进步。他的两部著作,《论猝死》(On Sudden Death,1707)和《论心脏运动与动脉瘤》(On the Motion of the Heart and on Aneurysms,发行于1728年),为人们真正理解心脏病理学打下了基础。他区分了心脏肥大与扩张(“心脏动脉瘤”),形容增厚的瓣尖像软骨一样硬,第一次准确描述了瓣尖的疣状赘生物,将心脏扩张与梅毒联系起来(“高卢动脉瘤”),并认识到心脏变化与瓣膜狭窄及慢性肺部病变之间的关系。

朗契西也是一位优秀的流行病学家,他的同胞、同时期的贝尔纳迪诺·拉马齐尼(Bernardino Ramazzini,1633–1714)在此领域同样成就卓著。拉马齐尼尤其关注工业中的危害,是最早呼吁人们注意职业粉尘损害肺部的人之一。

而这一时期最无与伦比的伟大人物则是乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫干尼(Giovanni Battista Morgagni,1682–1771),自古以来,帕多瓦大学的解剖学宝座上群星璀璨,莫干尼则达到了这条星光大道的顶峰。莫干尼的老师是安东尼·马里亚·瓦尔萨尔瓦(Antonia Maria Valsalva,1666–1723),他也是一位伟大的博洛尼亚解剖学家。可以绝对公正地说,莫干尼能够青出于蓝、大有作为,离不开瓦尔萨尔瓦本人对病理解剖学的准确诠释。莫干尼在他的所有作品中都清晰地表明了这一点,他对恩师著作的编选也显示出深挚的敬意。在《论疾病的部位与原因》中,莫干尼坚持以瓦尔萨尔瓦的尸检案例开篇,而事实上,其中多例都有助手参与。

莫干尼生于罗马尼亚(Romagna)的福尔利(Forli),毕业于博洛尼亚医学系,师从阿尔贝蒂尼(Albertini)与瓦尔萨尔瓦,后者迁往帕尔马(Parma)后,莫干尼继任博洛尼亚的解剖演示员。第一部重要作品《解剖学实录》(Adversaria Anatomica)出版后,他锋芒初现,于1712年调往帕多瓦大学,不久接任解剖学教授,在学校具有崇高的地位。任教、行政管理愈半世纪,他是受欢迎的教师和备受推崇的医学顾问,是贵族和威尼斯参议员的朋友、教皇的至交,获得了欧洲各国许多的科学荣誉。

伟大著作《论疾病的部位与原因》出版于莫干尼七十九岁高龄之时(1761年),是作者六十年充分观察与从容思考之集大成者。莫干尼一直活到九十岁,在有生之年见证了它的数次重印。

早年学生时期,莫干尼养成了将临床症状与器官变化进行关联的习惯,这种思维方式保持下来,令他终身受益。泰奥菲尔·博尼特的伟大著作《尸检实践》是当时这方面的标准参考书,然而,莫干尼越深入研读越感到不满意,以至于最后他决定写出自己的观察以对它进行补充。意料之外的是,他抱着这样一种谦逊意愿写下的作品,结果却令《尸检实践》从此淡出历史舞台。这部著作以书信形式写就,对象是一位朋友,在他的激励下,莫干尼一共写了七十封信,基本上完成了目标,建立起常见病症与内在病理解剖特征之间的关联。后来这些信件被送还给莫干尼,经修整后出版,共计五册。

莫干尼是一名卓绝的拉丁语学家,语言风格引人入胜,即便写作科学内容也毫不失文采。他采用轻松有趣的方式介绍自己的报告主题,如“某个诚实的市民”、“一名善良而虔诚的处女”、“一位权势倾朝的国君”等等,读来妙趣横生;商人、律师、小偷、拦路的抢匪、牧师和修女、主教和王公都出现在他的作品中,十分生动。但另一方面,他有着根深蒂固的贵族思想,即便在解剖室也坚守种姓差别,只有遇到十分特殊的情况才会有所改变。例如,他的书中记有如下案例:“帕多瓦妇女雅各巴(Jacoba),安吉洛·扎纳尔迪(Angelo Zanardi)之妻。两边各十三条肋骨,我询问并记录了她的名字,对平民我一般是不会这么做的。”

插图XIII 乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫干尼(1682–1771)

而这部作品问世后立即使之前所有病理解剖学论著都黯然失色,关键在于它极其全面地建立了临床细节与尸检发现的关联。书中长篇累牍地记述病史,而不再只是点到即止;尸检结果的所有细节,作者都从容不迫地一一记录,丝毫不怕挑战读者的耐性。丰富的参考文献则显示出作者在其专业领域的巨大阅读量。

现代病理学始于莫干尼,这无可非议,但认为《论疾病的部位与原因》是一部现代化的作品却并不合理。它根本不是现代意义上的病理学书籍,而是一部对病症进行相应的解剖学解释的临床著作。其编排方式十分古老,按身体部位及其病症归类排列,同一病人的肾脏与胃部症状分别讨论,前后相隔百页。如需获取肿瘤病理学方面的信息,读者需要找遍书的每一节。显然这不见得是一个缺陷,但莫干尼和他那些前辈一样容易犯错,他忽略了许多记录的重要意义,所强调的现象中有不少在今天看来不过是偶然情况,而关键病变却只是顺带提及。

在特殊病理学方面,莫干尼的突出贡献是阐述了血管系统的病损。他的描述充满戏剧性,十分生动,读起来趣味无穷。中风显然是他最感兴趣的主题。莫干尼的老师瓦尔萨尔瓦、瓦尔萨尔瓦的老师马尔皮基,以及莫干尼的朋友拉马齐尼全都死于中风。卫普菲和布伦纳曾描述过脑血管小动脉瘤的影响,莫干尼对此表示认同,同时倾向于认为脉络丛在脑室内出血中起重要作用。他保留了浆液性和多血性中风的古老分类,前者的相关描述中可能包括了脑梗死、脑膜炎和尿毒症。书中有一个病例很明显是贫血性脑软化(“与腐烂的差别仅在于没有难闻的气味”),病变对侧身体麻痹。在他之前,瓦尔萨尔瓦对这种情形已有相当的了解。

动脉瘤的部分写得十分出色。莫干尼对这方面已有的大量文献了如指掌,在客观描述上尽善尽美。他注意到古人不了解主动脉瘤的存在,“这种疾病直到十六世纪才为人所知”。他描写了数例因动脉瘤破裂导致的猝死,其中一例是一名妓女,她的主动脉“有的地方发白,这是骨化的先兆;有的地方出现小孔;还有的地方出现平行的纵纹”。半月瓣上方一英寸半处有一个“核桃大小”的动脉瘤,破裂后进入心包腔。此外,他还详细描述了患升主动脉大动脉瘤的病人所出现的各种心衰症状,包括咳嗽、呼吸困难、垂直的睡姿、心绞痛及其他。他声称,这些动脉瘤最常发生在向导、御马手和其他经常骑马的人群中,但另一方面他也同许多前辈一样,多次提及动脉瘤与梅毒之间的可能联系,这一联系现已得到普遍认同。

书中还描写了心脏破裂,但并未探讨其诱因。增殖性心内膜炎的描述非常精彩,其中一例是致命性淋病的并发症,记录十分详细。莫干尼相当关注性病,却没有从病原上区分淋病和梅毒。他也犯了一个常见错误,认为梅毒患者的所有病损都是梅毒导致的,声称“长期受梅毒折磨的病人,他们的肺、主动脉、肾脏及其附属器官,四部分都有损伤”。在另一段小结中,他断言:“如前所述,梅毒病人的肺常常受损,主动脉有时也受到侵害,扩张形成动脉瘤。”这里描写的肺部损伤有的显然是动脉瘤压迫主支气管造成的,包括慢性支气管炎和迁延性支气管肺炎。然而,我们并不能就此断定,莫干尼已充分确定了梅毒是主动脉囊状动脉瘤的根源,或他认为梅毒是唯一甚至常见的诱因。世纪下半叶,科维沙(Corvisart)、贝利和霍奇森(Hodgson)写下的关于心脏与主动脉病变的著作中,梅毒这一病因并未受到很多关注。

令人奇怪的是,一直到莫干尼的时代,大叶性肺炎这种常见病仍被人忽视,诊断不清。是莫干尼揭开了它的神秘面纱。某些病史的描述十分精湛,例如,一名帕多瓦修女“晚上突然发烧,先是寒战,全身冰冷,继而发热。间隔二十四小时后,除发烧外,另出现一侧胸痛、干咳及硬脉。第七日病人死亡”。莫干尼非常有把握地催促:“将尸体解剖;绝对能在肺部发现肝脏物质。”尸检显示,两肺重量增加而且质地变硬,外覆一层厚重的白膜,肺部切开后呈现出像肝脏组织一样的致密物质,充分证明了莫干尼的结论:“她的死因是肺部炎症。”(引用语来自本杰明·亚历山大(Benjamin Alexander)的翻译,伦敦,1769)。自此“肝样变”就成了描述这一解剖学画面的常用术语。

这部著作几乎谈及肉眼观察范围内病理解剖学的方方面面,且书中文本通常不需要额外的解释就能转化为现代术语。出版的记录中涵盖了约七百例尸检,多数出自莫干尼本人之手,其余来自瓦尔萨尔瓦及莫干尼的其他朋友。需要说明的是,莫干尼已掌握了传染的概念,极其注意避免在感染环境中不必要的暴露。一名羊毛梳刷者的症状看起来很像肺炭疽,莫干尼克制自己没有去打开他的胸腔;他坚持妓女的尸体必须放置一定时间后才能解剖;此外,与瓦尔萨尔瓦一样,他有意避开痨病死者的尸体。相应地,肺结核的讨论成了这部作品的一块短板。仔细研读可以发现,他曾无意中打开过肺结核死者的尸体,而至少有一个肺结核的记录其实是转移瘤。与肺结核有关的材料大部分包含在“论咳血”一节中。

书中肿瘤病理学记录分散,但很好地描述了胃癌、直肠癌和胰腺癌。他解释了胰腺癌难以在生前被发现的原因,并称赞了瓦尔萨尔瓦能够通过病史识别直肠癌的过人才智。书中提到了肾上腺(“ren succenturiatus”)肿瘤,另有些记录则可能指前列腺癌和食道癌。莫干尼并没有癌症转移的概念,但他描述的肝脏结节明显是继发性肿瘤。卵巢囊肿伴发腹水的记录也不少。他似乎见识过所有常见肿瘤。

书中其他的优秀描述包括:肝硬化,肾结石(当时肯定极其普遍),肾萎缩,输尿管狭窄导致的肾盂积水,以及确定无疑的伤寒热(“盲肠附近溃疡达两掌宽,局部淋巴腺发展成肿瘤,脾脏肿大为正常大小的三倍。”他还补充:“我也经常见到其他的发热导致脾肿大。”)。然而他对这些病变的解释有许多完全是依据体液学说空想出来的,从现代角度看常常匪夷所思。病因学从来都是病理学最薄弱的部分,在这方面莫干尼也未能继往开来,有所突破。

他对病理学无可估量的贡献在于强调细节和完整性,从不仓促做出结论。他未曾引进任何新方法,也几乎没有全新的发现,不像比沙和微尔啸那样给病理学带来革命性的变化,却在所能触及的每个领域完善了现有知识。莫干尼为病理解剖学建立的新标准如此之高,后来者再也不能马虎对待,草率行事了。

摩德纳(Modena)和帕维亚(Pavia)的安东尼奥·斯卡帕(Antonio Scarpa,1747-1832)是莫干尼最杰出的学生,他的股三角概念至今仍令医学新生头痛不已。在病理学上,他最显著的成就是对动脉硬化的研究,以及区分了真假动脉瘤(1804)。其他重要贡献在骨病理学与会阴疝方面。大约同时,约翰·亨特(John Hunter)、哈勒(Haller)和桑迪福德(Sandifort)也都致力于阐明复杂的腹股沟疝,荷兰解剖学家皮特·坎珀(Pieter Camper,1722-89)则描述了坐骨疝。

另一名荷兰人,莱顿的爱德华·桑迪福德(Eduard Sandifort,1742-1814),在病理解剖学观察的广度上几乎可与莫干尼并列。他是伟大的解剖学插画家、莱顿的伯纳德·齐格弗里德·阿比努斯(Bernard Siegfried Albinus,1697-1770)的学生和接班人,将老师的方法运用到病理解剖学中,为莱顿博物馆增加了大量病理标本,并出版了一部内含精美插图的作品《病理解剖学观察》(Observationes anatomicae-pathologicae)。其中的优秀记录包括溃疡性大动脉心内膜炎,心室间隔缺损,肾结石,几种疝气,骨关节强直及先天畸形。克吕韦耶(Cruveilhier)称他为“病理学图解之父”。他的同胞、阿姆斯特丹的外科医生与解剖学家安德里亚斯·波恩(Andreas Bonn,1738-1818)出版了一本图文并茂的骨病理学专著,亦很有价值。

插图XIV 患心内膜炎与室间隔穿孔的心脏

来自爱德华·桑迪福德《病理解剖学观察》,1784

插图XV 胎儿的先天病变

来自爱德华·桑迪福德《病理解剖学观察》,1784

这段时期,解剖病理学基于大量的解剖学基础,一步一个脚印稳步前进;病理学的理论体系也如雨后春笋般涌现,成就了一段灿烂而短暂的繁荣。这当中最著名的是哈雷(Halle)的弗里德里希·霍夫曼(Friedrich Hoffmann,1660-1742)提出的“强直性”学说。在此理论中,原始的紧张与放松状态学说与新兴的医用物理哲学相结合,又加入了一种“神经力量”的特殊概念,这种神经力量从脑膜开始循环,维持人体机器的正常运行,缺少这种运动,身体就会腐化,产生各种各样的症状。神经和血管系统的痉挛性收缩造成发热。该学说认为,这些异常状态许多都是由消化道最初的功能紊乱间接引起的,受这一假说激励,肠胃疾病成为研究热点,由此产生了不少具有永久价值的研究成果。

同样流行的另一个理论体系来自于霍夫曼在哈雷大学的同事格奥尔格·斯塔尔(Georg Stahl,1660-1734),他的体系与冯·海尔蒙特的相似,其中的灵魂就相当于海尔蒙特的主元气。按照斯塔尔的理论,疾病的症状是灵魂保护身体对抗疾病的表现。当血液化脓的自然趋势发展到危及身体的程度,灵魂就会迅速提高循环和排泄速率,这个过程会出现不同类型的发热。如果身体不能实现适当的循环,就会发生多血症,导致痛风、结石、黄疸等等。斯塔尔的“活力论(Animism)”与霍夫曼的思想水火不容,两人难以和谐共处,最终斯塔尔去了柏林(1716),做了一名宫廷医生,直到人生终点。

这个世纪医学理论的泰斗是莱顿的赫尔曼·布尔哈夫(Hermann Boerhaave,1668-1738),哈勒称他为“全欧洲的老师”。他的学生包括哈勒、高波(Gaub),以及“老维也纳学院”的伟大领袖冯·施维腾(van Swieten)与德·哈恩(de Haen)。布尔哈夫本人对科学的贡献当中影响最深远的是他提出的“化学亲和力”,这一概念一直沿用到今天。

与此同时,他也完全认可尸检的意义,并留有两例很有价值的验尸记录(Atrocis nec descripti prius morbi historia,1723,与Atrocis rarissimique morbi historia altera,1727),都出自他本人的实践经历。两位病人都是贵族,所患疾病令人困惑,布尔哈夫反复强调只有通过尸检才有可能解开谜题,而他本人的崇高地位显然令他很容易就取得了死者家属的允许。第一名患者是瓦森纳男爵(Baron de Wassenaer,1723),尸检发现其食管破裂,开口到两侧胸膜腔。第二名患者是圣奥尔本侯爵(Marquis de St. Alban),他死于纵膈肿瘤,生前并未发现。

他的学生和在莱顿大学的继任者,杰罗姆·大卫·高波(Jerome David Gaub,1705-80)与他相似,以化学家的身份闻名,但同时也是《病理学总论》(Institutiones Pathologiae Medicinalis)的作者,对欧洲医学思想产生了巨大影响。这本书当时的医学生几乎人手一本,热门程度可能一度远超莫干尼的《论疾病的部位与原因》。高波重视“健康的征兆”,就像注重疾病的体征一样。他认为疾病是一种物质实体,每一种特定疾病都有其独特的诱发状态,他称之为“致病的种子”。这种高度揣测性的前提条件自然无法成为进一步发展的基础,盛行一时的高波《病理学总论》在他死后很快被人们遗忘。

一个世纪前,格里森曾提醒人们关注应激现象,而这个时候,人们逐渐认识到这一现象在生理学中的重要地位。伯尔尼(Bern)的阿尔布雷赫特·冯·哈勒(Albrecht von Haller,1708-1777)是莱顿学院最著名的学生,后来在哥廷根(G?ttingen)进行了深入而详细的实验工作,以此为基础,他进一步提出了肌肉应激与神经刺激的现代概念。在哥廷根的这些年也是他科学工作的黄金阶段。这位杰出的生理学家在植物学和解剖学领域几乎同样著名,他没有因工作的繁重而舍弃病理解剖学研究,这个世纪其他许多伟大的系统医学家也都如此。哈勒的观察发现在他的《小歌剧》(Opera minora)和《病理学小品》(Opuscula Pathologica)中都能看到。《小歌剧》中的《妖怪》(De Monstris)一篇包含了很多畸形学领域的优秀内容;《病理学小品》则简要客观地记录了他本人执行的比较有意思的尸检,作品覆盖的病理解剖学范围很广,但基本没有为这门学科增加新内容。

应激现象是苏格兰医生约翰·布朗(John Brown,1735-1788)医学哲学的基础,但现象本身其实并未得到深入钻研。布朗没有受过良好的教育,却是一名自大的天才,他的嚣张行为在本国遭到冷遇,在国外却受到惊人的赏识。在美国,本杰明·拉什(Benjamin Rush)信奉他的体系;在法国,他的理论受到国民公会的关注;在德国和奥地利,“布朗主义”都有大批追随者。布朗医学体系非常简单,不考虑医学细节的体系其实都有这种特点。简而言之,“兴奋性”是生命的控制因素,适度的兴奋意味着健康,过多或不足则导致疾病,应相应地具体调节兴奋刺激物予以治疗。如果刺激过于强烈而耗尽兴奋性,或太微弱而无法激起兴奋,则个体死亡。这个系统就这样包罗了健康和疾病的所有问题,虽然现在看来异想天开,经不起事实考验,不值得认真对待,在当时却极度盛行,自提出后经过一代时间仍具有强大的影响力,以至于布鲁赛(Broussais)将它翻新重塑,推向了荒谬的新高度。

这些肤浅的理论家都是莫干尼在欧洲医学界的竞争者,必须承认他们在当时其实更受欢迎。一直到唯物主义的法国大革命之后,病理解剖学迅速发展,莫干尼留下的宝藏才发挥出巨大的价值。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1204429.html

上一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(2)

下一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(4)