博文

[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(2)

||| |

二、盖伦与中世纪

公元初期,方法学派在罗马占主导地位,疾病通常被解释为所谓身体微孔的大小变化,即收缩或非正常扩张。希波克拉底及其追随者的体液病理学说此时黯然失色。亚历山大里亚解剖学家关于身体内部器质性病变的具体观察,也在很大程度上被忽略,大有被遗忘的态势。不过有心的学生仍能接触到这些知识,罗马文学家塞尔苏斯也已对它们进行了精简的汇编。当时的主要医生都是亚洲的希腊人,他们接受抽象哲学的培训,有很好的观察力,却无意通过严谨的试验来证实其推测。文明世界的人们不再进行人体解剖,病理解剖学停滞不前。

尽管如此,其他学派仍有众多信徒,比如灵气学派,他们既不接受体液病理理论也排斥方法学说。还有不少非传统的方法学派,他们大体上信仰身体微孔的收缩和舒张,但并不拘泥于此,而对真理持开放态度,不论其来源。这些人也被称为折中学派,他们当中以索兰纳斯(Soranus,约公元100年)最为著名。索兰纳斯生于小亚细亚的以弗所(Ephesus),后到亚历山大里亚医学院求学,最终在罗马成为一名医生,活跃于图拉真(Trajan,罗马皇帝,98—117年在位)和哈德良(Hadrian,罗马皇帝,117—138年在位)时期。他主要以产科医学和妇科医学方面的贡献闻名,但事实上他很可能在医学其他分支有同等成就,只不过妇产科方面的著作更多地保存下来了而已。他对病理学的具体贡献集中在女性生殖器官的研究上,描述了子宫炎症、硬癌和“硬结(scleromata)”(可能指癌症及今天所说的良性“纤维”瘤),以及相对轻微的子宫移位、白带和经血过多。通过方法学派的汇编者与分类学家塞利乌斯·奥雷利安努斯(Caelius Aurelianus,约公元5世纪),我们了解到,索兰纳斯的病理学理论主要在方法学派范畴,强调所谓的身体的整体状态以及特定部位的临床表现。例如,他认为肺炎是一种全身性疾病,只是倾向于表现在肺部。

以弗所的鲁弗斯(Rufus)是与索兰纳斯同时代的医生,也曾在亚历山大里亚接受教育。他精心描述了肆虐西方世界的大瘟疫——麻风和黑死病,也留下了有关丹毒的记录。其解剖学观点反映在他的命名法小册子《论人体部位的命名》(On the Naming of the Parts of the Human Body)中。值得注意的是,他十分惋惜不能像前人那样进行人体解剖,只能局限于猴子,对此耿耿于怀。他描述了皮肤癌,其中一些记录可能表示黑色素瘤。

亚帕米亚(Apameia)的阿奇基斯(Archigenes)亦与索兰纳斯同时期,这名叙利亚人是当时最伟大的外科医生之一,现在一般被认为是灵气学派的代表人物。他著述的具体内容如今无法确定,但鉴于古人有大量引用他人论著而无基本致谢的恶习,我们有充分的理由相信阿雷提乌斯(Aretaeus,公元1世纪)和艾修斯(Aëtius,502—575)的作品有很大一部分来源于阿奇基斯。他似乎对乳房和子宫的癌症很有研究,注意到男性乳房偶而有会发生癌症。他再次提起了曾令早期希腊人印象深刻的一个类比——难以摆脱的癌症就像螃蟹顽固的抓附。意识到外科切除常常徒劳无功,他留下一种药膏,名为阿奇基斯抗恶疮膏(medicamenium archigenis ad cancros ulcerates),直到十六世纪还有人在使用。

卡帕多西亚(Cappadocia)的阿雷提乌斯是一位折中灵气学家,他的确切活动时间至今存疑。其经典著作《论急慢性疾病的成因和特征》(The Causes and Characteristics of Acute and Chronic Disease)在生理和病理概论上依然遵循希波克拉底学说,但所涉及的解剖学细节则要进步许多,每章开篇都从解剖学上简要描述将要讨论的部位。他对每种疾病都至少假定一种解剖学基础,相信痢疾病人的肠道存在溃疡,解释了交叉性瘫痪,将腹水和伴随呼吸困难和心脏衰竭的全身性水肿联系在一起,描绘了“肺部无溃烂,但充满体液和凝结物”的肺结核图像,提到该病常伴有肠道末端松弛,并附以触目惊心的图画以显示这一疾病导致的消瘦,这些都反映出,他的解剖学观点已十分先进。他对肺炎、糖尿病、麻风和白喉(ulcera Syriaca)的临床描述深受赞誉。威尔曼(Wellmann)称,阿雷提乌斯作品的许多信息来自阿奇基斯,但其中的教学方法应该是原创。其著作仅注明了希波克拉底的言论,体液病理学说的回归自此开启,并在盖伦时期达到顶峰。

盖伦(Claudis Galen,129—201年)生于小亚细亚富裕的文化城市帕加蒙(Pegamus)。二十岁之前,他外出游历了文明世界的许多医学中心,而亚历山大里亚则是他的终极目标,也是后来他提到最多的地方。到达亚历山大里亚后,他在解剖学家马里诺斯(Marinos)创办的学校学习。马里诺斯精通著名前辈的教义,他自称亲手确认了他们关于人体的所有发现。

插图III 克劳迪亚斯·盖伦(公元129—201年)

二十八岁时,盖伦返回帕加蒙,此时人们已经通过他的作品对他有所了解,这位大有前途的年轻解剖学家被任命为角斗士医生,在这项工作中积累了很多外科经验。然而四年后这份差事逐渐变得枯燥乏味,盖伦像当时小亚细亚许多有才华的年轻医生一样前往罗马。在罗马的五年,他一边行医,一边向上流阶层的听众发表解剖学演说。他十分受欢迎,但未曾有一刻荒废解剖学研究。这五年是他人生中最好的一段时光。

同行的妒忌最终令盖伦忍无可忍,他言辞刻薄地发表了对反对者的意见,但终究还是离开了罗马,恰好避开了公元166年的瘟疫。刚回到帕加蒙他就接到罗马皇帝马克·奥勒留·安东尼纳斯(Marcus Aurelius Antoninus)的传召,让他随自己和维鲁斯(Verus)出征去阿奎莱亚(Aquileia),准备讨伐由马克曼尼人(marcomanni)和夸地人(Quadi)组成的日耳曼部落。虽然反感这个提议,但盖伦还是服从了命令,却在穿过色雷斯(Thrace)和马其顿(Macedonia)时,发现这一军事项目被另一场大瘟疫彻底扰乱,维鲁斯也在这场瘟疫中丧生。盖伦跟随安东尼纳斯回到罗马,明确表示自己已经受够了战场,只适合安静的医学实践和学术研究。安东尼纳斯勉强同意了他的请求,命他担任儿子康茂德(Commodus)的侍从医生。这一职位并不需要盖伦投入很多时间,于是从公元169年起直至人生终点,历经安东尼纳斯、康茂德和塞普蒂默斯·塞维鲁(Septimus Severus)统治时期,这位勤勉的医生潜心科学工作和著书立说,产出丰厚,所涉领域不仅有医学各方面,甚至还包括哲学和修辞学。

盖伦大概是有史以来最伟大的医学人物。他的著作在他辞世后统治欧洲医学界长达十三个世纪,其中不论真理还是谬误全被人们当作教条膜拜。为此他饱受诟病,但事实上这很难说是他的错。诚然他自视甚高,作品中充满强烈的自我陶醉,且毫不掩饰对意见相左之人的不认同。然而,这在公元二世纪并不是什么失礼的职业行为。

盖伦的卓著成就主要有赖于他孜孜不倦的勤勉和洋洋大观的产出。他所犯的错误和不恰当的类比并不能抵消他取得的进步,就像二十世纪科学文献每天发布的大量错误最终不能掩盖这个世纪的科学进步一样。二十一世纪的人们势必取其精华去其糟粕,最终留下大量确定的事实,维萨里(Vesalius)、哥伦布(Columbus)、法罗比奥(Fallopius)、哈维(Harvey)和莫干尼(Morgagni)也正是这样对待盖伦的作品。

在这里,我们只关注盖伦的的病理学贡献,与之无关的的解剖学和生理学信仰与发现就不多作讨论。他的病理学基本理论是今已退出历史舞台的希氏体液学说,在此基础上他补充了一个自创的概念,称为“引导之气”或“灵气”。必须承认的是,盖伦超越了科斯学院最狂热的体液学家,是他而非希波克拉底本人,令中古十三个世纪的人们对黑胆汁畏惧不已。尽管如此,最终为其全部产出——包括体液病理学在内——打上了权威烙印的,是他对疾病的大量具体认知,即他的病理学各论。

须知盖伦对身体病理变化的知识积累是在没有机会进行尸检的情况下完成的。离开亚历山大里亚后,他解剖的人体不超过二三例,虽然在短暂的随军期间,他可能观看了少数处死后被军医剖开的蛮族身体,这些身体可假定为正常。在这样的条件下,盖伦不得不抓住机会,通过活着的病人认识疾病的解剖学基础。他了解猿和猪的解剖结构,同时熟悉人的外伤,于是巧妙地将二者联系起来,据此猜测具体的内部异常。假如罗马传统准许尸检,那么盖伦所学将不可限量,他将把握机会,比任何人都做得更好。

盖伦的观点和病理学发现主要记录在他的以下著作中:《论疾病定位》(Seats of Disease),《论异常肿瘤》(Abnormal Tumors),《论治疗方法——致格劳空》(Therapeutic Method—addressed to Glaucon),《论自然机能》(Natural Faculties)以及《论各部位的疾病》(Parts Affected)。其中《论疾病定位》是关于各部位病理与诊断的大型论著。《论异常肿瘤》关于肿瘤,简短但很重要。送给一位哲学家朋友的《论治疗方法——致格劳空》描述各疾病本质及其治疗方法,这部大型著作一度成为病理学和治疗学的教科书。《论自然机能》是一篇生理学文章,其中频繁提及生理异常。《论各部位的疾病》顾名思义,是一部病理学各论和病理生理学的伟大参考书。

插图IV 十四世纪的尸检场景

原稿藏于牛津大学图书馆,此复制品承蒙查尔斯·辛格博士(Charles Singer)惠赠。

盖伦的病因理论大都基于他所设想的呈递(πρóσθεσις)和粘附(πρóσφυσις)的概念。当到达某一特定器官的液体种类得当、分量合宜,这些液体将粘附于该器官并被加以利用。肠道液体的正常消化与吸收就是一个简单的例子。当呈递与粘附失衡,疾病就将发生。例如,如果消化道拒绝接受呈递到此的食物,即不允许粘附,病人就会呕吐。

水肿及其普遍形式全身水肿的解释与此同出一辙。水肿是体腔和皮下组织充满液体的一种疾病,盖伦对其宏观外部特征的了解丝毫不逊于我们。他认为组织水分过多是因为呈递到这些部位的液体太稀,无法粘附而转变成一种组织液,因此很容易从身体的实质部位滑脱。需说明的是,今天我们对水肿的解释也仍然只是推测性的。

在反驳爱拉吉斯拉特对腹水或腹腔积液的解释时,盖伦犯了一个糟糕的错误。亚历山大里亚学者爱拉吉斯拉特将这种疾病记录为肝脏木质性硬化(即今天所说的肝硬化)的结果(参见第一章)。显然,盖伦对待爱拉吉斯拉特的任何言论都像斗牛见了红布,非指责不可。讨论腹水时,盖伦写道,他经常发现只要简单地抑制(烧烙?)痔疮,腹部水肿就会发生,并补充说“肝脏当然跟这种水肿没关系”。事实上这种关系八成是有的,因为我们已经知道,痔静脉扩张和令人感觉肿胀不适,很可能正是因为它们接替了肝脏的一个功能,即肠道静脉系统向主循环系统的血液流通。痔静脉大幅膨胀可能为功能失调的肝脏提供充足的补偿,盖伦对痔疮的“抑制”仅仅是破坏了这种代偿作用。总之,因为无法正确地认识血液循环,盖伦对循环异常所致病变的解释全都受到了影响。

盖伦解释黄疸所依据的原理与水肿类似。他十分清楚黄疸是胆汁进入血液的结果,也知道当身体充满胆汁时,粪便常不含胆汁。然而在解释黄疸时他忽略了这一联系,却退回到古人对脾脏和胆汁关系的猜测中。不过不同的是,科斯学派认为黄疸是脾脏过度分泌胆汁的结果,而盖伦则提出,发生黄疸是因为脾脏无法排出血液中已存在的黑胆汁。这又是呈递和粘附失衡——脾脏的作用是清除血液中的黑胆汁,但如果脾脏出了故障,例如像他所说的因内部化脓而膨胀,那么尽管呈递正常,粘附却不能发生,血液因此变色。这在公元二世纪称得上一个创意十足的理论,本质上不亚于二十世纪关于肝脏和甲状腺解毒功能的假说。盖伦观察到黄疸与脾脏病变、明显肿大同时发生,这种并不罕见的现象,毫无疑问正是该理论的解剖学基础。

盖伦研究炎症很有天分。他将炎症划归为病态肿胀或肿瘤一类,对它的解释长篇大论、不辞劳苦,在事实的理解上也很有洞察力。总体上,他认为疾病是体液或调控体液的灵气变化导致的,与此相对应,炎症的发生就是因为这些体液或灵气在特定部位过度累积。当体液持续瘀滞,红、肿、痛、热四种主要症状就会出现,另外他还添加了第五种症状——搏动。接着是浆液(ίχωρ)渗出和化脓,在后来则可能发生普遍性溃烂(σψις)。他认为坏疽是一种程度严重的炎症,并十分敏锐地注意到,当腿部发生坏疽时,动脉是非渗透性的。

如果盖伦到此为止,结果将有百利而无一害,但他坚持在体液学说上一门深入,最终产生了深远且恶劣的影响。在这件事情上,他过于盲从前辈希波克拉底,极力强调“煎煮(coction)”或化脓是治愈伤口的重要环节,以至于后来他那些迂腐的信徒,尤其是阿拉伯人,一味推崇化脓,而不再像希波克拉底和盖伦那样在这方面顺其自然。他们提出了“化脓有益(laudable pus)”这一恶名昭著的理念,在医学史上留下一笔浓重的污点。

另一方面,盖伦能够依据内部炎症的外在表现展开推理,有的十分高超。他不仅能检测出尿中的脓液,还能根据它的状态巧妙地推断它的来源。他断定,如果脓液呈粗粒悬浮状或膜片状则来源于膀胱,事实很可能正是如此;如果脓液与尿液密切混合,则来自于肾脏或输尿管。

盖伦熟悉泌尿过程的大致情况,这部分信息主要来自于他利用活体动物肾脏进行的巧妙实验。他未能明确区分导致尿量增加和减少的肾脏炎症(νεφριτις),但比较了解伴有结石的肾炎。他知道膀胱中的石头常常来自于肾,且在经过输尿管时可引起剧痛,还意识到尿路结石和关节中的痛风沉积两者存在相似性。

在肺病理学方面盖伦取得的进步较少,尽管他著述很多。他十分了解支气管炎;将脓胸包括在病态肿胀一类,并掌握了古代有关这种疾病的全部学问。他循序古人的惯例,按传统将胸膜肺炎和胸膜炎区别开来,过分强调胸膜炎的存在。在肺结核方面,他沿用了希波克拉底学派的理论,遗憾的是他只字不提该病在罗马的流行,只简单地陈述了女性患病比男性更普遍。他提出了肺结核病因的两种解释,其一是烈性的黏液从大脑流下,属于老旧的希氏观点,其二是更为常见的肺出血——永远的因果混淆,他认为出血是肺部血管创伤性破裂或局部溃疡的结果。他还注意到肺部的慢性溃疡,伴发偶尔咳嗽,甚至咳出肺的碎片和小石头;这种情况不过伴有严重消瘦则为肺结核,否则不是。

在皮肤肿块或结节方面盖伦沿袭了希腊人的观点。显然他并未亲眼看见和理解这些病况,但他自认有资格解释它们,将其原因归结为汁液凝结、过于浓稠而无法通过血管。他对结核病的认知因此模糊而混乱,这说明不通过尸体解剖是没有希望理解结核病的。值得注意的是,之后很长一段时间,人们对肺结核的认知也并没有更多进展,这种状况直到西尔维于斯·德勒博阿(Sylvius de la Boë)研究痨病患者的尸体后才有所改善——这已经是15个世纪以后的事情了。

盖伦按症状对发热进行了详细分类,同时提出了一套无用的、揣测性的体液病因论。他很好地区分了稽留热和间歇热,认为黏液、黄胆汁和黑胆汁在每日、间日和四日间歇热(或疟疾)中起到了特殊作用。罗马的沼泽想必给他的疟疾临床研究提供了取之不尽的机会。

盖伦对肿瘤的探讨格外令人感兴趣,因为直到文艺复兴后很久,人们还在奉行他的肿瘤分类(拉丁译文)。他将肿瘤分为三大类:tumores secundum maturam,包括所有正常的生理膨胀,如青春期的乳房和妊娠期的子宫;tumores supra naturam,即创伤后的生长过程,如骨折后骨痂的形成;以及tumores preater naturam,这一类十分庞大,包括赘生物即今天所说的肿瘤,以及众多的炎性病变、局部性水肿、坏疽、囊肿和其他一些盖伦无法确定本质的感染。古希腊人关于硬癌、恶性溃疡和肿瘤的概念在此重现,恶性的判定基本就是以溃疡为依据。黑胆汁是所有癌症的成因。盖伦声称,他多次观察到,忧郁质的女性比多血质的更易患癌,且他所认为的黑胆汁富集的区域,即脸部、嘴唇和乳房,最易发生肿瘤。烈性胆汁导致恶性溃疡型癌症,较温和的胆汁则引起隐性癌,即不发生溃疡的癌症。他对内部癌症一无所知,也从未怀疑过癌症转移的现象。希波克拉底曾将癌症比作螃蟹,由此产生了“καρκίνος”和“cancer”两个词,如今盖伦再次提出了这一类比:“正如螃蟹的脚从身体各个地方伸出来,在这种疾病中,血管的扩张亦形成一幅类似的画面。”他不知道淋巴管的存在,肿瘤向淋巴管延伸的现象在他看来就是向血管生长,以形成肿块与黑胆汁的有效连接。肿大部位附近膨胀的血管组成“蟹状团”画面的一部分。

以上就是独领风骚一千年的盖伦病理学概况。这位伟大的帕加蒙智者敲响了方法论的丧钟,复活了亚历山大里亚的疾病解剖学观点,还原了希波克拉底学派的体液病因学理论并将之推上了前所未有的高度。然而,使他长期占据医学统治地位的并不是这些成就,更多是因为他敢于创建一种统一的生物学,包括解剖学、生理学和病理学各分支,且大体上成功了。其中病理学以各种“气质”为基础,每种都有其基本“πáθος”,或者说对生命过程的影响。他的生理学中心思想“目的论”清楚地反映在不朽生理学著作《论身体各部器官功能》(On the Use of Parts)中,表达了自然设计的伟大思想,这一思想与方兴未艾的一神论完美契合,基督教和穆斯林都趋之若鹜。

盖伦之后,医学进入了一段很长的无作为期。除了赛尔苏斯之外,罗马人没有给医学进步作出任何贡献。随着北方蛮族的入侵和罗马城的日益动荡,小亚细亚和附近岛上的希腊医生对这座西方都城越来越失望,认为它不再是学术繁衍的沃土。甚至在东部相对安宁的拜占庭帝国首都君士坦丁堡,探索求真的精神也堕于沉寂,最优秀的希腊学者满足于编辑和修订古人的作品,包括希波克拉底、阿奇基斯、安提勒斯(Antyllus)、索兰纳斯、盖伦等等。

在这段拜占庭的汇编时期,以下四位成绩斐然,他们是奥利巴锡阿斯(Oribasius)、艾修斯(Aëtius)、他拉勒(Tralles)的亚历山大(Alexander)和埃伊纳(Aegina)的保罗(Paul)。奥利巴锡阿斯(325—403)出生于帕加蒙,是盖伦的同乡,后来给以叛教者(Apostate)冠名的皇帝朱理安(Julian)当医生,在这期间拥有闲暇与机会来研究和更新前人作品。他的著作原本共70部,现仅存25部,其一大功绩在于注明了引文原作者。通过奥利巴锡阿斯的作品,阿奇基斯、安提勒斯及其他人的著述得以流传后世。

亚米大(Amida)的艾修斯来自美索不达米亚,是查士丁尼皇帝(Justinian)的医生。他的汇编作品主要取材于以弗所的鲁弗斯、亚历山大里亚的利奥尼兹(Leonides)以及索兰纳斯和阿奇基斯。他很好地描述子宫肿瘤,区分了发生和不发生溃疡的两种形式。他写道:肿瘤常常发生在宫颈,触感硬实、有弹性且不均匀;颜色泛红,接近铅色;有稀薄红黄色水样渗出;基本上是不治之症。这些认知很可能来自于阿奇基斯。根据沃尔夫(Wolff)的说法,艾修斯还描述了肛门区域的裂缝、结节和湿疣,这些记录可能指示直肠癌。加里森认为他对眼、耳、鼻、喉、和牙齿等部位疾病的描写是古代最好的。然而,除了外科,艾修斯在其他方面基本上没有独创性或新的发现,因此不能说他给病理学增加了重要内容。

他拉勒的亚历山大(525—605)曾到多个地方求学,在罗马和拜占庭都生活过一段时间,其突出成就在于建立了检体诊断和病理解剖之间的联系。他分别通过叩诊、点按和扪诊来诊断腹水、水肿和脾肿大,奥尔巴特指出,这是当时医学界流行的诊断方法。此现象也说明,尽管体液病因学说仍占主导地位,但解剖学基础也越来越受到重视。

埃伊纳的保罗(625—690)所著的《论医学》(Epitome)极大地拓展了奥利巴锡阿斯的作品,产生了重大而深远的影响,尤其在外科方面。其中来自保罗本人的观察有多少至今存疑。值得注意的是,从盖伦到后来的亚历山大和保罗这期间,人们已经意识到内部癌症的存在。亚历山大提到过肝癌,保罗也曾说“身体每一部位均可发生癌症(In omni corporis parte cancer nasci solet)”。但保罗是个温驯的黑胆汁学家,对病理学理论并无贡献。拜占庭医学的活跃期到保罗这里宣告终结,甚至在汇编领域也再无成果,医学的未来寄望于阿拉伯人。

我们有必要了解一下这种转变是如何发生的。七世纪早期,阿拉伯沙漠的一支游牧民族,以及宁静的沙漠城市麦地那(Medina)和麦加(Mecca),迎来了一位新的先知。之后,由于梦想着征服世界,美索不达比亚和尼罗河流域之间的占领军变得松散。在先知信徒的带领下,穆斯林士兵迅速攻占叙利亚、拜占庭的小亚细亚大部分地区和波斯。埃及望风而降,萨拉森(Saracen)铁骑如潮水般席卷北非。最后他们穿过直布罗陀海峡,攻克西班牙,一直打到比利牛斯山(Pyrenees),甚至继续往法国推进。直到先知穆罕默德逝世一个世纪后的一年,他们遇上查理·马特(Charles Martel),才经历了在西方世界的第一次惨败。局势逆转,南征北讨的萨拉森人再也没能越过比利牛斯山,但东起突厥斯坦(Turkestan)以东、西抵西班牙、横穿非洲和小亚细亚的整片区域依然是穆斯林的势力范围。

令人感到不可思议的是,这些四处攻击、劫掠和制造破坏的伊斯兰教徒中竟然出现了温和的一支,其中还有相当一部分安静的学者。连广受歧视、在欧洲任何其他地方都惶惶不安、没有未来的犹太人,也在阿拉伯的土地上获得庇护与发挥才能的机会。正是这部分穆斯林和犹太人,在接下来的三百年间为医学的发展增光添彩。

阿拉伯人在征服波斯时第一次接触到当时最先进的医学思想。波斯有一所伟大的医学院,由景教(Nestorian)的希腊人建立,这是一支受过良好教育的基督教教派,当初被查士丁尼皇帝驱逐出拜占庭的家园。通过这一奇特的连接,世界医学领袖由君士坦丁堡变成了巴格达(Bagdad)。

伊斯兰时期最伟大的医学作家中有两位波斯人,他们是拉齐斯(Rhazes)和阿维森纳(Avicenna)。拉齐斯(860—932)在巴格达接受医学教育,著有《医学集成》(Continens)和《说疫》(Almansur)。《医学集成》是一部阿拉伯语的综合著作;《说疫》较为简短,是关于天花和麻疹的论著,首次确切描述了这两种疾病。在思想和实践上,拉齐斯是盖伦和希波克拉底的追随者。

另一位波斯人,布哈拉(Bokhara)和巴格达的阿维森纳(980—1036),是一位名医。他闲游浪荡但十分聪明,主要作品《医典》(Canon)几乎取代了不可超越的盖伦,直到十五世纪仍是最优秀的医学单本。然而总体上它也仅是一部汇编集,在很大程度上依赖于盖伦的教义和亚里士多德的哲学。其原创部分最值得关注的内容在斑疹伤寒领域,与拉齐斯类似。

对于天花在人群中的普遍发生,阿维森纳产生了一个十分有趣的观点。在他看来,几乎全民都患病,因此他认为天花是人类的宿命,每个人在母亲的子宫里就会感染。作为一个传统的体液学家,他认为出疹是生命之力在协助排出恶质液体。

伊斯兰帝国西部的阿文祖尔(Avenzoar,1070—1162)是一位受教育程度很高的犹太医生,出生于塞维利亚(Seville)附近的书香门第,在哥多华(Cordova)的朝廷行医。因为他的食道癌和胃癌记录,当今病理学界对他兴趣浓厚。他对胃癌(verruca ventriculi,胃部的疣)有着清晰的临床描述,奇怪的是,这一常见疾病的解剖结构直到本尼维耶尼(Benivieni)时期才被人们所了解。他记载的一种情形,“始于轻微疼痛和吞咽困难,逐渐发展为完全无法吞咽”,则确定是食道癌无疑。阿尔祖文在食道癌的诊疗中使用了银质探条,同时对胃癌和食道癌患者使用营养性灌肠剂。他还描述了浆液性心包炎,并首次提及疥螨,加里森称他为他拉勒的亚历山大之后的寄生虫学第一人。

然而总体上阿拉伯学派和拜占庭的抄写员一样,对疾病本质的理解或病理学的进步并没有什么实质性的贡献,除了与疹病相关的部分。从我们的角度看,由于《可兰经》禁止对尸体进行解剖或其他毁损,穆斯林医学受到了无法跨越的阻碍,而对比先前阿拉伯入侵者对活人的残害,这一禁令就显得可笑而自相矛盾了。阿拉伯在药学领域成就卓著,而药学的日臻上乘则对上游学科化学产生了长远助益。

十字军东征后,阿拉伯医学没落,从十二到十五世纪,欧洲的修道院成为希腊医学的主要传承者。修道士成为医生,不过不是外科医生;他们当中有一些好静的,对时下这一喧闹的热门军事职业不感兴趣,致力于抄录和注解古人的文稿,尤其是盖伦的。尘封已久的塞尔苏斯的作品也重见天日。这本是医学发展的停滞期,但后来大学兴盛了起来,生机逐渐在其中显现,包括蒙彼利埃(Montpellier)学院、巴黎学院,特别是意大利的萨勒诺(Salerno)、博洛尼亚(Bologna)和帕多瓦(Paduo)学院。萨勒诺在医学上与十字军有着独特关联,渐渐在实用外科领域领先,而在博洛尼亚,解剖和病理解剖这两门基础科学重新引起了人们的兴趣。

1260年,塔代奥·迪·阿尔德奥托(Taddeo di Alderotto)来到了博洛尼亚,此时学院规模已经很大,拥有10,000名来自欧洲各地的学生。塔代奥的影响得益于博洛尼亚医学一直以来的领先地位。他似乎是第一个将人体解剖纳入大学常规教学的人,对此我们并无确切证据,但他的学生巴尔托洛梅奥·达·瓦利尼昂(Bartolomeo da Varignana,卒于1318年)、亨利·德·蒙德维尔(Henri de Mondeville,卒于1320年)和蒙迪诺·德·卢齐(Mondino de’ Luzzi,卒于1326年)的作品中都谈及解剖,从侧面反映了这一点。

辛格曾充分引证,这一时期的人体解剖最初是为发现病因或出于法律原因而进行的尸检,并不是以获得结构信息为目的的常规解剖。在意大利大学文艺复兴的过程中,病理解剖学研究比常规解剖学先一步开始,并最终带动了后者的发展。这看起来似乎很奇怪,但原因其实很简单——人们认为常规解剖学已然存在,就在举世无双的盖伦和才华横溢的抄写者阿维森纳的作品当中,后者的《医典》当时刚被译成拉丁文。

根据莫干尼的说法,早在六世纪的拜占庭,人们已常常通过验尸来确定瘟疫的缘由,但这些验尸结果并未流传下来。关于合法尸检的最早记录之一,是一位名为阿佐利诺(Azzolino)的贵族的尸检报告。这位贵族死于1302年,死因疑为中毒,在中世纪和文艺复兴时期的意大利,对猝死作出这种猜测通常再合理不过。此案法庭要求尸检,由塔代奥的学生巴尔托洛梅奥·达·瓦利尼昂带领一个委员会执行。他们当时做出的决定现不得而知,但尸检报告保存了下来,我们可以确定尸体被剖开检查过。

萨利切托(Saliceto)的威廉(William,约1201—1280)也曾进行法医解剖。威廉与塔代奥同时代,是博洛尼亚一名能干的外科医生,似乎对病理解剖学兴趣浓厚。他进行尸检研究显然并非偶然,著名的“硬结肾(durities renum)”可能就出自他的解剖观察,这一陈述被认为是现存关于布莱特氏病(Bright’s disease)最早的病理解剖记录,出现在他的《概要文集》(Summa Conservationum,1275)中。著作第一册是一部真正意义上的病理学各论,论及从头到脚所有器官的异常情况。关于“硬结肾”的记载十分含糊,并无太大意义,但他将肾病与水肿的发生联系起来,这点相当有趣。

插图IV是已知有关尸体解剖的最早图示之一,辛格博士推定其原稿年代在十四世纪上半叶。

关于解剖的神学禁令和解禁一直以来争议颇多。神圣罗马帝国皇帝、十字军战士、自封的耶路撒冷国王以及那不勒斯大学(University of Naples)的创办者腓特烈二世(Frederick II,1194—1250)是当时最开明的人之一,现在认为是他颁布了第一条准许人体解剖的法律。然而直到1300年之后很久,欧洲人被灌输的很可能仍然完全是尸体解剖亵渎亡灵的观念。究其原因,教皇卜尼法斯八世(Pope Boniface VIII)著名的“一圣通谕”(de Sepultris,1300)须承担主要责任,其中写道“切碎死者身体,将其残忍烹煮,使骨骼与肉体分离,以运回本国安葬;有此行为者将逐出教会。”这一训谕不论后来如何解释,最初它的颁布单纯只是针对十字军的一种普遍行为,当时许多著名骑士的遗体通过这种方式回到欧洲。

尽管如此,解剖是否有罪的问题最终仍需教会权威予以决断。鉴于解剖案例的增长引来颇多怨声,1556年,查理五世(Charles V)将争端摆在了在萨拉曼卡大学(University of Salamanca)的神学教员面前。这些智慧而开明的神学家最终定论,“尸体解剖起有益作用,准许天主教徒进行”,这一决定可能在其后数年发挥了举足轻重的作用。

随着意大利大学的兴起,抗议禁令、支持解剖的声音渐渐响起。供解剖学研究的材料起初都是不守礼法的医学生暗地里盗墓获取的,官方对这种令人不快的行为最多睁一只眼闭一只眼。到1360年之后,市政立法者明智地选择了支持解剖,就像他们推行其他能提高地方声誉的科学或任何事一样。被处决的罪犯成为了必要的材料来源,因此他们人身权利的剥夺被延长到死后。

回到塔代奥学派,我们发现他的学生蒙迪诺(Mondino,1275—1326)渐渐赶上了盖伦,成为解剖学权威。蒙迪诺接替他的老师做了博洛尼亚学院的首席解剖学家,并于1316年写下一本书。这本书以盖伦和阿拉伯人的学说以及他自己的几例解剖实践为基础,之后两百年一直是标准教科书,甚至是法定的。书中记录了他在1315年解剖两具女尸的结果,他试图据此判定怀孕对之后子宫大小的影响。十六世纪早期,著名解剖学家马克·安东尼奥·德拉·托尔(Marc Antonio della Torre)为了能在教学中使用盖伦的原著而不用蒙迪诺的书,不得不向当局请愿。如非英年早逝,马克·安东尼奥·德拉·托尔很可能在列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的协助下早维萨里一步实现解剖学的伟大变革。

外科医生亨利·德·蒙德维尔(Henri de Mondeville,约1250—1320)也是塔代奥的学生,当蒙迪诺占据博洛尼亚解剖学的第一把交椅时,他正在蒙彼利埃学院授课。亨利之所以受到当今病理学家和外科医生的格外关注,是因为他强调手术的清洁,反对将诱导化脓作为伤口愈合的辅助手段,这在当时是外科的常见做法。他写有一本伟大的外科著作,但不过一代时间就被居伊·德·肖利亚克(Guy de Chauliac)著名的《外科全书》(Magna Chirurgia)取代。亨利是一位优秀的外科医生,但在理论上仍是盖伦的信徒。例如,他将癌症局限在腺体的情况解释为“比之实体,忧郁物质更易进入海绵状的区域”。

居伊·德·肖利亚克同样奉行盖伦和阿维森纳的观点。与亨利不同的是,他信奉“化脓有益”的概念,以及伤口在愈合时通过化脓来消化和排出恶质体液的传统观点。他遵循的一种“脓疮(abscesses)”分类法成为中世纪后期一种传统,与现代的知识也有一定相关性。这种分类法将脓疮分为两种:(1)热型,如蜂窝织炎、脓疱、坏疽和炭疽;(2)冷型,如淋巴结核、水肿、鼓胀和癌症。因此,这一术语涵盖了所有肿胀类型,但急性炎性肿胀被划归到一个特殊的组别中,该组别几乎与现代意义上的脓疮同义,这是此种分类法的一个优点。

居伊在阿维尼翁(Avignon)做教皇的私人医生期间历经了黑死病的两次爆发,他本人也患上这种瘟疫并留下了准确的描述。他还详细记述了当时蔓延整个欧洲的麻风病。在癌症方面,居伊是典型的盖伦学派。

整个十四和十五世纪,教学解剖越来越普遍,但大都仅为证实盖伦和蒙迪诺的观点。如果这些解剖课能进行得从容一点,那么病理解剖学或许能够积累大量新知识。遗憾的是尸体腐烂迅速,这项工作通常赶在四节课的时间里草草完成,助教指出身体各部位,教授单调地念出盖伦的理论,并不太关注眼前桌面上的实物,基本上也没有时间研究各种异常。尽管如此,解剖学的理念仍稳稳扎根,偶尔也会有人发表关于内部损伤的言论,例如彼得罗·迪·蒙塔尼亚纳(Pietro di Montagnana,卒于1460年)就声称,他在帕多瓦的十四次尸检解剖过程中见到过患病的心脏。

三、文艺复兴时期的病理学

文艺复兴时期,复活的古老经典恰逢印刷术的春风,克里斯多弗·哥伦布(Christopher Columbus)、路德(Luther)、哥白尼(Copernicus)和维萨里(Vesalius)开启了新的世界,病理解剖学也作为一门单独的科学开始了求索之路。

我们已经了解到人体解剖学研究的价值如何被十二到十五世纪的新兴大学所发掘,又如何在盖伦的权威笼罩下归于沉寂。解剖结构的变化与疾病相关是显而易见的,盖伦对此的系统性总结如今看来已少有可取之处。然而当时的人们对这些变化却不甚关注,除了外科方面;在疾病解释上,新医学院最优秀的思想者也满足于希波克拉底、盖伦以及阿拉伯前辈的理论。

每个时代都会有独立的意志,此时自然也不例外,而新的自由赋予了他们机遇。在洛伦佐·德·美第奇(Lorenzo de Medici)和马基雅弗利(Machiavelli)的引领下,佛罗伦萨城鲜活多姿,在这里,医生安东尼奥·贝尼维耶尼(Antonio Benivieni,约1440—1502)成为了新时代医学的开路先锋。他的成就或许完全仗印刷术的出现,但更可能是新生的思想者与热忱的时代相结合的产物。

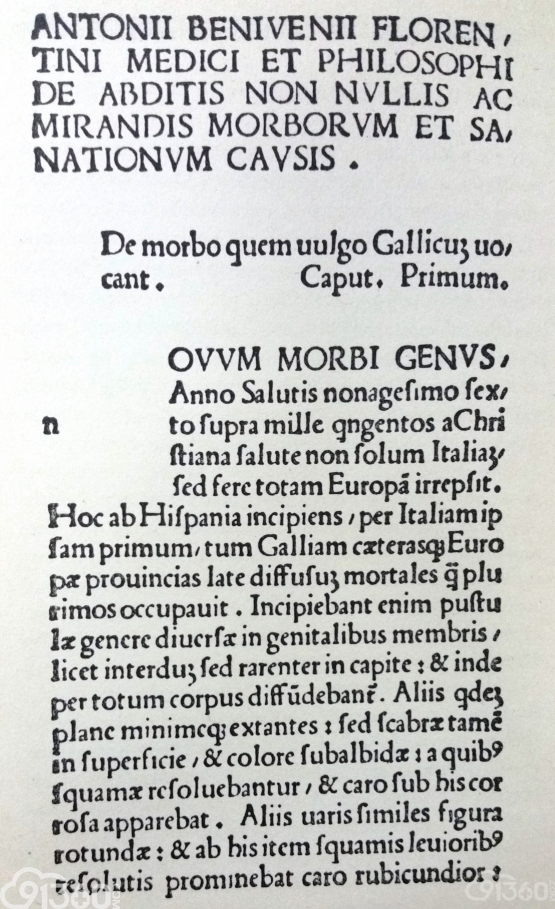

他的生平相当不详,显然出生于佛罗伦萨并在那里行医愈三十载,但求学何处、师从何人却不得而知。安东尼奥过世五年后的1507年,他的兄弟杰罗姆(Jerome)整理出他细心保存的病例记录,并在他的老友、著名医生珍·罗莎托斯(Jean Rosatus)的鼓励下成书出版,若非如此,我们将完全不知道此人的存在。这本经典小书名为De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis,注意“abditis”一词。自爱拉吉斯拉特之时起,这是医生第一次可以不受约束地通过例行尸检来探求病症的“潜藏”或内部原因。这本书由一百一十一篇短篇组成,包含了贝尼维耶尼或他的朋友所进行的二十例尸检的发现。

书的开篇描述的是高卢病(Morbus Gallicus)。与文艺复兴一同到来的还有梅毒,这一新的灾祸在欧洲快速蔓延,贝尼维耶尼的寿命也因此打了折扣。但在人生末年他显然对该病进行了大量观察,并准确描述了它的表面症状,包括颅骨侵蚀——比起现在,这一病症在当时似乎更加普遍。

然而这本书的精华则在于尸检中的观察。就目前所知,向病人家属申请对病情不明的死者进行尸检,贝尼维耶尼是第一个。鉴于现下存在一种奇怪的错误倾向,即突然给每一门科学指定一位创始人,他常被称为病理解剖学之父。

但他终究没有为一门学科的建立打下什么基础,并受时代影响迷信鬼神,所引用的科学权威亦未超出盖伦的范畴。也不能说他对后人的科学思想产生了多大的影响,尽管许多人引述了他的言论。他最伟大和长久的贡献在于所开创的先例。

书中的描述都十分简短,须知实际措辞可能部分是由杰罗姆·贝尼维耶尼完成的。尸检完全是为了确定疾病所在的部位,或者解释涉及某一特定器官或部位的症状。他们切割(“incidere”)尸体,而不是像后来的莫干尼(Morgagni)那样解剖(“dissecare”),结果当然也相对粗略。

安东尼奥·贝尼维耶尼书中的一页,出版于1507年

有些比较有趣的病例值得一提:

第36例:一位姻亲吐出全部饮食,无法进食或服药,逐渐形销骨立,终至死亡。贝尼维耶尼“为了公众利益”解剖了尸体,发现其胃部硬结直达幽门,阻止食物通过。这个病例显然是梗阻性幽门癌。

第81例:“仅由风导致的死亡”(“ex solo vento mors subsequuta”)。此病例一切正常,只是内脏充满气体。半个世纪之后的多东斯(Dodoens)推定这是肠道充气,即鼓胀症。这一情况可能是麻痹性肠梗阻的一种,但它究竟是由未被发现的腹膜炎、肠系膜血管栓塞还是其他原因引起的,远隔四个世纪的今天已无法判断。

第83例:一名上了绞刑架的强盗死而复生,他再次犯罪被捕,这次真地被绞死。“震惊于此人之恶”,贝尼维耶尼写道,“他们(他的同伴)煞费苦心争取了一次尸检”,然后惊讶地看到一颗“塞满毛发的心脏((cor pilis refertum)”。结合医学文献中记录的一个以往的病例,贝尼维耶尼和他的朋友们相信,这种情况不仅与大奸大恶的品行有关,同时也是“罕见的顽强的一种标志”。别忘了这些人生活在一个一切皆有可能的年代。此例毫无疑问是一种简单的纤维性心包炎,且当时肯定还有其他损伤,只不过被贝尼维耶尼的朋友们——也就是尸检的执行者忽略了。

第93例:“一位名为蒂亚曼提斯(Diamantes)的贵族妇女,被结石折磨,最近去世。”但这并不是贝尼维耶尼所熟悉的常见胆囊结石,本例中“结石并不像预期的那样存在于胆囊,仅一颗除外,这一颗呈黑色,大小如同包在壳中的大干栗子;其他的都在膜层中,膜层悬挂于肝脏外,形成囊状。”这些观察十分细致,虽然发现这些情况不难,但能描述得如此准确实属不易。“像预期的那样”这一表述说明贝尼维耶尼非常熟悉普通胆石病。

书中提到的一件事很耐人寻味。一名病情不明的肠梗阻患者家属拒绝尸检,这令贝尼维耶尼沮丧不已(“Sed nescio qua superstition versi negantibus cognatis”)。显然,他常常能够成功令死者家属认识到查明病情的价值,因此偶然劝说失败才会如此郁闷。

并非所有描述都很清晰,如“存在于肠系膜静脉之间并将其堵塞的痂”。此例中,他看到的更可能是结核病或伤寒症引起的淋巴结肿大,而不是一般认为的肠系膜血管栓塞,后者更为罕见。对于增大的淋巴结或结节(皮肤肿块),贝尼维耶尼追随的古希腊人所倾向的解释是,凝固的体液阻塞了静脉(参见第二章的盖伦)。

他必定将重点放在了明眼可见的现象上,而常常忽略了本质的损伤,多次将死后变化误认为病理损伤。他细心地注意到心脏“息肉”,如同其后将近三个世纪的病理学家一样,而这当然只是简单的死后血液凝块。我们不能在此耽搁太久,但应该知道他对以下情况都有精彩描述:可能由结核导致的髋关节脓疮;佛罗伦萨几位老绅士的老年性腿部干性坏疽,“希腊人称为坏疽的黑色溃疡”;几种疝气;瘘管,包括膀胱直肠瘘;肋骨溃疡;龋齿继发的颌骨溃疡;灼伤后的瘢痕;暹罗双胞胎;以及在外科上有价值的许多其他损伤。他是一名优秀的操作者,外科医生和病理学家一样,都会觉得他的书具有历史意义。诚然,对于观察到的病情,他的解释完全都基于陈旧的体液病理学,但他竭尽所能探索疾病所在的器官部位,却是前进了伟大的一步。

亚历山德罗·贝内代蒂(Alessandro Benedetti,约1460—1525)与贝尼维耶尼同时代,普奇诺提(Puccinotti)认为他是贝尼维耶尼的学生。他是著名的帕多瓦解剖教研室的解剖学教授以及创办者之一,后来的维萨里、哥伦布、阿卡佩登特(Aquapendente)的法布里(Fabricius)与他的学生哈维(Harvey),以及更晚的莫干尼都曾为这间教室增光添彩。在克里特(Crete)任军医期间,贝内代蒂著有一书,书中有大量的原始记录,包括胆结石、心脏异位及其他病理学发现。后世的医学作家十分推崇贝内代蒂,他极大地深化了病理解剖的观念,足与贝尼维耶尼相提并论。另外,在瘟疫病毒的传播和梅毒的传染方面,贝内代蒂也有着令人瞩目的敏锐观察。

稍晚于贝尼维耶尼,我们迎来了重量级人物贝伦加里奥·达·卡尔皮(Berengario da Carpi,1470—1550)。他是博洛尼亚大学的外科学教授,自诩解剖尸体过百,而根据奥尔巴特的说法,这其中有些可能是猪的。贝伦加里奥当然也解剖过人体,且满怀热情。他对蒙迪诺著作的评述是前维萨里时代解剖学的一部伟大作品,尤以其中插图最负盛名。书中提到了心脏扩大及其他身体异常。贝伦加里奥是本韦努托·切利尼(Benevenuto Cellini)的好朋友,后者直白地写道,达·卡尔皮是“一位声望极高的外科医生”,他“在治疗别的疾病的时候,也接收得了号称法国病的绝症患者”,当然收费很高,“这种病好发于牧师,尤其是那些富有的。”但是,诚实的切利尼补充道,在他离开罗马之后,“经他医治的所有病人都病得比他来之前严重一百倍,如果他还在这里,他铁定已经被杀死了”。但机智的贝伦加里奥已踏上旅程,在强调人体解剖的道路上一如既往地走了下去,如果不考虑他的治疗结果,那么就如拉耶(Rayer)所说,他以身作则促进了病理解剖学的发展。

同时期的吉罗拉莫·伏拉卡斯托罗(Girolamo Fracastoro)是一位多才多艺的医生、诗人、宇宙学家和自然哲学家。在病理学方面,他最受关注的成就,一是著有论述传染病的名著《论传染与传染病》(De contagion et contagiosis morbis et curatione),二是深入探讨了梅毒。书中明确定义了传染和传染病的概念,坚信斑疹伤寒和肺痨这两次大瘟疫的传染性本质。伏拉卡斯托罗难能可贵地指出了感染(他提到一种可传播的“病毒”)与酿酒发酵之间的相似之处,比巴斯德(Pasteur)早了几个世纪。

然而伏拉卡斯托罗在很大程度上是一名占星家,听起来可能不可思议,但就梅毒这样明显具有传染性的疾病,他一开始竟愿意相信,其诱因包括行星的恶性影响,尤其是火星和土星。梅毒在当时是一种蔓延迅速的瘟疫,且由于条件限制,人们即便没有忽略其性传播方式,至少一度是不确定的。一般认为该病起源于西班牙,由哥伦布的船员从美洲带回,其后之所以在意大利大暴发,是因为法国国王查理八世(Charles VIII)围攻了曾是阿拉贡(Aragon)王朝属地的西班牙城市那不勒斯(Naples),他的军队中有西班牙雇佣兵。法国人将这种新的疾病称为“那不勒斯病”,那不勒斯人则以“高卢病”回敬之,后一称号显然流传更久。伏拉卡斯托罗在他的著名诗篇《西佛里斯──高卢病》(Syphilis sive Morbus Gallicus)中引入了“syphilis”一词,这是一位虚构的英雄人物的名字,他因亵渎太阳神而染上此病。十六年后的1546年,伏拉卡斯托罗发表了一篇更为严谨的散文研究,在文中明确强调了梅毒的性传播来源,并准确描述了该病的临床过程,从最初的生殖器官病变到后期的口腔、咽部及骨骼损伤。这之前的1532年,威尼斯的尼古拉斯·马萨(Nicholas Massa)已经描述过尸体中的梅毒瘤,称其为“白色粘稠物(materiae albae viscosae)”。

伏拉卡斯托罗同贝尼维耶尼和其他许多杰出的医生一样,详细推论了梅毒的来源,却并未解决实际问题。值得一提的是,这个问题的解决直到今天也没有更多进展。1495年是有名的一年,不仅那不勒斯,巴塞罗那(Barcelona)也经历了一次梅毒暴发,但苏德霍夫认为那不勒斯的那场瘟疫可能根本不是梅毒。鲁伊·迪亚兹·德·伊斯拉(Ruy Díaz de Isla)或许是第一个提出梅毒来源于美洲的人,这个观点出现在他的一部作品中,该书完成于1510左右,但多年之后才出版。他声称,1493年哥伦布的船员从海地(Hayti)返回欧洲时,自己曾为他们治疗过这种疾病。新大陆伟大的历史学家奥维耶多(Oviedo)和拉斯·卡萨斯(Las Casas)也都支持梅毒来自美洲的观点。

另一方面,很多医学史家相信他们在1495年以前的医学文献中找到了关于梅毒的记载。十六世纪中期的多东斯(Dodoens)坚称,萨利切托(Saliceto)的威廉(William,1270)、伯纳德·戈东尼斯(Bernard Gordonius,十四世纪)以及塔兰塔(Taranta)的瓦勒斯卡斯(Valescus,1418)都曾描述过梅毒。但不论来源如何,这一疾病显然在十五世纪末期突然流行,并在不到一百年的时间里席卷了整个文明世界。梅毒引起的多种病变之间有着离奇的相异性,这着实给病理学出了一道难题,在二十世纪以前一直未能完全解决,而它的解决过程则涉及到许多著名人物,包括费内尔、巴累(Paré)、巴拉塞尔萨斯(Paracelsus)、朗契西(Lancisi)、莫干尼、约翰·亨特(John Hunter)和微尔啸(Virchow)。

人们常将十六世纪称为解剖学的世纪,却普遍忽略了这个世纪病理解剖学的发展仅仅稍逊风骚。解剖在欧洲各大学的普及势必带来病理发现的稳步累积。

维萨里(Vesalius,1514–64)、哥伦布(Columbus,1516?–1559)、法罗比奥(Fallopius,1532–62)和欧斯塔希乌斯(Eustachius,1524–74)都有病理学的观察发现。维萨里熟悉主动脉瘤(该病最早的描述来自于蒙彼利埃的安托万·萨波塔(Antoine Saporta,逝于1573年),并于1555年在奥格斯堡(Augsburg)一位贵族身上诊断出这种疾病,这是一例活体病例。两年后患者过世,奥格斯堡医生完成尸检,确认了他的诊断。维萨里也曾进行多次法医尸检,按照申克·冯·格拉芬贝格(Schenck von Grafenberg)的说法,他曾有意将病理发现单独结册出版,或许已经完成了手稿。如果确有其事,那么这些手稿很可能是在他前往西班牙之前散失的,某次他情绪失控,焚毁了许多稿件。抱着这些手稿可能幸存的一丝希望,驻马德里(Madrid)的法国大使曾在1812年展开搜寻,但无果。维萨里的追随者欧斯塔希乌斯晚年被通风折磨,在某次记录病变的肾脏之时,他曾懊悔没有趁年轻力壮时有针对性地进行病理解剖学研究,而仅仅关注了常规解剖学。

诚然,公开解剖的对象多数是被处决的罪犯,这些人在行刑时大都处于青壮年,身体健康。这样的来源本难以提供大量的病理解剖实例,尽管偶尔也会有意外发现,贝尼维耶尼就曾遇到过(第83例)。但需知私下的掘墓解剖也并不稀少,死者死于“自然原因”,也就是疾病,解剖者如果足够敏锐,就会有病理解剖学的观察发现。最后是贝尼维耶尼所进行的这种尸检解剖,这种情况中,病人生命末期的临床信息是已知的。佛罗伦萨人成功获得尸检许可,提出申请即可获得保障,与现在完全一样,这说明,名医的尸检研究不再被外行大众视为亵渎神明。事实上,如果有需要,教会高僧的尸体也会成为尸检的对象。1410年,教皇亚历山大五世(Alexander V)在博洛尼亚离奇猝死,彼得罗·德阿格拉塔(Pietro d’Argellata)对其进行了尸检,后来还在他的《外科学》(Surgery)一书中描述了检查情况。

整体上,有关疾病引起的器质性变化,大量信息正在不断累积,成为盖伦理论的佐证和外科观察的补充。第一位编纂这些新知识的是十六世纪最伟大的医学人物之一——亚眠(Amiens)的让·费内尔(1497–1558)。要说明这个世纪上半叶所取得的进步,对比贝尼维耶尼与费内尔的主要作品就是最好的办法,若说前者是在黑暗中摸索前进的勇敢先锋,那么费内尔则已成长为一位成熟的病理学家。

这位了不起的人物于1479年出生在皮卡第(Picardy),早年爱好哲学和古代语言,一度也曾致力于钻研数学,加里森认为他后期的逻辑分类倾向毫无疑问与这种训练密切相关。他同时也学习医学,1530年当上医生,1534年成为巴黎大学的医学教授。他的能力很快为他带来了大量的实践机会,其对象包括法国宫廷的贵族。他是普瓦捷(Poitiers)的狄安娜(Diana)的私人医生,后者是皇太子的情妇,皇太子继承皇位成为亨利二世(Henry Ⅱ)后,他成为国王以及著名的凯瑟琳·德·梅迪茜(Catherine de Medici)王后的侍医,在这对王室夫妇的所有行程中随侍。

插图V 让·费内尔(JEAN FERNEL ,1497–1558)

费内尔行医治病的工作已十分繁重,但在工作间隙,他仍然热忱而勤奋地收集整理希腊和阿拉伯前辈的医学知识,后果是他自身的健康不堪重负。他有时被称为法国的盖伦,却也常被看作最早试图摆脱盖伦束缚的人之一。在医学史上,他率先脱离古人的体液、气质和灵气学说,创建了一种更为理性的病理学理论,所著病理学各论的组织方式几乎达到了现代水平。他的著作《通用医学》(Universa Medicina,1554)分为生理学、病理学和治疗学三部分,成为整个欧洲的医学标准。

费内尔将疾病分为综合与特殊两种,前者发生的部位不定(“morbid incertae sedis”),后者定位于某一器官或部位。发热属第一种,另又细分为单纯型、腐败型和瘟疫型。为了条理清晰,特殊疾病也被分为三组:(1)影响横膈膜以上的部位,(2)影响横膈膜以下部位,及(3)外部疾病。他又进一步区分了(1)影响器官某一部分的简单疾病,(2)影响整个器官的复合疾病,以及(3)干扰部位之间正常关系的复杂疾病。

和我们现在一样,他也区分了症状和征兆,后者主要包括脉搏和泌尿异常。有一段时期,呆板的庸医仅凭肉眼观察患者的一瓶尿液,就煞有介事地诊断从失恋到麻疹的一切疾病。同时也是数学家的费内尔写有一篇题为“论尿量多寡之意义(urinae copia et paucitas, quid indicet)”的文章,强调尿量变化的意义,思想十分先进。他注意到泌尿与排汗的互补关系,以及肿瘤和结石对泌尿通道的阻塞作用。

费内尔的《病理学全七册》(Pathologiae Libri Ⅶ,1554)是第一部称得上病理学教科书的医学著作,在最后三册中,他简明扼要地汇编了当时有关病理器官异常的知识精华。此处我们只能就作品的组织结构作简短介绍。在脑部疾病的讨论中,他意识到髓质或脊髓受压迫可能是导致瘫痪的一个原因,但对此的解释基于体液学说,十分异想天开。他将肺部的空腔(“脓腔”)与脓疮混为一谈,可能是混淆了结核病与化脓过程。但在他的一部《医案》(Consilia)中,却有一则简短的尸检草案清楚描述了一例普通的慢性溃疡性结核病例。

胃部癌症被他归到“脓疮”一类,这个词在当时仍然是肿胀的通用名;书中还提到了肿瘤溃疡和腐蚀导致的胃溃疡。他按顺序分析了隔膜以下部位的疾病:胃,肝脏,胆囊,脾脏,肠系膜和“被称为胰腺的部位”,肠道,肾脏,子宫及其他生殖器官。最后一章讨论梅毒,对此费内尔可谓见多识广,事实上,在混乱的法国宫廷行医的人都不会对这一疾病感到陌生。他区分了梅毒的四种类型,提示了现代所划分的四个阶段。

他的描述中时而存在某些偏见,这意味着特定病情描述可能出自对假设而非实际观察。他将肝脏和肾脏的以下情形列为常见异常:“阻塞,硬癌性炎症,脓疮和溃疡”。这两种器官的排出通道被结石堵塞的情况,他显然都十分熟悉,而所述肝脏硬癌性炎症可能包括肝硬化,这点我们可以从“质地坚硬(praeter naturam durus)”这一描述中判断。但是他似乎并未过多关注肾脏的类似情形,这种情况虽然一次次出现在病理学家眼前,却似乎总能从他们审慎的检查中逃脱,直到理查德·布莱特(Richard Bright)的时代。按照费内尔的说法,“可判断为炎症的炎症,是罕见的”,这个观点很可能是从盖伦那里直接搬过来的。他对子宫异常的描述涉及外科、产科以及尸检知识,十分详尽。

1567年,他对一名九岁女孩进行尸检并将其病况描述为“肠梗阻”,而实际情况毫无疑问是阑尾炎,这是1711年海斯特(Heister)发现阑尾炎之前,关于该病的唯一一例明确记录。他率先研究动脉瘤,是最早提出某些动脉瘤来源于梅毒的人之一。在癌症方面,他是一名彻底的盖伦派体液学家,但已经了解到内部癌症的普遍存在。他将浅表的结节状物称为肉瘤(“sarcoma carius”),包括多种损伤,如溃疡愈合过程中的慢性肉芽组织、鼻息肉以及被称为牙龈瘤的颌部肿瘤。肉瘤一词的使用几百年来一直都十分随意。

总的来说他有着十分渊博的病理解剖学知识,虽然关于灵气中毒或体液病因的说法现在看来是无稽之谈,但他将疾病定位于实质部位,极大地促进了解剖学观察向更准确的方向发展。在知识的总结归纳方面,他远远超前于时代,作为当时的教科书,他的《病理学》并不逊色于两百多年后马修·贝利(Matthew Baillie)的版本。他的同辈及下一代的追随者大都满足于堆砌观察结果,而并不将它们整理成体系,这点上费内尔可说是一览众山小。

当时的其他分类中,最重要的是巴塞尔(Basel)解剖学家菲利克斯·普莱特(Felix Plater,1536–1614)的版本。这位解剖学家在五十年的时间里解剖尸体超过三百具,留下大量具有病理解剖学价值的观察发现。普莱特同时是一名执业医生,他也根据症状划分了疾病种类。他的病理学发现包括舌下结石、巨人症(身高九英尺的男性骨骼)、脑瘤、一名婴儿的胸腺肥大、肠道寄生虫,以及与终末期水肿有关的囊肿性肝脏和肾脏。他的著作被后世的汇编者大量引用。

同世纪的沃尔彻·科伊特(Volcher Coiter,1534–约1590)热衷于探寻病理解剖结构的成因。他生于格罗宁根(Groningen),后在纽伦堡(Nuremberg)行医,是法罗比奥的学生,自身也是一位杰出的解剖学家,曾多次力劝当局全力支持相关政策,对死于严重或疑难疾病的人进行尸检。他深信病理解剖研究的重要性,为此放弃了私人诊所,做了一名军医,以增长病理解剖领域的见识。病理学方面,他最突出的成就是描述了脑膜炎和脊膜炎。

同时期的意大利人、曼图亚(Mantua)的马尔塞洛·多纳托(Marcello Donato,十六世纪下半叶)同样坚定地支持尸检。其著作《可敬的医学史》(De medicina historia mirabili,曼图亚,1586)中有一段严肃的训诫,直白地陈述了病理学家长久以来的两个问题,值得在此复述,全文如下:“颁布尸检禁令的人应当认真反省其过错。病人死亡后,其尸体很快将成为蠕虫的食物,因此反对解剖病因不明的尸体对于这堆无生命的物质毫无意义,却对活着的人们造成严重损失;因为他们阻止医生获取知识,而这些知识可能解救受类似疾病迫害的人。出于懒惰或抵触而宁愿停留在无知的黑暗中、不愿努力探索真相的医生同样应当受到谴责,这样的行为有愧于上帝、他们自己以及整个社会。”(摘自伦瓦尔的《医学史》,贡梅格尼译)。

这本书主要收集了其他人观察到的异常情况,包括贝尼维耶尼、维萨里、哥伦布、多东斯以及另外一些名气较小的人。这类汇编活动很快变得普遍。多纳托花了十一年时间来完成这项工作,且特别沉迷于一些离奇的故事,比如汗血和输尿管排出麦粒。尽管如此,他还是留下了一些有价值的记录,其中有一例直肠癌记录,是关于这一疾病最早的准确的病理解剖学描述。患者是一名严重便秘的老人,其直肠连一根蜡烛也无法通过,尸检发现,直肠上部区域严重收缩,其中有一块突出的腺状肿瘤。

以上是新兴的病理解剖学在意大利、法国、瑞士和德国的发展情况,而在荷兰,以郎伯特·多东斯(Rembert Dodoens)和皮埃特·冯·弗瑞斯特(Pieter van Foreest)为代表的科学家也为这门新学科的发展贡献了力量。多东斯可能更多地是以对植物学的贡献闻名,他是莱顿(Leyden)大学的植物学教授,那时候,植物学和解剖学的教授职位通常是合并的,在职者同时行医,这种情况在荷兰尤其普遍(参见后文中关于勒伊斯(Ruysch)的部分)。

多东斯(1517–1585)最初在卢万(Louvain)求学,后广游法意德,与当时最著名的医生沟通交流,深刻认识到尸检对于理解疾病的意义。他在《罕见医学案例》(Medicinalium observationum exempla rara)一书的献词中提到,希波克拉底和盖伦并未享受到尸检带来的益处,并补充道,“后来者则有着极大的优势,可以打开人体,研究隐藏的疾患和潜在的病因”。这本书和多纳托的类似,是一本罕见案例的集合,不同的是它们都来自多东斯本人的实践。书中描述了五十四个病例,但具有重要意义的较少。

这部作品的主要优点在于其报告方法仔细区分了主客观内容。书中的五十四个案例中仅少数包含尸检记录,而但凡有此记录,则病例报告格式一律如下:(1)临床病史;(2)尸检,严格以客观术语记叙;(3)分析,或多东斯对病例的主观解释,以及引用的文献和其他相关材料。

这些病例记录包括:狂犬病,发病于被犬咬伤三十七年后(无尸检);扁桃体脓肿;纤维素性支气管炎,咯出支气管管型,最终死于肺出血(无尸检);肺部坏疽(米尔贝克(Meerbeck)认为是肺梗死,有尸检记录);一名六十岁女性的胃溃疡,患者上腹疼痛多年(有尸检记录,但描述溃疡出现在胃的外侧及相邻器官上,因此并不清楚);以及一个复杂病例,患者一只脚坏疽,出现恶病质,并有明显的晚期腹膜炎,这些可能是恶性肿瘤的继发症(有尸检记录,但报告过于简短,难以理解)。多东斯自然也是用体液理论的术语来解释这些实质部位的损伤,例如,他认为中风是因为黏液乱窜,突然堵塞了脑室,这些黏液中常混有血液。在此我们可以看出,从古代一直到卫普菲(Wepfer)的时代,人们对脑出血和脑膜炎始终有所混淆,多血性和浆液性中风的区分就隐约体现了这一点。

代尔夫特(Delft)的皮埃特·冯·弗瑞斯特(1522–1597)有“荷兰的希波克拉底”之称,他不像当时其他人那样对罕见病例感兴趣,而更关心常见病。他出版了约一千例病例记录,表现出对病理解剖的关注,但整体上未能成功建立起结构异常与生理影响之间的关联。

插图VI 约翰·申克·冯·格拉芬贝格(JOHANN SCHENCK VON GRAFENBERG,1530–98)

这段时期最伟大的汇编者当属约翰·申克·冯·格拉芬贝格(Johann Schenck von Grafenberg,1530–98)。他的学业主要在古老的大学城宾根(Tübingen)完成,在斯特拉斯堡(Strassburg)行医一段时间后,他定居弗莱堡(Freiburg),做了一名城市医生,1598年逝于当地。晚年(1584–97)他完成了伟大著作《医学罕见病例……全七册》(Observationum medicarum rararum...libri Ⅶ),这部书在1665年以前曾多次再版。书中摘录了他一生所读医学文献中的观察发现,在此基础上他补充了本人及亲朋的大量实践经验。书中许多引文是尸检发现的概括。参考文献出处明确与索引编排有序是其显著优点。

全书多达900页,按惯例以当时医学界名人的赞美之词与美好祝愿开篇。值得注意的是,为了阐明自己的观点,论证对情况不明的病例进行尸检所具有的教育意义,申克在书的引言中引述了古今许多大人物在这方面的言论,包括盖伦、普林尼(Pliny)、阿里桑德罗·贝内代蒂(Alessandro Benedetti)、约翰·肯特曼(医生与矿物学家,1518–74,对人体内的各种钙质沉积物非常感兴趣)、微尔啸·科伊特和马尔塞洛·多纳托。该书采取了常用组织方式,依据涉及解剖学上某一部位的症状,从头部开始进行记述,后来的博尼特(Bonet)等汇编者也都沿用了这种方式。

申克的书为我们提供了一条捷径,能更方便地了解西尔维亚斯(Sylvius)、维萨里和哥伦布的大量病理学发现,这些内容原本分散在他们本人的、更为严格意义上的解剖学著作中。自希波克拉底时代起的医学作家基本都没有遗漏。书中提到阿文祖尔的“胃瘤”,甚至还记载了鲍安(Bauhin)发现的中风死者开颅时血液喷出的情形,以及盖尼鲁斯(Garnerus)在1578年的一次解剖中观察到的重23磅的脾和11磅的肝脏——这很可能是一例脾肿大性髓性白血病;书中引用的病理学发现,其涵盖范围之广由此可见一斑。申克本人的观察中,关于肠道寄生虫的记录尤其值得称道。整体上,这部作品距现代病理学教科书仍存在很大差距,但它将病理学的观察发现以一种便于现代人理解的方式呈现出来,仍不失为一部杰出的汇编著作。

外科医生拥有研究活体病理变化的特殊机会,自然也为病理学的发展作出了大量贡献,这其中首推安布鲁瓦兹·巴累(Ambroise Paré,1510–90)。在他的著作《外科学》(Surgery)的背景简介中,这位强壮的法国医生用通用法语普及了维萨里的理论,从而用解剖学的成果推动了病理学进步。巴累来自理发师医生的阶层,因无法使用拉丁语写成论文而没能进入圣·科姆(St. Côme)学院,是第一个敢于在科学出版物中使用母语的人。因为他,我们第一次能够听到法语版的肿瘤“tumors contre nature”而不是时人崇尚的拉丁说法“tumors praeter naturam”。虽然他对这些肿瘤的解释比之盖伦并无丝毫进步,但留下了一些优秀的描述,表现出对内部癌症的熟悉。此外,他十分重视乳腺癌腋淋巴结肿大的现象,从中我们可以看出,此时的人们正逐渐认识到癌症转移的现象。他在治疗枪伤时首次省去了刺激性的沸油冲洗,预示了后来的无菌操作,这个故事人们耳熟能详,此处不再赘述。巴累熟知动脉瘤,不仅外伤所致的类型,还包括内部动脉瘤,和费内尔一样,他也认为梅毒是该病的一个诱因。

同时期的希尔登(Hilden)的威赫姆·法布里(Wilhelm Fabry或Fabricius Hildanus ,1560–1634)有“德国的安布鲁瓦兹·巴累”之名,也十分重视病理解剖学。他对常规解剖学颇有研究(甚至建议牧师和律师学习解剖学,以便在刑讯罪犯时采用更加灵活有效的手段),留下了有关先天异常的详细记录与绘图。他收集了许多表现骨折愈合的骨头,值得关注。但他对病理学的主要贡献则是关于烧伤的论文以及伟大著作《论热型和冷型坏疽》(Gangrene, Hot and Cold),前者区分了经典的三个烧伤程度,后者于1593年首版后再版十次之多。遗憾的是,他坚定地奉行当时几乎普遍的做法,通过使用各种刺激物有意诱导伤口化脓,对此他的解释和其他人一样,即这一过程提供“恶性体液”的排出通道。

十六世纪,人们总体上已经广泛认识到各种疾病在身体实质部位的定位,但有关疾病根源的理论停滞不前,就和现在一样。盖伦的体液和灵气病理学仍然盛行,少有人敢于脱离他那些信心十足的言论。少数勇敢的革新者提出了自己的理论,但基本上都比原来的更加虚无缥缈,比如巴拉赛尔苏斯(Paracelsus,1493–1541),1527年他在巴塞尔公开烧毁了盖伦和阿维森纳的作品。这位文艺复兴时期的伟大医学改革家喜好争论,但思想独立,他有占星术背景,将病因理论建立在一种神秘主义的活力的基础上,认为疾病受一系列“统一体(entia)”的主宰。但另一方面,关于结石和痛风沉积物的形成,他提出了沉淀的设想,这一概念为现代化学病理学埋下了伏笔,他也是第一个将呆小症与地方性甲状腺肿联系在一起的人。

巴拉赛尔苏斯的信徒、比利时神秘主义者冯·海尔蒙特(van Helmont,1577–1644)是现代生物化学的又一先驱。他建立了一套现在看来十分荒诞的生理病理系统,对其坚信不疑且都付诸实践。正如约翰·罗伯克维兹(John Lobkowiz)所说:“海尔蒙特敬业、博学又有名气,是盖伦和亚里士多德的死对头。在他的治疗下,病人从来不会长时间地受折磨,只需两三天,要么死亡要么痊愈。”1640年海尔蒙特生了一场重病,他成功拯救了自己——如果他本人的陈述可信的话——通过接连摄入牡鹿的生殖器官碎屑、少量山羊血,和以螃蟹眼睛熬制的尿液,这一精密的药理组合几乎赶超了阿拉伯人。

海尔蒙特一直活到了威廉·哈维(William Harvey)的时代,却并未从后者的名作《论动物心脏与血液运动的解剖学研究》(De motu cordis et sanguinis)中受益。按照他的生理学理论,生命受主元气(Archaeus)与许多小元气(archaeus)调控,主元气存在于脾胃,小元气存在于其他器官。这些元气控制消化酵素的分布,主元气情绪爆发,就会扰乱酵素的正常分布,导致疾病。如果女性乳房受伤,冒犯了主元气,它一怒之下就会产生肿瘤。这种神秘主义的主元气显然就是黑胆汁的替代物,但我们不能忽略的是,海尔蒙特清晰地将癌症与其他损伤区别开来,在主元气概念衍生出的酵素领域,他也是一位伟大的实验者,为现代生理学的奠定了部分基础。组织的自溶或自我消化为病理损伤中退行性病变的现代理解作出了铺垫,因此化学病理学发展史中应当有海尔蒙特的荣誉之席。

总的来说,这段时期虽然出现了维萨里和众多解剖病理学家,但医学理论的权威仍掌握在盖伦手中。事实上,由于维萨里和其他人在某些领域多次支持盖伦的学说,这位帕加蒙大师对病理学理论的统治甚至更加牢固,直到哈维带来新的突破。

https://wap.sciencenet.cn/blog-279293-1204427.html

上一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(1)

下一篇:[转载]埃斯蒙德·雷·朗:《病理学史》(3)